最大・最古級の未盗掘「粘土槨」の発見が話題となった、長尾山古墳の特徴について更に続けます。

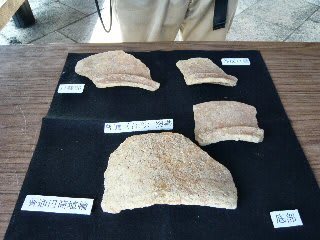

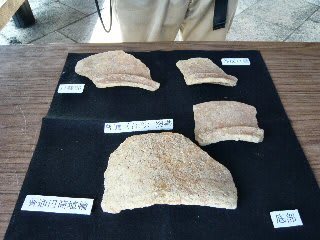

写真は上から、長尾山古墳の墓坑に浮く出る粘土槨、同古墳粘土槨に覆いかぶさる陥没坑の様子、墓坑と粘土槨の位置関係、粘土槨に敷かれた礫出土状況、粘土槨内部のイメージ図及び同古墳から出土した円筒埴輪片。

本古墳で、木棺を包んで保護する国内最大で最古級の「粘土槨」が見つかり、同市教育委員会と大阪大考古学研究室が平成22年10月12日に発表した。

周辺から出土した埴輪の形から、古墳時代前期前半の4世紀初めの墳墓とみられている。

粘土槨の中には木棺のほか、貴重な副葬品が入っている可能性が高いという。

粘土槨は、長さ6.7m・幅2.7m・高さ1mほどのかまぼこ状で、規模を総合的に評価すると、国内で10指に入ると云う。良好な粘土を用いて築かれており、粘土の表面は凹凸もなく平滑に仕上げられている。

粘土槨は後円部の墳頂に、長さ8.9m・幅5.0m・深さ2mほどの竪穴を掘り、礫を敷いた上に築かれていたが、墓坑は2段に掘られていた。

造られた当時の形をほぼ保っており、この時代の粘土槨がほぼ完全な状態で確認されたのは初めてとされる。

墓坑底に礫を敷き、墓坑南東隅を開削して北クビレ方向に延びる排水溝を設けるなど入念な構造で、平成20年に発掘された南クビレ部と合わせ、南北両クビレの位置が確定され、正確な墳形が明らかになったと云う。

写真は、本古墳の左クビレ部出土状況及び左クビレ部の埴輪配置状況。

叉北クビレ調査区からは、5本の円筒埴輪がほぼ樹立したままの位置で検出され、そのうちの1本は、底部から突帯の高さまで良好な状態で残存していた。

粘土槨は国内で500例近く確認されているが、大半が盗掘を受け、完全な状態で残るのは極めて珍しい。木棺もほとんど腐敗していないとみられ、内部には銅鏡など多彩な副葬品が残されているとみられる。

長尾山古墳は全長約40mという規模から、大和王権と同盟関係にあった地域首長の墓とみられている。

盗掘しようとした跡はあるが、穴は木棺まで達せず、棺内には鏡や刀剣、甲冑、勾玉などが残っている可能性が高いと云う。

木棺内部の細部調査については、多額の費用がかかるほか、開封すると内部の腐食が進む恐れもあり、方針は決まっていないが、とりあえずいったん埋め戻すことになった。

しかし副葬品の配置を調べることで、当時の思想などを解明する手がかりになるだけに、更なる調査に期待したい。

粘土槨がある同時代の古墳としては、大阪府富田林市の真名井(まない)古墳(前方後円墳、全長60m)、奈良県御所市の鴨都波(かもつば)1号墳(方墳、一辺19m)などにもみられ、被葬者は大和朝廷とのつながりが深い地元の有力者とみられている。

特に、鴨都波1号墳からは古代中国の王朝・魏から邪馬台国の女王・卑弥呼に贈られたとの説がある「三角縁神獣鏡」などが見つかっている。

粘土槨とは、墓穴内に納められた木棺を覆い、保護するための粘土の層で、棺の大きさによって規模が変わる。

古墳時代前期(3~4世紀)に特徴的な埋葬方法で、築造するのに労力のかかる石室の方が、より権力のある人物の墓とされている。

長尾山古墳のある、長尾山丘陵には、他に6~7世紀の古墳時代後期の群集墓が造られ、200基以上の横穴式石室や箱式石棺を持つ古墳が築造された。

叉阪急売布神社駅近くには、7世紀半ばの中山荘園古墳があり、外護列石が八角形を示すことで、天皇陵との関係が取りざたされている。

本古墳は、平成11年に、国の史跡に指定され、現在公園として整備されている。

写真は上から、長尾山古墳の墓坑に浮く出る粘土槨、同古墳粘土槨に覆いかぶさる陥没坑の様子、墓坑と粘土槨の位置関係、粘土槨に敷かれた礫出土状況、粘土槨内部のイメージ図及び同古墳から出土した円筒埴輪片。

本古墳で、木棺を包んで保護する国内最大で最古級の「粘土槨」が見つかり、同市教育委員会と大阪大考古学研究室が平成22年10月12日に発表した。

周辺から出土した埴輪の形から、古墳時代前期前半の4世紀初めの墳墓とみられている。

粘土槨の中には木棺のほか、貴重な副葬品が入っている可能性が高いという。

粘土槨は、長さ6.7m・幅2.7m・高さ1mほどのかまぼこ状で、規模を総合的に評価すると、国内で10指に入ると云う。良好な粘土を用いて築かれており、粘土の表面は凹凸もなく平滑に仕上げられている。

粘土槨は後円部の墳頂に、長さ8.9m・幅5.0m・深さ2mほどの竪穴を掘り、礫を敷いた上に築かれていたが、墓坑は2段に掘られていた。

造られた当時の形をほぼ保っており、この時代の粘土槨がほぼ完全な状態で確認されたのは初めてとされる。

墓坑底に礫を敷き、墓坑南東隅を開削して北クビレ方向に延びる排水溝を設けるなど入念な構造で、平成20年に発掘された南クビレ部と合わせ、南北両クビレの位置が確定され、正確な墳形が明らかになったと云う。

写真は、本古墳の左クビレ部出土状況及び左クビレ部の埴輪配置状況。

叉北クビレ調査区からは、5本の円筒埴輪がほぼ樹立したままの位置で検出され、そのうちの1本は、底部から突帯の高さまで良好な状態で残存していた。

粘土槨は国内で500例近く確認されているが、大半が盗掘を受け、完全な状態で残るのは極めて珍しい。木棺もほとんど腐敗していないとみられ、内部には銅鏡など多彩な副葬品が残されているとみられる。

長尾山古墳は全長約40mという規模から、大和王権と同盟関係にあった地域首長の墓とみられている。

盗掘しようとした跡はあるが、穴は木棺まで達せず、棺内には鏡や刀剣、甲冑、勾玉などが残っている可能性が高いと云う。

木棺内部の細部調査については、多額の費用がかかるほか、開封すると内部の腐食が進む恐れもあり、方針は決まっていないが、とりあえずいったん埋め戻すことになった。

しかし副葬品の配置を調べることで、当時の思想などを解明する手がかりになるだけに、更なる調査に期待したい。

粘土槨がある同時代の古墳としては、大阪府富田林市の真名井(まない)古墳(前方後円墳、全長60m)、奈良県御所市の鴨都波(かもつば)1号墳(方墳、一辺19m)などにもみられ、被葬者は大和朝廷とのつながりが深い地元の有力者とみられている。

特に、鴨都波1号墳からは古代中国の王朝・魏から邪馬台国の女王・卑弥呼に贈られたとの説がある「三角縁神獣鏡」などが見つかっている。

粘土槨とは、墓穴内に納められた木棺を覆い、保護するための粘土の層で、棺の大きさによって規模が変わる。

古墳時代前期(3~4世紀)に特徴的な埋葬方法で、築造するのに労力のかかる石室の方が、より権力のある人物の墓とされている。

長尾山古墳のある、長尾山丘陵には、他に6~7世紀の古墳時代後期の群集墓が造られ、200基以上の横穴式石室や箱式石棺を持つ古墳が築造された。

叉阪急売布神社駅近くには、7世紀半ばの中山荘園古墳があり、外護列石が八角形を示すことで、天皇陵との関係が取りざたされている。

本古墳は、平成11年に、国の史跡に指定され、現在公園として整備されている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます