浜松市の蜆塚貝塚遺跡巡りを続けます。

先ずは貝塚跡からご覧ください。

写真は、蜆遺跡公園内で、出土の貝塚跡2点。

写真は、蜆貝塚の展示施設光景、同貝塚から剥されて展示された貝層、同貝層展示室に保存されたいろいろな貝類及び貝塚断面。

貝層は合成樹脂で固め、屋根をかけてガラス越しに観察できるように工夫。地層の深さは2m前後あると見える。

遺跡現場から南へ谷を下ると真水の佐鳴湖に出会うが、当時は塩水が混じっていた時代の湖であったことが、貝塚遺物から窺い知ることが出来る。

本貝塚は幾重もの層が存在し、およそ千年分のものが積み重なっているとされており、その堆積は1.5mほどに達する個所もある。

貝だけではなく、土器の破片や海水産魚類であるタイ・マフグ・スズキ・クロダイ・アカエイや獣の骨なども混在している。

また、この貝塚の存在により、遺跡の西にある佐鳴湖が当時は遺跡付近にまで達していたことがうかがえ、水産資源も豊富であったことを物語っている。

4、当遺跡から出土した装飾品の中で際立って見えるモノに、骨製のかんざし・石で作った首飾り・硬玉等が上げられる。

蜆塚遺跡から出土した各種アクセサリー類。

石製耳飾り・土製耳飾り・首飾り・ヒスイ製耳飾り・歯牙製垂飾り等縄文人のおしゃれ姿が想像出来る。

蜆塚ムラの酋長クラスのような有力者の持ち物と見られるが

写真は、貝塚出土の装飾品と骨製用具。

土製耳飾り・石製耳飾り・ヒスイ製耳飾り・貝製腕輪など共に、骨製のやじりも出土しているが、やじりは石を加工したものが多い中、骨や牙も利用された。

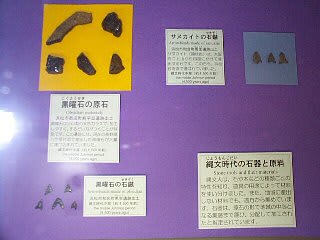

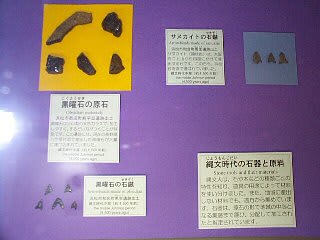

5、当遺跡から出土した石器類は、蜆塚人が想像以上に広く交易していたことを裏付けている。

蜆塚遺跡から出土したサヌカイトの石鏃・黒曜石原石等は浜松市博物館で展示されている。

ヒスイ製装飾品も見受けられる。

奈良二上山(190km)からサヌカイト、八ヶ岳(150km)から黒曜石、新潟県小滝(250km)から硬玉、更には伊豆七島の神津島から黒曜石等が遠路運ばれてきているように、当時の広域にわたる交流・交易が窺える。

黒曜石等の原産地は原子炉による成分分析により特定できると共に、表面の腐食割合から何年前の石かも推定できると言われる。

写真は、蜆塚貝塚出土の東北地方から移入した土器と関東地方から移入した土器類。

煮炊きや貯蔵に使われたと思われるが、写真上側端は東北地方の南部で作られた壷形土器で、縄文人の活発な交易活動がうかがわれる。

先ずは貝塚跡からご覧ください。

写真は、蜆遺跡公園内で、出土の貝塚跡2点。

写真は、蜆貝塚の展示施設光景、同貝塚から剥されて展示された貝層、同貝層展示室に保存されたいろいろな貝類及び貝塚断面。

貝層は合成樹脂で固め、屋根をかけてガラス越しに観察できるように工夫。地層の深さは2m前後あると見える。

遺跡現場から南へ谷を下ると真水の佐鳴湖に出会うが、当時は塩水が混じっていた時代の湖であったことが、貝塚遺物から窺い知ることが出来る。

本貝塚は幾重もの層が存在し、およそ千年分のものが積み重なっているとされており、その堆積は1.5mほどに達する個所もある。

貝だけではなく、土器の破片や海水産魚類であるタイ・マフグ・スズキ・クロダイ・アカエイや獣の骨なども混在している。

また、この貝塚の存在により、遺跡の西にある佐鳴湖が当時は遺跡付近にまで達していたことがうかがえ、水産資源も豊富であったことを物語っている。

4、当遺跡から出土した装飾品の中で際立って見えるモノに、骨製のかんざし・石で作った首飾り・硬玉等が上げられる。

蜆塚遺跡から出土した各種アクセサリー類。

石製耳飾り・土製耳飾り・首飾り・ヒスイ製耳飾り・歯牙製垂飾り等縄文人のおしゃれ姿が想像出来る。

蜆塚ムラの酋長クラスのような有力者の持ち物と見られるが

写真は、貝塚出土の装飾品と骨製用具。

土製耳飾り・石製耳飾り・ヒスイ製耳飾り・貝製腕輪など共に、骨製のやじりも出土しているが、やじりは石を加工したものが多い中、骨や牙も利用された。

5、当遺跡から出土した石器類は、蜆塚人が想像以上に広く交易していたことを裏付けている。

蜆塚遺跡から出土したサヌカイトの石鏃・黒曜石原石等は浜松市博物館で展示されている。

ヒスイ製装飾品も見受けられる。

奈良二上山(190km)からサヌカイト、八ヶ岳(150km)から黒曜石、新潟県小滝(250km)から硬玉、更には伊豆七島の神津島から黒曜石等が遠路運ばれてきているように、当時の広域にわたる交流・交易が窺える。

黒曜石等の原産地は原子炉による成分分析により特定できると共に、表面の腐食割合から何年前の石かも推定できると言われる。

写真は、蜆塚貝塚出土の東北地方から移入した土器と関東地方から移入した土器類。

煮炊きや貯蔵に使われたと思われるが、写真上側端は東北地方の南部で作られた壷形土器で、縄文人の活発な交易活動がうかがわれる。