'12-12-24投稿

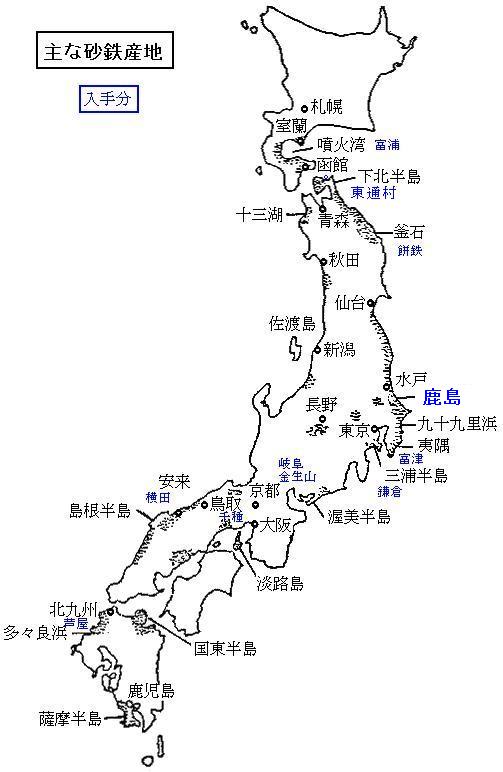

既報(その22)にて、なぜ砂鉄鉱床地域で震度5以上の地震が発生し易いのか?について考えてみました。

また、既報(その23)にて、文部科学省、地震調査研究推進本部から公開された巨大地震が発生しやすい場所示す「全国地震予測地図」最新版(30年以内に震度6弱以上の地震が発生する確率を示したもの)を紹介しました。

既報でも記載しましたが、妄想?かもしれませんことを

予め断っておきます。

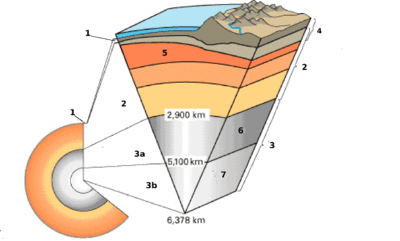

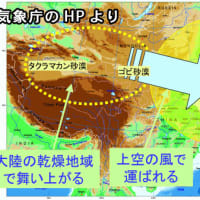

地震はプレートテクトニクス(大陸移動に伴なう地殻に与えるストレス)によって、地殻が大小さまざまに振動する日常茶飯事な現象ですが、大中規模地震は一口に言えば、プレート境界、火山帯の周辺地域で発生しています。詳しく見る>>

しかし、今まで、これらの地域でいつ、どこで起こるかわからない巨大地震ですが、いずれ科学技術の進歩によって数日前に警戒警報が的確に発表されることを期待しています。

今回は震度5以上の地震が起こり易い「国から公開された地域」、および既報までに提案している「砂鉄鉱床地域」の地殻の地殻成分元素を確認しました。再々掲載になりますが、

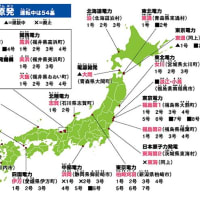

1.昨今までに発生した地域(詳しくは既報(その21))

三陸明治、昭和、平成(3.11)の三陸沖地震、首都圏関東大震災、兵庫県阪神淡路大震災、3.11後の東日本~房総半島昨近の震度5前後の群発地震、静岡県東部地震、長野県昨年の長野県北部地震、新潟県新潟地震、日本海中部地震、十勝沖地震、青森県六ヶ所村昨近の地震、三陸沖北(12/7東北で震度5弱、津波1メートルM7・3)など

2.「全国地震予測地図」最新版(詳しくは既報(その23の引例図)

関西と四国の南海トラフ地震、3.11震源南部 茨城、紀伊半島、東海(静岡、愛知)、長野、北海道東部、新潟県など

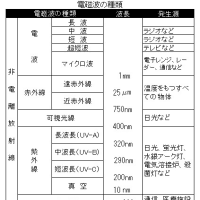

個人的には、大地震は環境放射能の作用によって地質(組成、強度、電荷、磁性、微生物の質・棲息数など)、地層の状態(耐ストレス性、含水量、断層、亀裂・空隙)が影響されているのではと思っていますが、環境放射能⇔地殻の地質、地層の状態との係りはどのようなものか?

そのためには、上記の発生し易い地域の地殻成分元素の分布を調べることで、強度、電荷、磁性にどのように影響しているか確認することが必要かと思っています。

3.ウィキペディア「地殻」によれば、地殻を構成する元素の平均組成は

「地殻(ちかく、crust)は、天体の固体部分の表層部。マントルの上にあり、大気や海の下にある。・・・

O(酸素)46.6%、Si(珪素)27.7%、Al(アルミニウム)8.1%、Fe(鉄)5.0%、Ca(カルシウム)3.6%、Na(ナトリウム)2.8%、K(カリウム)2.6%、Mg(マグネシウム)2.1%、Ti(チタニウム)0.4%、P(リン)0.1% という。

これらはシリカ(SiO2)、アルミナ(Al2O3)、鉄酸化物(Fe2O3など)からなる複合金属の酸化物から構成されていますが、例えば 一口に鉄鉱床と言っても、玄武岩、酸性岩類のチタン分が少ない花崗岩系、塩基性岩類のチタン分が多い閃緑岩系などあるようです。また、ウラン鉱石は花崗岩系に多く存在するという。

引用文献:日本の主な砂鉄産地 井口一幸著〔古代山人の興亡〕よりhttp://www.geocities.jp/tyuou59/satetu.html

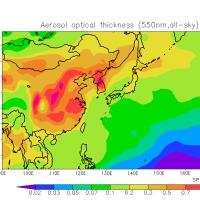

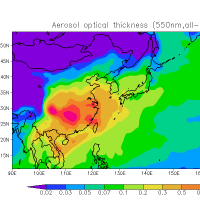

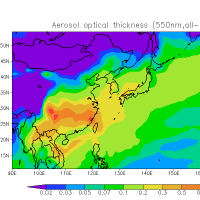

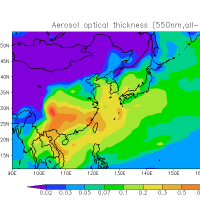

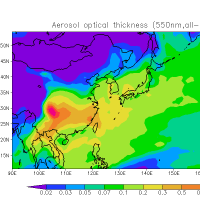

産総研で公表されている元素の濃度分布図である地球化学図(全国の地球化学図(海・陸))のデータによって、電荷、磁性などに影響する元素組成がどのような傾向になっているのか調べました。

<地殻を構成する元素分布>

(個人的なメモ)

1)Si(データなし) :地殻、砂の主成分 純粋な結晶は圧電効果を示す石英、水晶などがある。他の構成元素と共存した複合酸化物からなる。

酸性酸化物。純粋な場合は表面電荷は負(-)。

地殻全域に大量に存在する。?

2)Al(クリック) :アルミニウムが極端に偏在する地殻はボーキサイト鉱石。

両性酸化物。純粋な場合は表面電荷は陽性(+)。

Siとの複合酸化物を構成。Alの多い地域の地殻は+化傾向か?

3)Fe(クリック) :砂鉄、鉄鉱石鉱床には多く存在する。

伊豆半島沖海域、静岡県東部、房総半島・沖、日本海沿岸、北海道南部、九州北部・南部沖

新潟県

4)Ti(クリック):塩基性岩類のチタン分が多い閃緑岩系

5)Mg(クリック):塩基性酸化物

純粋な場合は表面電荷は陽性(++)。

・中央地溝帯(フォッサマグナ)と構造線

西縁は(糸静線)、東縁は新発田小出構造線及び柏崎千葉構造線を境として東日本全域で高い分布が見られる。特に北海道南西沖、東京湾、伊豆半島、富士山周辺に多い。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

(2011/06/10 08:19 UTC 版)

(google画像検索から引用)

⇒今回の調査でかなり有望なデータであることがわかりました。