'12-07-20投稿

活断層と単なる断層および正常層との違いについて、個人的にはよく解っていません。原発周辺の地殻調査が進むにつれて、最近やたらと活断層が発見されたり、発明されています。

今まで気にしていなかったツケが廻ってきた昨近です。おそらく、放射能・放射線の単位と同様に、一般人には曖昧喪子としたものと思われます。感覚的にでも理解できればと思っています。火山の場合は死火山、休火山、活火山があると旧くはいわれていましたが、近代文明、分析・解析技術が格段に進歩した現代。新たに富士山のように「休」から「活」と見直された例もあるようです。

ツイログで記載したように、

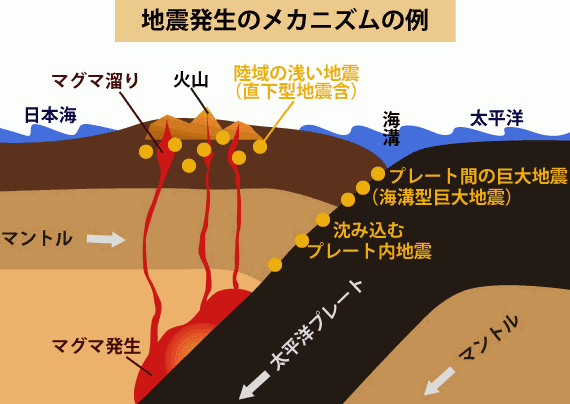

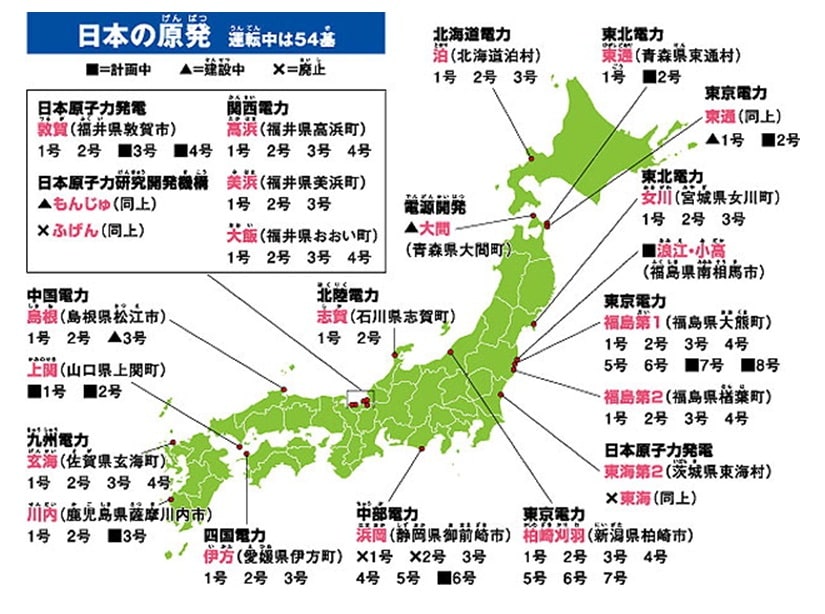

次々と活断層が発見・発明されています。阪神・淡路以来、プレートテクトニクスに加えて、地震発生要因の汎用語となっているが、一度物理的な断面図、化学的な地質組成の違いなど明確にしてもらいたいと思いますね志賀原発の真下に活断層が存在か http://dlvr.it/1snb9j

殊、原発周辺の地殻の活断層の存在は知らぬが仏であった震災前。目に見えないため原発配管の応力腐食割れ同様警戒しなければと思います。

まえがきが長くなりましたが、活断層と単なる断層との違いを以下、調べました。

YAHOO知恵袋

活断層と地質断層の違いや関連についてわかる方がいましたらお願いします。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1360285748

- 質問日時:

- 2011/4/16 20:40:57

- 解決日時:

- 2011/4/19 06:12:16

ベストアンサーに選ばれた回答

活断層とは、過去数十万年くらいの間に活動した証拠があって、今後も活動する可能性のある断層のことを言います。

地質断層は英語の「geological fault」を和訳したもので、直訳すれば「地質学的な欠点・傷」という意味になります。

つまりただの「fault」は一般用語として欠点とか責任という意味で使われるので、それと明確に区別するために「geological(地質学的な)」ということわり書きをつけているわけです。

地質学者にとっては、faultと言えば地層や岩石中の傷(つまり断層)であることは明白なので、faultと言えば断層を意味します。

ですから地質断層という言葉は、ただの断層と同じ意味と考えてけっこうです。

地質断層(断層)は、すべての断層を意味するものであり、活断層ばかりではなく、数十万年前以前に活動をやめてしまった古い断層も含みます。

なお、古い断層が、何かのきっかけで再活動する(つまり活断層になる)こともあります 。

断層の定義が意外とわかっていないので、調べました。

ウイキペディアによれば、

断層

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

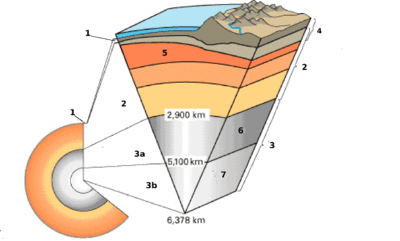

断層(だんそう、英: fault)とは、地下の地層もしくは岩盤に力が加わって割れ、割れた面に沿ってずれ動いて食い違いが生じた状態をいう。

断層が動く現象を断層運動(faulting)と呼び、地震の主原因であると考えられている。食い違いが生じた面そのものを断層面(fault surface)と呼ぶ。断層面と鉛直線がなす角を断層角(fault dip)、水平面に置き換えた断層運動の方向を走向(fault strike)と呼ぶ。

侵食や堆積環境の変化、火山岩の噴出・堆積などによってできた地層の境界は、一見食い違っているように見える場合があるが、ずれ動いたわけではないため断層ではなく、不整合、非整合などと呼ばれる。・・・」

⇒やはり難しい定義ですが、ずれた界面などの周辺の地層の組成を的確に分析すれば白黒はっきりすると想われる。

やはり、 「活」になる要素が不詳。

最近、発見提議される活断層は「・・・国の基準では、約12万年前以降に活動した可能性を否定できない断層を活断層と定義しており、活断層の真上には原子炉などの重要施設は建設できないとしている。国が志賀原発の設置許可を出した88年の審査では見落とされていた可能性が高く、再調査で活断層だと確認されれば立地が不適格になる可能性がある。しかし、北陸電力は、これまで「活断層とは認められず、耐震上も問題はない」と主張していた。・・・」という。

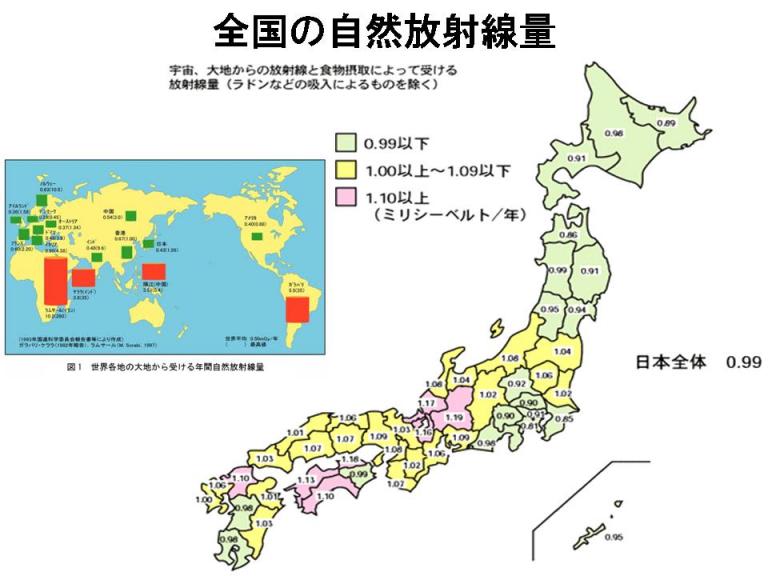

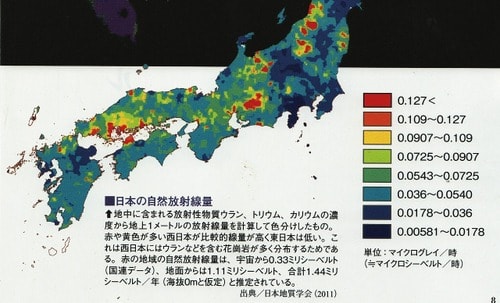

原発漏洩など環境放射能および近くに存在するラドンなどのガス、地殻中ニュートリノなどの増加による加速作用ここ数年来の現象でないことを祈ります。

関連投稿:今までの「地震および津波に係る投稿」の整理(その2:環境中の放射線、ガスの影響11-12-27~'12-03-21)

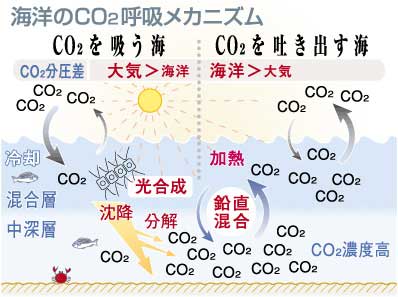

ちなみに、地異に影響する要因に係る記載(海底など地殻の亀裂)が「活化」に影響するならば、

すなわち、「・・・海洋研究開発機構は、会見で「プレート(がずれたこと)で地震が起きて、その結果として、海底面の変動があって、今回見つかったいろんな亀裂ができているのだろうと」と述べた。さらに、亀裂の中をよく見ると、バクテリアが繁殖しているのがわかる。

あちらこちらに見られるバクテリアの繁殖。丸みを帯びたゼラチンのようなものもあり、これは、バクテリアが作り出したとみられるという。

なぜ、バクテリアが繁殖しているのか。海洋研究開発機構は、会見で「断層や海底に亀裂が見えると。堆積物を含めて、海底にはメタンがたくさん含まれているんですが、それがわき出てくる」と述べた。

断層に沿って、メタンがわき出す「湧水現象」。

メタンは、海水中の硫酸イオンと反応して硫化水素となり、それらをエネルギー源にして、バクテリアが繁殖したとみられるという。

さらに、体長4~5cmほどのウシナマコも大量に繁殖。これは5年前には、ほとんど見られなかったもの。実は、今回の地震によって、海底の表面にナマコの餌となる堆積物が非常に豊富になったことが原因だという。震源近くの海底に起きていた、さまざまな異変。海洋研究開発機構は今後、調査結果を検証し、地震の予測などにも役立てたいとしている。」・・・」という。

⇒ この原因が原発事故漏洩放射能の影響であるならば、忌忌しき事態にもなりかねないと妄想される。 「活」になる要素として杞憂されるのは

<個人的なメモ>

既報の海底火山噴火などによる物理的に形成された亀裂、地球温暖化による海水温度上昇に伴なうメタンハイドレイドからのメタンの化学的な解離、それに伴う海底に生息する微生物(古生菌など)の異常繁殖、および土砂災害の要因として懸念している環境残留放射能からの崩壊放射線などからの発熱、生態系(土石中の微生物)損壊によって海底など地盤強度を低下させて「活化」につながることも考えられます。

(海底)地震⇔地盤亀裂

交互に複雑に影響し合っていることが個人的には推察されます。

大震災後に50回をこす続発する震度5以上の海底も調べる必要があると思われます。

いずれにしても、活断層の「活」の判定、「活化」を審議する専門家のメンバー構成の公開と研究補助金などの出所など、地獄の沙汰も・・・次第にならないように、厳重に監視しなければならないと思われます。