迂闊というか、不注意というか、バカというか、わたし。。。笑

去年、4回連続で岸政彦さんの→「断片的なものの社会学」について書いた時に、

ミランダ・ジュライの「あなたを選んでくれたもの」を

一緒に読んでいろいろ考えたので、奈良でその読書会があるのを見つけて、

遠いんだけど行ってみるかと申し込んで楽しみにしていたのです。

読書会は夜なので、昼に京都へ行き美術展を2つ見てから

奈良へJR1本でいけばいいかなぁと計画してたのですが、

その日の朝、ぼんやりとスムージー作って飲みながら、ふと、全くふと、

嫌な予感がして、いやまさか、と思いつつその読書会のチラシを見たら、

あああああぁ・・・。

課題本は「あなたを選んでくれたもの」ではなく

その前に出ていた短編集「いちばんここに似合う人」だったのでした。

そしてそれはまだ読んでない・・・。

(以前中の1編だけ本屋で立ち読みはしたのですが・・・笑)

読書会をキャンセルしようかと一瞬思ったけど、それはそれで迷惑よねぇ、

事情を話せば、読めてなくても大丈夫だろうし行くだけ行こうか、

でもまだ朝だし、今から読めばある程度は読めるかも、

それくらいは、ギリギリまでは頑張ろう、折角行くんだし、と

あれこれ考えて、慌てて家を出て駅前の紀伊国屋に駆け込んだけど在庫なし。

京都に行くのはもう諦めて大阪まで出て、大きな紀伊国屋に行くも在庫なし。

汗をかきながら茶屋町の丸善ジュンク堂に走ったら、1冊あったー!

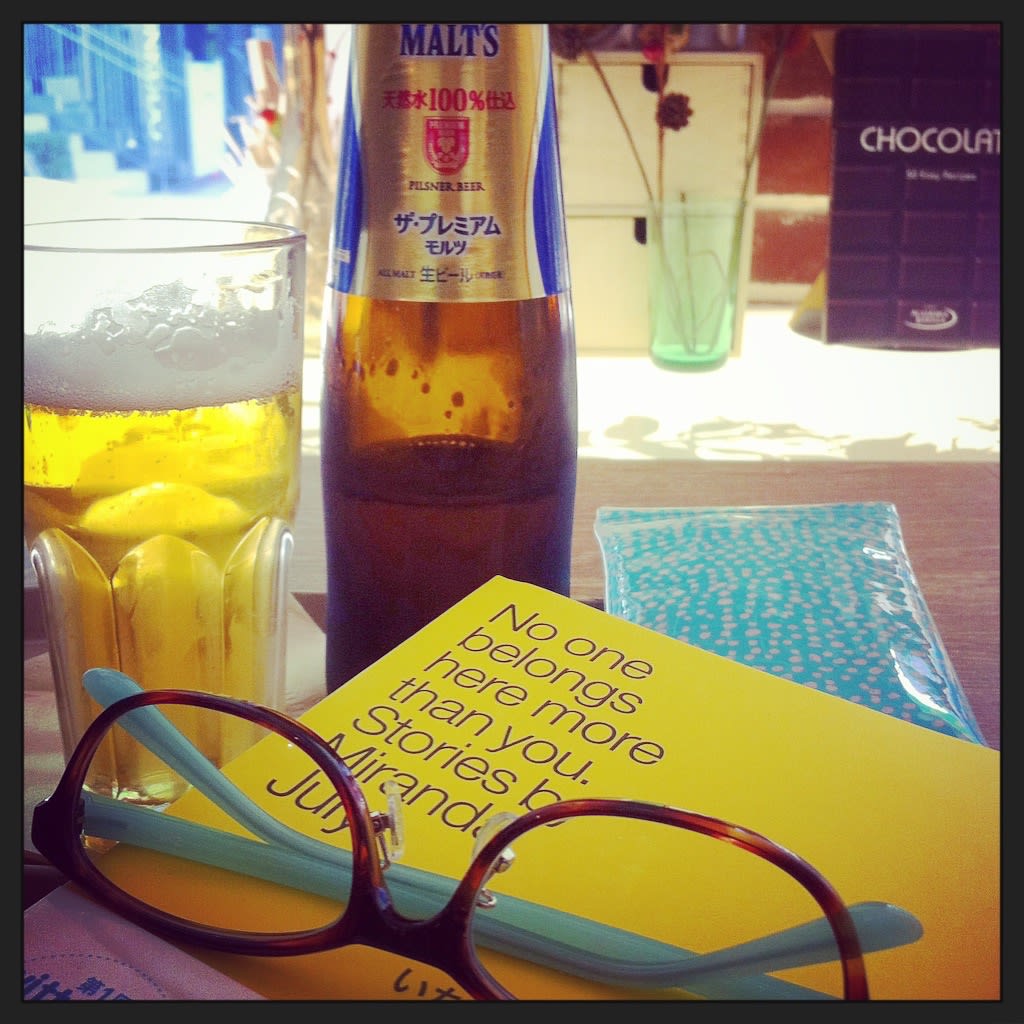

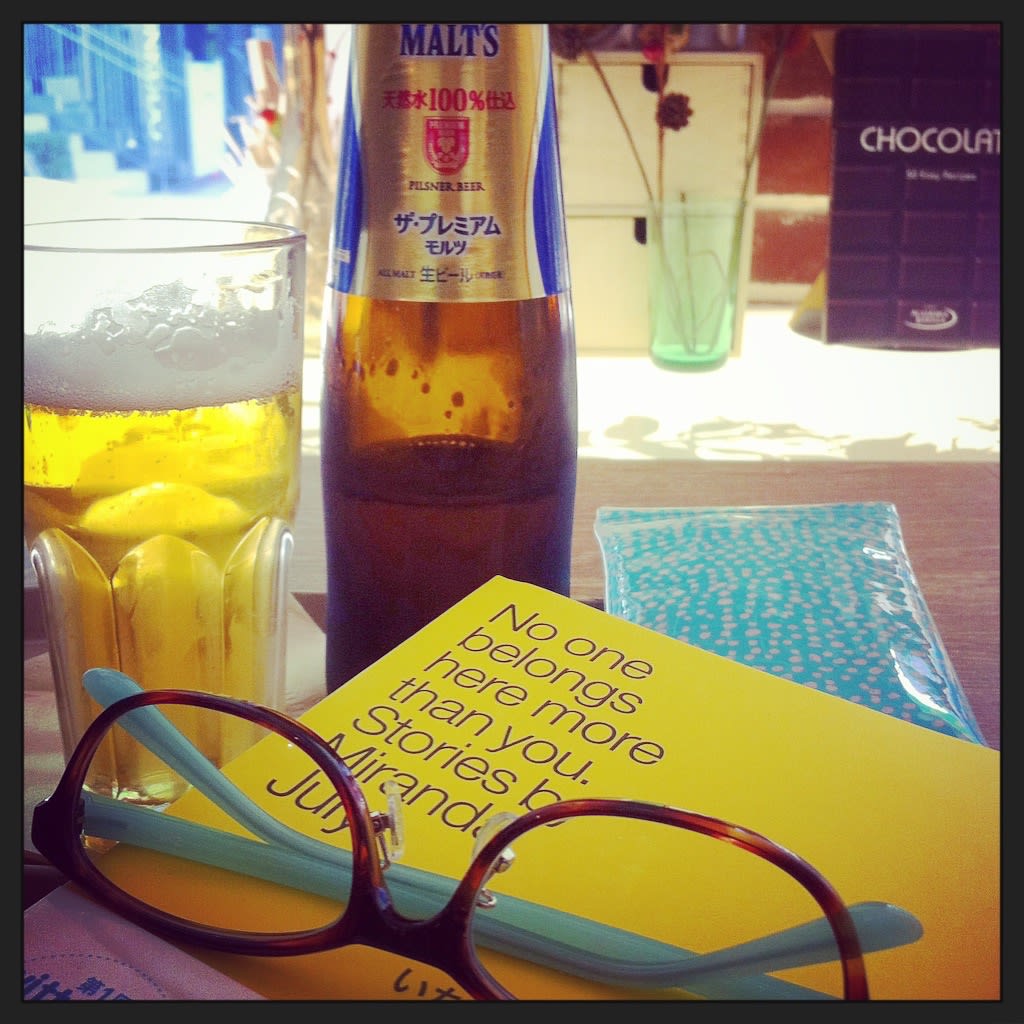

この時点でもうお昼は過ぎてて、喉はカラカラで、

とりあえず近くのカフェでビール飲みながら読み始めることに。

1時間くらい集中して読んで、気分転換に少し歩いて別のカフェへ。

ここではキャロットケーキを食べる。

(飲み物はスパークリングワインですけど。)

それから電車に乗って電車の中で読むも、途中で寝落ち。

奈良に着いてから、駅前のモスバーガーで、軽く食事しながらの

ラストスパート。16編ある短編集の最後の一編は

奈良駅から会場までのバスの中で読み終わるというぎりぎりさ。

頑張った・・・

長編小説なら、もう少し楽なんです。最初に物語に入り込んだら

あとはもう、その世界に流されていけばいい。

でも短編小説は、1編1編、新しく入らないといけないし、

一つ読んだら、しばし、余韻を楽しんでしまうから、時間がかかるし

一気に読むと本当に疲れる。

こんなに、短編小説を一度に読むのって、ここ数十年なかったかも。

でもがんばった。自分を褒めたい気分で行きました。自分のうっかりのせいだけど。笑

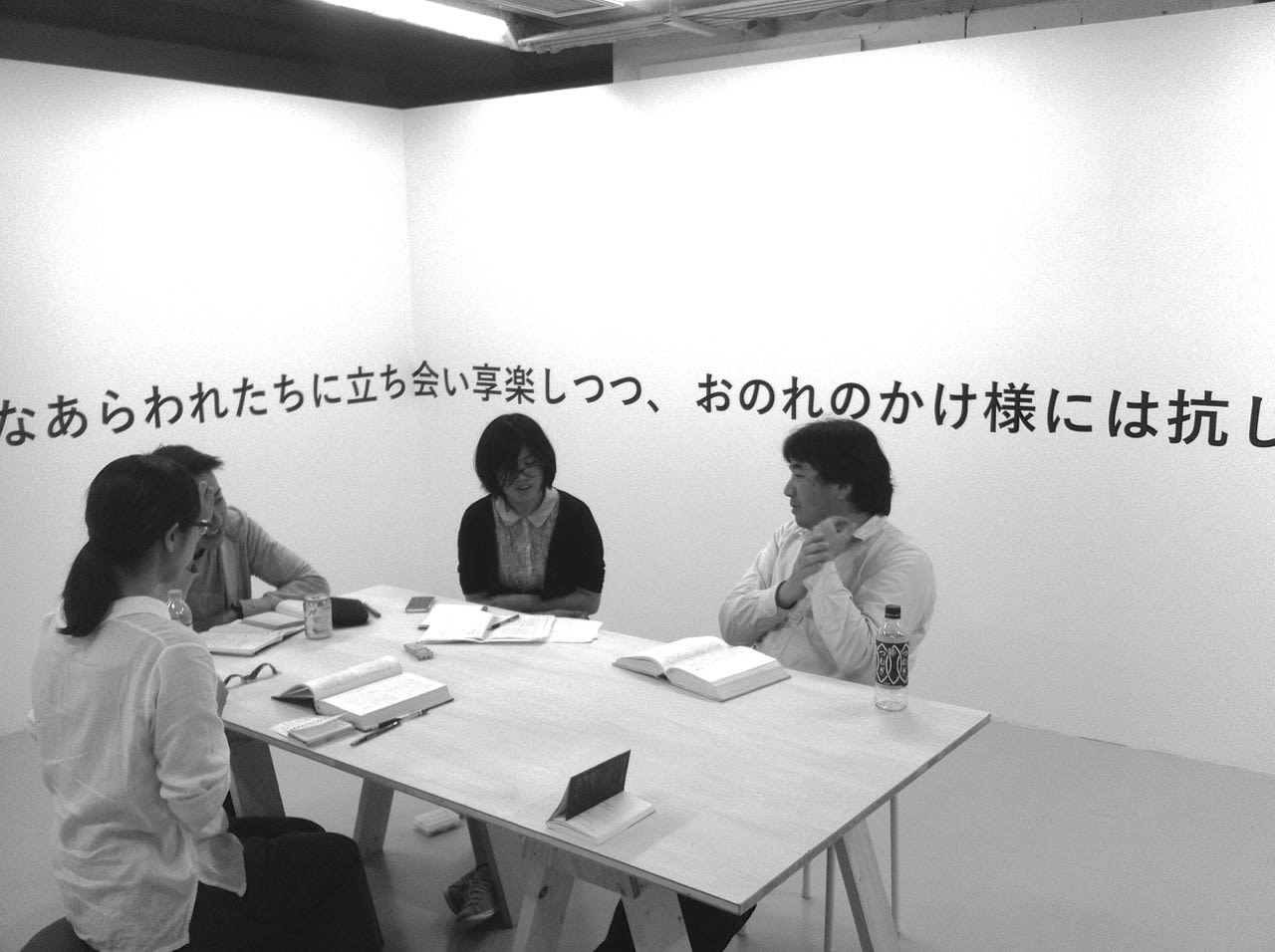

読書会の中身については次回。

去年、4回連続で岸政彦さんの→「断片的なものの社会学」について書いた時に、

ミランダ・ジュライの「あなたを選んでくれたもの」を

一緒に読んでいろいろ考えたので、奈良でその読書会があるのを見つけて、

遠いんだけど行ってみるかと申し込んで楽しみにしていたのです。

読書会は夜なので、昼に京都へ行き美術展を2つ見てから

奈良へJR1本でいけばいいかなぁと計画してたのですが、

その日の朝、ぼんやりとスムージー作って飲みながら、ふと、全くふと、

嫌な予感がして、いやまさか、と思いつつその読書会のチラシを見たら、

あああああぁ・・・。

課題本は「あなたを選んでくれたもの」ではなく

その前に出ていた短編集「いちばんここに似合う人」だったのでした。

そしてそれはまだ読んでない・・・。

(以前中の1編だけ本屋で立ち読みはしたのですが・・・笑)

読書会をキャンセルしようかと一瞬思ったけど、それはそれで迷惑よねぇ、

事情を話せば、読めてなくても大丈夫だろうし行くだけ行こうか、

でもまだ朝だし、今から読めばある程度は読めるかも、

それくらいは、ギリギリまでは頑張ろう、折角行くんだし、と

あれこれ考えて、慌てて家を出て駅前の紀伊国屋に駆け込んだけど在庫なし。

京都に行くのはもう諦めて大阪まで出て、大きな紀伊国屋に行くも在庫なし。

汗をかきながら茶屋町の丸善ジュンク堂に走ったら、1冊あったー!

この時点でもうお昼は過ぎてて、喉はカラカラで、

とりあえず近くのカフェでビール飲みながら読み始めることに。

1時間くらい集中して読んで、気分転換に少し歩いて別のカフェへ。

ここではキャロットケーキを食べる。

(飲み物はスパークリングワインですけど。)

それから電車に乗って電車の中で読むも、途中で寝落ち。

奈良に着いてから、駅前のモスバーガーで、軽く食事しながらの

ラストスパート。16編ある短編集の最後の一編は

奈良駅から会場までのバスの中で読み終わるというぎりぎりさ。

頑張った・・・

長編小説なら、もう少し楽なんです。最初に物語に入り込んだら

あとはもう、その世界に流されていけばいい。

でも短編小説は、1編1編、新しく入らないといけないし、

一つ読んだら、しばし、余韻を楽しんでしまうから、時間がかかるし

一気に読むと本当に疲れる。

こんなに、短編小説を一度に読むのって、ここ数十年なかったかも。

でもがんばった。自分を褒めたい気分で行きました。自分のうっかりのせいだけど。笑

読書会の中身については次回。