北海道の本屋さんが、個人個人に本を選んでくれるサービスというのを

ネットで見ました。

→1万円お任せ選書の本屋さん

アンケートに答えて、それに基づいて店主の方がひとりひとりに

1万円分の本を選んで送ってくれるというものです。

店主の方が、ひとりひとりのアンケートを読み、考え選ぶわけですから

とても時間がかかるし大変な仕事だと思います。

すごく話題になって人気殺到したので、現在は受付休止になっています。

わたしが最初見たときも休止中だったのですが、

数日後にもう一度見たら再開してて、今だ!と申し込んでみました。

その数日後にはまた休止されてたので、タイミングが良かった!

アンケートに答えるのも結構楽しかったです。

アンケートの質問は:

こんにちは、いわた書店です。嬉しい事に、注文が殺到しています。 右から左に、という訳にはいきませんので、お一人お一人を想像しながらウンウンと唸って考えています。

仕組みとしてはアンケートを送っていただき、それを元に選書してご提案いたします。既読等があれば差し替えて、その合計金額をお振込みいただいての発送となります。どうしてもお時間が掛かります、どうぞご容赦ください。

・アンケートで大切なことは、あなた様の読書暦です。重複しないためにも、これまでに読まれた本をお教え下さい。

(書名、著者、感想)

・仕事、最近気になった出来事・ニュース、よく読む雑誌

・この他選書のための参考になりそうな事をいろいろ教えてください。例えば、年齢、家族構成、お仕事の内容、これまでの人生でうれしかった事、苦しかった事等を書き出してみてください。

・何歳のときのじぶんが好きですか?

・上手に歳をとることが出来ると思いますか?

・これだけはしないと心に決めていることはありますか?

・いちばんしたい事は何ですか?あなたにとって幸福とは何ですか?

・その他何でも結構ですので、教えてください。ゆっくり考えていただいて書いてみてください。スペースが足りなかったら他の紙にでも構いません…どうかよろしくお願いします。

なかなか面白い質問で一生懸命答えると長くなったりします。

それらを読み込んでひとりひとりに本を選ぶのって、すごいなぁ。

読んだ本や好きな本は10冊分くらい欄があったのでそれだけ書きました。

この1年くらいに読んだ本少しと、好きな本から少し。

他の自分自身に関する質問に対して書いたうちから少しだけここに。

わたしにしては短く簡潔に書いたつもり。

上手に歳をとることが出来ると思いますか?

→人間的には、少しずつマシになってると思います。

今は老いとの折り合いをつけはじめているところです。

それにしては飲みすぎ遊びすぎな気はしますが。

・これだけはしないと心に決めていることはありますか?

→人を支配したり抑圧したりすること。自分がみじめになること。

あと、ミニスカートははきますが、二の腕だけは絶対出しません。

世の中には見せていいものと悪いものがあります。笑

このアンケートを送ったのが1月でした。

640人待ちで、半年くらいは待つ気でいたけど案外早く来た。

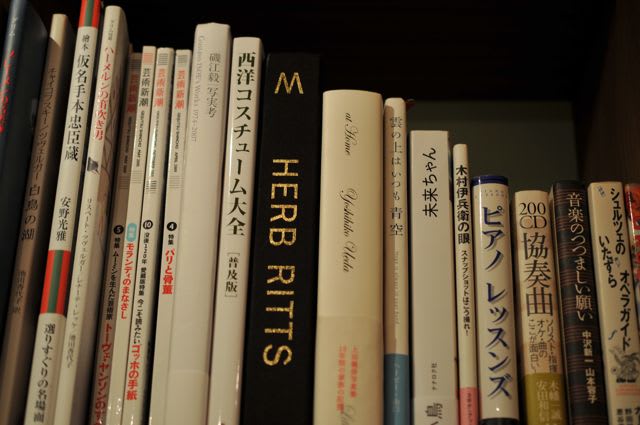

来た本については明日!

ネットで見ました。

→1万円お任せ選書の本屋さん

アンケートに答えて、それに基づいて店主の方がひとりひとりに

1万円分の本を選んで送ってくれるというものです。

店主の方が、ひとりひとりのアンケートを読み、考え選ぶわけですから

とても時間がかかるし大変な仕事だと思います。

すごく話題になって人気殺到したので、現在は受付休止になっています。

わたしが最初見たときも休止中だったのですが、

数日後にもう一度見たら再開してて、今だ!と申し込んでみました。

その数日後にはまた休止されてたので、タイミングが良かった!

アンケートに答えるのも結構楽しかったです。

アンケートの質問は:

こんにちは、いわた書店です。嬉しい事に、注文が殺到しています。 右から左に、という訳にはいきませんので、お一人お一人を想像しながらウンウンと唸って考えています。

仕組みとしてはアンケートを送っていただき、それを元に選書してご提案いたします。既読等があれば差し替えて、その合計金額をお振込みいただいての発送となります。どうしてもお時間が掛かります、どうぞご容赦ください。

・アンケートで大切なことは、あなた様の読書暦です。重複しないためにも、これまでに読まれた本をお教え下さい。

(書名、著者、感想)

・仕事、最近気になった出来事・ニュース、よく読む雑誌

・この他選書のための参考になりそうな事をいろいろ教えてください。例えば、年齢、家族構成、お仕事の内容、これまでの人生でうれしかった事、苦しかった事等を書き出してみてください。

・何歳のときのじぶんが好きですか?

・上手に歳をとることが出来ると思いますか?

・これだけはしないと心に決めていることはありますか?

・いちばんしたい事は何ですか?あなたにとって幸福とは何ですか?

・その他何でも結構ですので、教えてください。ゆっくり考えていただいて書いてみてください。スペースが足りなかったら他の紙にでも構いません…どうかよろしくお願いします。

なかなか面白い質問で一生懸命答えると長くなったりします。

それらを読み込んでひとりひとりに本を選ぶのって、すごいなぁ。

読んだ本や好きな本は10冊分くらい欄があったのでそれだけ書きました。

この1年くらいに読んだ本少しと、好きな本から少し。

他の自分自身に関する質問に対して書いたうちから少しだけここに。

わたしにしては短く簡潔に書いたつもり。

上手に歳をとることが出来ると思いますか?

→人間的には、少しずつマシになってると思います。

今は老いとの折り合いをつけはじめているところです。

それにしては飲みすぎ遊びすぎな気はしますが。

・これだけはしないと心に決めていることはありますか?

→人を支配したり抑圧したりすること。自分がみじめになること。

あと、ミニスカートははきますが、二の腕だけは絶対出しません。

世の中には見せていいものと悪いものがあります。笑

このアンケートを送ったのが1月でした。

640人待ちで、半年くらいは待つ気でいたけど案外早く来た。

来た本については明日!