東洋陶磁博物館は、大阪中之島のなんだかオシャレな界隈にあって

ややこじんまりとしながら、自然の光を生かした展示が気持ちよく落ち着いて

大好きな場所の一つで、ここで、知識のない陶磁器についてわからないまま

時間をかけて少しずつ仲良くなってきた話は前に書いたけど

(→水仙盆と須賀敦子とフィレンツェの街)

また、久しぶりに行ってきました。

東洋陶磁美術館は、普通の常設展で何度も会った壷や皿や人形に

再会するのも楽しみなんです。

だから特別展がどんなものでも、まあ行ってみようかな〜と思う、

好きな美術館。

今回は胡人俑の展示で、日本初!のものなのに

上記した水仙盆のときと違って、日曜なのにガラガラでした。

個人的には静かで見やすくていいけど、いい展示なのにな。

おそらく「日曜美術館」で放映された瞬間に、大勢がとびついてやってきて

長い列の大騒ぎになるんでしょうが、そういうのもちょっといやかな。

まあとにかく晴れた暖かい午後に好きな美術館に行くのは素敵なことです。

今やってる特別展は、日中国交正常化45周年記念特別展の

「唐代胡人俑―シルクロードを駆けた夢」

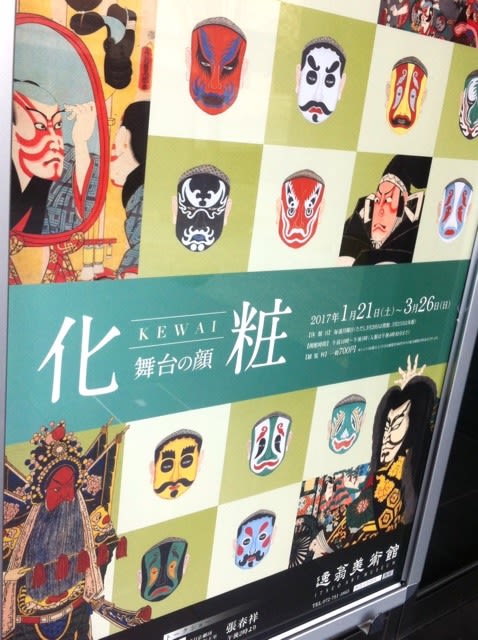

これのポスターやチケット、とても印象的で、少しユーモラスです。

ヒョウ柄がおしゃれ。

でも内容の前に、日中国交正常化45周年というところを祝いたいですね。

そのおかげで、こうして日本にいながらも素晴らしい美術品を見ることができる。

政治は複雑だし、現在の日中政府関係はとても良好とは言えないのかもしれませんが

美術品や芸術品を前にすると、このような素晴らしいものを生んだ国への尊敬と、

それらを貸し借りできる関係があることへのありがたさを

すとんと素直に感じますね。友好すばらしい!ビバ友好!ですよ。ほんと。

>今回の展示では、2001年に甘粛省慶城県で発見された唐時代(618-907)の穆泰(ぼくたい)墓(730年)から出土した胡人俑(こじんよう)の数々を日本で初めて紹介いたします。胡人俑とは、唐時代のシルクロード文化を象徴するものの一つであるエキゾチックな風貌の胡人(ソグド人などの異民族を指す中国における名称)を表現した陶俑(副葬用の陶製人形)です。とりわけ、穆泰墓出土の胡人俑は鮮やかな彩色と極めて写実的な造形により、胡人の姿が生き生きと表現されており、唐代胡人俑を代表するものの一つです。

斬新な魅力に満ちた唐代胡人俑の最高傑作を通して、シルクロードを駆け巡った胡人たちの息吹を感じていただければ幸いです。(ホームページの特別展概要より)

秦の兵馬俑はとても壮大で有名ですが、唐の時代にもこのような素晴らしい俑が

たくさんあったのですね。

どうもわたしは、この俑というものが好きみたいで、

仏像の勉強したときよりもっとなんかしみじみと惹かれるものがあるのです。

故宮博物院で→婦女俑を見たときに、ああ、東洋陶磁にいる子がまた見たいと思ったんだけど

久しぶりに見たら、やっぱりかわいくてきれいで、うっとり見とれました。

個性的で生き生きした胡人俑も面白いけど(本当に面白いです)、

やっぱり好きなのは中国のたおやかな女性や、やさしげな男前の俑です。笑

動物の俑もかわいいけど。

これがわたしの大好きな、馴染みの婦女俑さん。見れば見るほどかわいい。

ピントを手元に持ってきたので、顔はぼけていますが、全体の佇まいも

ふっくらした手の細い指先のやさしい繊細さも素晴らしい。

イケメンとか馬に乗った人とか。

↓この人は10センチくらいの小さい人。祈ってるような姿が静かでいいですね。

俑じゃないけど、人の形の水滴もかわいかった。小さいものに弱い。

昔この美術館の廊下から窓の外に流れる川の写真を撮ろうとしたら

美術館の方に叱られて止められたことがありました。

全館撮影禁止です、とのことだったのですが、

今回は全館、フラッシュ無しなら撮影オーケーですと言われてびっくり。

今時のインスタなどの宣伝効果を考えているのか、

焼き物などは撮影による損傷はほとんど影響がないからか、

故宮博物院に倣ったのかわかりませんが、

たまたま一眼レフを持ってたのでいろいろ撮りました。

好きな作品を撮ってこれるのは嬉しいです。

絵葉書や図録の写真が、好みとは限りませんからね。

ややこじんまりとしながら、自然の光を生かした展示が気持ちよく落ち着いて

大好きな場所の一つで、ここで、知識のない陶磁器についてわからないまま

時間をかけて少しずつ仲良くなってきた話は前に書いたけど

(→水仙盆と須賀敦子とフィレンツェの街)

また、久しぶりに行ってきました。

東洋陶磁美術館は、普通の常設展で何度も会った壷や皿や人形に

再会するのも楽しみなんです。

だから特別展がどんなものでも、まあ行ってみようかな〜と思う、

好きな美術館。

今回は胡人俑の展示で、日本初!のものなのに

上記した水仙盆のときと違って、日曜なのにガラガラでした。

個人的には静かで見やすくていいけど、いい展示なのにな。

おそらく「日曜美術館」で放映された瞬間に、大勢がとびついてやってきて

長い列の大騒ぎになるんでしょうが、そういうのもちょっといやかな。

まあとにかく晴れた暖かい午後に好きな美術館に行くのは素敵なことです。

今やってる特別展は、日中国交正常化45周年記念特別展の

「唐代胡人俑―シルクロードを駆けた夢」

これのポスターやチケット、とても印象的で、少しユーモラスです。

ヒョウ柄がおしゃれ。

でも内容の前に、日中国交正常化45周年というところを祝いたいですね。

そのおかげで、こうして日本にいながらも素晴らしい美術品を見ることができる。

政治は複雑だし、現在の日中政府関係はとても良好とは言えないのかもしれませんが

美術品や芸術品を前にすると、このような素晴らしいものを生んだ国への尊敬と、

それらを貸し借りできる関係があることへのありがたさを

すとんと素直に感じますね。友好すばらしい!ビバ友好!ですよ。ほんと。

>今回の展示では、2001年に甘粛省慶城県で発見された唐時代(618-907)の穆泰(ぼくたい)墓(730年)から出土した胡人俑(こじんよう)の数々を日本で初めて紹介いたします。胡人俑とは、唐時代のシルクロード文化を象徴するものの一つであるエキゾチックな風貌の胡人(ソグド人などの異民族を指す中国における名称)を表現した陶俑(副葬用の陶製人形)です。とりわけ、穆泰墓出土の胡人俑は鮮やかな彩色と極めて写実的な造形により、胡人の姿が生き生きと表現されており、唐代胡人俑を代表するものの一つです。

斬新な魅力に満ちた唐代胡人俑の最高傑作を通して、シルクロードを駆け巡った胡人たちの息吹を感じていただければ幸いです。(ホームページの特別展概要より)

秦の兵馬俑はとても壮大で有名ですが、唐の時代にもこのような素晴らしい俑が

たくさんあったのですね。

どうもわたしは、この俑というものが好きみたいで、

仏像の勉強したときよりもっとなんかしみじみと惹かれるものがあるのです。

故宮博物院で→婦女俑を見たときに、ああ、東洋陶磁にいる子がまた見たいと思ったんだけど

久しぶりに見たら、やっぱりかわいくてきれいで、うっとり見とれました。

個性的で生き生きした胡人俑も面白いけど(本当に面白いです)、

やっぱり好きなのは中国のたおやかな女性や、やさしげな男前の俑です。笑

動物の俑もかわいいけど。

これがわたしの大好きな、馴染みの婦女俑さん。見れば見るほどかわいい。

ピントを手元に持ってきたので、顔はぼけていますが、全体の佇まいも

ふっくらした手の細い指先のやさしい繊細さも素晴らしい。

イケメンとか馬に乗った人とか。

↓この人は10センチくらいの小さい人。祈ってるような姿が静かでいいですね。

俑じゃないけど、人の形の水滴もかわいかった。小さいものに弱い。

昔この美術館の廊下から窓の外に流れる川の写真を撮ろうとしたら

美術館の方に叱られて止められたことがありました。

全館撮影禁止です、とのことだったのですが、

今回は全館、フラッシュ無しなら撮影オーケーですと言われてびっくり。

今時のインスタなどの宣伝効果を考えているのか、

焼き物などは撮影による損傷はほとんど影響がないからか、

故宮博物院に倣ったのかわかりませんが、

たまたま一眼レフを持ってたのでいろいろ撮りました。

好きな作品を撮ってこれるのは嬉しいです。

絵葉書や図録の写真が、好みとは限りませんからね。