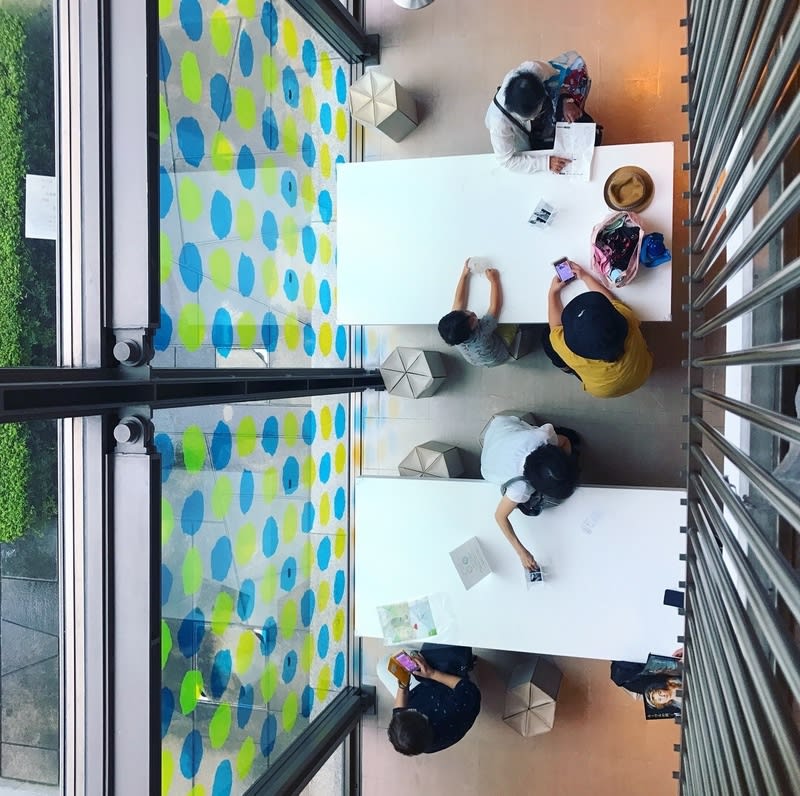

勝手にあちこち動いたあと、夕ご飯の約束があるのって、いいな。

移動や行動は一人が好きだけど、ご飯は人と食べると美味しいし楽しい。

旅も、勝手に行って、夕ご飯だけ美味しい店で待ち合わせ、というのが最高です。

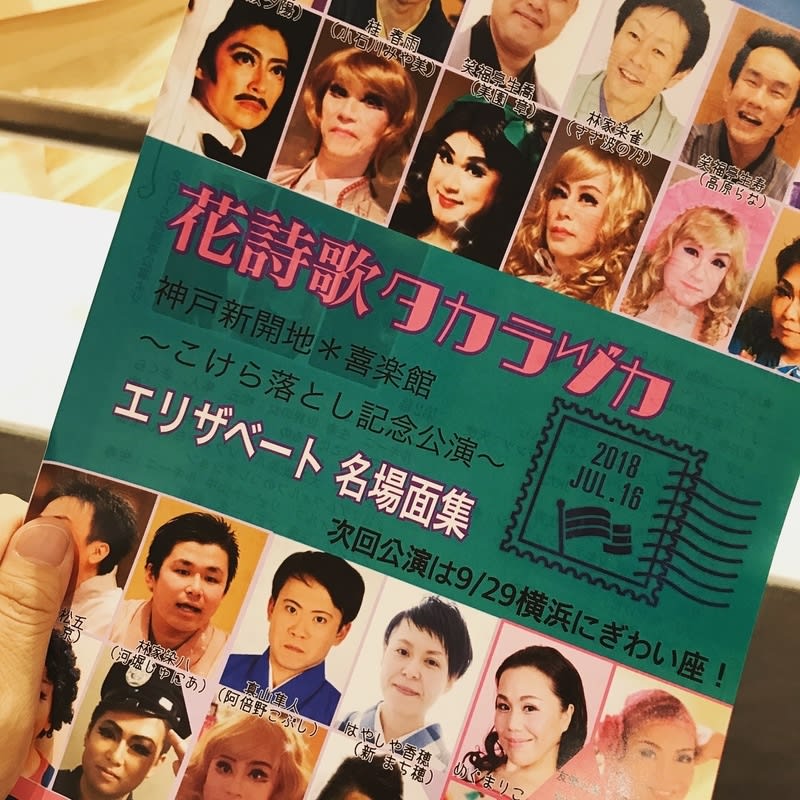

去年ですが、京都国立近代美術館での藤田嗣治の展示を各自勝手に見た後、

時間を決めて集まってご飯食べながら話そうというのに出かけました。

もともと写真の先生や友達仲間で、気の置けない人たちで、とても楽しかった。

藤田嗣治の絵は嫌いじゃないけど、知れば知るほど、

男って、恵まれた人って、ほんとお気楽よねぇ・・・という意地悪な気持ちになってしまう。

彼には彼の、芸術家としての苦悩も人としての苦悩もあったのはわかるけど、

でも、お気楽よねーと、やっぱりしつこく思う。

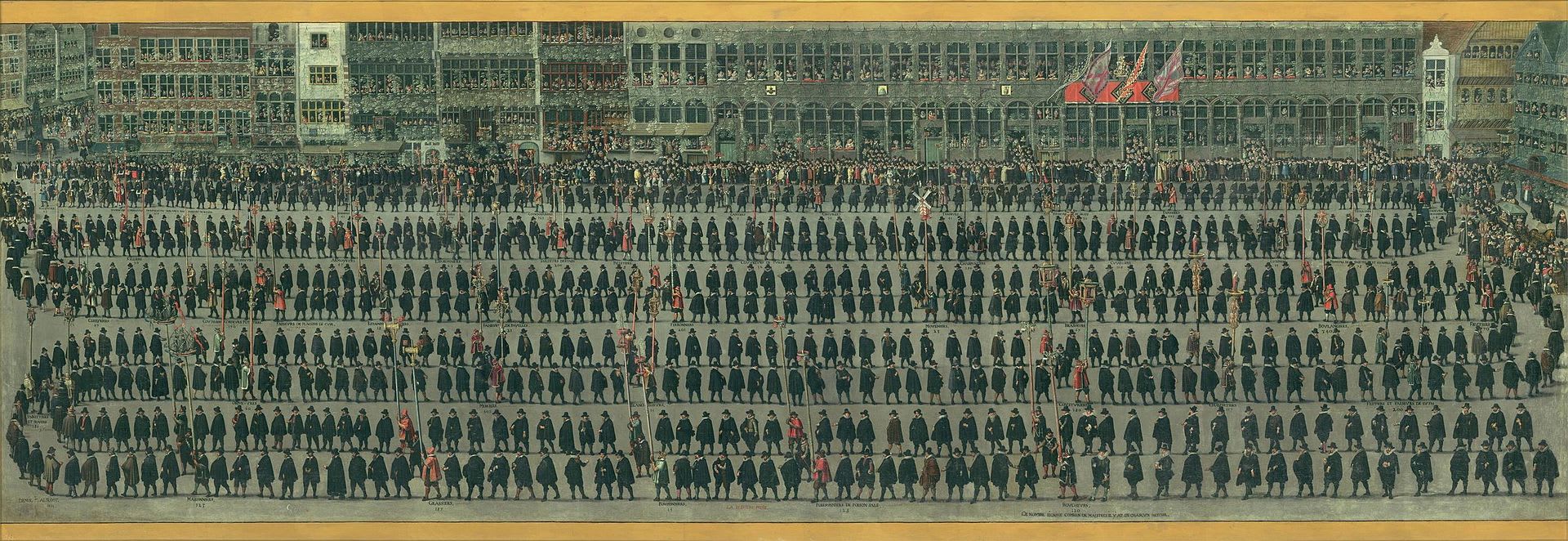

フランスではちやほやされ、帰国したら戦意高揚絵画を描き、名誉職につき、

尊敬され大事にされ、戦後も過ちを認めず謝らないまま、

責められるのめんどくせーって感じでフランスに行ってフランス人になっちゃって、

洗礼を受けて、マリアの左右に修道士姿の自分たち夫婦がいるという絵を描き、

もう全て許された気持ちでいたんだろうなーと思うと、ほんと勝手で都合がいいなぁと。

彼の戦争賛美は特に右翼的な愛国心というわけでなく、戦争に酔ってたというわけでもなく、

戦争は勝つと信じてたらしいので、その上でちょっと時事的な硬いこともしてみよっかな、

裸婦とか描けないご時世だしな、ってノリだったのかもしれませんが?

無理に描かされたわけでは決してなく、自分から描いてたわけなので、

やっぱり擁護する気にはなりませんね。侵略戦争を賛美して最後まで謝らなかった人。

そういえば、猫好きのフジタは、猫っぽいといえば、猫っぽい。

自分のことしか考えてないし、その時々で都合のいい居心地のいいところに動いて

なんら恥じるところがなく自分の苦悩と喜びの中だけに生きる。

まあ芸術家ってそういう自分のことしか考えない猫みたいな人でもいいと思うけど、

猫は戦争しませんからね。

ましてや侵略戦争をや。だな。

というような話をまくしたててした気がする。

彼の才能には感服してるし、絵も好きだし、彼の展示は何度も見てるし映画も見たし

ブログにも何度か書いてるんだけどね。

→FOUJITAと小栗監督トーク

移動や行動は一人が好きだけど、ご飯は人と食べると美味しいし楽しい。

旅も、勝手に行って、夕ご飯だけ美味しい店で待ち合わせ、というのが最高です。

去年ですが、京都国立近代美術館での藤田嗣治の展示を各自勝手に見た後、

時間を決めて集まってご飯食べながら話そうというのに出かけました。

もともと写真の先生や友達仲間で、気の置けない人たちで、とても楽しかった。

藤田嗣治の絵は嫌いじゃないけど、知れば知るほど、

男って、恵まれた人って、ほんとお気楽よねぇ・・・という意地悪な気持ちになってしまう。

彼には彼の、芸術家としての苦悩も人としての苦悩もあったのはわかるけど、

でも、お気楽よねーと、やっぱりしつこく思う。

フランスではちやほやされ、帰国したら戦意高揚絵画を描き、名誉職につき、

尊敬され大事にされ、戦後も過ちを認めず謝らないまま、

責められるのめんどくせーって感じでフランスに行ってフランス人になっちゃって、

洗礼を受けて、マリアの左右に修道士姿の自分たち夫婦がいるという絵を描き、

もう全て許された気持ちでいたんだろうなーと思うと、ほんと勝手で都合がいいなぁと。

彼の戦争賛美は特に右翼的な愛国心というわけでなく、戦争に酔ってたというわけでもなく、

戦争は勝つと信じてたらしいので、その上でちょっと時事的な硬いこともしてみよっかな、

裸婦とか描けないご時世だしな、ってノリだったのかもしれませんが?

無理に描かされたわけでは決してなく、自分から描いてたわけなので、

やっぱり擁護する気にはなりませんね。侵略戦争を賛美して最後まで謝らなかった人。

そういえば、猫好きのフジタは、猫っぽいといえば、猫っぽい。

自分のことしか考えてないし、その時々で都合のいい居心地のいいところに動いて

なんら恥じるところがなく自分の苦悩と喜びの中だけに生きる。

まあ芸術家ってそういう自分のことしか考えない猫みたいな人でもいいと思うけど、

猫は戦争しませんからね。

ましてや侵略戦争をや。だな。

というような話をまくしたててした気がする。

彼の才能には感服してるし、絵も好きだし、彼の展示は何度も見てるし映画も見たし

ブログにも何度か書いてるんだけどね。

→FOUJITAと小栗監督トーク