渡辺崋山は、天保2年(1831年)10月11日(旧暦)に、三宅坂の田原藩上屋敷にある自宅を出立して、中山道経由で桐生へと向かう旅に出ました。その目的の一つは、妹茂登(もと)が桐生の商家岩本家に嫁いでいたので、元気にやっているかどうかその様子を確かめることであり、もう一つは、武蔵国三ヶ尻(熊谷市三ヶ尻)が藩祖三宅康貞の旧領であり、系譜作成のためにその地の現地調査をするというのがありました。その年の9月には、大山街道を通って相模国の厚木町まで出かけ、浦賀経由で江戸に戻る旅をしていますが、その旅の記録(厚木町まで)は『游相日記』として残され、この桐生への旅の記録は『毛武游記』として残されており、三ヶ尻の調査結果は『訪瓺録』(ほうちょうろく)としてまとめられています。この旅行に同行したのは高木梧庵と下僕の弥助。高木梧庵は崋山の門人で、相州厚木への旅にも同行していた人。江戸に帰着したのが12月4日のことだから、2ヶ月近くにわたる長旅であったことになります。まずは日本橋から戸田まで、私も歩いてみることにしました。以下、その報告です。 . . . 本文を読む

この利根川河口部において港町・漁港として繁栄していた銚子の町を治めていたのは、しかし幕府ではなく、高崎藩でした。飯沼村には高崎藩の陣屋(飯沼陣屋)があり、享保2年(1717年)、松平輝貞が越後村上藩から高崎藩に復帰した際、石高5000石の銚子領はそのまま高崎藩の飛び地として引き継がれました。飯沼陣屋には奉行以下19人の役人とその召使いである中間(ちゅうげん)がおり、さらにその下には高崎藩から扶持米を受ける御用達商人や抱え医師、また郷足軽などがいました。銚子領は廻船業や漁業、醤油醸造業などで潤っており、そこから上がる運上金・冥加金は高崎藩にとっては重要な財源でした。しかし度重なる高崎藩からの多額の上納金の要請は、地元の商工業者にとっては迷惑なものでもありました。崋山は、銚子の町なかの風景を、たった1枚、「新町大手、町奉行やしき」として描いていますが、これは飯沼村の高崎藩陣屋(飯沼陣屋)の門前風景を描いたもの。崋山が、この銚子を治めている高崎藩の存在をしっかり意識していたことは、この1枚の絵を描いていることから、確認することができます。 . . . 本文を読む

銚子湊で大型川船(利根川高瀬船)に積み替えられて(あるいは積み込まれて)江戸に運ばれたものは、東北地方太平洋側の諸藩や幕府領の年貢米、鯡数子・鮭(松前産)・鰹節・魚油・昆布(仙台・南部産)などの海産物、干鰯・鰯〆粕などの金肥、蔵出しされた醤油樽などでした。銚子を代表する醤油の二大メーカーは、「ヒゲタの左大臣、ヤマサの右大臣」と言われたように、「ヒゲタ」(田中玄蕃)と「ヤマサ」(浜口儀兵衛)であり、田中家は飯沼村に所在していましたが、浜口家は荒野村に所在し、その場所は行方屋大里庄次郎家の通りを隔てた真向いでした。広屋(浜口)儀兵衛の初代は元禄6年(1693年)に紀州広村から銚子に移住し、元禄13年(1700年)に荒野村で醤油店を開き、享保13年(1728年)頃には江戸日本橋小網町に支店を設けて、江戸積醤油の荷捌きと明樽や赤穂塩の仕入業務を行わせていました。そして「ヤマサ」は寛政・文化期には江戸売によって急速に経営を拡大していきました。醤油を江戸に運んだ利根川高瀬船の「戻り荷」は、関西から運ばれてきた赤穂塩であり、また関東各地で生産された小麦であったでしょう。それらさまざまな物資の流通や運搬ルートなどについても、半月ほどの銚子滞在中、崋山は詳しく知ったのではないか。 . . . 本文を読む

日本橋小網町の河岸から、日本橋川、隅田川、小名木川、新川、中川、江戸川へと進んでいった「行徳船」から、崋山が見たのは、夏の早朝、江戸へと向かう多くの荷舟であったと思われる。下総の行徳河岸に上陸して、八幡宿を経て鬼越から木下(きおろし)街道に入れば、その街道を往来する旅人や荷馬、荷車などに出逢っただろう。下総台地には広大な牧場が広がり、馬があちこちで草を食むその牧場の中を、木下街道が一本道になって延びていく。その下総台地から利根川筋へと下って行く時、視界いっぱいに広がった青々とした水田に崋山は目を瞠(みは)ったに違いない。それは手賀沼を干拓した新田の広がりであり、長々と台地上を歩いてきた崋山にとっておそらく新鮮な感動を覚えるものでした。サッパ舟に乗ってその水田地帯や手賀沼を遊覧して木下(きおろし)河岸に到着した崋山らは、そこから「木下茶船」に乗船し、利根川を津宮(つのみや)へと下っていくのですが、そこで崋山が目にしたものは帆を大きく張って利根川を往来する「利根川高瀬船」であり、また利根川筋各所にある河岸の賑わいでした。その河岸を中心とした堤防沿いに木立に囲まれた立派な人家が長々と並び、河岸の繁栄を示していました。神崎(こうざき)を経て津宮に上陸した崋山は、その地の名士である久保木清淵を訪ね、おそらくその久保木清淵から潮来の宮本茶村を紹介され、水郷地帯を抜けて潮来へと入ります。霞ヶ浦と常陸利根川(北利根川)を結ぶ前川には、荷船が往来してはいるものの、そのかっての水運の要衝地としての繁栄には翳(かげ)りが見え、有名な潮来の遊郭はあるものの、東北地方と江戸(および関東)を結ぶ水運上の要衝地は、利根川河口部の湊町銚子にすでに取って代わられていました。 . . . 本文を読む

文政8年(1825年)の夏に旅に出た崋山の、その目的地は銚子でした。銚子の大里庄次郎(桂麿)家かその別宅に、半月ほども滞在したことがそのことを示しています。崋山がなぜ銚子を目指したのかはよくわからない。前年の文政7年(1824年)に常陸の大津浜(水戸藩領)で、イギリス捕鯨船乗員11名の上陸事件(大津浜事件)が起こっていますが、これへの関心が崋山を太平洋へと向かわせたのかも知れない。江戸時代後期の江戸市民の間には「東国三社巡り」(香取・息栖・鹿島の三社参詣)とセットしての「銚子磯巡り」の旅が流行していましたが、それに合わせつつ、彼には江戸近くの房総の海(太平洋)を眺めてみたいという願望があったのではないだろうか。崋山が銚子の大里庄次郎(桂麿)と旧知の間柄であったかどうかはわからない。おそらく崋山の友人の小林蓮堂が、大里庄次郎と知り合いであり、道案内も兼ねるということにして、銚子への旅を崋山に誘ったのではないかと、今のところ私は推定しています。 . . . 本文を読む

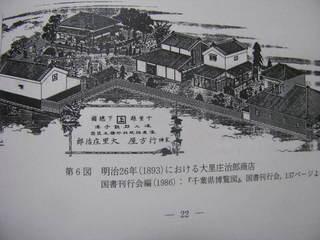

『渡辺崋山集 第1巻』の解説によると、『刀祢河游記』は、旅から帰った崋山が、その利根川上に舟を浮かべて観月をした日(7月15日)からちょうど1ヶ月後の仲秋(8月15日)の夜、稿本をもとに一巻に仕立て上げ、それを銚子の大里庄次郎(桂麿)に贈ったものでした。これは大切に大里家に保管されてきて、これが「大里本」であったわけですが、この「大里本は太平洋戦争時の銚子空襲で焼失」してしまいました。このことについては、やはり越川さんから頂いた『東日本新聞』第1198号の「崋山の『刀禰遊記』直撃弾受け焼失 平凡社の調査で判明」という記事のコピーに、「大里庄治部(「郎」の誤り─鮎川)氏の話」として、やや詳しく載っています。それは以下の通り。「『利根川遊記』は、タテ九寸七分長さ二間位で、『崋山展』の時、私が父に代つて美術倶楽部へ持参したので覚えています。戦災の時、蔵へ直撃弾を受け『図譜』(『渡辺崋山先生錦心図譜』上下二巻のこと─鮎川)だけを残して焼失したことは惜しいことだと思つています。」蔵に大事に保管されていたものの、その蔵に直撃弾を受けて焼失してしまったというのです。この『刀祢河游記』の「大里本」が保管されていた蔵は、「港町銚子の機能とその変容」という論文の中の第6図、「明治26年(1893)における大里庄治郎商店」に描かれており、おそらくその左端の黒瓦葺き白壁の大きな土蔵がそれであったでしょう。銚子がアメリカ軍戦略爆撃機B29などによって大規模な空襲を受けたのは、昭和20年(1945年)の3月10日と7月19日のことでした。 . . . 本文を読む

『刀祢河游記』の利根川について崋山が記した部分を、試しに口語訳してみると以下の通りになります。「この川は関東第一の大河であって、その源は上野国の利根郡であるという。この川は上野国の勢田郡と碓氷郡の間を流れ、片品川や吾妻川と合流し、武蔵国と下野国の境となり、小貝川・鬼怒川・手賀沼・印旛沼・北浦・霞ヶ浦などが、いわば車の輪が軸の穴に集まっているかのように、いくつもの川や湖沼が流れとなってこの川に集まり、下総国に至ってはその流れの幅は大きく広がり、両岸の間は牛馬を見分けることもできないほどである。」 崋山は木下(きおろし)河岸から「木下茶船」に乗り、手賀沼を通過し、北浦や霞ヶ浦から続く浪逆浦(なさかうら)や常陸利根川を舟で通過しているから、それらの湖沼や河川の流れが集まって、下総国において幅の広い水量の豊かな大河になっているというのは、崋山自身の実感がともなったものであったでしょう。彼は舟の上から利根川水系を頻繁に往き来する「利根川高瀬船」を常に目にしたはずであり、また利根川水系の随所にある河岸を目撃したはずであり、そして銚子においては想像以上のその湊町としての繁栄ぶりや、経済力、また文化の高さなどに一驚したはずです。銚子海岸の磯辺のダイナミックな景観もさることながら、それ以上に銚子という湊町の繁栄ぶりに彼は瞠目したのではなかったか。そしてその銚子の繁栄は、東北地方・北関東地方と大都市江戸とが、海上交通や水上交通で緊密に結びついたところに成り立っていることを、観察眼鋭く情報収集力旺盛な崋山は気づいていたはずです。 . . . 本文を読む

『刀祢河游記(とねがわゆうき)』には「抑此河(そもそもこのかわ)は」と利根川についてまとめた部分があり、崋山の利根川に対する強い関心を示しています。『渡辺崋山集第1巻』の解説によると、『刀祢河游記』は二本存在し、一つは『芸苑叢書本』で、もう一つは『錦心図譜上巻』。後者は桂麿の子孫である銚子の大里家に伝えられたものを翻刻したものですが、この大里本は、太平洋戦争時の銚子空襲で焼失したという。『芸苑叢書本』については、上野憲示氏が、「これは游行中に崋山が巻紙に即写即吟で記したもので」、「これを稿本として改めて清書して大里氏に記念に贈ったのが焼失した大里本」であり、「書体筆法は一茶に刺激され、それに若干似た崋山の筆法であって、下書きではあるが決して偽物ではない」としています。銚子滞在中に「巻紙に即写即吟で記した」となると、これはこの日についての特別な日記のようなものであったと思われる。ということは、この利根川についての記述も、その日までに崋山が土地の人から聞いた情報をもとにしてまとめたものであるということになる。旅を始める以前に崋山が利根川に関する詳しい情報を持っていたとは考えられないから、「四州真景」の旅を通じて集積した利根川に関する情報の一端を、ここにまとめたものと考えられます。別に桂麿にその知識をわざわざ披瀝しようとしたものではなく、メモとしてそのまままとめたものに過ぎない。だからこそ、なおさら崋山の利根川に対する強い関心がここにはあらわれていると、私は考えています。「書体筆法は一茶に刺激され」ていると上野氏は指摘していますが、そうであるとすると、崋山は大里庄次郎(桂麿)から一茶の直筆本か何かを見せてもらっているということになり、桂麿は、かつて(8年前の文化14年〔1817年〕の初夏)銚子にやってきた小林一茶を自らもてなしたことを、崋山に語っていたものと思われます。 . . . 本文を読む

崋山・大里庄次郎(桂麿)・小林蓮堂の三人を乗せた舟は、一人の船頭がサオで漕ぐ。その図が「三人乗船の図」。「桂麿、登、蓮堂三人歩行の図」と併せて見てみると、舟の舳先に座って崋山と蓮堂の二人の方を向いているのがおそらく桂麿で、中央が崋山、その右手前に背中を丸めて座っているのが蓮堂であるように思われます。利根川は海へ向かって流れているから、崋山ら三人が乗った舟は、もちろん下流の方ではなく、流れに逆らって上流の方向へ進んで行ったに違いない。左手の岸(荒野村の川岸)には、帆を下ろした「大船ども」、すなわち「利根川高瀬船」などが「あなたこなたに」、まるで「島」が湧き出したかのように「纜」(ともづな)をかけて碇泊しています。「本城」(本城村)「まつぎし」(松岸村)の、左岸にその灯火が見える遊郭には「舟子等」のためにもうけられた「娼家」があって、今日のような月夜には多くの遊客たちが浮かれ集まってきているのだろう。そこから「松もと」(松本村)、「今宮」(今宮村)のあたりを振り返ってみると、月は沈もうとしており、空も雲勝ちになったため、三人は舟をもとの船路に戻すことにしました。以上が、崋山が利根川上の舟から眺めた景観。この文章から、崋山はほぼ銚子の地理の概要を頭に入れていることがわかります。対岸の「波崎」「本郷」「海老台」、銚子の「前鬼山」「和田山」、漁師が集住する飯沼村の「田場」や「飯貝」(飯貝根)、かがり火の燃える「千人塚」、遊郭のある「本城」「まつぎし」、川岸に沿って延びる「松もと」「今宮」そして「荒野」などの各街村の家並み。半月ほどにわたる銚子滞在期間中に、崋山はしっかりと銚子の地理的概要を頭に入れてしまっているのです。またこの文章からも、「利根川高瀬船」(川船)や千石船(東北からの廻船)といった大型船や、荷船や漁船などの小型船が密集している銚子湊(利根川河口部)の光景に、崋山が瞠目している様子をうかがうことができます。 . . . 本文を読む

崋山が、銚子の長々と続く町並みの景観を絵としてまとめたものが、「常陸波崎ヨリ銚子ヲ見ル」図や「松岸より銚子を見る図」であるとすれば、崋山が、銚子の町の景観を文章としてまとめた唯一のものが、「刀祢河游記(とねがわゆうき)」と言っていい。文政8年(1825年)の7月のある日の夜、崋山が滞在している庵(大里家の別宅か)に主人の大里庄次郎(桂麿)が訪ねてきて、やがて崋山はその桂麿の誘いで、利根川に舟を浮かべて酒を飲みながらの月見に興ずることになります。浮かべた舟からは対岸に「波崎」(はさき)の集落が見えました。しかしその西方の「本郷」「海老台」あたりは霧が立ち込めているためにまったく見えない。自分が滞在している銚子の町の方を振り返ってみると、利根川にせり出すようにおびただしい数の人家が建ち並び、川岸には「風のこの葉の集るが如」く船が密集しています。人家の屋根は「蠣殻」で葺いてあるために「吹雪の積れる」ように白く見える。「前鬼山(ぜんきやま)」は黒く繁り、「和田山」は横にそのなだらかな稜線を見せています。飯沼村の「田場」や「飯貝」(飯貝根)あたりでは漁をする漁師たちの声が聞こえ、そこでは「千人塚」のかがり火が赤々と燃えています。利根川河口へ舟を漕ぎ出した時、まずそこから見えた月明かりに浮かぶまわりの景観は、以上のようなものであったのです。 . . . 本文を読む

崋山の「常陸波崎ヨリ銚子ヲ見ル」図を、今までの「港町銚子の機能」の理解の上に見ていくことにしたい。まずこの絵でポイントとなるのは、対岸の町中にある飯沼観音の本堂の大きな屋根と、その右側にある二瘤(ふたこぶ)の小高い山。この山は、銚子が空襲で焼け野原になった時、市内のどこからでも見えたという御前鬼山(ごぜんきやま)。飯沼観音から利根川河口部にかけての家並みは、村名で言うと「飯沼村」となり、ここには「ヒゲタ」の田中玄蕃家や高崎藩飯沼陣屋があり、河口部の川岸に漁師の家が密集しているところでもある。飯沼観音から「利根川高瀬船」が密集して碇泊しているところ(これがこの絵の2つ目のポイント)の左端あたりまでが「新生(あらおい)村」で、「利根川高瀬船」が密集しているところの向こう側の町並みが「荒野(こうや)村」。ここに行方屋大里家などの「御穀宿」や「気仙問屋」などが集中し、「ヤマサ」の広屋(浜口)儀兵衛などの大手造醤油屋がある。その「利根川高瀬船」の船溜りから右側が「今宮村」で、この村は街道に沿って続く「街村」。荒野村や今宮村の背後に見える台地には大里家の菩提寺である浄国寺があり、その西端には一茶も訪れたという「望西台」があり、そこにあった「日観亭」からは利根川の流れや遠く富士山・筑波山が見えたという。その台地が途切れているところ(その上に「日観亭」がある)の下には清水川という小川が流れているはず。というふうに見ていくと、崋山はこの絵で、飯沼村の利根川河口部の飯貝根(いがいね・漁業集落)から今宮村までの、銚子を構成する主要4ヶ村を描いていることになり、利根川岸や銚子街道に沿って一里以上にわたって長々と連なる町屋全体を描いたことになります。飯沼観音を中心とする左右の町屋(飯沼村と新生村)と、「利根川高瀬船」が密集する荒野村など、それぞれの村の景観の違いが的確に描かれているのが印象的です。 . . . 本文を読む

東北諸藩の年貢米や海産物、銚子の醤油や、銚子海岸から九十九里浜(北部)にかけて生産された干鰯(ほしか)・〆粕(しめかす)・魚油などを江戸へと運んだのは高瀬船(利根川高瀬船)であり、それは渡辺貢二さんの『続高瀬船』(崙書房)によれば、「他の地域の高瀬舟とは似ても似つかぬ巨船」でした。この船は、「北関東や奥州の米を江戸へ運ぶことを主目的に生まれ」たものであり、それは「すべての点で日本の川舟史の頂点に立つもの」であって、「船のすべてがたとえようもなく美し」いものでした。船の木部は磨かれて光っており、船頭は、「河岸ばんてん」「ももひき」「麻裏ぞうり」を着用し、船上ではすり足で歩いたという。けっして汚(きたな)らしい船ではなかったのです。帆柱の帆は最大11反帆。少なくとも5反帆はありました。船頭の操る「サオ」は長さ25尺~30尺(約9m)、直径7~8寸(約2.5cm)。「サオは三年、ロは三月(みつき)」というように、長く太い「サオ」を一人前に操れるようになるのに3年はかかりました。船頭は、「サオツボ」を「胸に当て、腰と背中の筋肉、いや足のつま先から上、全身の筋力を総動員して、からだを弓なりにして船を動か」しました。崋山の「松岸より銚子を見る図」や「常陸波崎ヨリ銚子ヲ見ル」図には、その「利根川高瀬船」が銚子の湊に密集して碇泊する様子が印象深く描かれていますが、崋山は銚子に居住するこの「利根川高瀬船」の船頭たちとも、銚子滞在中に親しく話を交わしていたかも知れない。 . . . 本文を読む

それぞれの「御穀宿(おんこくやど)」が関係した東北諸藩とは、仙台・米沢・磐城平・棚倉・常陸笠間・相馬中村の六藩。仙台・米沢・相馬中村の各藩は藩の蔵屋敷を持ち、笠間・棚倉・磐城平の各藩は、「御穀宿」の蔵を借り上げて使用していました。行方屋大里家は、磐城平・棚倉両藩の「御穀宿」であったから、自家の蔵を両藩に貸し出していたということになる。行方屋の蔵がどこにあったかは分からないが、おそらく利根川岸のかつての「納屋場」あたりにあったのでないか。「気仙問屋(けせんとんや)」というのは、東北地方の廻米を除いた商荷物(主に海産物)を扱う問屋。松前藩や水戸藩などの国産物も扱いました。廻船は下りには日用品や雑貨類を江戸で「下り荷」として積み込みました。「仲買」は、「穀屋仲間」とも言い、廻米や商荷物などの払い下げ(余分なもの)があった時にその売買を行っていた商人。荒野村には、それらの「御穀宿」「気仙問屋」「仲買」が特に集中していたばかりか、大手の醤油醸造業者も集中しており、行方屋大里庄次郎家の近隣には、道沿いに、広屋(濱口)儀兵衛〔ヤマサ〕、広屋(古田)庄右衛門〔ジガミサ〕、広屋(岩崎)重治郎〔ヤマジュウ〕などの大店があり、この通明神町(とおりみょうじんちょう)は醤油の香りが一日中漂っているような界隈でもあったと思われます。 . . . 本文を読む

行方屋(なめかたや)大里庄次郎(初代)が銚子の荒野村に移住してきたのは、常陸国行方郡島並村(現在の茨城県行方市島並)からでした。屋号の「行方屋」は、出身地である「行方郡」から来ているものと思われる。島並村は霞ヶ浦に面しており、大里庄次郎が出た大里家は、この霞ヶ浦沿岸の島並村で、水運関係の商売でもやっていたのではないだろうか。ここからは、牛堀や潮来(いたこ)を経て利根川へ出ることができたから、銚子や佐原、関宿や江戸方面とのつながりもあったに違いない。銚子から江戸までの利根川水運が完成するのが17世紀中頃で、それ以後、霞ヶ浦や北浦の水運の要衝地であった潮来(いたこ)から、利根川河口部の銚子へと、水運の中心地が大きく移動していくと、その形勢を見て銚子に活動の拠点を移したのではなかったか。機を見るに敏であったと言える。この銚子の行方屋大里家は、銚子に6軒あった「御穀宿(おんこくやど)」の一つでした。「御穀宿」とは、東北諸藩の廻米を取り扱うものをいい、諸藩から扶持を支給され、廻米の陸揚げや蔵への出し入れ、江戸への回漕、濡米の売り払いなどを担当していたという。行方屋の場合は、磐城平(たいら)藩や棚倉藩の廻米を取り扱っていました。つまり東北諸藩の年貢米の江戸への運送を担っていたのが「御穀宿」であったのであり、東北諸藩および江戸(そして関東)と海上交通および水上交通によって緊密なつながりをもっていた、銚子でもとりわけ有力な商家(水運業者)であったのです。 . . . 本文を読む

行方屋大里庄次郎(桂麿)が住んでいた荒野村(こうやむら)はどういう村であったのか。「港町銚子の機能とその変容」によれば、荒野村には「十軒党」と称する組織があり、その構成員は東芝(ひがししば)・西芝(にししば)に居住していた百姓であり、庚申講や恵比寿講などの講中を形成していました。彼らのもともとの住所は東芝や西芝ではなく、荒野村の中心地である白幡明神付近であり、村の草分け的存在であったようだ。17世紀後期になって広屋(浜口)儀兵衛など紀州移民などが来住してくるようになると、その土地や資本を提供して、彼らは村の南にあたる東芝や西芝へ移住して、その地の地主や百姓として活動していったと考えられる、という。荒野村の利根川べりの村人たちは、もともとは専ら漁業(鰯漁など)に従事し、川に面したところに納屋場があってそこに居住していましたが、次第に商工業が発展してくるとその漁業をやめ、商工業に従事する人が大半になっていきました。通明神町(とおりみょうじんちょう)の広屋(浜口)儀兵衛や道を挟んだ真向いの行方屋大里庄次郎の先祖(初代)らが、他国からこの荒野村の中心地である白幡明神近くに移住してきたのは、17世紀末期以降(大里家の場合は宝永元年〔1704年〕)のことでした。 . . . 本文を読む