「明治維新」「文明開化」によって、皇居周辺を中心にして江戸東京の景観が大きく変貌していったことを、前回に触れましたが、明治30年代の東京の景観はどうであったか。それを『百年前の東京絵図』で見ていきたい。この本に収められている絵は、山本松谷(茂三郎・1870~1965)が描いたもの。山本松谷は土佐生まれで、高知で河田小龍に絵を習ったこともある画家。明治27年(1894年)4月に、東陽堂発行の雑誌『風俗画報』に「土佐国早乙女(さおとめ)図」を投稿して、それを評価されて東陽堂に招かれ、その絵画部員となりました。この松谷を抜擢して絵画部員の一人としたのは、この年4月に新しい編集責任者として着任したばかりの山下重民という人物。当時、山下重民は大蔵省官房第一課に勤務していた役人。昼間は役所に勤め、役所が引けてからは東陽堂に出社するという「二足のわらじ」の生活を大蔵省を退官する明治43年(1910年)まで続けました。明治29年(1896年)9月、「新撰東京名所図会」第一編が出ます。山本駿次郎さんは次のように記す。「幕政末期の江戸に生まれ育った重民が、日毎年毎失われて行くその面影を、今度は自分の眼でしっかりと残しておきたいと願ったのであろう。」それほどまでに江戸東京の景観の変貌は激しかったのです。松谷が「新撰東京名所図会」で描いた絵(石版画)は、明治29年から明治42年(1909年)まで312図。そのうちの180枚ばかりが『百年前の東京絵図』に載せられているのです。したがって、ここに収録されている松谷の描いた東京の景観は、明治29年から明治42年まで、ほぼ明治30年代のものといっていい。中江兆民は、明治34年(1901年)の12月に亡くなりますから、最晩年の東京の景観を描いた絵がこれには含まれていることになります。 . . . 本文を読む

3代将軍家光が天下一の大建築として築いた三代目江戸城天守閣は、寛永15年(1638年)に完成しました(家康の慶長度天守閣→秀忠の元和度天守閣→家光の寛永度天守閣)。この天守閣は、黒壁に緑の銅葺き屋根、五層六階建て。天守台はほぼ40m四方でその上に建つ天守閣の高さは58m(天守台を含めて)。どの方向から眺めても塔を正面から見たようにデザインされていたという。当時の大伝馬町あたりから江戸城を眺めた景観(想像図)は、P72~73のイラストで描かれています。P72右上が(寛永度)天守閣。そのやや左手はるか奥に富士山が聳えています。天守閣のある本丸の左側(南西側)には西の丸が広がっています。手前の大伝馬町あたりの商人町は、多くが二階建てでが中には三階建てもある。屋根の葺き方はまちまち。しかし、この壮麗な大天守閣がどこからも眺めることのできる江戸城下の景観は、明暦3年(1657年)正月の大火によって完全に消え失せてしまいました。「俗に『振袖火事』と呼ばれるこの明暦の大火によって、繁栄した江戸の町は、むなしいばかりの焼け野原と化した」のです。明暦の大火後、幕府は「火除け地」を各所に設けたり道幅を広げるなど、防火対策を強く意識した都市改造を計画的に推進します。町屋では三階建ての建築は禁じられ、二階建てであっても道路に面しては一間(約1.8m)の庇(ひさし)を付けなければならなくなりました(屋根に上って火消し作業をしやすくするため)。この町屋の建築規制は明治に入るまで持続され、江戸の町の基本的な景観は200年以上もの長きに渡って大きく変わることはありませんでした。しかし町屋そのものは、軽くて安い桟瓦(さんがわら)の普及もあって、「土蔵造り」や「塗屋造り」などの耐火建築が増加していき、その土壁に、墨汁を加えた牡蠣殻灰(かきがらばい)や石灰が塗られて、表通りの町並みの景観は、P40~41のイラストのように黒く重厚なものに変化していきました。そしてところどころに白壁の土蔵が建ち並んでいたりします。このような町屋と大名屋敷・武家屋敷が密集する江戸の町の景観は、度重なる火事や安政の大地震などがあったりしても、幕末・明治維新期まで維持されていましたが、維新期以後の「文明開化」とともに大きく変貌していくこととなりました。 . . . 本文を読む

江戸東京を取材していく中で、かつて目を通した本をふたたび紐解いたりしましたが、その中で今なお新鮮で面白かったのは、「日本人はどのように建造物をつくってきたか」のシリーズの、『江戸の町(上)(下)』内藤昌 イラストレーション穂積和夫(草思社)という本でした。発行は1982年だから、今から28年前の本。このシリーズの何冊かを私は持っています。内藤昌さんの文章はもちろんのこととして、穂積和夫さんの、徹底的な考証のもとに描かれたイラストレーションが素晴らしい。『江戸の町(上)』の表紙には「河岸」の風景が描かれていますが、この河岸の風景は、同書P60~61に描かれている「魚河岸」の風景の一部。この「魚河岸」は、日本橋の北詰東側の魚河岸で、河岸には桶に魚を入れて運んできた舟が数艘繋留し、そこから新鮮な魚が運び上げられています。道では魚が戸板の上に並べられて売られており、また道に面して軒を並べる魚屋でも魚が売られています。天秤を担いで魚を運搬している者もおり、魚の振り売りに出掛けようとしている商人たちもいる。客相手の魚売りの威勢のよい声が聞こえてきそうな絵です。「道三堀」については、P18~19に描かれます。江戸の町並みが最初のにぎわいを示したのは、この道三堀筋周辺。「両岸には材木町、舟町、四日市町ができ、町づくりの中心」となっていました。材木町には、全国から船積みされた材木が江戸湾から日本橋川・道三堀を通じて集められ、材木商店が軒をつらね、舟町はそうした船で海運業を営む回船問屋が集まりました。道三堀には、石や米俵を積んだ荷船が往き来し、岸辺では舟から材木が陸揚げされており、通りにはいろいろな種類の材木が積み上げらていたり、立て掛けられていたりしています。まだ江戸の草創期の町並みであるから、屋根は瓦葺きでなく、石が置かれた板葺きであったり茅葺きであったりします。P24~25には、「江戸湊の整備」として船着き場の建設工事の風景が描かれています。全国から船積みされて運ばれてくる建築資材(石や木)を荷揚げするための船着き場です。神田山を切り崩して、その土で遠浅の日比谷入江を埋め立て、その東側に堀川(日本橋川)を掘削して、そこに大きな日本橋を架けました。これらの工事は「天下普請」と称して、幕府に命じられた全国諸藩の大名がそれぞれ請け負って、大掛かりな建設工事を展開したのです。 . . . 本文を読む

神田川水運について詳しいのは、坂田正次さんの『江戸東京の神田川』(論創社)という本。坂田さんは、神田川は江戸東京の「母なる川」とでもいえる性格を持っていると結論づけています。この本によれば、神田川は、昭和40年以前において、上流域を「旧神田用水」、中流域を「江戸川」、下流域を「神田川」と言い、この「神田川」は、船河原橋・小石川橋のあたりよりこの名があり、「末は柳橋」(すなわち神田川が隅田川に流れ込むところ)までを言ったという。江戸城の外堀としての神田川は、北側の牛込門から浅草橋門の間。神田川が隅田川に流入する柳橋から神楽河岸までが、「一大消費都市江戸の船による輸送路としての役割」を持った部分、つまり「神田川水運」が活発に展開された流域であり、多くの河岸や問屋などが集中するところであったのです。たとえば米問屋ですが、神田川筋の米問屋は地廻り米穀問屋が多数を占め、幕末期において、筋違(すじかい)御門橋より美倉橋にかけては40軒の米問屋、美倉橋より下流には13軒の米問屋があって、その軒数の多いことでは江戸市内で第一であったという。玄米を仕入れて精米し、江戸市民へ供給する舂米(つきこめ)屋もこのあたりには集中していたとも。「江戸湊(みなと)」という言葉がありますが、これは、日本橋川・京橋川・楓(かえで)川・神田川などの堀川に設けられた河岸によって構成されるもの(堀川に設けられた河岸の総体)であることを、私はこの本で初めて知りました。江戸湾=江戸湊ではないということです。この本によれば、神田川の河岸は12ありました。下流から順に挙げていくと、浅草茅町河岸・左衛門河岸・岩井河岸・柳原河岸・鞍地河岸・佐久間河岸・昌平河岸・紅梅河岸・三崎河岸・市兵衛河岸・飯田河岸・神楽河岸。このうち、柳森神社(出世稲荷)のところにあった柳原河岸(稲荷河岸とも)は、葛西・砂村方面の野菜が輸送され、陸揚げされました。神楽河岸はその神田川水運の終点であり、牛込揚場(あげば)があって、船溜まりもあり、そこから北に上がる神楽坂は「山の手の下町」と言われるほど庶民情緒が漂う活気が溢れたところでした。その神楽坂より東側に平行する坂道が「軽子坂」ですが、この坂の界隈には河岸で働く肉体労働者(軽子)が多数住んでいたという。「山の手の下町」神楽坂は、今でも人気を集めるところですが、それには歴史的由来があったのです。 . . . 本文を読む

黒田涼さんの『江戸城を歩く』(祥伝社新書)には、神田川開削工事について次のように記されています。「聖橋やお茶の水橋を挟んだ神田川両岸の標高はほぼ同じで、もともとは地続きの台地でした。江戸城構築以前はこの台地の西側を平川という川が流れており、小石川・行楽園方面から日本橋方面に流れていました。…大雨が降ると平川は氾濫し、江戸城の本丸前は洪水に悩まされていました。そこで平川の流れを変え、隅田川に注ぐようにしたのがこの大工事です。…工事の目的は洪水対策だけではありません。江戸城の防備を固めるのも大きな目的でした。…また神田川を利用した水運利用も考えられました。江戸湾(東京湾)や利根川から隅田川に通ってきた船が、神田川をさかのぼって、今の水道橋、飯田橋までやってきていました。荷の陸揚げ場所は、市兵衛河岸(水道橋付近)、神楽河岸(飯田橋)などと呼ばれ、大いに賑わいました。」同書P48は、お茶の水橋から見た聖橋と丸ノ内線の鉄橋。聖橋から神田川の川面との落差を考えると、本郷台地の末端であるお茶の水の台地が、いかに深く掘削されたたがよくわかります。写真右手の聖橋の向こう、昌平橋南詰に下っていく坂が淡路坂。明治15年(1882年)以前に、臼井秀三郎によって撮影された「お茶の水」の写真(『ケンブリッジ大学秘蔵明治古写真』のP167上掲載)では、中央やや左側向こうから中央やや右側の台地上へと上がって来るところにこの淡路坂はあったことになるから、この古写真の左端の台地上から真ん中の台地上にかけて、現在は聖橋やお茶の水橋が架かっていることになります。神田川の蛇行も考えると、この写真の撮影地点は、現在の順天堂大学のある辺り、神田川沿いの崖をやや下ったところではないかと思われます。そのように考えると、『写真で見る江戸東京』のP93、神田水道懸樋を写した「お茶の水」の写真の撮影地点からやや右側の崖を上ったところから、神田川下流を眺めた光景が、P167の「お茶の水」の写真の光景にほぼ近いということが言えそうです。両方の写真とも、神田川の北側の岸辺には荷船や屋根船が繋留されていて、このあたりに小さな河岸があったことを示しています。P167の左端の崖の上やその向こう側には、東京女子師範学校や東京師範学校、そして湯島聖堂があることになります。 . . . 本文を読む

河岸を描いた絵はどうかというと、『百年前の東京絵図』で探してみると、「神田柳原河岸通り」は「河岸通り」というものの河岸そのものは描かれていない。京橋の「竹河岸」も描かれていますが(P154~155)、やはり河岸そのものは描かれていません。一番「河岸」のようすがわかるのは、P84~85の「三つ橋の現況」という絵。この「三つ橋」というのは、「本材木町」(現・京橋)と本八丁堀(現・八丁堀)を結んだ橋。したがって神田川に架かっていた橋ではありませんが、河岸のようすがよくわかる絵です。このあたりを『復元江戸情報地図』(朝日新聞社)で見てみると、左手下の木橋が白魚橋、左手奥の鉄橋が弾正(だんじょう)橋、右手の木橋が真福寺橋であるから、「白魚屋敷」の上空から本八丁堀一丁目方面を俯瞰したものということになります。左下から右上に流れるのは八丁堀、弾正橋が架かっているのは楓川、右端中央にわずかに見える真福寺橋は三十間堀に架かっています。『情報地図』を見ると、中央の、弾正橋を渡った右手に見える広場は「河岸」と記されており、その対岸の善福寺橋の右手(そこは描かれていない)も「河岸」と書かれており、八丁堀の三つ橋の東側(下流)の両岸は河岸であったことがわかります。道が十字に交差するように、川(堀川)が十字に交差するところもあったというのは面白い。この中央やや上の河岸のようすを見てみると、荷船が接岸したところであり、その荷船から束にした薪のようなものが陸揚げされています。また河岸の広場にはさまざまな物資が山積みされており、その右側(東側)に白壁の蔵が建ち並んでいます。八丁堀には、屋形船や荷船が活発に往き来し、筏(いかだ)までもが通行しています。陸上においても、人力車や大八車、馬が引く荷車などが往来しており、この三つ橋あたりの活況を見事に描き出しています。河岸は、本八丁堀一丁目の通りからゆるやかに八丁堀に向かって傾斜しており、荷揚げや荷積みがしやすいようになっています。また河岸の近くには蔵や問屋などもびっしりと建ち並んでいたりします。これが河岸の一般的なようすだと思われる。この『百年前の東京絵図』から、明治東京の水運がいかに活発なものであったのかを明らかに示す一枚を紹介しましょう。それはP120~121の「中洲付近の景」というもの。今は「中央区日本橋中洲」というところ。いや、驚きの光景です。 . . . 本文を読む

柳森神社の川沿いにあった「柳原河岸」(稲荷河岸)を始めとして、神田川沿いにあった各河岸のようすはいったいどういうものであったのか。それがうかがえるような古写真や絵を、手持ちの資料の中から探して見ました。まず古写真では、『写真で見る江戸東京』のP110~111のパノラマ写真。これは建築中のニコライ堂より、イギリス人でアマチュアカメラマンのウィリアム・バルトンが明治20年(1887年)前後に撮影したもの。このパノラマ写真の右端近の上部に和泉橋が写っており、その手前(上流)に万世橋、さらにその上流に昌平橋が写っています。ということは万世橋から神田川下流に向けての両岸の河岸が「柳原河岸」(総称)であり、万世橋の向こうの和泉橋との間、真ん中辺りの右手(南岸)に濃い杜(手前に2階建ての大きな建物)がありますが、それが柳森神社ということになる。河岸部分は高く護岸化されてはおらず、柳原通りからなだらかなスロープ状になっているようであり、そのスロープ状のところに柳森神社はあり、またいくつかの建物が建っています。現在はそのスロープ状のところが盛土され護岸工事が施されて、びっしりとビルが立ち並んでいます。左端に「上野駅」とあるのは間違いで、この辺りは御茶ノ水の湯島聖堂のあたりになるでしょう。この昌平橋から御茶ノ水へと至る川筋にも河岸があり、多くの荷船が繋留されているのがわかります。神田川沿い(和泉橋から湯島聖堂前にかけて)の河岸のようすがわかる貴重な写真となっています。もう1枚は、『ケンブリッジ大学秘蔵明治古写真』のP167下の写真。これは小石川の神田川とその右側の河岸を写したもので、撮影者は臼井秀三郎。明治15年(1882年)以前に撮影されたもので、水道橋あたりから小石川橋方向を撮影したもの。ということは、手前から右奥にかけて写る河岸は市兵衛河岸ということになり、写真の右側には東京砲兵工廠(現在は東京ドーム)があることになる。河岸に繋留されている荷船の上には、写真機を構えている臼井の方を見ている男たちがおり、そして河岸にはなぜか石や切石が多く積み上げられています。これを見ても河岸は、川端からスロープ状になっており荷下ろしや荷積みがし易いようになっていることがわかります。左側は現在JR総武線の水道橋駅があるところ。神田川を左下へと下っていけば、やがて御茶ノ水や昌平橋、万世橋に至ります。 . . . 本文を読む

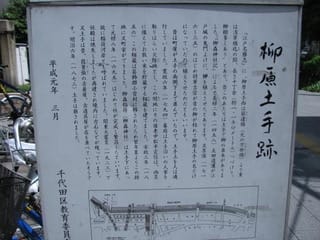

明治30年代の「神田柳原河岸通り」を描いた石版画がある。作者は山本松谷(茂三郎・1870~1965)。掲載されているのは『百年前の東京絵図』山本駿次郎(小学館文庫/小学館)のP102~103。山本松谷の『新撰東京名所図会』の絵は、明治東京の通りの賑わいや雑踏、そこを往き来する様々な職業や身分の人々や老若男女の姿を、愛情を込めて生き生きと描いている点でたいへん興味深いものですが、この「神田柳原河岸通り」の絵もその例に洩れない。解説には、「柳原河岸というのは、万世橋から浅草橋までの神田川南岸の総称で、今の神田佐久間河岸がその上流に当る」とあり、また、「江戸時代から、日本橋富沢町、芝日蔭町などと並んで、神田柳原土手は、古着屋が立ち並ぶ場所として有名であった。これらの古着屋は、店といっても仮小屋である」とあります。この絵が松谷によって描かれたのは明治33年(1900年)ですが、その頃にも古着屋が通り沿いに小屋掛けしていたことがわかります。しかしずらっと立ち並ぶというほどではない。いろいろな姿の人々が通りを行き交い、人力車も4台通りを走っているものの、この通りを行く人々はほとんどが和装で、洋服姿の人は一人もいない。人力車や電柱と電線がなければ、幕末の頃の風景を描いたといっても通るほど。しかしこの通りの風景は、人力車や電柱以外に、江戸時代とは決定的な違いがあります。それはこの通りが土手ではなくなっていること。江戸時代においては、この古着屋や古道具屋などのよしず掛けの小屋が並ぶ通りは、神田川沿いの柳の並木のある土手であり、その土手下(南側)に町屋があったのですが、その柳原土手は、明治6年(1873年)に浅草御門の撤去とともに崩されてしまったのです。したがってここに描かれた柳原通りは、現在の柳原通りのかつての姿ということになる。さて、この絵では柳原通りの南側に2階建て黒瓦の商店が軒を並べ、北側(画面右側)には、石塀で囲まれた柳森神社が描かれています(「柳原神社」とあるのは間違い)。右端上に石鳥居の上部がのぞいているから、描かれているのは柳森神社の西半分ということになる。古道具屋の小屋掛けが並んでいるのは柳森神社の石鳥居の西側ということになる。柳森神社は「柳森稲荷」「出世稲荷」として知られ、神社の杜の裏手(神田川沿い)の河岸は、したがって「稲荷河岸」とも言われていました。 . . . 本文を読む

私がまず歩いているコースは、『江戸城を歩く』黒田涼(祥伝社新書)の「江戸城を歩く7 大火で改造された江戸 両国橋からお茶の水」のコース。そのP104~105には、上には古地図、下には現在の地図が掲載されており、それを突き合わせ、実際に歩いてみることにより、幕末・明治の頃のこのあたりの江戸・東京の風景が少しずつ脳裡に描かれてきます。古写真や文献資料も、その作業には欠かせない。神田川に架かる柳橋周辺も、また浅草橋周辺も、もちろんのことながら現在の景観と幕末・明治の頃の景観とは大いに異なります。柳橋周辺については日下部金兵衛の柳橋の写真が大いに参考になりましたが、浅草橋周辺については、金兵衛の写真が載っていたのと同じ『写真で見る江戸東京』芳賀徹・岡部昌幸(新潮社)のP36~37に、「浅草見附」の古写真が掲載されています。この写真は、横山松三郎撮影・高橋由一着色の『旧江戸城写真帖』の一枚で、明治4年(1871年)に撮影されたもの。画面の右側に架かる橋が浅草橋で、写真左側上の建物が浅草御門(浅草橋門・浅草見附)。画面下を流れる川が神田川。神田川の両側には、おびただしい数の荷船が繋留されています。明治になっても、神田川の水運が非常に活発であったことを示しています。現在の景観とはまるで違います。この写真に写る浅草御門が撤去されて、東京で最初の石橋である「浅草橋」が架けられたのが明治6年(1873年)。写真に写る浅草橋は、それ以前の木製の橋。郡代屋敷は、この浅草御門を左の桝形へと入って右折したところ、写真に写る、黒い瓦屋根で白壁の大きな櫓の向こう側に、かつてあったことになります。写真に写る神田川の下流(手前)には柳橋があり、浅草橋を越えたその上流には、現在は左衛門橋が架かっています。 . . . 本文を読む

広重の描く『名所江戸百景』「両ごく回向院元柳橋」の風景を、私は最初「冬」だとしましたが、それは間違いで、実は4月頃の風景であることを知ったのは、原信田(はらしだ)実さんの『謎解き広重「江戸百」』(集英社新書ヴィジュアル版)という本。この本を改めて手にとってみると、その考証の詳しさに一驚します。この本のP99~P101の記述によれば、この絵では、梵天が櫓太鼓から突き出ていますが、これは安政4年(1857年)4月にあった回向院境内での出開帳を示すもの。この出開帳の時には、勧進相撲や生人形の見世物も出ています。この出開帳のメインは、上総国芝山の観音寺の十一面観音。出迎えには、吉原十人講や相撲取、山伏の大勢の行列など異色の集団が加わっており、彼ら一行は、千住宿→下谷→御成街道→筋違(すじかい)御門→須田町通り→駿河町→魚河岸→大伝馬町→横山町の通り→両国橋→回向院というコースをたどったという。この画面に描かれる隅田川の手前、右手へ進んだところに両国橋の東詰めがありましたが、このあたりは、大山参りに先立って行われる水垢離の場所(垢離場)でもありました。大山は6月27日が「山開き」で、山へ詣でる人々は、その前に垢離場へ行って禊(みそぎ)をしましたが、その場所の一つがこの両国橋東詰め。気のはやい江戸っ子は、「山開き」の27日に大山に到着するように、24、5日頃から江戸を出立したということですが、ということは、この両国橋東詰めの垢離場は、24日前後から川に入って身体のケガレを清める人たちの姿が見られたということになる。多くは、大工・鳶(とび)・左官などの職人衆であったようです。「もゝんじや」の宣伝チラシにも、また北斎の描く両国橋の絵にも、「大山石尊大権現」の文字がありましたが、このあたりは江戸っ子と大山信仰が深く結びついた地域でもあったのです。 . . . 本文を読む

隅田川は、昭和の初めに荒川放水路ができる前までは、秩父山系を源流とする荒川の本流でした。また隅田川はかつて武蔵国と下総国(しもうさのくに)を分ける境界線でもあって、その両国に架かる橋ということで「両国橋」と呼ばれました。天正18年(1590年)、関東に入府した家康は、生産力向上と水運、および洪水対策のために、武蔵国東部を流れている大河(利根川・渡良瀬川・荒川)の流路を整理する大工事を推進。この事業は文禄3年(1594年)に始まり、承応3年(1654年)に一先ず終了しました。その結果、江戸湾に注いでいた利根川は武蔵国東部の湿地帯の東を流れ、荒川は利根川から分離されて湿地帯の西側を流れるようになりました。利根川の途中は鬼怒川と結ばれ、東北地方からの船が房総半島を回らずに江戸に入ることが可能となりました。この荒川河口部に両国橋が架橋されたきっかけは、明暦3年(1657年)の江戸の大火(「明暦の大火」・「振袖火事」)。それまで隅田川には、江戸城防備のため、日光街道が隅田川を渡るところに千住大橋が架けられているだけでした。しかし「明暦の大火」の際に、橋がなかったために逃げ場所を失って死んだ人々が多数に及んだため、橋を架けることが決められ、出来上がったのが「両国橋」。といっても当初は「大橋」という名前であったらしい。この両国橋の江戸城側のたもとには、火除地として大きな広場が設けられ、それは「両国広小路」といわれ、芝居小屋や小店舗などが作られて江戸を代表する盛り場となりました。(以上『江戸城を歩く』の記述に拠る)。この隅田川およびそれに架かる両国橋を、柳橋を手前に、明治10年代に写した古写真がある。それが載っているのは、『写真で見る江戸東京』芳賀徹 岡部昌幸(新潮社)で、そのP78~79にその写真が掲載されています。撮影したのは日下部金兵衛。明治20年(1887年)に鉄橋化される柳橋がまだ木橋であることから、この写真はそれ以前に撮影されたもの。また柳橋は現在とほぼ同位置にあるけれども、両国橋は川上に50メートルほど移っている、とも記されています。写真に写る両国橋は、川上に移る以前の木製の橋ということになります。柳橋が架かっている川は神田川。その神田川が隅田川に注ぎ込むところには、多くの屋形舟が繋留されています。「百本杭」のところは、画面左端よりさらに左手の地点となるでしょう。 . . . 本文を読む

今回の取材旅行で携帯したのは、黒田涼さんの『江戸城を歩く』(祥伝社新書)。この本は、江戸城およびその周辺を巡る全部で12のコースを紹介するものであり、カラー写真、古地図、現在の地図を合わせ載せたもので、江戸城周辺を歩くにはたいへん参考になる本です。東京23区はかなり広く、また歴史も詰まっているので、ガイドブックの携行が欠かせない。しかし何事にも「先達」となる人はいるもので、さまざまな関心・視点からのガイドブックがたくさん出版されているわけですが、この本は江戸城巡りにポイントを置いたもので、何よりも著者が楽しみながらくまなく現地を歩き、詳細に調べているのがありがたい。リュックから時々取り出し、または左手に持って、その紹介されているコースをたどって私も歩いてみました。私の場合、興味・関心の対象は、江戸城(皇居)周辺の幕末から明治半ばにかけての景観の推移。中江兆民は、慶応3年(1867年)に留学先の長崎から江戸に出て、幕末維新期を江戸・東京で過ごしています。明治4年(1871年)11月に岩倉使節とともに海外派遣留学生の一員として横浜を出航していますから、幕末・維新期を江戸・東京で過ごしたのはおよそ4年ばかり(一時期京阪神で過ごしています)。そしてフランス留学から明治7年(1874年)に帰国してからは、麹町の番町に居を構えて自宅を家塾とし、明治15年(1882年)に居宅を青山南町(青山墓地の近く)に移すまで、番町で暮らしています。「仏学塾」は明治10年(1877年)に五番町二番地に移り、明治21年(1888年)に廃校となりましたが、兆民は明治20年(1887年)に「保安条例」で東京を追放されるまで「仏学塾」と関わっていたから、およそ13年間を番町を中心に生活していたことになる。この番町からは少し歩くと皇居の堀端に出ることができ、千鳥ヶ淵や半蔵堀を見渡すことができました。その内堀沿いの道を兆民は歩いているはずですが、兆民が眺めたであろう江戸城(皇居)近辺の景観は、幕末から明治半ばにかけてどのように変化していったのか、を探っていくことが、これからしばらくの取材旅行の大きなポイントになります。以下、その第1回目の取材旅行の報告です。 . . . 本文を読む

小山町立図書館は「道の駅おやま」の近くにあります。この図書館の前の道を小山駿河駅の方へ下っていけば、阿多野池を見ることができます。その図書館で、宝永の富士山大爆発の「砂降り」による三国山系の被害の状況を知ることができる資料を探してみたところ、『小山町史第九巻民俗編』に、「三国山系の森林」という記述がありました。それによると、三国山系の「県境の尾根」は、「土壌は未熟で火山礫(れき)が堆積したままの状態になっている」とあります。もちん「火山礫」とは、宝永の富士山大爆発によるものです。さらに「土壌(砂礫)の硬度はきわめて大きく、全体で固く締まった状態になっており、根は地中深く伸張することはできない」ともある。生えている木々は、ミズキ・ダケカンバ・カラマツ・ブナなどの落葉広葉樹。このあたりにブナの侵入した年代は、1820~1908年以前。ダケカンバやカラマツは1800年頃という。三国山系の南面麓一帯で、宝永噴火を生き延びた木として、中日向に樹齢400年のケヤキがあるといい、また小山町の巨木のいくつかは宝永噴火をくぐり抜けて生き延びていますが、それらは稀(まれ)であって、宝永噴火による火山灰堆積は、三国山系の森林や麓一帯の森林に大きな被害を与えたようです。宝永噴火以前の樹林は、厚い火山灰の堆積により、やがてほとんどが立ち枯れてしまい、その堆積した火山灰の上に新たにブナやダケカンバやカラマツ、またミズキなどが徐々に繁茂するようになったというのが実情であるらしい。三国山系の樹相も、宝永の大噴火以前と以後では大きく変化したことでしょう。永原慶ニさんの『富士山宝永大爆発』には次のような記述があります。「降砂は耕地・道路・水路・山野といわず至るところを埋めてしまったから、農村の生産・生活基盤を完全かつ長期的に破壊しつくしたことになる。…山野の植生が失われたため、その恢復がないうちは薪炭用の雑木、肥料・秣(まぐさ)用の草の採取も不可能となった。」三国山系の雑木林は、薪や炭を村人たちに供給するものであったのですが、その薪や炭を手に入れることが困難になったということです。また秣(まぐさ)としての草の採取も不可能になったため、運搬や農耕用、荷稼ぎ用として飼われていた馬に与える餌がなくなり、それらの馬を売り払うか、または餓死に至らせないためにやむなく殺害するということもあったかと思われます。 . . . 本文を読む

さて、慶応3年(1867年)の秋に写したものと思われるベアトの須走村の写真ですが、この写真は御師の宿である「大申学」(現在でも旅館を営業しています)の前の、鎌倉街道(足柄道)の路上から撮影されています。通りの突き当たりに見える森は、須走浅間神社の杜であり、街道はその鳥居前で左折し、まもなく右折。須走浅間神社の杜の東横に沿って籠坂峠へと向かっていくのですが、その須走浅間神社の東横から「須走口登山道」が富士山頂に向かって延びており、その入口付近もベアトは撮影しています。須走から富士山を見ると、その左側の稜線の上の方に出っ張りがありますが、それが宝永山。その出っ張りのやや右あたりが、宝永4年(1707年)に大爆発を起こし、膨大な量のテフラを噴き上げ、そのテフラは折からの偏西風に乗って、富士山の東側の広範な地域に降り積もったのです。それを「砂降り」と人々は言いました。今から約300年ほど前のこと。爆発地点から東へもっとも近かった須走村は、テフラの直撃を受け、全民家は焼け潰れました。堆積したテフラは3mに及びました。厚いテフラに埋没してしまったわけで、したがってベアトが写している須走村は、その埋没した村の上に新たに造られたものでした。ベアトが銀板写真機を構えて立っている通りも、その両側の家並みも、その堆積した火山灰の上にあるわけですが、それは現在の須走も同様です。地下3mほど掘れば、そこからはかつての須走村の遺物が出てくるはずです。では、その須走村や足柄道の北側に、東西に延びる山稜、すなわち三国山系の尾根筋はどうであったか。永原慶ニさんの『富士山宝永大爆発』のP23には、「富士宝永テフラの等層厚線図」が掲載されていますが、それを見てみると、三国山の尾根筋や斜面には、64~256cmほどの火山灰が降り積もったようです。多いところでは2m前後、少ないところでも1m前後は堆積したと思われる。私がその明神峠近くから尾根伝いに登った三国山の頂きには、2m以上のテフラが堆積したことでしょう。場合によっては灼熱弾によって樹林が焼けたかも知れない。南側斜面は、火山灰を載せた偏西風がぶつかるところであり、やはり相当な量のテフラが一面にくまなく降り積もったことでしょう。その黒褐色のテフラに一面厚く覆われて、では山に一面繁茂していたはずの樹林はいったいどうなったのか。 . . . 本文を読む

幕末にフェリーチェ・ベアトにより写された須走村の写真があります。1枚は、『F.ベアト幕末日本写真集』のP91上の写真。1枚は、『F.ベアト写真集2』のP13下の写真。さらにもう1枚は、『冨嶽写真 写された幕末・明治の富士山』のP22の写真(上は彩色写真で下は無彩色)。そして前の2枚は、この『冨嶽写真』のp21の上下に掲載されています。P22の写真も含めて、これらはベアトが撮影したものと見て間違いはない。ほぼ構図が同じであり、富士山の雪の形も同じであり、写っている人物にも同じ人がいるからです。影の差し方も同様であり、同じ日のほぼ同時刻に撮影されたものと思われる。『冨嶽写真』では、撮影された年は「慶応3年」(1867年)となっていますが、どういう根拠に基づくものであるのかはわからない。「慶応3年」であるとして、では季節はいつか。富士山が雪を被っていること、人々がやや厚着をしていることから、私は秋ではないか(10月頃)と推測しています。須走付近でベアトはもう2枚、富士山の写真を撮影しています。それは『F.ベアト写真集2』のP41上下の写真(上の写真は『冨嶽写真』P25の写真と同じ)。このP41上の写真は、須走口登山道の入口付近(須走浅間神社の杜の東横)からの富士山を写したもので、やはり同時期に撮影されたもの。ベアトは同時期に上吉田から見た富士山(『F.ベアト幕末日本写真集』のP90、P91下)および上暮地の桂川沿いからの富士山(『冨嶽写真P15』)も撮影していますから、「慶応3年」が正しいとすると、ベアトは慶応3年の秋に、おそらく箱根→乙女峠→御殿場→須走→籠坂峠→上吉田→上暮地というルートで写真撮影旅行をしていたことになります。残された写真からみると、ベアトのこの写真撮影旅行のテーマは富士山でした。富士山をさまざまな地点からベアトは撮影しようとしたのです。この旅行は同年夏のポルスブルックの富士登山旅行に同行したそれとは別のもの。「慶応3年」の秋だとすると、ポルスブルックの富士登山旅行に同行して、その後、ふたたびベアトは富士山を撮影するために箱根~須走~上吉田を歩いたことになりますが、それがなぜ可能であったのかはよくわからない。ポルスブルックと同行した時は、ポルスブルックがオランダ公使であっただけに、外交特権もあり遊歩区域外の国内旅行免状は手に入れやすかったのですが…。 . . . 本文を読む