1日 東京国立近代美術館 上村松園展 へ

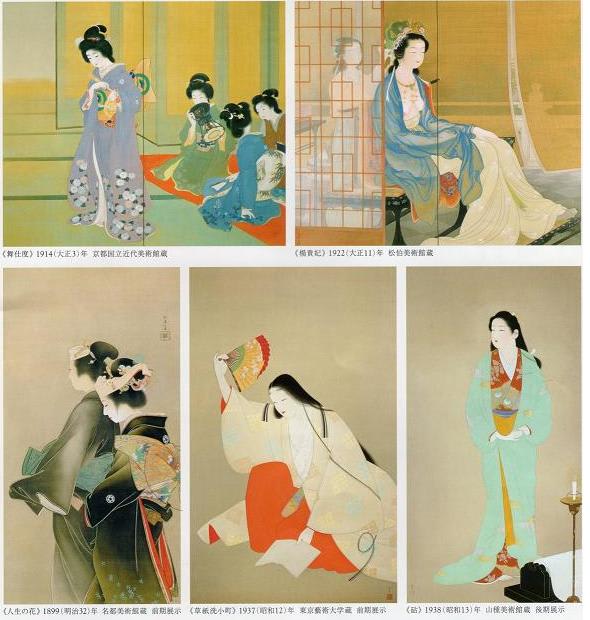

(画像 パンフレットより)

さすがの人気、 空いたところより垣間みる。 素養なしの浅い鑑賞をメモにします。 珠玉の作品を目のまえにとてもしあわせだ。 奥ゆかしい気品高い作品は、 試行錯誤の下絵やすさまじいデッサンから生まれた。 こめられた思いが伝わってくる。 女性のしぐさも香るような、立居振舞いにきっぱりとした爽やかさがあった。 凛としている。 男の画家が捉える美人画とはちょっとちがう。

下段右端 「砧」

下段右端 「砧」

能や古典に学び古典を超えた… 資料をあたり、模写をつづけ、つよい精神力で描いた。 想いはうちに秘めて。 京にのぼった夫のもとへとどける砧の音。 松園は

地熱のごとき女の愛情を、一本の砧にたくしてタンタンタンと都に響けとそれを擣つところ、 そこに尊い日本女性の優しい姿を見ることが出来るのではないでしょうか…

「砧」の絵は、いま正に座を起って、夕霧がしつらえてくれた砧の座へ着こうとする、 妻の端麗な姿をとらえたもの (青眉抄)

画面にただよう詩情。 織って染めあげた布を台にのせ、横槌でコツコツと叩いてやわらかくした。 衣を打つ。 実際、 砧の音を聞いたことはないが想像はできる。 夜寒の侘びしさの感じ きせつの細やかな情感を いままで文学や歌のなかに少しずつみてきた。

砧を打つ音が静かな夜空に響くのは、よほど人々の感傷を誘ったものらしく…

声澄みて北斗に響く砧かな 芭蕉

み吉野の山の秋風小夜ふけて故郷寒く衣うつなり 参議雅経

(金田一晴彦)

などもある。

砧は 遠くへ思いをはせるような眼ざしでたつ女性像、 ひとり寂しさを抱える両手、 だいじなポーズ。 砧の音は小さくこだまして、 蝋燭の火が震え、 こころも揺らぐ。

人物は描くひとにかならず似る、 画家自身も 凛として優美

真 善 美の極致に達した美人画 に反映しているのだと思う。

-☆-

魅かれる作品はまだまだある

晩秋 1943(昭和18年) 夕暮 1941(昭和16年)

絵葉書から

膝をついて障子の切り貼りをする女性、 なつかしい光景だ。 見えないところも見えるように。 やわらかな着物の裾は踵や、つま先などふっくらと包むように隠している。 私には上体とのバランスも難しいところ。 髷をかざる鹿の子絞りや笄コウガイ、簪のサンゴ玉、 鼈甲の櫛

上唇には薄紅く 下唇を濃く玉虫色にしたところに 何とも言えない床しい風情がある… (松園)

口元の紅の微妙なちがい、かすかな色が響きあう。 袖口のさらに淡い杏色も群青に対比している。 こころにくい彩色に溜息が出た。

さまざまな髪型 割れ葱 鴛鴦オシドリ ふくら雀…・・

など、 きりがないので この辺まで

詳しくはこちら