山手幹線熊野工区事業概要への意見書

(パブリックコメント)

世話人 藤井隆幸

<意見の主題>

山手幹線熊野工区は2車線供用とすべき

<意見の概要>

山手幹線熊野工区拡幅は既に都市計画決定済みで、多くの沿道住民(法人)等は、拡幅予定地からセットバックして、その住居・設備を建設しているところです。従って、拡幅そのものに関しては、安易な賛否の意見はしないものです。あくまでも、沿道住民・地権者の意見を良く聞き、その意見に行政は真摯に耳を傾けられるよう希望するところです。

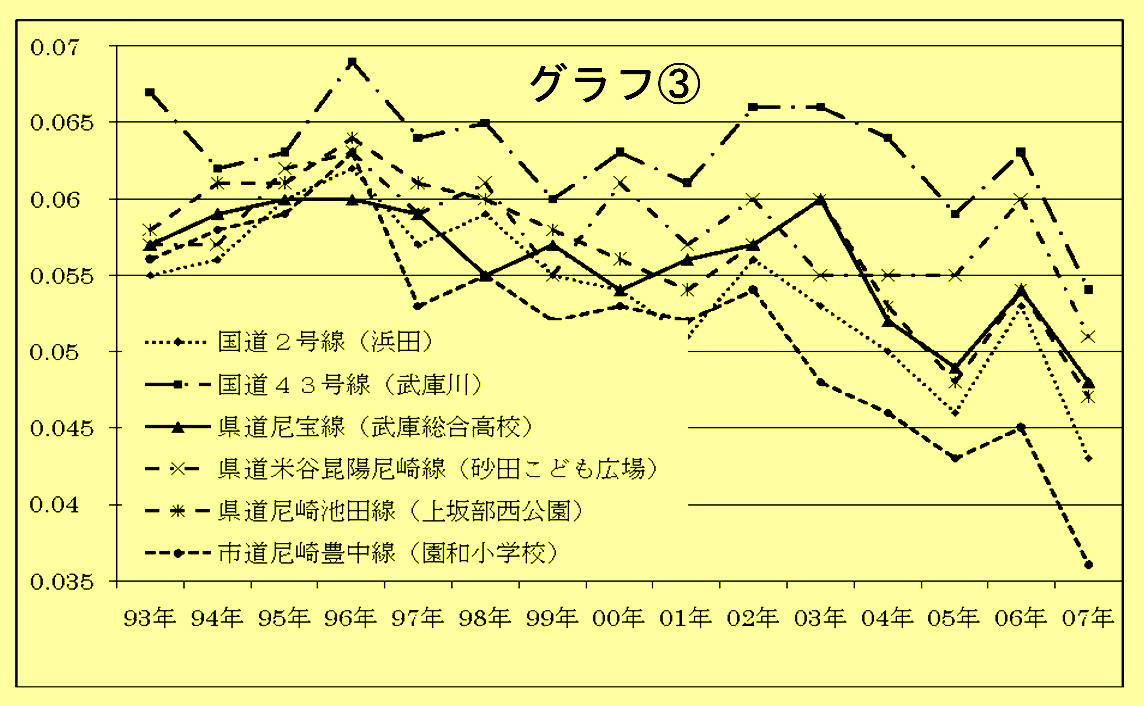

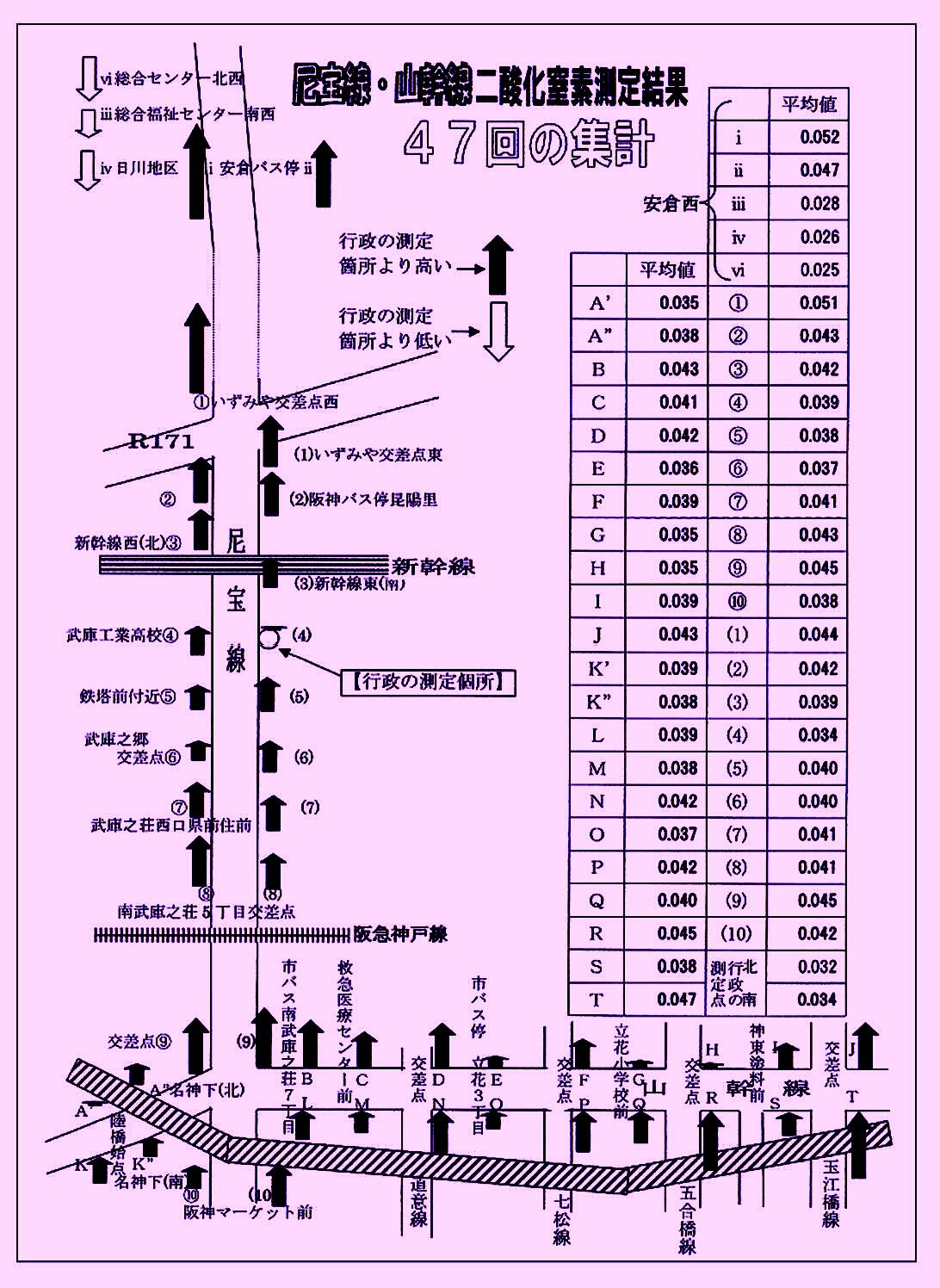

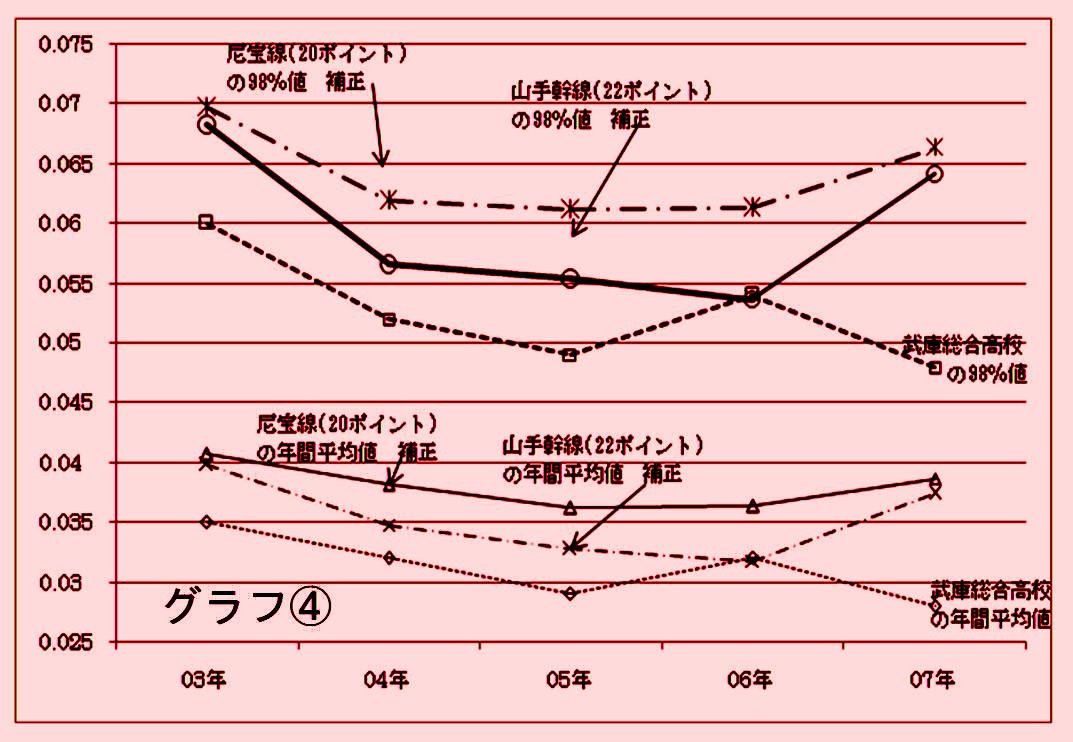

近年に供用開始された芦屋市の全市と、同時期に供用された西宮市大谷工区・寿工区、それに熊野工区から東の尼崎市境までは、環境的配慮から2車線供用している実態があります。拡幅に関しては地元住民との話し合いに拠らなければならないものの、4車線にしなければならない理由がありません。

近年供用された山手幹線の沿道住民の意見も尊重し、熊野工区も2車線の供用にすべきです。特に、武庫川架橋拡幅事業に際しては、沿道住民に多大な負担を与えたことも想起し、その際の話し合いの内容を反故にすることなく、現状の2車線の供用を求めるものです。

<都市計画の経緯>

山手幹線の都市計画決定は、昭和21年です。敗戦後、日本が本来の施政権を回復したのは、ご存知の通り昭和26年のことです。アメリカ軍を中心とするGHQの指令の下に、日本全国を自動車対応型の社会にすべく、それまで鉄道中心に進められた日本の交通体系が変更になりました。その良し悪しは論じないまでも、歩行者中心に出来上がった日本の道を、急速に自動車中心に変更させた弊害は、今日まで尾を引いているところです。戦前の都市計画法により、GHQが考えた道路計画を、今日の日本で粛々と履行すべき理由は、全くないといえるでしょう。

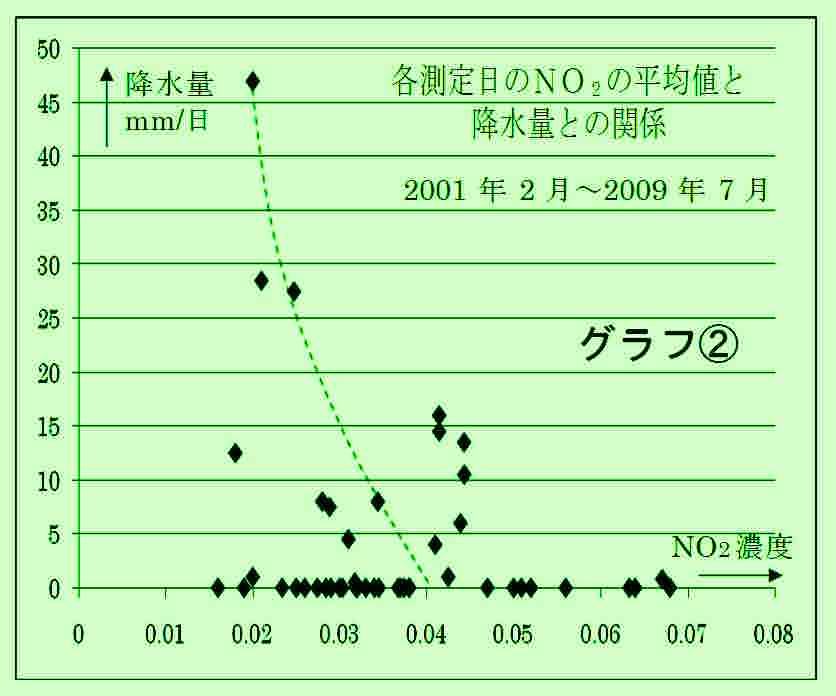

また、アメリカ発の世界同時不況で、自動車生産のバブルが現実のものとなり、現代社会に課題を突きつけています。国土交通省でさえ、全国的に交通量が減少していることを認めています。戦後一貫して右肩上がりで推移していた自動車の保有台数も、ここへ来て減少に転じました。環境の観点からも二酸化炭素の削減に、自動車交通量を如何に削減すべきかと言う課題を、現代社会に問いかけています。

古の計画と旧態依然の考えの上に立った、道路計画を維持すべき時代は終わりました。山手幹線の熊野工区の事業に当たっては、過去の施策に拘り、未来志向を失った計画にすべきではありません。

<概要書の問題点>

① 2車線と4車線の交通容量の錯誤

交通量が増大すると、車線を増やせば解消すると言うのは、自動車交通工学からは誤りであると指摘しなければなりません。そもそも行政の土木関係者は、道路造りのプロであっても交通工学には素人と言うのが現実です。

単純に車線を増やせば交通容量を増やすことになると言うのは、現実には当てはまりません。道路の端から端まで単純な構造であって、総ての自動車が端から端まで通過すると言うのは、現実にはありえません。道路は坂があったりトンネルがあったりして、車速が落ちる部分があります。何より、一般道では交差点と言う、ボトルネックが当然あるわけです。車線が増えても、交差点の改良(右左折レーン又は溜り)がなければ、中間地点の車線増加は意味がありません。

熊野工区に関する渋滞は、例外を除いて西端の中津浜線との交差点のみです。ここの右折車が停滞することによる車線減少が、最大の渋滞原因です。幅員を22mに拡幅するならば、2車線のままで、この交差点の右折・左折レーンを充分に取るだけで、4車線を想定した交通容量は充分に処理できると言うのが現実です。

従って、4車線を確保しなければならないような理由は、皆無と言うのが自動車交通工学の立場です。

② 2車線にすると安全度は高まる

22mの幅員で無理に4車線にすると、車線幅は道路構造令の四種一級道路としての3.25mを確保できません。例外的措置として、車線幅を3mにしなければならず、対向車同士の正面衝突の危険性が高まります。

2車線にすれば中央分離帯を設置でき、安全度は極端に増加します。また、路側帯(歩道と車線端の間)も2mは確保でき、緊急時の停車も余裕を持って可能となります。無理な4車線化では、路側帯は0.5mしかなく、原動機付自転車などが追い越される際の、逃げ場もないという状態です。

交差点の改良だけで、交通容量は確保できるわけですから、4車線の必要性の論拠もありません。

③ 山手幹線の交通容量を増やすことは渋滞の原因

土木行政は道路建設の際に、『渋滞緩和』を言いますが、これは素人のうたい文句で既に論破されているものです。事実、これまで汲々として道路建設に血道をあげてきた道路行政でしたが、道路ができるたびに渋滞が増えたのは歴史的事実です。道路容量の何倍もの自動車の保有台数がある以上、潜在交通需要の0.1%が喚起されると、たちまち渋滞は何倍にもなります。

事実、山手幹線の武庫川架橋後に、JR甲子園口駅周辺の交通量が増えて、混雑がひどくなったと言うのが地元住民の感覚です。物事は思惑からの言い訳よりも、科学的根拠により議論すべきでしょう。

熊野工区の拡幅事業そのものに反論するものではないのですが、交差点改良に資することは間違いなく、2車線供用にしたにしても交通容量を増やします。懸念されるのは、山手幹線と交差する中津浜線の、その先の国道2号線との交差点は、今でも渋滞のメッカです。ここの渋滞が増幅するのは確実です。武庫川架橋後に、武庫川右岸線の国道2号線との交差点の渋滞が、より多くなったことで証明済みといえるでしょう。

幸か不幸か、投機でガソリンが高騰し、不況の影響で交通量そのものが相当減少する昨今、渋滞が緩和されているのは皮肉でしょう。

④ 震災復興事業という問題

山手幹線は震災復興事業で行なわれました。そもそも山手幹線事業は阪神淡路大震災前からの計画です。何故、震災復興事業といわれるのかの原因を見ておく必要があります。当時の村山内閣は総額14兆円の『復興予算』を計上しました。この14兆円の分捕り合戦が各省庁間で繰り広げられたのは、政界の常識でしょう。特に国土交通省は、その先頭に立っていました。

しかしながら、東京の机上では震災現地の実情とかけ離れていたのは、被災住民として思い知った現実です。国道2号線以南の西宮市の復興は、被害の大きさもありましたが、以北のそれに大きく差ができました。幹線道路沿いは、震災復興が遅れたと言う事実は、忘れ去ることはできません。

幹線道路が複数あれば、復興に役に立つと言うのは、東京の机上の論理に過ぎません。支援物資の輸送と言いながら、復興道路の国道43号線にひしめいた多くのトラックは、産業活動に過ぎませんでした。被災地にあって、産業だけの復興は目覚しいものがありましたが、住民生活は15年を経過する今も、復興したとはいえないのが現実ではないでしょうか。

何より長田区の大火は多くの人命を奪いました。生きて焼き殺された人の無念を、道路行政は知っているのでしょうか。長田港と大火の一番遠いところでも、2㎞しかありませんでした。その間に水が送水できなかったのです。被災していない北部の西区・垂水区・須磨区・北区の住民が、神戸中心地をマイカーで目指したのです。そのマイカーに、消防車のホースはことごとく踏みちぎられました。

マイカーを責めるつもりはありません。それらの地域と神戸中心部を結ぶ、自動車専用道路が震災直後に閉鎖されているとは、殆どの運転手は知りませんでした。その圧倒的多数のマイカーが長田区に乱入したと言うのが事実です。

一方、長田区で発生した火災件数と、ほぼ同じ件数の火災が西宮市でも発生していました。しかし、西宮市では1件も大火にならなかったのです。それは消防活動を阻害するマイカーの走行が殆どなかったことに由来します。西宮市の南は海です。西の激震地からはマイカーの来よう筈もありません。北からの交通は、西宮北有料道路のトンネル崩落で、これまた皆無でした。東からの交通も、国道171号線の阪急電車今津北線の誇道橋の崩壊でストップしていました。国道2号線以南の自動車交通の混乱はありましたが、以北は震災直後から、いつもの交通が激減した状態が相当の間続きました。

幹線道路があったために長田区は悲惨な目に遭いました。一方、西宮市では幹線道路がストップしたために、大火を免れました。東京の机上の空論により、間違った言動は仕方がないかもしれません。が、被災地の現地が、幹線道路を『復興道路』『防災道路』と称するのは、犠牲者に対する冒瀆と言うしかないでしょう。

⑤ その他

全国の道路建設に反対する住民運動に関わって、道路ができる前と、その後を経験してきました。今回の熊野工区は既にある道路の拡幅ですから、言うほどでもないのかもしれません。幹線道路ができると街は分断されて、コミュニティーが崩れてきます。そのことにより、犯罪が増加すると言うのは顕著な現実です。

山手幹線架橋・拡幅の現場でも、新聞報道で空き巣が増えたことがわかりました。現代社会では犯罪と自動車は高度にリンクします。また、武庫川を渡れば警察行政も変わり、犯罪者に有利と思わせるのかもしれません。

道路ができることによるメリットを連ねますが、それも事実ではないことを説明しました。反対にデメリットは全く斟酌しないと言う、際立った不正義があります。市民に公平な行政として、メリット・デメリットを正確に開示して欲しいものです。

<まとめ>

以上の論拠から、山手幹線の拡幅事業に関して、地元住民の意見を充分に聞き、その意見を最大限に尊重すること。地元のことは、地元住民が一番良く知っているものです。そして、拡幅が地元の総意であるならば、2車線供用にすべきです。その際も、地元住民の意向を反映させたものにすること。

芦屋では歩道を広く整備することによって、自転車の暴走が問題視される局面もあるようです。また、将来交通を予測して、信号機の必要な交差点や横断歩道の必要性は、是非、地元の意見を聞いて欲しいものです。

また、現在2車線供用している沿道住民の意見も、無視することの無いよう、強く要請するものです。道路は全線に影響のあるものです。説明会も計画ありきではなく、変更の可能性を担保して、充分に行なうことを求めます。