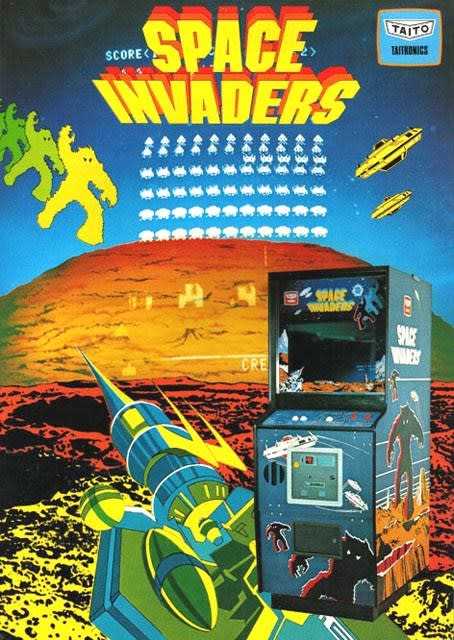

タイトーの「スペースインベーダー」ブームが始まったのは1978年の事です。しかしそれもさほど長くは続かず、1979年の夏ころには陰りが見え始めます。ビデオゲームというもの(当時は「テレビゲーム」と呼ぶのが一般的だったが)が一般に広く認知された今となっては、「ポストインベーダー」は社会一般の興味となりました。そしてこの時、世間の耳目を最も集めたタイトルは、「与作」であったように思います。

「与作」は、もともと1978年に北島三郎さんが歌い、ジャンルは違えどスペースインベーダーに匹敵する大ブームとなった歌謡曲でした。ゲームメーカーはこの人気に目をつけ、便乗しようと考えたのでしょう。実際、当時のTVの取材番組でも、「与作」が期待を担うタイトルとして紹介されたこともあります(関連記事:それはポンから始まったのだけれども(5) ポストスペースインベーダーの頃)。

しかし、「与作」人気に目を付けたメーカーはいくつもあり、「与作」を名乗るビデオゲームは複数作られました。その「与作」には全く奇妙なストーリーがあります。業界誌「コインジャーナル」1979年6月号の編集後記に、こんな一文があります。

「▼ポストインベーダーをめざして各社とも10月のAMショーに向けて新機種開発に余念がないことと思われるが今、静かに、また、時には熱っぽく語りつがれているマシンがある。その名も『与作』。ところがこのヨサクゲーム、誰も見たことがないというから業界七不思議の一ツ ▼福岡で見たとか高松で見たとか言われるが問い詰めれば謎に包まれたままだ。噂話に尾ヒレがついて、遊び方もインベーダーの変形だの、木こりが木を切るだのとかまびすしい論議の割に実態がつかめぬのだ(後略)」

コインジャーナル1979年6月号の編集後記。「与作」を幻のように述べている。

ところが、コインジャーナル誌はその翌月号に、「遂に見つけた 『与作』ゲーム」という続報を掲載しました。しかもタイトルの冒頭には「大々スクープ」とまで銘打っています。

コインジャーナル1979年7月号の与作に関する続報。3本の木が表示されているゲーム画面が紹介されている。

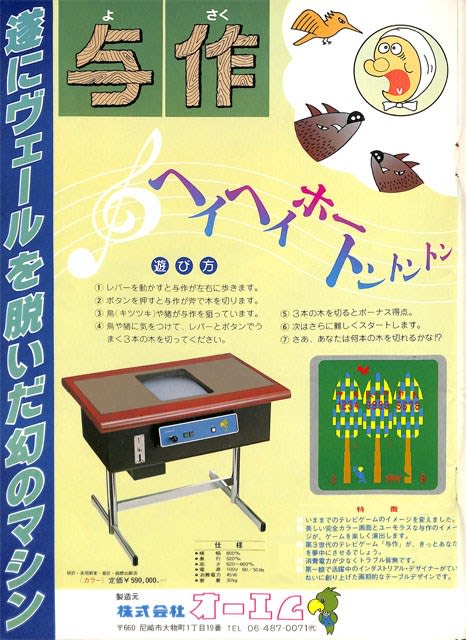

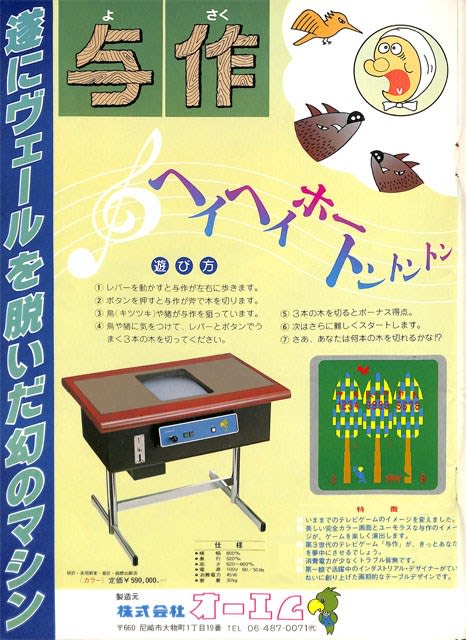

この記事によれば、その正体は(株)オーエムが開発したもので、4月末から東京、大阪を中心にロケテストを実施しており、本格的な生産は8月から、月産二千台を目標にしているとのことです。さっそく資料を探してみたところ、コインジャーナルの更に翌月号(8月号)にその広告を発見しました。

オーエムの「与作」の広告。コインジャーナル1979年8月号に掲載。「ついにヴェールを脱いだ幻のマシン」と謳っているのは、以前のコインジャーナルでの取り上げられ方を意識しているのかもしれない。

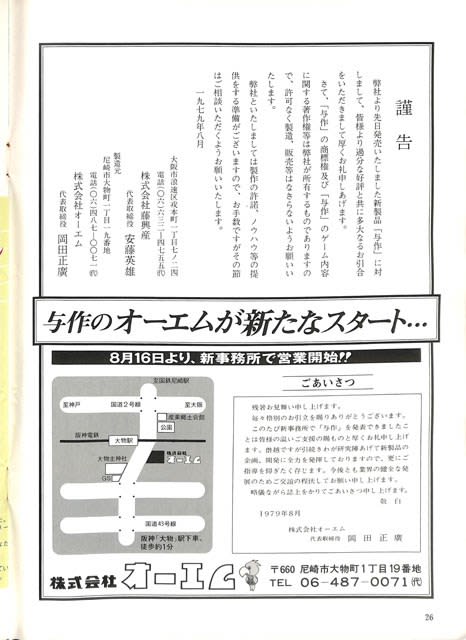

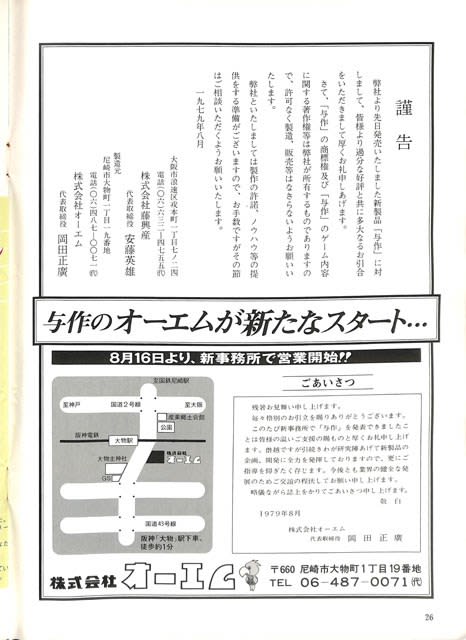

オーエムはさらに、コピーが当たり前だったこの時代、同業他社を牽制する広告も同時に掲載しています。

権利を主張する社告。なぜか「株式会社藤興産」が筆頭に挙がっているが、オーエムが製造元という事になっている。

だがしかし。コインジャーナルの同じ号に、「株式会社ウイング」が、「幻のテレビゲーム与作とドン平ウイングより登場」と称して、「与作とドン平」を発売する広告を打っています。そのコピーには、「かねてテストロケーションでご好評をいただきました【与作とドン平】を、下記の日程で一般販売いたすことになりました。この【与作とドン平】は、ポストインベーダー・マーケットを考慮し、インベーダーで高度なテクニックをマスターした人にも初心者にも、満足していただけるように「高度なゲーム内容プラス、コミックな絵と音」に構成いたしました(後略)」と謳っており、まるでコインジャーナル誌が言っていたのは実はこの「与作とドン平」のことであると主張しているかのようにも見えます。

ウイングによる与作とドン平の広告。コインジャーナル1979年8月号に掲載。「イタズラカラスを撃て!!」とあるように、オーエムの与作とは異なるゲーム性のようだ。

さらにさらに。この1979年8月号には、「株式会社西日本販売」による、前述2機種とはまた異なる内容と思われる「与作」の広告も掲載されています。

第3の「与作」の広告。「コントロールレバーで与作が上下・左右と歩きます」とあり、オーエムの与作とは異なるゲームであることが伺われる。

この西日本販売が扱う「与作」については、コインジャーナル1979年10月号に続報があり、大、中、小9本の木を切るゲームであると説明されています。

西日本販売の与作の説明。どんなゲーム画面なのかわからない。

西日本販売の「与作」はどんなゲーム画面なのかがわかりませんが、ワタシはこのゲームを渋谷のセンター街で一度だけ遊んだ覚えがあります。しかし操作の方法がまるで分らず、インストラクションには「ボタンを押して木を切れ、コツは第六勘に頼れ」というような趣旨の事が書かれており、結局1回か2回、偶然斧をふるうことができただけで、まるでゲームになりませんでした。

もう一つ付け加えると、ウィキペディアによれば、新日本企画(後のSNK)も「与作」というタイトルのビデオゲームを出したことになっています。また、セガも「与作」をリリースした記録があるとも記述されていますが、ワタシはこれらを把握しておりません。いずれにしろ、業界がどれだけ「与作」の名に依存しようとしていたか、そして「与作」という歌がいかに日本国民に浸透していたかがうかがいしれます。

しかし、ビッグネーム「与作」に便乗したゲームは数々出たにもかかわらず、ヒットしたと言えるものはただの一つもありませんでした。結局、ポストインベーダーとして実際に業界に貢献したと言えるのは、これら複数の「ヨサクゲーム」が乱発されていたころと同時期に出てきたナムコの「ギャラクシアン」でした。まだビデオゲームプレイヤーの意識はそれほどマニアックではなかった時代だったはずですが、名前に騙されるプレイヤーは多くは無かったようです。

「与作」は、もともと1978年に北島三郎さんが歌い、ジャンルは違えどスペースインベーダーに匹敵する大ブームとなった歌謡曲でした。ゲームメーカーはこの人気に目をつけ、便乗しようと考えたのでしょう。実際、当時のTVの取材番組でも、「与作」が期待を担うタイトルとして紹介されたこともあります(関連記事:それはポンから始まったのだけれども(5) ポストスペースインベーダーの頃)。

しかし、「与作」人気に目を付けたメーカーはいくつもあり、「与作」を名乗るビデオゲームは複数作られました。その「与作」には全く奇妙なストーリーがあります。業界誌「コインジャーナル」1979年6月号の編集後記に、こんな一文があります。

「▼ポストインベーダーをめざして各社とも10月のAMショーに向けて新機種開発に余念がないことと思われるが今、静かに、また、時には熱っぽく語りつがれているマシンがある。その名も『与作』。ところがこのヨサクゲーム、誰も見たことがないというから業界七不思議の一ツ ▼福岡で見たとか高松で見たとか言われるが問い詰めれば謎に包まれたままだ。噂話に尾ヒレがついて、遊び方もインベーダーの変形だの、木こりが木を切るだのとかまびすしい論議の割に実態がつかめぬのだ(後略)」

コインジャーナル1979年6月号の編集後記。「与作」を幻のように述べている。

ところが、コインジャーナル誌はその翌月号に、「遂に見つけた 『与作』ゲーム」という続報を掲載しました。しかもタイトルの冒頭には「大々スクープ」とまで銘打っています。

コインジャーナル1979年7月号の与作に関する続報。3本の木が表示されているゲーム画面が紹介されている。

この記事によれば、その正体は(株)オーエムが開発したもので、4月末から東京、大阪を中心にロケテストを実施しており、本格的な生産は8月から、月産二千台を目標にしているとのことです。さっそく資料を探してみたところ、コインジャーナルの更に翌月号(8月号)にその広告を発見しました。

オーエムの「与作」の広告。コインジャーナル1979年8月号に掲載。「ついにヴェールを脱いだ幻のマシン」と謳っているのは、以前のコインジャーナルでの取り上げられ方を意識しているのかもしれない。

オーエムはさらに、コピーが当たり前だったこの時代、同業他社を牽制する広告も同時に掲載しています。

権利を主張する社告。なぜか「株式会社藤興産」が筆頭に挙がっているが、オーエムが製造元という事になっている。

だがしかし。コインジャーナルの同じ号に、「株式会社ウイング」が、「幻のテレビゲーム与作とドン平ウイングより登場」と称して、「与作とドン平」を発売する広告を打っています。そのコピーには、「かねてテストロケーションでご好評をいただきました【与作とドン平】を、下記の日程で一般販売いたすことになりました。この【与作とドン平】は、ポストインベーダー・マーケットを考慮し、インベーダーで高度なテクニックをマスターした人にも初心者にも、満足していただけるように「高度なゲーム内容プラス、コミックな絵と音」に構成いたしました(後略)」と謳っており、まるでコインジャーナル誌が言っていたのは実はこの「与作とドン平」のことであると主張しているかのようにも見えます。

ウイングによる与作とドン平の広告。コインジャーナル1979年8月号に掲載。「イタズラカラスを撃て!!」とあるように、オーエムの与作とは異なるゲーム性のようだ。

さらにさらに。この1979年8月号には、「株式会社西日本販売」による、前述2機種とはまた異なる内容と思われる「与作」の広告も掲載されています。

第3の「与作」の広告。「コントロールレバーで与作が上下・左右と歩きます」とあり、オーエムの与作とは異なるゲームであることが伺われる。

この西日本販売が扱う「与作」については、コインジャーナル1979年10月号に続報があり、大、中、小9本の木を切るゲームであると説明されています。

西日本販売の与作の説明。どんなゲーム画面なのかわからない。

西日本販売の「与作」はどんなゲーム画面なのかがわかりませんが、ワタシはこのゲームを渋谷のセンター街で一度だけ遊んだ覚えがあります。しかし操作の方法がまるで分らず、インストラクションには「ボタンを押して木を切れ、コツは第六勘に頼れ」というような趣旨の事が書かれており、結局1回か2回、偶然斧をふるうことができただけで、まるでゲームになりませんでした。

もう一つ付け加えると、ウィキペディアによれば、新日本企画(後のSNK)も「与作」というタイトルのビデオゲームを出したことになっています。また、セガも「与作」をリリースした記録があるとも記述されていますが、ワタシはこれらを把握しておりません。いずれにしろ、業界がどれだけ「与作」の名に依存しようとしていたか、そして「与作」という歌がいかに日本国民に浸透していたかがうかがいしれます。

しかし、ビッグネーム「与作」に便乗したゲームは数々出たにもかかわらず、ヒットしたと言えるものはただの一つもありませんでした。結局、ポストインベーダーとして実際に業界に貢献したと言えるのは、これら複数の「ヨサクゲーム」が乱発されていたころと同時期に出てきたナムコの「ギャラクシアン」でした。まだビデオゲームプレイヤーの意識はそれほどマニアックではなかった時代だったはずですが、名前に騙されるプレイヤーは多くは無かったようです。