前回の記事から若干前後しますが、1976年に発売された「BREAK OUT」(ATARI・1976)(フライヤーはこちら)は、PONGを凌ぐ大ヒットとなりました。熱中してやり込む中毒者が発生する、初めてのビデオゲームと言えるかもしれません。多くのコピー品が生まれたためか、日本ではオリジナルのタイトルで呼ばれるよりも、「ブロック崩し」と呼ばれるのが一般的でした。

BREAK OUTも、PONGのような「パドル&ボール」のゲームではありましたが、従来のこの種のゲームがたいてい2人で対戦するものだったのに対し、一人でも遊べるゲームだったことと、何層にも並ぶブロックの後方のスペースにボールを打ち込むと、勝手に大量のブロックを消してくれるという爽快感があり、またゲームの進行に従ってボールのスピードが増し、パドルはボールと同じくらいの大きさにまで縮小するので、スピード感とスキルアップが感じられるゲームだったことが、ヒットの要因だったのだろうと思います。

1977年頃になると、ブロック崩しのバリエーションである「CIRCUS」(Exidy・1977)が流行りました。ボールの代わりの人間を、パドルの代わりであるシーソーの空いている方で受けることでシーソーのもう片方にいる人間をジャンプさせ、上空で横3列に並んで互い違いに左右に移動する風船を割るというコミカルな世界観は秀逸で、これも多数のメーカーがコピーし、一般には「風船割りゲーム」と呼ばれてヒットしました。

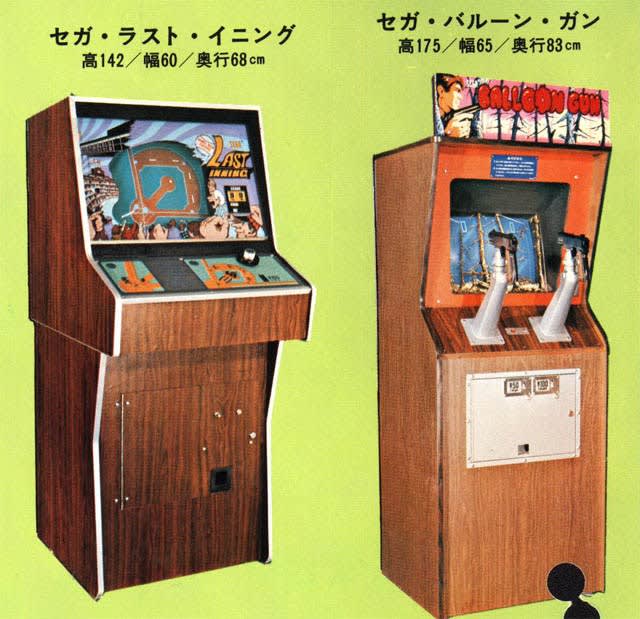

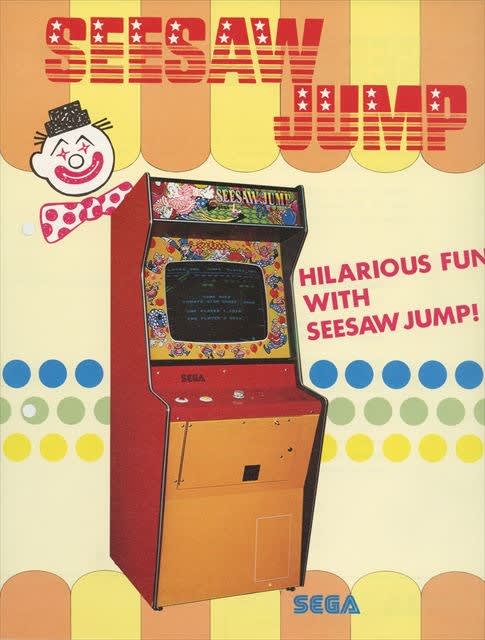

数ある風船割りゲームのコピー品の一つ、セガの「SEESAW JUMP」(1977-8?)のフライヤーと画面部分の拡大。

風船割りゲームは、ゲームスタート時と、横一列の風船を全て割った時、それに人間を受け損なって死ぬ時にメロディが流れました。ワタシの記憶では、これ以前のビデオゲームでメロディが流れるビデオゲームが思い浮かばず、もしかするとこれが初のゲームミュージックを搭載したゲームではないかと考えています。これ以前のゲームでメロディが流れるビデオゲームをご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひともご教示ください。

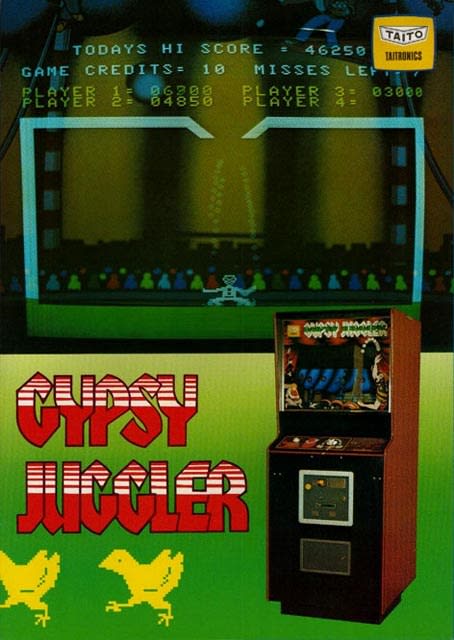

PONG以降、スペースインベーダー以前のビデオゲームで、ブームになったと言って良いのは、ブロック崩しとこの風船割りぐらいのように思います。当時の他のゲームは、反射神経ゲームを時間制で遊ぶタイプが多く、戦略性が希薄なため、一時のてなぐさみにはなっても徹底的にやり込もうという意欲を掻き立てるものではありませんでした。しかし、メーカーも徐々にそのあたりに気づいてきたようで、米国Meadows社が1978年に開発し、日本ではタイトーが発売した「GYPSY JUGGLER」のフライヤーにはこんな文章が見られるようになります。

「反射神経をかなり使いますが、なれるにしたがって技術が向上し、得点があがりますので、得点アップによって満足感が得られ、何度でもチャレンジしたくなる面白味があります」

GYPSY JUGGLER(Meadows/タイトー・1978)のフライヤーの表裏。

GYPSY JUGGLERもパドル&ボールゲームで、ジャグラーを操作して卵でジャグリングをするという内容のゲームでした。ゲームスタート時には、一般ではサーカスの定番テーマミュージックとされているフチークの「剣士の入場」と言う曲の一節が流れたところから、ExidyのCIRCUSに多少なりともあやかろうとしたか、少なくとも何らかの着想のヒントを得ている部分があると思われます。GYPSY JUGGLERはまた、ゲーム中に卵を落してしまうと、割れた卵からヒヨコが現れ、ピヨピヨと鳴きながら画面の端に去っていくという演出がありました。このような、ゲームとは直接関係しない部分にわざわざ手間をかけるようになったのも、このころからだったように思います。

タイトー自身も、サーカステーマからインスパイアされたと思しき「TRAMPOLINE」(1978)というゲームも出しています。シーソーをトランポリンに変え、人間をジャンプさせて上空の星を消し、更に空中ブランコに掴まらせてうまく別のブランコに飛び移らせるとボーナス得点が入るという内容でした。

TRAMPOLINE(タイトー・1798)のフライヤー。渋谷センター街のゲームセンターでこれに硬貨を投入したところ、基板が壊れているらしく、動作が全く滅茶苦茶でゲームにならなかったことがあった。来るべきコンピューター社会でコンピューターが暴走することの恐ろしさを漠然と感じた。

GYPSY JUGGLERもTRAMPOLINEも、さほどのヒットとはなりませんでした。しかしこの辺りから、タイトーはビデオゲームのヒットの要素を掴んだように見えます。そして同じ1978年、タイトーは、日本の風俗史に残るブームを起こすこととなる「スペースインベーダー」を発売します。

(もう少し続けられそうなのでつづく)