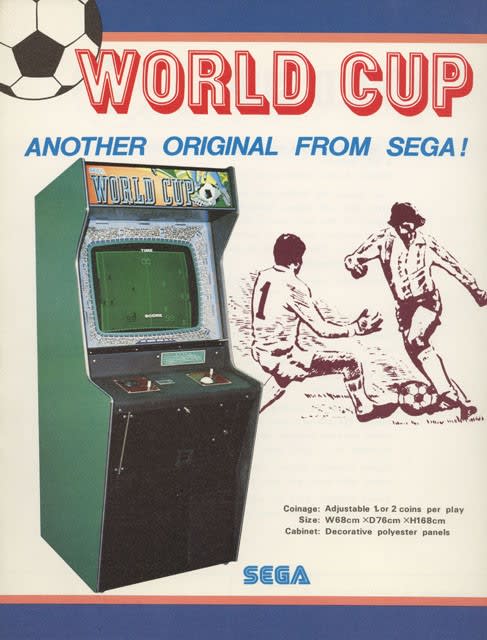

というわけで、今週はセガのビデオゲーム「GOAL KICK (1974)」についての小ネタを取り上げてお茶を濁しておこうと思います。

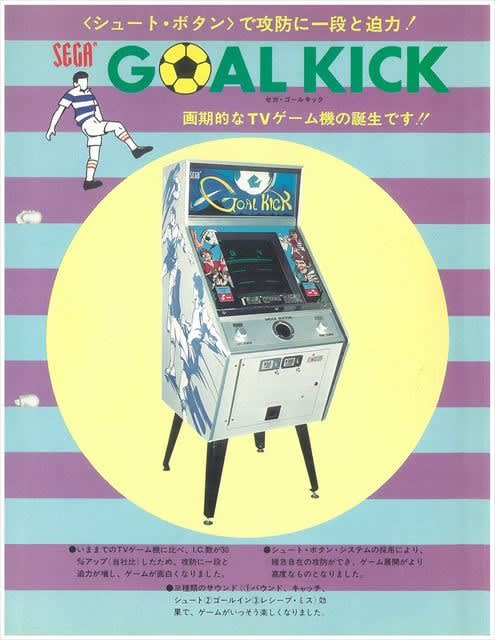

GOAL KICK (SEGA, 1974)のフライヤーの表と裏。

「GOAL KICK (SEGA, 1974)」は、2Pで対戦する「パドル&ボール」ゲームですが、一つしかないゴールを目指して攻守が変わるという、当時としては非常に珍しいルールを導入したゲームです。裏面に書いてある[遊び方]によると、

(1)シューター(攻)はパドルでボールをキャッチし、シュートボタンでゴールめがけてボールを放つ(放ったボールは必ずゴールに向かう)。

(2)キーパー(守)は、パドルを操作してシューターの放つシュートを防ぐ。防げなければ1点を失う。

(3)攻守どちらのプレイヤーの操作によらない「ディフェンス」が常時左右に動いており、シューターが放ったボールを弾き返す。

(4)シューターは、キーパーまたはディフェンスに弾かれたボールをキャッチできなければ1点を失い、攻守が交代する。

という内容になっています。面白いかどうかは別として、攻守の区別があるという点で、「パドル&ボール」の先駆であるATARIの「PONG」及びその類似ゲームとはひと味違うゲーム性にはなっていると思います。

実はワタシはこのゲームの記憶が殆どありません。それでも今回このゲームを取り上げたのは、フライヤーおもて面のこの文句にジワるものがあったからです。

●いままでのTVゲーム機に比べ、I.C.数が30%アップ(当社比)したため、攻防に一段と迫力が増し、ゲームが面白くなりました。(原文ママ)

ビデオゲームにCPUが使われたのは1977年(関連記事:CPUを初めて使った? CRASH COURSE(SEGA, 1977))のことらしいので、ここでいう「I.C.」とはおそらくTTLのことでしょう。論理回路が増えればより複雑なことをしやすくなるであろうことは、今であれば見当がつかないこともありません。しかし、まだパソコンブームと言うものが起きる前で、コンピューターの知識を持つ一般人などほとんどいなかった1974年当時、「I.C.が30%アップ(当社比)」が何を意味するものなのか、多少なりとも理解する人がどれだけいたことでしょうか。

いや、しかし、ジワるポイントはそこではなくて、「30%アップ(当社比)」という、まるで食料品や消耗品の購買意欲促進用惹句のような記述がワタシにはグッと来たのでした。

「I.C.30%アップ(当社比)」の意味が分からなくても、「お値段は据え置き!」とでも言うのであれば、「おお、それは買わなければ損だ!」と勘違いする人もいたかもしれませんが、あいにく「GOAL KICK」は他と比較してもお高い部類でした。GOAL KICKの発売から3年後の1977年のセガの値段表を見ても、他のパドル&ボールゲームは高いものでも40万円のところ、GOAL KICKはそれより15%もお高く46万円、おそらく発売直後はもっと高かった可能性もあります。

セガが1977年に頒布した値段表から、GOAL KICKが掲載されている部分。

部品取り用の基板であれば、「15%値上げ、でもICは30%増量」はおトクと言えるのかもしれませんが、しかしこれはオペレーションに使う前提で販売されるものです。ひょっとして、TTLの使用数に糸目をつけなかった結果値段が高くなってしまったので、これに対する弁解をする必要が生じた上での「30%アップ(当社比)だったのではないでしょうか。いや、あてずっぽうの想像ですけど。

食料品や消耗品の増量パッケージの例。