米大リーグのスーパースター、ハンク・アーロン(敬称略・以下同)と日本のホームランキングである王貞治が、後楽園球場で「ホームラン競争」を行ったのは、今調べると、1974年の11月2日のことらしい。そしてこの日、ワタシが一人で後楽園にいたのも、この日米の大スラッガーによるホームラン競争を観ることが目的だったはずでした。

それより2~3年前、ワタシは、数人の級友どもと後楽園のローラースケート場に来ていたので、後楽園にはゲーム場がいくつもあることは知っていました。というわけで、せっかく後楽園に行くのであればゲーセン巡りをしようと企んだワタシは、早めに後楽園に行くことにしました。

当時の後楽園のゲームセンターのひとつ。この風景は、ワタシがローラースケート場に行った時の記憶とほぼぴったり合致する。アミューズメント産業(アミューズメント出版社)72年2月号P.18より。

さて、1974年の秋ともなると、メダルゲームというジャンルはそろそろ業界に広く浸透しており、後楽園のゲーム場にも多数のメダルゲームが設置されていました。しかし、まだ国産のメダルゲーム機は少なく、そのほとんどは外国製のゲーム機でした。ワタシのフライヤーコレクションの中には、この時に遊んだ記憶のある機械のものがいくつかあります。

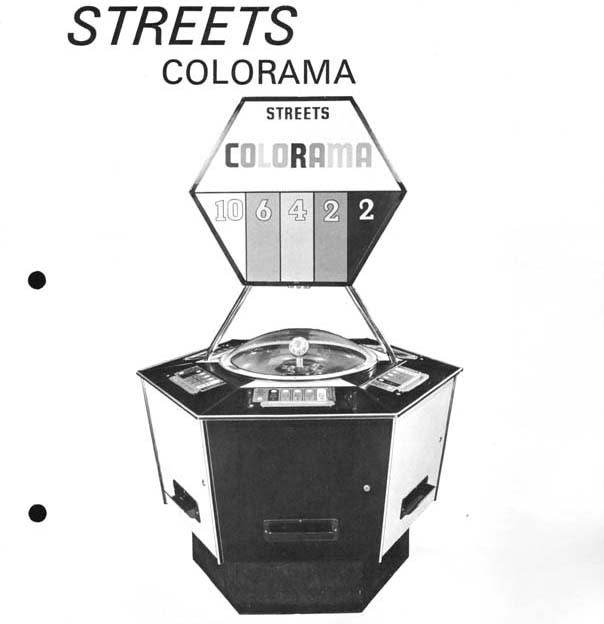

英国ストリート社製の「コロラマ」。ルーレットの一種で、プレイフィールドは赤、青、黄、緑、白に塗り分けられており、何色のエリアにボールが入るかを予想する。赤、または青は2倍、黄は4倍、緑は6倍、白は10倍になる。現在、これと同名の機種が、リデンプションマシンとして、アメリカなどで見ることができる。

上から、英国ストリート社製「ダービーレーサー」、英国ホイタッカー兄弟社製「ルマン」、同じく英国ホイタッカー兄弟社製「ケンタッキーダービー」。一位になる馬や、「WIN」と描かれたエリアに停止する車の色を予想する。色と配当は、前述コロラマと同じ。

これらのゲーム機の特徴は、1ゲームでの最大の払い出し枚数がわずか10枚であることです。これについて、アミューズメント産業74年5月号では、 「ゲームセンター『カーニバル』(後楽園) 二つの新機軸を打ち出す」という見出しで、「メダルゲーム場の主力と目されているスロットマシン・ビンゴゲーム等をいっさい用いず(中略)すべてペイアウト率(メダルの)十倍までの機種を選んでいる」とあります。この意図として、このゲーム場は、これらの機械を扱うディストリビューターとタイアップしたショールームとしての機能もあったとのことです。しかし、これらの機械は、このころはあちこちで見られたものでしたが、国産のメダルゲーム機が増えてくる70年代の終わりころになると、ほとんど姿を消してしまいます。

さて、当時の中学生にとって、メダルゲームは高価な遊びでしたので、この時のワタシは、1枚のメダルを惜しみながら、今度は何をやろうか、どれに賭けようかとさんざん逡巡を重ねながらちびちびと遊んだものでした。だからこそ、当たった時の嬉しさも大きかったものです。それぞれのゲーム機はいずれも興奮させられるものでしたが、中でも特に熱中したのが「ペニーボウル」という機種でした。

ペニーボウル。たぶん英国のクロンプトンStreet社製。手前の投入口から投入したメダルはプレイフィールドの奥に向かって転がっていき、フィールドの終端で横に並んでいるボウリングのピンに当たると、ピンに描かれた数字(2~10)の枚数のメダルが払い出される。

ペニーボウルは、手持ちのメダルを全部投入しても、たいていの場合、その8割~11割程度のメダルがコインボウルに払い出されており、繰り返し、何度でも遊べたものでした。ゲームの結果が完全にアナログで、インチキの可能性を感じさせないところも良かったです。

こうしてメダルゲームに耽溺していると、気がつけば時刻はもう夕方ころになっていました。アーロンと王のホームラン競争はとうに終わっており、この時はおそらく日米野球が行われていたのではないかと思いますが、もはやメダルゲームを超える興味はなくなっていたので、そのまま家路につきました。つまりワタシは、今も日本プロ野球界の歴史の一つとして語り草となるイベントを見逃したわけですが、後悔というものは全然していません。

2007年2月に撮影した柿の木坂トーヨーボール。この時点ですでにクローズしている。

その昔、東横線都立大学駅の近くの目黒通り沿いに、「柿の木坂トーヨーボール」というボウリング場がありました。オープンは1965年、クローズが2005年で、現在その跡地には外車の販売店が建っています。

このセンター(ボウリング場は、慣例的に「センター」と呼ばれるケースが多い)の経営母体は、2016年3月20日の拙ブログにアップした(関連記事:さよならダイエー碑文谷店)で触れている「トーヨーボール」と同じで、互いの距離は600m程度しか離れていません。こんな至近距離に自ら競合店を建てるなんて、今考えると全く信じがたいことのように思えますが、それだけ当時のボウリングブームがすさまじかったということなのでしょう。

柿の木坂トーヨーボールは5階建てで、1フロアに14レーンずつ設置されていましたが、ブームが過ぎてからは上の階をいくつか休止状態とし、末期にはボウリング設備を潰して卓球やビリヤードの営業を行うフロアもありました。センターのエントランスは、14~5年前にTVで放映されていた「ゴールデンボール(主演・金城武/黒木瞳=敬称略)」というTVドラマのロケで使われていたので、見覚えがある人もいるかもしれません。

トーヨーボールのエントランス。なお、「ゴールデンボール」劇中で、ボウリング場の中のシーンは別のセンターで撮影されていた(田町の東京ポートボール?)。

この柿の木坂トーヨーボールは、1972年から73年にかけてくらいのころ、1階の、それまではおそらく飲食店にしていた一角を、メダルゲームコーナーに改装しました。シグマ社がゲームファンタジア・ミラノの営業を始めたのが1971年の12月下旬ですから、それから約1年後くらいのことで、メダルゲーム場というジャンルが拡大していくペースがなんとなく伝わってくるような気がします。

ずっと後に30席程度の喫茶店となるこのメダルゲームコーナーは、さほど広くはなく、壁沿いにバーリーのスロットマシンが20台くらいと、やはりバーリーのピンビンゴが2台、フロア中央にニューペニーフォールが1台あるだけでした。しかし、そのメダルゲーム場も長くは続かず、1970年代半ばからは、主にピンボールが置かれるゲームコーナーとなったように記憶しています。実は1975年ころ、都立大学駅前に「キャメル」というメダルゲーム場ができていますが、これが関係していたかどうかは不明です。

余談(1) メダルゲーム場に改装する際、表通り側の外壁には、バーリー社のあのベリーシェイプの大きなロゴと、たくさんの電球でまばゆく光り輝いて入り口を指し示す大きな黄色い矢印が設置されましたが、その後いつしかバーリーのロゴは撤去され、更に黄色の矢印の中の電球はエントランスの看板の周囲を飾る電飾に流用するために何度も間引かれ、その状態がセンターが閉鎖されるまで続きました。

喫茶店となった後のメダルゲームコーナーの入り口付近。上部の大きな黄色い矢印は、メダルゲーム場に改装する際に取り付けられたもの。この時点ではすべての電球が取り去られている。

余談(2) 「キャメル」の経営母体は「恵通観光」といい、隣駅の自由が丘で「自由が丘劇場」という映画館をオペレートしていた関係で、キャメルに設置してあるビデオゲームで高得点を挙げると、そこの招待券がもらえました。この「恵通観光」は、「JOYPACK(ジョイパック)」というブランドを持ち、映画館、ゲームセンター、ボウリング場、パチンコ店、更には外国映画の配給などにも手を広げ、現在は「HUMAX(ヒューマックス)」として、日本でも有数の娯楽関連企業となっています。

今から41年前の1975年4月、ワタシの自宅のすぐ近くに、地上7階の大型スーパー、「ダイエー碑文谷(ひもんや)店」がオープンしました。以来ここは、ウチの冷蔵庫(兼ダイエーの旗艦店)として、たいへん便利に働いてくれていました。

開店当時のダイエー碑文谷店。昨年、ダイエー碑文谷店が、開店40周年記念として展示していた写真より。

それに先立つ1970年か71年くらいのこと、この場所に「トーヨーボール」というボウリング場を建設する計画が持ち上がりました。当時は、昭和の歴史的な社会現象の一つである「ボウリングブーム」のさなかだったのです。しかし、ボウリング場ができると環境が悪くなると主張して反対運動を展開する地元住民団体もあり、敷地を取り囲むフェンスや反対住民の家の壁や生け垣などには、たくさんの抗議の看板が括りつけられていました。その頃のワタシは、能天気にも、ボウリング場と言えばゲームコーナーがあるだろうから、家のすぐ近くにできるのはうれしいことであるなあなどと考えていました。

反対運動の祈りが天に通じたのか、その後ボウリングブームは急速に衰退し、ボウリング場建設計画は見直され、代わりにダイエー碑文谷店が建てられることとなります。ワタシがその話を聞いた当初は少しだけ残念な気持ちを持ったものでしたが、実際にダイエー碑文谷店が開店すると、その最上階の半分のスペースがゲームコーナーだった(残る半分はスポーツ用品売り場だった)ので、ワタシにとってはたいへんに幸いなことでした。

ダイエーのゲームコーナーは二つのエリアに分かれ、このうち圧倒的に大きい方は「マル三商会」、かなり小さい方は「ナムコ」による運営でした。

マル三商会は、当時の大手オペレーターの一つで、「レジャック」と言うビデオゲームメーカー(実態は、当時はまだ弱小ビデオゲームメーカーだったコナミに作らせたビデオゲームに自社のロゴを載せて売る販売会社だったらしい)の株主でもあったそうですが、1980年に倒産してしまっています。なお、レジャックの株は、倒産する前にコナミに譲渡されていたそうです。一方のナムコは、古くから商業施設に付随するロケ(業界では「SC(エスシー=ショッピングセンター)ロケ」と呼ぶ)をいろいろなところで展開していました。ダイエーとこの両社との間にどんな交渉が持たれたのかはわかりませんが、とにかく、当時のダイエー碑文谷店のゲームコーナーの大部分はマル三商会によって運営されていました。

マル三商会のゲームコーナーの敷地は、大きな長方形と小さな長方形をくっつけたL字型をしていました。大きい方の壁沿いにはピンボール機が10台くらいも並べられ、その中には、セガの「ノスタルジア」や、無名メーカー 関東電気工業社製の「ターキーボール」(関連記事:初期の国産フリッパー・ピンボール機:ターキーボール(関東電気工業、1972))などの国産品もありました。フロア中央部には、エアホッケー、プライズ機、アップライト型のガンゲームやビデオゲーム機などバラエティに富むラインナップで、おそらく100台近くのコインマシンが設置されていました。

「ノスタルジア」。セガの77年版価格表より。

関東電気工業のピンボール。日本語表記は「ターキーボール」だが、それにしては英文表記のタイトルの綴りがおかしい。1972年に業界誌に掲載された広告。

L字型の小さい方はメダルゲームコーナーとなっており、「ファロ」、「ハーネスレース」、「ペニーフォール」など当時の定番マスメダルゲーム機と、バーリー製のスロットマシンが6~7台、一人用のコインプッシャーである「ミニフォールズ」が3台、イギリス製の「Ding-A-Bell」というペイアウトゲーム機(これは、よそでは見たことがないレアな機械でした)が1台、それに、過去にアングラ市場で人気のあったアメリカ製のギャンブルマシンで日本国内でも多くの模倣品が作られた「ウィンターブック」の、ユニバーサル社によるリメイク版2台がメインで、他に、メダルゲーム用に転用したアレンジボールがひと島、「ピカデリーサーカス」などシングルロケ向けの小型メダルゲーム数台などが設置されていました。

セガのハーネスレース。5頭立て、連勝複式のみで、メダルの最大払い出し枚数は112枚。

英国クロンプトン社のペニーフォール。「メダルゲームのロールスロイス」と評する人もあった。

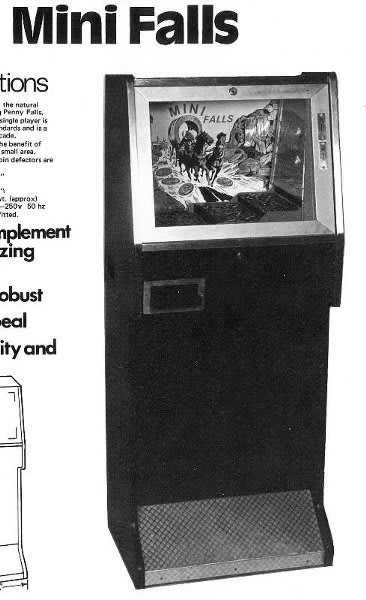

同じく英国クロンプトン社の「ミニフォール」。一人用プッシャー。

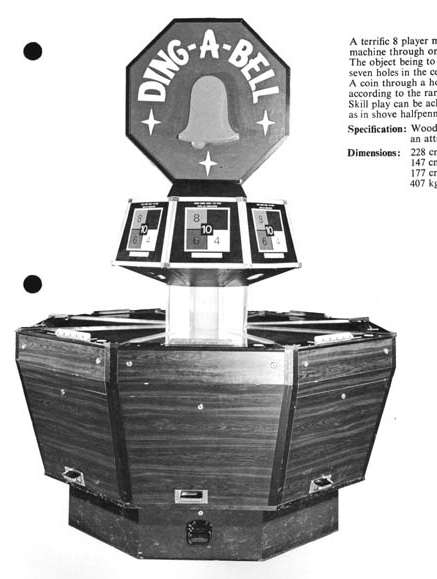

英国デニス・ジェザード社の「Ding-A-Bell」。ところどころにメダルの径ほどの穴が開いたプレイフィールドにメダルを滑り台の要領で投入し、穴に落ちれば勝ち。後に、渋谷でこの筐体を使い回した別のゲームを見たことはあるが、これ自体は他で見たことが無い。

ユニバーサル社「ウィンターブック」。元ネタはアメリカ製のギャンブル機で、日本ではアングラ市場で「ダービー」と呼ばれる人気機種だったらしい。ユニバーサルはこれを1975年にリメイクして売り出した。ダイエーに設置されている個体は、メダルを投入しても返却口に戻ってしまって、うまく呑み込んでくれなかった。

実はワタシ、1978年の一時期の毎週日曜日、このマル三商会のメダルゲームコーナーで、ゲーセンのあんちゃんのアルバイトをしていたことがあります。機械の扱いについて特に何か教えられるわけでもなく、接客マニュアルなどというものも無いままいきなり現場に放り出されるのどかな時代でした。主な業務は、メダルが出ない、詰まった、などのお客さんのクレームへの対応ですが、多くの時間は「ヒマという苦痛」に耐えることが仕事でした。でも、ある有名なジャズミュージシャンがしばしば来店しては熱心に「ペニーフォール」を遊んでいる姿を見かけるという、少しだけ面白い経験もいたしました。

そんな思い出深いダイエー碑文谷店が、この5月に閉店してしまいます。一時はわが世の春を謳歌した巨大企業だったはずのダイエーは、90年代後半頃から業績が傾き始め、今では同業であるイオングループの子会社に成り下がってしまっています。今回の閉店は、店舗を大規模リニューアルしてイオンの店に衣替えをするためのものだとのことですが、再稼働の時期はまだ明らかにされていません。この変化によって、これまで行われていた会員客優待デーの改悪や、店舗面積縮小及び営業時間の短縮など、ヘビーユーザーにとってはありがたくない変化が予想されるところに不安を感じます。そしてまた、ダイエー碑文谷店最後の営業日とされている日は、ワタシがちょうどラスベガスに行っている予定で、そのオープン以来41年間、ずっと利用し続けていた店の死に目に会えないことが何とも残念でなりません。

今の生活パターンは、会社帰りにダイエー碑文谷店に立ち寄り、夕ごはんの材料や翌朝の朝ごはんを買うのがルーチンになっているのですが、さて、この夏秋はどうしたものか。西に約200m離れた場所にあるオオゼキは閉店時間が早く、会社帰りには寄りにくいので、今から困っているところです。