副都心新宿に、「新宿サブナード」と言う地下街があります。今回は、かつてこのショッピングモールにあったゲームセンターの記憶を記録しておこうと思います。

半年ほど前、「ゲーム紙モノコレクターの浅野」さまより、「歌舞伎町のゲームファンタジア・カスタムのポスターを入手したが詳細がわからない。何か情報はないだろうか」と言う趣旨のコメントをいただきました(関連記事:メダルゲームの曙を見た記憶)。

「ゲームファンタジア・カスタム」は、業界に「メダルゲーム」と言うジャンルを確立させたsigma社が、渋谷のボウリング場で始めたメダルゲームの実験店舗に付けた屋号ですが、歌舞伎町にも同名のロケがあったとは聞いたことがなかったので、俄然興味を抱きました。しかし、この時点では情報らしい情報は思い当たりませんでした。

そこで、件のポスターを見てみれば何かヒントがあるかもしれないと思い、浅野さまに画像を送っていただけまいかとお伺いしたところ、すぐにメールで送ってきてくださいました。

ゲームファンタジア・カスタムのポスターの画像。大きいので、上下に分けて撮影されている。「機械ゲーム」などと言う珍妙な表現は、まだメダルゲームの概念が一般に浸透する途上段階で、そもそも「メダルゲーム」という言葉自体がまだ生まれていなかった時代に、sigmaの担当者が苦心して捻り出したコピーなのであろう。(画像提供:ゲーム紙モノコレクターの浅野さま)

ご提供いただいたポスターを見ると、「新宿サブナード・歌舞伎町入口・ロマンの森ビルB1・B2」とあります。全く聞いたこともないビルなのでさっそくググってみましたが、「”ロマンの森ビル”との一致はありません。」と言われてしまいました。しかし、「サブナードの地下1、2階」という条件は、ワタシが70年代半ば頃から90年代終わり頃にかけて良く行っていたゲームセンター「ゲームファンタジア・リトルサーカス」及び「ビンゴイン・サブナード」の立地と符合します。これらの店舗から階段を上って地上に出れば、目の前は靖国通りで、すぐ脇には歌舞伎町一番街の入り口のアーチがありました。

これらを手がかりに手持ちの資料をひっくり返してみたところ、業界誌「アミューズメント産業」の76年2月号に、「アミューズメント施設拝見 ビンゴイン・サブナード店 リトル・サーカス」という記事を発見しました。これには、「sigmaが、ゲームファンタジア・カスタムを大幅に改装し、新たな2店とした」と記述されています。更にダメ押しとして、「これまでの宣伝テーマも”機械ゲームの小宇宙”という抽象的なものであった」とも記されており、浅野さまが入手されたポスターの主体は、ゲームファンタジア・リトルサーカス及びビンゴイン・サブナードの前身という理解で間違いないとの結論に達しました。また、記事中には、「サブナードの開設にあわせたオープン以来注目を集めていた」とあるので、この「ゲームファンタジア・カスタム」は、サブナードが開業した1973年9月に同時に開業したものと思われます。

「アミューズメント産業」76年2月号に掲載された「アミューズメント施設拝見」の記事。入口に置かれたナイスボディなクラウンのポップのモデルはマリリン・モンローで、等身大だそうだ。

同記事より、リトルサーカスの店内の様子。正面に写っている「DEAD HEAT」は、タイトーが1975年に発売した、ビデオによるカーレーステーマのメダルゲーム。この写真撮影時には最新のマシンだった。

同記事より、ビンゴインの店内の様子。店内はミニスイートのホテルの部屋のように段差で二分割されており、上下のフロアを併せて20台ほどのビンゴ機と、いくらかのスロットマシン類が設置されていた。

ワタシは、1976年から1977年頃のリトルサーカスで、その後のsigmaの象徴ともなる「THE DERBY」の1号機である「Vφ(1975)」(関連記事:NASAが発明したゲーム機「ウィナーズ・サークル」)を遊んだり、また、おそらくは米国RAVEN社のキノマシン(類似機種の画像はこちら)を発見したものの遊び方が良くわからず悔しい思いをしたりしていたものでした。

リトルサーカスは、時代によって、メダルゲームよりもビデオゲームが主となることもあり、ワタシが初めてスペースインベーダーを見たのもこのリトルサーカスでした。ワタシは、それは1977年の暮れのことだったように記憶しているですが、後の資料でスペースインベーダーの発売年を「1977」としているものを見たためしがなく、自信が無くなっています。

高校卒業後の1978年から1979年にかけては、「スギウラ」という、なぜかわからないがやたらとカネ回りの良い高校時代の友人と二人で、徹夜でビンゴ・ピンボール(関連記事:都立大学駅前のビリヤード場「アサヒ」とピン・ビンゴ)に興じることも良くありました。その時に店内で良く流れており耳に残っていたBGMが、「Boney M」というグループの「Rasputin(邦題は「怪僧ラスプーチン」)」であることを知ったのは、比較的最近の事です。今、youtubeでこの曲を聴くと、当時の感覚がまざまざとよみがえります。

sigmaのロケは、18歳未満の入場を禁じ、落ち着いた雰囲気の大人の遊び場を志向しており、他社のロケとは一線を画していました。そのため、メダルの貸し出し料金はよそよりも高かった(35枚1000円。のちにビンゴインのみ50枚1000円に値下げした)にも拘らず、ワタシは社会人となってからも、このふたつのロケには時々行きました。

リトルサーカスとビンゴインが入っているビルは、先述の通り靖国通りに面しており、その正面の壁面の地上3Fから4Fにかけてと思しき部分には、sigmaのロゴが大書された看板が掲げられていました。以前、たまたまこのロケで働いていたという方とお話をする機会があった際には、「sigmaの創立者である故真鍋氏は生前、都心の一等地でたいへん目立つこの看板を維持するためにも、リトルサーカスとビンゴイン・サブナードは絶対につぶさないと言っていた」というお話も聞きました。しかし、2000年にパチスロメーカーのアルゼがsigmaに資本参加し、真鍋氏の影響力が弱まると、ゲームセンター業界全体の退潮傾向に伴い、リトルサーカスとビンゴイン・サブナードはどちらも閉店して看板も降ろされてしまいました。ワタシが最後にこの建物を見た昨年の段階では、その場所には消費者金融の看板が掲げられていました。

なお、ゲーム紙モノコレクターの浅野さまは、フェイスブックにてもオールドゲームに関するいろいろな情報を発信されてらっしゃいますので、ご興味のある方は一度ご覧いただければと思います。

東京とラスベガス1往復で、当時は1万数千マイルが溜まりました。従って、1年に4往復すれば、概ね5万マイルに達します。特別なキャンペーンがあれば3往復でも達成できる年もありました。しかし、不慮の出来事により、事前に計算していた通りのマイルが稼げない年もありました。

あと少しマイルが足りないと言うときは、わざわざ他の都市を経由したり、ANAで国内旅行をするなどの工夫をします。2011年の場合は、羽田―大阪を往復しました。日帰りでも良かったのですが、せっかくの機会なので大阪で1泊しました。

ワタシは大阪には土地勘がなく、現地では、電車を利用して適当に知っている名前の場所をうろついたのですが、その中に天王寺が含まれていました。その天王寺で、ワタシはなんともレトロな雰囲気のゲームセンター、「かすが娯楽場」に出会ってしまったのでした。

かすが娯楽場(大阪・天王寺)の入り口付近。

軒先に連なるアサヒビールの提灯や、外壁に掲げられた光看板の「ボッちゃんもトウちゃんも」というコピーは、いかにも昭和を感じさせてくれます。

このコピーは昭和40年代のセンスのようにも思える。だが、それが良い。

これらだけでも十分郷愁をそそるものではありますが、外壁にはもう一つ、ワタシの脳の記憶の座の、奥深い部分を刺激する光看板がありました。

ワタシの脳の記憶の座を強く刺激した光看板。ルーレットをモチーフとしたと思われる円の中に、「KING OF KINGS」とある。

これは間違いなく過去にどこかで見ているはずのデザインでしたが、その場では元ネタが思い出せません。東京に帰ってからさっそく手持ちの資料を調べてみたら、その正体は結構あっさり見つかりました。

ユニバーサル「KING OF KINGS」(1977)。

業界誌「アミューズメント産業」77年6月号に、ユニバーサルが開発したメダルゲーム、「KING OF KINGS」の広告が掲載されていました。ルーレットというモチーフ、字体ともに、かすが娯楽場の看板と相当な部分で一致します。

「KING OF KINGS」は、1974年にセガが発売した初の国産メダルゲーム機「FARO」(関連記事:初の国産メダルゲーム機の記憶)を、実際にボールを転がして出目を決めるメカ式のゲームに翻案したような内容でした。ワタシの記憶では、それほど大きくヒットした機械でもないと思っていたのですが、一つのゲームセンターがそのデザインを看板に取り込もうと考えるくらいにはインパクトがあったのでしょう。ワタシが訪れたときのかすが娯楽場にはビデオゲームしか設置されていませんでしたが、70年代にはメダルゲームも設置してあったのかもしれません。

天王寺のこの界隈には、他にスマートボール場や、昔ながらのパチンコ台ばかり設置しているパチンコ店があり、いずれまた訪れてみたいと思わせてくれるところですが、現在のワタシはANAのスーパーフライヤーズカードを取得しており、マイル修行のついでにという動機がなくなってしまったので、なかなか次回のチャンスを得られずにおります。

運営元は不明。いわゆるJR(当時は国鉄)目黒駅の駅ビルで、現在「atre1」と名乗っているビルです。自宅からは若干遠かったものの、その気になれば徒歩でも行き来できない距離でもないので、1970年代の前半頃は、近所の友達同士でときどき行っていました。

メインのゲーム機はやはりピンボール機で、

・「BAZZAR」(Bally、1966) 二つのフリッパーの間隔が閉じる「Ziper Fliper」が特徴。

・「EXPO」(Williams、1969)

・「Doodle Bug」(Williams、1971)

・「KLONDIKE」(Williams、1971)

・「Olympic Hockey」(Williams、1972)

・「SPANISH EYE」(Williams、1972)

などが記憶にあります。

上記6機種のピンボール機のうち、SPANISH EYEとOlympic Hockeyの2機種。セガが1972年に発行したプライスリストより。

ピンボール以外で記憶にある機械で、現在画像を持っているものにはこんなのがあります。

「NIGHT RIDER」(セガ、1970):バイクのドライブゲーム。ゲーム中のBGMに、ポール・アンカの「ダイアナ」を流していた。

「Pro Bowler」(セガ、1972):テンピンボウリングをかなり忠実に再現したゲーム機(でも実は米国Williams社の同種製品のパクリ)。ゲーム料金が、当時としては高い1回50円(他のゲームは1回10円~30円だった)だったが、ボウリングブームのさなかだったこともあって良く遊んだ。

「DERBY DAY」(セガ、製造年不明):パチンコ型のプライズ機。3頭の馬がトラックを回り、自分がゲーム開始時に選んだ馬が一等でフィニッシュすると景品が出る。何もしないでいると、自分が選んだ馬は他の馬よりも遅くなるようにできている。弾いた球が通過したロールオーバーの数字の馬が早く進む。

「ATTACKⅡ」(セガ、製造年不明):レバーで戦車を操作して、三方の壁面に配置された、敵戦車が描かれたボタンのうち、点灯したものを砲身で突くと得点。一定の点数を獲得すると賞品のメダルが払い出された。

今思うと、セガの製品がやたらと多かったことに気づきます。また、この頃のセガが扱っていた輸入ピンボールはウィリアムズとバーリー、それにシカゴコイン各社の製品のみのようで、ゴットリーブ製品は扱っていませんでした。ということは、このロケーションの運営は、セガか、少なくともセガと密接な関係にあったオペレーターであったことが推察されます。

【余談1】

目黒ステーションビルの隣には「目黒ターミナルビル(現atre2)」という商業ビルが並立しており、この屋上のゲームコーナーにも何度か行っているはずなのですが、「KING TUT」(Bally,1969)というピンボールのゲーム料金が破格の10円(当時のピンボール機のゲーム料金は、新しい機種は30円、古い機種は20円が多かった)だったこと以外の記憶がほとんどありません。古代エジプトをテーマとしたこの機械のタイトルが「ツタンカーメン王」の意味であることを知ったのは、インターネットが発達した1990年代以降のことでした。

KING TUTの資料 (The Internet Pinball Databaseより)

【余談2】

目黒ステーションビルで遊んでいたある日、若い女性(多くは制服の女子高生だったように思います。当時のワタシから見たら全員がお姉さん)が大挙して屋上にやってきたことがあります。ゲームコーナーの外はイベント広場のようになっており、どうやらそこで某男性新人歌手の新曲キャンペーンが行われるということらしく、みなさん手に手にその歌手のレコードやポスターと思しきものを持っていました。ワタシと友人も、野次馬根性で、女性集団の外側から覗き込んでみましたが、イベントはなかなか始まらず、確かそのうち小雨も降り出してきたような気もします。業を煮やして「チケット(あるいはレコードだったか)買ってる人だけでも入れてよ」などと叫ぶ声も、一群の後方から飛んでいました。

しばらくしてから、イベントの主催者側と思しき人が出てきて、「××(目当ての歌手名)は、先ほどこのビルの3階までは来たのですが、危ないということで、本当に残念なんですが、戻られました」と言うような内容のイベント中止のアナウンスを、しどろもどろになりながらしておりました。元々さして興味があるわけでもなかったワタシ達はさっさと屋内に引っ込んだので、その後どうやって混乱を収拾したのかはわかりません。ともあれ、今も「野口五郎さん」という歌手の名を聞くと、この時のことが懐かしく思い出されます。あの時売り出していた曲は「青いリンゴ」だったな。

■セイフ―チェーン西小山

運営元不明。それどころか実は、この3階建て(うろ覚え。2階建てだったかも)のスーパーが「セイフ―」だったのか「セイユー」だったのかすら、今に至ってもはっきりしておりません。

ワタシが通っていた中学校の学区域の東端付近は、目蒲線(当時。現在の目黒線)西小山駅を最寄駅としていたため、この地域から通学している級友の家に遊びに行った折りに、そのセイフ―だかセイユーだかには数回行きました。1972年~74年のことです。

このゲームコーナーで記憶に残っているのは、たった三つのコインマシンだけです。一つは玉入れゲームの類で、手前のボール発射装置からテニスボールくらいの大きさのボールを発射して、奥にセットされている人の顔の形をした的の目または口に入れるというものでした。キャビネットには「これはオモシロイ!」という煽り文句と、「実用新案申請中」と言う掲示がありました。確かに、友人どもと一緒に騒ぎながらやっていれば、それなりにオモシロイものではありましたが、他で見たことはなく、それほど普及しなかったようです。

二つ目は、いわゆるクレーンゲームです。一度も獲れたためしはありません。

セガの「スキルディガ(Skill Diga)」。西小山で見たものと同型機かどうかは不明だが、昔のクレーンゲームは、現在主流の「UFOキャッチャー」とは違って、だいたいこのようなスタイルだった。なお、米国では、プライズを掴み取るクレーンゲームを「Digger(掘る人、掘る道具などの意)」と称することが多く、「ディガ(Diga)」は、それが転訛したものと思われる。

最後は、野球をテーマとするピンボールゲーム2機種です。このうち、特に記憶に残っているのは1機種で、打ち出した球がヒットのロールオーバーを通過すると、その球はそのまま盤上にあるダイヤモンド上の塁にランナーとしてセットされます。続いて打った球がまたヒットのロールオーバーを通過すると、ダイヤモンドが90度回転して、ランナーの球は進塁し、今打った球は新たなランナーとして1塁にセットされます。他に二塁打、三塁打、ホームランもあり、それぞれによって適切な角度だけダイヤモンドが回転しました。ホームインした球は自動的にダイヤモンドから外れ、得点表示となるエリアに送られました。また、ヒットのロールオーバーの左には玉が3つ入ると三振アウト、右には玉が4つ入るとフォアボールとなるポケットがありました。

このゲーム機の製造元と製造年は不明ですが、プランジャー(ボールを打ち出す竿)へのボールのセットは、プランジャーの下に付いているレバーを手で押して行う手動式でした。このような機構は1960年代初頭以前のピンボール機に見られるもので、従ってこの機械もかなり古いモノであるという見当はつきます。

そしてまた、このゲーム機は、前述の「これはオモシロイ」と謳っていた国産の玉入れゲームなどと比較すると、ゲームデザインや機械構造が格段に洗練されており、日本国内でゼロから作り上げられたものとは思いにくいです。

10年くらい前のあるとき、インターネットでゲーム関連のウェブサイトをあちこちうろついていたところ、この野球ゲームに良く似た機械が掲載されているメーカーのカタログを発見しました。

日本娯楽機が1936年頃に発行したカタログの部分。セイフ(ユ?)ーチェーンの屋上に設置されていた2種類の野球ゲームに良く似た機種が掲載されている。

「日本娯楽機」の名は、これまで拙ブログに何度か出てきています。この2機種のうち、右側の「最新式野球ゲーム機」が、特に記憶に残っている方です。左の「高級野球ゲーム」も、ダイヤモンドの形に見覚えがありますが、どんな動作をしていたかは覚えていません。ただ、「最新式」の方が面白かったことは覚えています。

この日本娯楽機の創業者である遠藤嘉一氏は、1920年代はじめころから、衛生用品や菓子などの自販機、すなわちコインマシンを開発していたそうです。その後、海外の娯楽機を輸入して遊園場の運営に乗り出し、更に輸入したゲーム機をベースに自身でもゲーム機を開発していたとのことで、現代のパチンコのルーツは、遠藤氏がそうやって作ったゲーム機にあるという説も有力です。

その更に後日、あるきっかけから、動画サイト「YOU TUBE」に、米国のRockola社が1933年か34年に作っていた「WORLD SERIES」というゲーム機の動画がいくつかアップされているのを発見しました。

(以下はyoutubeに投稿されている「WORLD SERIES」の動画です。モバイル機器でのアクセスにはご注意ください。)

Rockola 1934 World Series Pinball Machine For Sale

Rockola World Series Pinball Machine

これらの動画に見られるWORLD SERIESは、ワタシの記憶とは異なる点もいくらかあります(ワタシの記憶違いの可能性もある)が、重要な部分は概ね一致しているように思います。Rockola(現Rock-Ora)社は、1927年に創業した米国のコインマシンメーカーですが、とりわけジュークボックスのブランドとしてたいへん有名です。かなり複雑で精緻な機械動作を要するジュークボックスを作るだけの技術があれば、この程度のゲーム機を作ることも容易であったろうと思われます。

ということは、ワタシが遊んでいたあの野球ゲーム機は、ひょっとすると、日本娯楽機が、Rockola社のWORLD SERIESを手本に作ったものなのかもしれません。そして更にひょっとすると、セイフ(ユ?)ーの屋上は、かねてからデパートの屋上遊園を手掛けていた日本娯楽機が運営していたのかもしれません。

現代の大型スーパーにもゲームコーナーを備える店舗は多いですが、設置されているゲーム機のバリエーションという点では、製品寿命の長かった昔の方が豊富であったように思えます。これも時代の流れで仕方のないことなのかもしれませんが、残念なことです。

注記:橙色の文字は2024年7月20日に追記・修正した部分。

1960年代から70年代後半ころまで、デパートや駅ビル、あるいは少し大きなスーパーなどの商業施設の屋上には、たいていゲームコーナーが設置されていたものでした。今ほどゲームセンターと言うものがあちこちになかった時代、ワタシにとってこれらは、コインマシンに触れることができる数少ない場所の一つでした。

今回は、記憶に残る商業施設の屋上の話を記録していこうと思います。ただ、1972年以前の資料は乏しく、掲載できるろくな画像がありません。

■東急百貨店東横店

日本娯楽機(当時。現ニチゴ)による運営。私が未就学児童であった1960年代の半ばから小学生だった1972年頃までの間、親に手を引かれてしばしば行ったデパートです。そのうちの何回かに1回くらいはその屋上のゲームコーナーで少しだけ遊ばせてもらっていたものでした。

東急百貨店東横店は、やれ東館だ西館だと何かと複雑な作りになっており、ワタシは最後まで位置関係が掴めずにおりました。最近ネット上を調べたところ、百貨店のレイアウトを図解するサイトを発見しましたので、メモしておこうと思います。

1972年ころの東急百貨店東横店の屋上の風景。業界誌「アミューズメント産業」の1972年7月号より(以下2点も同じ)。上記サイトにより、屋上遊園があったのは東1号館であることがわかった。

中央館に近いところから、東1号館方向を臨むアングルだと思わる。

この風景は自分が幼少のころに遊んでいた時の記憶とマッチする。

ここで遊んだコインマシンはいろいろあるはずですが、タイトルさえ覚えていないものが殆どです。僅かに思い出せるものだけでも挙げておこうと思います。

・「王将」(製造元製造年不明 児童遊園設備、1968):弾き入れた鋼球が、盤面に配置された将棋の駒の形をしたロールオーバーを通過すると得点になる国産ピンボール機。最も高い得点が稼げるのは「王将」の1000点で、他に歩や香車、飛車角などのロールオーバーがあり、駒の格により確か100点~500点程度が加算されたように思います。1ゲームは10球程度、4000点で再ゲームができたように記憶していますが、定かではありません。

・「ウルトラアタック」(製造元製造年不明 日本展望娯楽、1971頃):ウルトラセブンをテーマにしたフリッパー付き国産ピンボール機。これはyoutubeで動画が公開されているのを発見しました→ https://www.youtube.com/watch?v=ZPGP91T95mk

・エビスボール:(ひまわり製作所/水野商会、製造年不明 1974以前):硬貨を投入すると、笑い声が響き渡ってゲームが始まる国産ピンボールのビンゴゲーム。

・「Knock Out ミニボクシング」(名称不詳、関西精機?、製造年不明 三共遊園設備、1970以前):レバーでボクシンググラブを操作し、筐体の向こう側で左右にウェービングするボクサー像の鼻柱を打つ。

・「ネズミ退治 ねずみ退治」(名称不詳、製造元、製造年不明 三共遊園設備、1970以前):ベルト上を左から右に高速移動するネズミの模型をタイミングよく叩く。

・「アポロ77」(名称、製造元、製造年不明 日本遊園設備、1969以前):螺旋や宙返りなど、ローラーコースターのような複雑なコースに鋼球を高速で発射して、筐体上部で回転する月面の穴に入れる。

現在の東急百貨店東横店は、東横線渋谷駅の移転に伴い解体中ですが、そうなる直前の2013年に、最後の姿を見ておこうと訪れてみました。

この時点の運営もニチゴによるものです。ゲームコーナーは申し訳程度に残るのみで、広い屋上の多くの部分は乗り物類で占められていましたが、平日の日中ということもあるでしょうが、数えるほどの親子連れがいるだけで、閑散としていました。屋上の一角には、長いこと閉鎖されたままと思しき飲食のスタンドがあり、この時代、百貨店の屋上の役割は終わってしまったのかと寂しく感じました。

閉店直前の屋上遊園の様子。奥のテントがゲームコーナー。

ワタシの記憶では、この左側がゲームコーナーだった。この時は、柵で区切られ、従業員用の通路とバックヤードになっていたように見えた。写真右下は、長く閉じられたままになっていると思しき飲食のスタンド。

ゲームコーナー内の様子。殆どが幼児・小児向けの機器。

そして寂しいお知らせが…

■東急文化会館屋上

ナムコによる運営。移転前の東横線渋谷駅の、明治通りを挟んだ向かいにあり、屋上のプラネタリウムのドームは、長い間渋谷を象徴する風景のひとつでした。これも、東横線渋谷駅の移転に伴い解体され、現在跡地には「ヒカリエ」が建っています。

文化会館の屋上へは、ワタシが小学生のころ、小学校の天文クラブの活動としてプラネタリウムに行ったついでに立ち寄ったことが数回程度あったきりでしたが、その頃は「BallyHOO」(バーリー、1969)というピンボール機で延々遊んでいたものでした。また、SEGAのいくつかのエレメカ機などを覚えています。メインであるエレベーターホールの外の一部にもテント掛けで拡張したゲームコーナーがあり、ここには

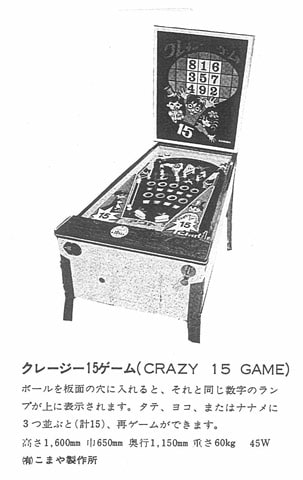

・「クレージー15ゲーム」(こまや製作所、1960年代)

・「ガンファイト」(セガ、1972頃)

・アンタッチャブル(関西精機、製造年不明)

などのほか、国産のエレメカ器がおそらく10数台程度設置されていました。

それから少しの時が過ぎ、ワタシが大学生となり、渋谷界隈を根城とするようになった1980年前後にも、しばしば覗きに行きました。エレベーターを降りて右手の壁に米国製のピンボールが5、6台設置されていたのは昔と変わりませんでしたが、ビデオゲームの比率が飛躍的に高くなっているところに時代の変化を感じたものでした。

世界初の喋るピンボール「GORGAR」(ウィリアムズ、1979)のバックグラスには、機械が喋っている内容(英語)を説明した手書きPOPが貼られていたり、やはり世界初の喋るビデオゲーム「スピーク&レスキュー」(サン電子、1980)や、画面を二分割し、潜水艦で互いに相手の艦隊を撃破する対戦型ビデオゲーム「Fire One」(エキシディ、1979)、それにナムコのビデオゲーム第二弾「キューティーQ」(ナムコ、1979)などの他、テント掛けの拡張部分には、小学生時代に見たアナログ機も依然として多く残っていました。

長くなりましたので、「商業施設の屋上の記憶(2) 目黒近辺」に続きます。

70年代中ごろから後半にかけて、ワタシは高校生でした。このくらいの年齢の男子となると、そろそろビリヤードという大人のゲームにも興味を惹くようになるもので、ワタシもさほど頻繁というわけでもないものの、東横線都立大学駅前の「アサヒ」というビリヤード場(当時は「プールバー」なんてしゃらくさいものはなかった)に出入りするようになりました。

「アサヒ」は、片目が不自由な婆さまがほぼ一人で切り盛りしており、ワタシはその婆さまに、ブリッジの作り方やビリヤードの基本を教わりました。この婆さまは、見かけはどこにでもいそうな小さな老女ですが、常連を相手に玉を突くその姿は、今で言えばジブリアニメに登場する女海賊に通じるカッコ良さがあり、心の中では尊敬の意を込めて「メッカチ婆さん」と呼んでいました。

「アサヒ」の店内の隅には、2台の「ピン・ビンゴ」機が設置されていました。「ピン・ビンゴ」とは、1951年ころからアメリカで作られ始めたピンボールゲームの一種で、単に「ビンゴ」と呼ばれることも多いですが、パーティーなどでおなじみのビンゴと区別する意味で「ピン・ビンゴ(ピンボールのビンゴ、の意)」と呼ぶこともあり、拙ブログではこの呼称を用います。

ピン・ビンゴは、ゲームの結果によって払い出しが行われるゲームのため、アメリカではスロットマシンと同様のギャンブル機とみなされ、禁止されるケースも多々あったそうです。日本でも、ゲーム業界にメダルゲームと言うジャンルが確立する1972年以前から、既にアンダーグラウンドを含むゲーム市場に出回っていたようです。

ピン・ビンゴの外見はフリッパー・ピンボール機によく似ていますが、バックグラスには数字の部分がランプで点灯するビンゴカードが描かれており、そしてプレイフィールドには1から25までの数字が振られた25個の穴(注1)が開いています。ゲームは、このプレイフィールドに、最終的に5個のボールを打ち出し(注2)て、ボールが入った穴の番号が、ビンゴカード上で、縦、横、斜めのいずれかに3個以上並べば勝ち、というゲームです(注3)。

注1:ピン・ビンゴは、25穴タイプのほか、カラーセクションタイプの20穴タイプがポピュラーだったが、24穴タイプなどという変則的な機種もごく少数あった。

注2: 「エキストラボール」というフィーチャーにより、場合によっては6球以上のボールを打ち出すケースもある。

注3:勝利条件にもいくらかのバリエーションがあり、色分けされたビンゴカードの同色エリア内に3個以上入れば勝ち、というものもある。

ゲーム自体はメダル1枚(または硬貨=以下同じ)からでも遊べますが、メダルが投入されるたびにゲーム機内部で抽選が行われて、勝った時に受け取れるスコアが増えたり増えなかったり、あるいは勝ち易くなる特殊ルール(ピン・ビンゴでは「フィーチャー=feature」と言う)が発動したりしなかったりするものですから、より高いスコア、より勝ち易いフィーチャーを目指して、財力のある人なら、1回のゲームで何十枚、場合によっては百枚以上ものメダルを投入することもあるゲームだったので、うっかりすると相当の金額を費やしてしまうゲームでした。

1980年代以降に日本のシグマ社が開発したピン・ビンゴ。シグマはピン・ビンゴの面白さを最も良く理解するオペレーターで、早い段階から自社ロケにピン・ビンゴを積極的に導入するだけでなく、ピン・ビンゴ専門のゲーム場も運営していた。しかし、心臓部がメカとリレースイッチの塊である米国製のマシンはメンテナンスが大変だったため、これをIC化した「ICビンゴ」を自社で開発するに至った。

ピン・ビンゴのプレイフィールド。番号が振られた穴が25個と、最下段に、打ち直しとなるボールリターン穴が1個、開いている。

ピン・ビンゴのバックグラス。中央にビンゴカード、その周囲に各種フィーチャー類、下半分に獲得できるスコアの表示がある。コインを投入するごとに機械内部で抽選が行われ、ランプが点灯したフィーチャーやスコアが、そのゲームで有効になる。

「アサヒ」では、10円硬貨を投入し、勝った際のスコアはクレジットメーターに加算され再ゲームに使えるという運営がなされていました。ただし、メーターのクレジットはビリヤードのサービス券に換えるという貼り紙があり、小規模ながらもギャンブル機として使用されていたようです。しかしワタシは、ビリヤード券にするより、ピン・ビンゴで遊んでいた方が良かったということもありますが、そもそもそんなに多くのクレジットを勝ち取ることが出来なかったので、換えようもありませんでした。

ピン・ビンゴは、ワタシがおそらく最も熱中したゲーム機の一つと言って良いと思います。ワタシは次第に、「アサヒ」に出入する主たる理由が、ビリヤードよりもピン・ビンゴの方に移って行きました。あるとき、入店するなり200円だったか300円だったかを10円硬貨に両替するようの頼んだら、メッカチ婆さんは、学生服姿のワタシに硬貨を手渡ししながら、「あんまり夢中にならないでね」と注意してくれたりもしました。

「アサヒ」に設置されていた2台のピン・ビンゴのうち、ワタシがよくプレイしたのは、バーリー社の「BIG SHOW」(1956)という機種でした。もう片方は、BIG SHOWよりも勝ち易く面白そうに見えたのですが、常連と思しき先客がいることが多く、たまに空いていても、いくら硬貨を投入してもスコアは上がらずフィーチャーも発動せずで全く面白いゲームができなかったのでやり込むに至らず、機種名が思い出せません。ただ、フィーチャーの一つである「マジックナンバー」のパターンが、他の機種ではあまり見たことのない、変則的な形だったことだけ覚えています。

BIG SHOWに関する情報(英語)。私はBIG SHOWについては貼れる画像を持っていないので、こちらのウェブサイトを参照していただければ幸いです。ピン・ビンゴファンの方にとっては、このサイトはブックマーク必須です。なお、画像には大きいものがあるので、モバイルからのアクセスにはご注意ください。

当時の「アサヒ」の常連と思しき客の中には、スカーフェイスにダブルのスーツ姿の、全く絵に描いたようなマル暴っぽい人もおり、その人がピン・ビンゴのために千円単位で10円硬貨に両替するところを見かけたりもしました。そう言えば、昭和30年代の貸本劇画やTV、映画に多かった和製ハードボイルドのドラマでは、ビリヤードとギャングはなぜか親和性が高く描かれていたようにも思います。ワタシは怪しそうな人にはなるべく近づかないように心掛けていたので、声をかけられて何かに誘われるなどと言うようなこともありませんでしたが、これは、もしかしたらメッカチ婆さんが何らかの配慮をしてくれていたのかもしれないと、今にして思います。その「アサヒ」は、確か1980年代の前半頃に閉店し、その後周囲の土地と併せて大きなマンションのようなものが建ってしまいました。

1990年前後、日本でプールバーがブームになったころ、ワタシは、友人どもと一緒に都立大学駅の隣駅である学芸大学駅商店街のビリヤード店に入ったところ、偶然にもそこにあのメッカチ婆さんがおり、久しぶりに挨拶することができました。しかし、そのころのワタシは、もうビリヤードにはさしたる熱意もなくなっていたので、それ以降店を訪れることもなく、そのビリヤード店もいつの間にかなくなってしまいました。