「「KX40周年を祝う有志の会」・・寄稿集⑥」

「「KX40周年を祝う有志の会」・・寄稿集⑥」「KX 40周年」

和田 修

カワサキが『KX』の開発を始めたのは1972年のことである。

この年は社内組織も大きく変更になり、それまで開発は「技術部」、レース運営は「カワ販(現KMJ)」が

主体であった「モトクロス」も「ロードレース」と一つの班にまとめられ、設計・開発からレース運営まで

一貫したプロジェクト体制の『技術部 開発一班』が誕生した。と同時に量産車のキットパーツ開発を担当

していた私も「開発一班」へ転籍となった。そこで開発を担当することになった最初の機種が『KX250』

だった。

ところで当時エンジン実験者の必需品と言えば「計算尺」「ストップウォッチ」(もちろんアナログ)と

「方眼紙」だ。 今の世代では「なんでこんなものが・・?」と思うだろう。ベンチにエンジンをセットし、

スロットルを全開にして回転数を合わせるだけで性能測定でき、性能カーブ、トルク、流量特性等々

必要なデータを瞬時にして得ることが出来るご時世。

しかし当時は500回転毎に動力計の針を読み、「計算尺」を使って「馬力、トルク」を計算していた。

ストップウォッチ」はビューレットを流れるガソリンのタイムを測定していた。そのタイムを元に「計算尺」

で燃費を求め、出た値を「方眼紙」にグラフにして、初めて「性能、トルク、燃費、消費率」が確認できる。

ひとつのテスト結果が出るまで、いかに時間がかかっていたか容易に想像していただけると思う。

「計算尺」から「卓上電卓」、燃費計が自動計測になり「ストップウォッチ」が不要に、「方眼紙」から

「XYプロッター」に変わった時は「なんと便利になったものか!」と思った。 現在の「計測システム」は

当時、我々の夢物語だった。

このようなスタンスで『KX250』の開発を行っていたが、やはりそう簡単に性能は出てくれない。かなり苦労

した。苦労した」と言えば、こんな出来事もあった。

当時は「テストマフラー」から「実車マフラー」まで自分で制作していた。0.8mm厚の鉄板に2m程の長さのパス

で関数表」で求めた長さを「扇型」にけがき、金切ばさみで裁断、それをテーパー状になった金型治具にあて、

木ハンマーでたたき「テーパーコーン」にして、突き合わせ面をガス溶接して出来上がり。 しかしマフラーは

寸法が異なる数種の「テーパーコーン」から出来ているので、よく頑張っても1日1本出来ればいいほうだった。

これが実車マフラーとなるとさらに手ごわい。 「テストマフラー」はストレートでいいが、実車に合わせるため

数カ所切断して切口を溶接で仮止めしながらの作業になる。

中でも「エキパイ」が一番曲者、Rがきつく細かい寸法で数十カ所になる。さすがに実車マフラーは1日で出来

なかった。

やっとの思いで制作した5~6種類の「テストマフラー」を持って走行テストに、今は無き「みかん山」テストコー

スで「竹沢正治」選手が走行テストを行った。しかし次年度のニューマシンとなる「KX」の試作車は彼との相性

が悪く、なかなかいい評価が得られない。全日本選手権は「F11M」で参戦しており、このマシンとは相性がよく

善戦してくれた。そのためエンジン位置を下げたものや、ステップ位置を変更した数種の「竹沢専用フレーム」

を準備していた。 この時はエンジン位置を下げたフレームでテストを行った。

STDマフラーの感触を確かめ、いよいよ最初のマフラーテスト。ところがコースインでギャップ通過時に「グシャ」

と鈍い音。当時の「KX」は「F11M」から採用した「ダウンマフラー」である。おまけにエンジン位置を下げたフレ

ームのためグランドクリアランスが少なく、見るとφ105の中筒部が「ペシャンコ」 しかもテスト前に!!!

後のテストマフラーもピットに戻ってくると半分以上「ペシャンコ」・・・さすがに疲れた。

これは、開発過程におけるほんの小さな一コマでしかない。この手の話はきりがない程ある。

しかし、そんな「竹沢正治」選手もライディングフォームをかえ、マシンの開発も徐々に進み『KX』を自分の物に

していった。 そして、1976年に後の『KX250』で全日本チャンピオンに輝いた・・・「竹沢正治」選手の努力の

たまものだが、我々の努力も報われる瞬間だ。

『KX』が誕生して40年、エンジンは「2サイクル」から「4サイクル」へ「キャブ」から「インジェクション」へと変わり、

エンジン特性やフレーム、サスペンション性能も著しい進歩をとげた。

しかし内容は日々進化してもモトクロスがある限り 『KX』のネーミングは今後も継承されるだろう。

いや、継承すべきである。そんな記念すべき最初の『KX』開発に携われたことを、光栄に思っている。

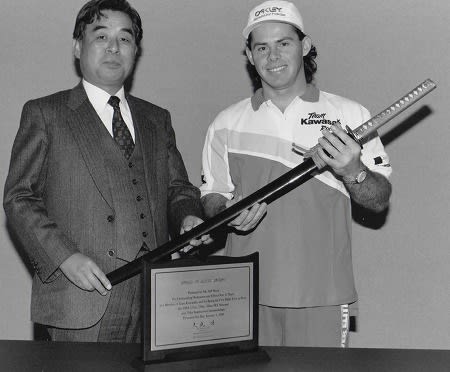

「J.Wardと私」

「J.Wardと私」

「届いた花輪・・KMJと鈴木都良夫氏から」

「届いた花輪・・KMJと鈴木都良夫氏から」