1919年~ シャーウッド・アンダスン

20世紀初頭のアメリカといえば(たぶん)人が増え大都市が出来、経済も成長著しく

大国としての歩みを加速していた時代にあたると思うのですが

そういう成長の波に乗り切れない、あるいは取り残されがちな人々を描いた

せつない9編が収められています。

もう、ものすごく好きなラインの1冊です。

『卵(The Egg)』

養鶏場の経営に失敗した両親が、辺鄙な駅の向いでレストランを開店しました。

ふたりは交代で朝から夜中まで真面目に営業し、わずかな常連もついたのですが

寡黙で陰気な父が、急に愉快な人気者のおやじになって店を繁盛させようと決心します。

それは悲劇を招く決心でした。

あるがままの自分でもちゃんとお客さんは増えていったと思うのに

どうして人気者おやじになろうなんて考えついたのでしょう?

少しでも繁栄を享受したいという小さな欲望がもたらしたのでしょうか?

人には、向き不向きがあるのでねぇ… 心がけは立派でも上手くいかないことがあります。

『悲しいホルン吹きたち(The Sad Horn Blowers)』

子供っぽい父がびっくりパーティではしゃぎすぎたばっかりに大けがをしてしまい

冬の生活が台無しになってしまったウィルは仕事を得ようと都会に出ます。

列車の中で出会ったホルン吹きの老人の下宿に部屋を借りたウィルですが、

なかなか都会に馴染めず、つまはじきになっている老人の話し相手にされてしまいます。

ウィルって優しい人ですよ… 老人たら毎晩部屋にやってきてはおしゃべりするんです。

私なら「ちょっと眠いんで

」とか言って出ていってもらいます、きっと。

」とか言って出ていってもらいます、きっと。故郷を出るということが、簡単なことではなかった時代を少し感じることができました。

でも長年いれば都会に染まっていくのでしょうね? そういうもんです。

『森の中の死(Death in The Woods)』

農家の女中からならず者の妻になり、ならず者の母親になった女性の辛いだけの一生。

彼女は家族や家畜や飼い犬に食べさせることだけに人生を捧げていました。

ある雪の日、彼女は食料を買いに出かけ、森の中で一休みをして、そのまま死にました。

これは… 時代やシチュエーション関係なく、こういう女性はいると思うんですけど

世が世なだけにならず者のレベルが違いますよね。

「死んだ方が幸せだったろう」と他人が言うのは、とても残酷なことですが

そう思わずにはいられない人もいるんじゃないかなぁ…

『とうもろこし蒔き』はドーデーの『老人』という話しが思い出されて好きでした。

ヘミングウェイの『移動祝祭日』の中でアンダスンを褒めたたえている部分がありました。

また、スタインベックもかなりアンダスンの影響を受けていたということです。

ノーベル文学賞を受賞した作家たちに認められていたというのは

もちろん作家としての才能もあるのかもしれませんが

アンダスンの物語の中にアメリカの魂みたいなものが宿っているからかもしれないですね。

悲しいかな、私には容易に見つけられませんけれど…

)

)

余談です

余談です

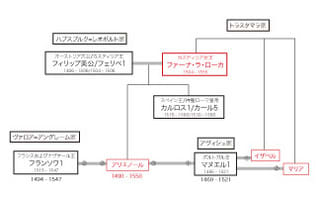

夫チャールズはマリーが亡くなってから約1年後、50歳で

夫チャールズはマリーが亡くなってから約1年後、50歳で

40日にもおよんだそうで

40日にもおよんだそうで