”Abdelhalim Hafez”

ともかく冒頭の曲の出だしで、あのアラブ独特のユニゾンのストリングス・オーケストラが、スタンダード・ナンバー「煙が目にしみる」のメロディをアラブ風に様々に変奏しながら曲を展開して行く、その有り様に度肝を抜かれた。

アラブの伝統的歌謡のスタイルの合間に、明らかにアメリカのミュージカル映画の影響であろう、西欧世界風に洗練されたオーケストレイションが堂々と顔を出し、ホテルのラウンジが似合いのカクテルピアノが華麗なソロを取る。うわあ、こんなんありかよ。

当時はそんな映画もアラブの民衆に普通に享受され、人気を博していたのだろう、今日のように西欧世界とアラブ世界がこじれきった関係になる以前の、まだまだのどかだった時代の空気がここにうかがえる。

1950年代のエジプトはカイロにおけるデビューから、70年代の半ばに早世するまで、アラブ世界の大衆歌謡に粋な二枚目のクルーナー歌手として君臨した男の、その生涯を振り返る2枚組のCDの登場である。

これが歴史の裏面に息付く庶民の様々な喜怒哀楽の様相を生々しく伝えてくれて、非常に興味深いのだった。ベタな二枚目として俗塵を被って生きた人の評伝であるがこそ、刻まれたリアルな歴史の相貌。

そのボーカル・スタイルも濃厚なアラブ色を漂わせるものではなく、その時点でのインターナショナルな二枚目のイメージに準拠したナチュラルな響きの青春スターの歌声が響く。クセのない歌唱法のまま廻されるイスラミックなコブシが妙に新鮮に感じられ、なにやらかっこよくも感じられてくる。

また、その音楽志向の中に紛れ込んだ”西欧世界の視点から見たアラブ世界のエキゾティックさ”が、”本物のアラブ音楽表現”とないまぜになり、展開される、その危うい美しさよ。

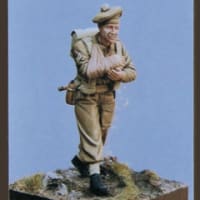

まさに”大衆音楽の真実”がてんこ盛りで光り輝き、生き生きと呼吸をしている一枚なのであった。それにしても下に貼った画像、”若大将映画”というものは洋の東西を問わず、どこに行ってもこういうノリなのだなと・・・