今日は5年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

本日5年生に「届ける絵本」を最初に読みました。

むかしからある定番中の定番。

田島征三さんのデビュー作だと知りちょっと驚きました。

当時は暗い色合いや土俗的な絵が子どもには向かないのでは?と

いう意見もあったらしいですが、私自身も幼稚園の時に先生に

読んでもらったような記憶がうっすら残っているくらいなので、

子どもには面白い絵本として受け入れられたのでしょう。

(細かいストーリーは忘れてしまっても「ふるやのもり」という

タイトルも印象に残っていました。)

そんな思い出がありつつも、娘にも読んだ記憶がなく、小学校の

教室で読むのも、今回が初めてでした。意識的に避けていたわけでは

ないですが、なんとなく‥。

じいさんとばあさんが飼っているいるこうまを狙っているのは

どろぼうとおおかみ。

老夫婦が住む家は古く、かぜふきゃ ふるう、あめふりゃ しみる。

二人は どろぼうよりも、おおかみよりも、ふるやのもりが、

いちばんこわい と言います。

それを聞いていたどろぼうとおおかみ。

「このよで、いちばん こわいという、ふるやのもりと いうもんは、

どんな ばけものだろう」と、きもが ふるえるほど こわくなって、

からだをちぢめておりました。

最初のこの部分がわからないと、話が進んでいっても面白くないと

思ったので、導入部をゆっくりと、丁寧に読んでいきました。

読み終わって、「ふるやのもり」の「もり」が、雨漏りのことだって

わかりましたか?と訊いてみたところ、うんうん、と頷いてくれました。

2冊目は、写真絵本を選びました。

だいぶ前に、どこかの学年で読んだような気がする‥と思って調べてみたら

2012年5月に、6年生のクラスで読んでいました。(ブログに記しておくとこういう

時にとても便利ですね~)

アフリカの色のお話、とサブタイトルにありますが、絵本の舞台となったのは

ナイジェリア。

今回のサッカーワールドカップの出場国の一つであり、そのユニフォームが

かっこいいと話題になっているというマメ知識も披露してきました(笑)。

あらたまって机にむかって、教科書ひらいて、という「おべんきょう」ではなく、

こういう5.6分くらいの短い絵本からでも、世界の文化や習慣に興味を持って

くれたらなあ、なんて思って選びました。

今日は読み聞かせ当番の日。

ひとりで2年生のクラスへ行き、絵本を3冊読んできました。

2年生に「届ける絵本」は、『ラチとらいおん』。

7分~8分くらいかかるので、同じ長さのものをもう1冊選ぶか、

あるいは、短い絵本を2冊選んで、ラチとどう組み立てるか、で

迷いましたが‥後者を選び、3冊持っていきました。

最初に読んだのは、こちら。

昨年も今頃に、低学年のクラスで読んだのですが、

2分半くらいで読みおえてしまう、とても単純な内容なのに、

聞いている子たちは、けっこう楽しんでくれる本なのです。

池からぴょんと飛び出したかえるが、おやねやてっとうへ

ぴょーんと飛び移り、次に雲まで飛んで、雲の上で「準備体操」。

とぶよ とぶよお ヨーイ

と勢いつけて おつきさまに ぴょ~ん

さすがに届かず、最後は もとの いけに ぴょん

これだけのお話なんですけどね(笑)。

2冊目に本日のメイン。

もう何度、教室で読んだでしょうね~。

でも、今までは6年生のクラスで、3学期に読むことが多く、低学年のクラスで

読むのは、実は今回が初めてでした。

クラスの半分くらいの子も、「知ってる~」というおなじみの絵本。

6年生で読んだときよりも、さらにゆっくり読んでいきました。

今日のクラスの子たちがいちばん反応していたのは、最初の方‥ラチがとても

こわがりで、おまけに、ともだちさえ こわいのです。だから みんなは、

ラチを ばかにして、あそんでくれませんでした。 のところでした。

読み終わったあとに、「こんならいおん欲しい?」と訊いてみたところ、

意外にも、欲しい!と言った子は少数派でした。

「じゃあ、らいおんの代わりになるようなもの、持ってる?」と言ってみた

ところ、これといった声は聞こえてきませんでした。

(そうだよね、2年生だものね、そんなこと意識してなくていいんですよ。)

最後は、買ったばかりのこちらの絵本。

家で読むのなら、幼稚園にも行っていないくらいの、ほんとに

小さい子と楽しむのに、ちょうどよい内容だと思います。

「お・は・よ・う」

おはよう って いいながら くちを すぼめていたら‥

ことりに なっちゃった!

「いた・だき・ます」

いただきます って いいながら りょうてを あわせて いたら‥

りすに なっちゃった!

といった具合に、ページをめくると「動物」に変身していくのを

当ててもらいながら読んでいくのも、楽しいのではないかと思い、

選んでみました。

ぴょんぴょんはねていたら‥ と、簡単な挨拶もあれば、

あたまをさげていたら‥ と、当てるのが難しい挨拶というより

言葉も、ありました。

機会があったら、1年生のクラスでも読んでみたいと思います。

来週はまた高学年。届ける絵本は『ふるやのもり』と決まっているので、

練習しなければ。

今日は今年度最初の「読み聞かせ」の日でした。

ひとりで6年生のクラスへ行きました。

選書のシステムが変わり、今までは読み手の好きな絵本を

15分以内だったら、基本的に自由に選んでよいということでしたが、

今年からは、各学年、入る日にちによって年間で読むべき絵本がすでに

決められています。

ペアで行くのなら、どちらかがその絵本を読み、どちらかが好きな絵本を。

ひとりで行くのなら、時間内の組合せ絵本は読み手に任せられています。

本日の、6年生のクラスへ届ける絵本は『はなのすきなうし』。

私は、まずこちらの絵本を先に読みました。

絵の感じからいって、春から初夏に読みたいと思っていて‥。

内容は簡単ですが、バーニングの絵本に流れる独特のユーモアは、低学年よりも

高学年向きかなーと思っているので。

気持ちのよい天気の中、ぎゅうぎゅうづめでドライブに出かけたガンピーさん

一行。雲行きが怪しくなり、雨に降られ、ぬかるんだ道にタイヤがはまって

しまいます。

「だれか くるまから おりて、おさなくちゃ なるまいよ」 と、ガンピーさん。

でも、みんな口々に(自分が押せない)言い訳を始めます。

「わしは だめだ」と、やぎが いいました。「もう、

としよりなんだもの」 とか、

「ぼくも だめ」と、ぶたが いいました。「おなかが

いたいんだもの」 とか。

ここがこの本の一番おもしろいところですねー。

最後、汚れた体を、川に飛び込んできれいにするのもよい感じです。

続いて今回の「届ける本」

縦書きで、印刷文字も薄いので、読み手は練習が必須の絵本です(笑)

調べてみたら過去に4度読んだことがありました。なので本日は5度目ですね。

最初に読んだ時のログに、内容等こまかく書いてありました。

今日の6年生も、真剣におはなしの進行を‥ふぇるじなんどの行く末を‥

聞いてくれました。

先週の金曜日は、わたしにとって今年度最後の読み聞かせ当番でした。

ひとりで6年生のクラスへ行ったのですが、1冊目の絵本を出して、

このお話知ってるかな?ときいたところ、クラスのほとんどの子が

「知ってます」とこたえ‥?? もしかして、私このクラス二度目なんだ!と

そこで気が付きました。

ローテーションというか当番表の作成は、グループのリーダーさんが決めて、

連絡をしてくれるのですが、同じ人がおなじクラスに(なるべく)

入らいないように配慮してくれているため、こういうことはめったには

おこらないのですが‥。

そして、私も、めったにないこととはいえ、あるかもしれないことを想定して、

自分の手帳を見直すべきでした。気になった時は毎回そうしているのに、

この週に限ってそれを怠っていました‥。

あー失敗したなーと動揺しながらも、「学年の最初と最後では感じ方も

変わっているかもしれないので‥」とか言いながら、さらさらと読み進めました。

※2冊読み終わって教室を出るときに、担任の先生が、

「そういえば読んでもらったことを思い出しました。でもよいはなしは

何度聴いてもいいものなので‥」と言ってくださったので、まあよかったです。

2冊目は、こちらの絵本。

低学年向きだということを踏まえたうえで、私は6年生の最後のときに

わりと選んで読んでいます。

もうらいおんがついてなくても、大丈夫、みんなはひとりでも、ちゃんと

やっていかれるよー。なんでも自分の好きなものになれるんだよ、という気持ちを

こめて。

そして、らいおんが手紙の最後に書いたこの言葉‥

ぼくを いつまでも わすれないで くれたまえ。

ぼくも、きみのことは わすれないよ。

ここを読むときは、いつでも母の気持ちになって‥。

今日は6年生のクラスでの、読み聞かせ当番でした。

ひとりで、15分間。

たいていは、どれとどれを組み合わせようかとか、メインをこれにしてとか、

それほど迷わずに(主に直感で笑)決まるのですが、今回は、最初に選んだのが

イマイチだなーと思いはじめてから二転三転、かなり長く厳しい?選書でした。

覚書のために、候補にあがった絵本をあげてみると‥。

ねこのさら と かみさま の組み合わせにしようと8割がた決めたあとに、

でもなんだかしっくりこないと感じ、そうしてようやく、タイトルにいれた

2冊に決めました。

最初に読んだのはこの絵本。

原画展を観に行って、伊勢さんからサインをしていただいた大切な本ですが、

小学校で読んだことは一度もありませんでした。

主人公のソフィーの図鑑がある日ばらばらになってしまい、それを直してくれる

人を探しに街へ出ていくのですが、ルリユールの工房に辿り着いて二人が出会うまでは、

見開きページの右側は、「ルリユールおじさん」が朝家を出てから工房へ着くまでが

描かれているので、そこのところがちょっとわかりにくのでは、と思っていたのです。

でも、そのあたりのことも含めて、6年生の教室だったらよいかなーと思うことが

できたので、トライしてみました。

集中してよく聴いてくれたおかげで、家で練習していた時よりも、私自身も

気持ちをこめて、落ち着いて読むことができました。

もう1冊は、図書館から借りておいたこちらを読みました。

候補にあがっていた絵本と3冊くらいで、組み合わせて読んでもいいし、

長い絵本1冊とこちらにしてもいいし、と思って。

低学年で読まれることが多いので、知ってる!とこたえる子が多いかと

思っていましたが、今日の6年生は意外にも「初めて」が多数派でした。

いちばんうけてたのは、ネッドくんがサメやトラに追われながらも

逃げ切る場面。

よかった!

ネッドくん およぎが うまくって。 と

よかった!

ネッドくん かけっこ はやくって。

1冊目と2冊目のメリハリもあり、たくさん悩んだかいがあったなあと

思いました。

今日は、3年生のクラスで、ペアさんとの読み聞かせ当番でした。

最初に私がこの絵本を読みました。

2月→節分→鬼 という流れで、2月になると鬼が出てくる

『まゆとおに』が読みたくなるのですが、たまには「りゅう」も

いいかなーと、久しぶりにこの絵本を開いてみました。

雨を降らせる黒い雲を連れた龍がやってきて、やまんばかあさんと

まゆを乗せ、ざんざか雨を降らせると、山の雪は解けはじめ、

黒い地面が顔を出す‥という春の訪れを告げるおはなしです。

季節的には、3月のほうがぴったりかなと思いましたが、ちょっと

先取りということで笑。(前に一度、読んだときのログはこちら)

ペアさんが読んだのはこちらの絵本。

目立たないし、引っ込み思案なブライアンは、クラスのみんなから

「見えていない」存在。

ひとりで絵を描いて、休み時間もお昼の時間も過ごしています。

でも転校生が来たことがきっかけで、絵が得意なことも知ってもらえ、

モノクロだったブライアンの体も、お話の最後にはカラーで

描かれるようになりました。

互いに読みたい絵本を持ち寄ったかたちで、特に相談らしい相談も

しませんでしたが、日本の絵本と翻訳絵本、バランスのよい15分に

なったかなーと思いました。

3年生、集中して聴いてくれました。

今日は、年明け最初の図書ボランティアの日でした。

5年生のクラスへ、ひとりで読み聞かせに行ってきました。

冬らしい本、雪にまつわる本を数冊図書館から借りてきて、

どれを組み合わせようか迷いましたが、1冊目は、以前4年生のクラスで

読んだみたこの絵本にしました。

5年生なので、特別な説明はなしで、「落語の絵本」であることと、

お話の舞台は江戸時代であるとだけ言ってから読み始めました。

落語なので、気になるのは「オチ」。

それがわからなければ、いくら面白いと思った話でも、なにも

伝わりません。

4年生の時は、わかった人と「?」の人が半々かなーと感じましたが、

5年生は、読み終えた時の顔を見たら満足顔に見えたので、オチは

伝わったと感じ、安心しました(笑)。

(担任の若い女性の先生もにっこりしてましたし‥)

2冊目は、初めて図書館で借りたみたこちらの写真絵本にしました。 表紙の画像が小さくて残念です‥

表紙の画像が小さくて残念です‥

タイトル通り、不思議なかたちに降り積もった雪に、ページをめくるたびに

「おおっ」と、驚きの声があがりました。

見て楽しむだけでなく、ちゃんと説明もされています。たとえば‥。

ふりたての雪は、気温が0度くらいのとき、いちばんねばっこい

性質になります。ながぐつのそこにくっつきやすいのは、こんな雪です。

そういうとき、雪は、とくにふしぎなかたちになります。

だからこんな形にもなるんですね!!

写真を楽しみながら、ゆっくり読むと10分近くかかる内容です。

もうすこし下の学年で使うのなら、この写真絵本をメインにして、

あとは3分くらいの短い絵本か、詩やなぞなぞと組み合わせるのも

いいかなーと思いました。

川口市に住む私たちは、見ることがとても難しい雪や氷の写真を

5年生と一緒に楽しむことができ、よい15分間を過ごすことができました。

そうそう、「冠雪(かんせつ)」「雪ひも」「雪えくぼ」「雪まくり」

という言葉も、初めて知り勉強になりました。

昨日 12月15日(金)は、今年最後の読み聞かせ当番でした。

ひとりで、4年生のクラスへ。

似たようなタイトルの本が色々ありますが、持っていったのは

ジョン・バーニンガムのこちらの絵本。

一応、とっても短いお話の本をもう1冊持っていきましたが、始まるのが

遅かったせいもあり、この本1冊で十分な時間となりました。

(だいたい13分くらいかかるのです)

だいぶむかしのこの絵本のことを書いた自分のログがあるので、

内容は省きますが、声に出して、久しぶりに読んでみると、

おじいさんサンタクロースの、トナカイに対する優しさが溢れ、冒頭部分を

しっかり書いていることで、あとからの展開も、不自然ではないのだなーと

思いました。

それから おじいさんサンタは

トナカイを ベッドにつれていきました。

なんだか きぶんがわるい。

いっとうのトナカイがいいました。<中略>

こんやは トナカイたちを

ぐっすり

やすませてやらなければと

おじいさんサンタはおもいました。

トナカイを休ませてやるためには、ひとつだけ袋に残っていた贈り物を

自力で、なんとか、ハービー・スラムヘンバーガーへ届けなければなりません。

飛行機、ジープ、オートバイ、スキー、と色々な人の乗り物に乗せてもらい、

最後は岩登りを一緒にしてくれた人のロープが切れてしまったので、

一人でがけを登り続けます。

壮大な背景の中に描かれたちっぽけでたよりないおじいさんサンタ。

聞いていた子は皆、ココロの中で、がんばれーおじいさんサンタ! と

応援してくれていたでしょうか‥。

帰り路もたいへんな目にあい、やっとやっと自宅に辿り着いた

おじいさんサンタは うちにかえると

まず

ねむっているトナカイたちの

ようすをたしかめて

トナカイたちに

そっと

もうふをかけてやりました。

優しいですね。読んでいても気持ちがほっとなごみます。

そして、クリスマスの朝、ずっとずっと とおくはなれた ちいさないえでは

ハービー・スラムヘンバーガーが

クリスマスのおくりものを とりだしたところでした。

おくりのが なんだったか しりたいな。

ほんとうに知りたいですよね、何が入っているのか。

(4年生に、何だと思う?と聞いてみればよかったかな笑)

先週の金曜日は、ペアさんとふたりで、2年生のクラスでの

読み聞かせ当番でした。

ペアさんが選んで、最初に読んだのはこちらの絵本。

私は、初めて知った絵本でしたが、おはなしは、『しんせつなともだち』と

同じで、ロシア民話を底本としたものでした。

『しんせつな~』は、クリスマス色が出ていませんが、こちらは友から友へと

持っていく「にんじん」が、「くりすますのおくりもの」というふうになってます。

最初に、私が考えていた組み合わせが『マドレーヌのクリスマス』と

『しんせつなともだち』だったので、危うく同じ内容の絵本を読んでしまうところでした。

内容と時間のことを考えて‥私はこの絵本を読んでみました。 題名が限りなく似てますね(笑)。

私が持っているのは、2006年12月号のこどのとも版ですが、その後

単行本化されたようです。

表紙に描かれたねことねずみが住んでるいう家は、おかみさんが病気で

入院しているため、だんなさんもすっかりふさぎこみ、何もクリスマスの準備が

できません。

せっかくのクリスマスだというのに、何もないなんて!と憤慨したねずみが

ねこに頼みます。

「ねこさん、あんたが なんとかしてくださいよ」

と、ねずみは いいました。

「こんやは みんなが なかよくする よる、でしょ。

おれたちも てつだいますよ」

そこからねこは文字通り立ち上がり(笑)、ミンスパイやケーキの用意、

ツリーにする木を森へとりにいき、ねずみに指図をし‥とおお忙し。

飾り付けは、くものおばあさんにも手伝ってもらいます。

そして、がんばった甲斐があり、サンタクロースから褒められ、くももねずみも

もちろんねこも、サンタさんから「ちいさなおくりもの」をいただき、

めでたしめでたし、でお話は終わります。

最後のページと裏表紙に、この家の子どもたちもちゃんとプレゼントをもらって

うれしそうにしている絵が描かれているのもよいなあと思いました。

ただ11分くらいかかる長いお話なので、2年生はどうかなー飽きてしまったかなーと

気がかりでした。

明日は4年生のクラスでまた限りなく似ている題名の本を読みます。

先週の金曜日(17日)は、3年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

ひとりだったので、どういう構成にしようかと考え‥最初にこの絵本を読みました。

以前、6年生のクラスで一度読んだことがあるのですが、面白さが伝わったという

手ごたえが薄かったので、機会があったら、別の学年で読んでみようと思っていました。

3年生が「平均値」ということをどこまで理解しているのか(学習しているのか)、

わからなかったのですが、掛け算は知っているはずなので、単純に、数字の面白さと

とらえてくれればいいかなーと。

んー。どうだったでしょうね、今回もイマイチな感じかな。

その数字をどうやって導き出したかが、最後にまとめて説明されているのですが、

家で読む場合だったら、自由にぺージを行き来したり、わかるまで説明したり

できるけど、大勢の前で読む場合は、なかなかそれは難しいので‥。

だったら、それはクラスでの読み聞かせには向いていない本なのでは?ということになり

ますが‥でも、なんかね、面白いところもあるので、工夫次第、構成次第なのでは?と

思ったりもするのです。

したがって(笑)、またいつかどこかの学年でチャレンジしてみたいと思います。

1冊目が科学系絵本だったので、2冊目は、「ものがたり」がよいと思い、

こちらを選びました。

季節的にはぴったりだと思いましたが、おわかれの話なので、ちょっと

唐突感はあったかなー。

もう1冊、なんか気持ちを切り替えるための短い話をはさむか、最後に

言葉遊び絵本から、数ページ読んでもよかったかなーと思いました。

すこしだけ時間が余ってしまって(私たちの持ち時間は15分)、3年生、ちょっと

物足りなさそうにも見えたので。

昨日は読み聞かせ当番の日でした。

前回は10月20日(金)だったので、ざっと3週間ぶり。

ひとりで1年生のクラスへ行きました。

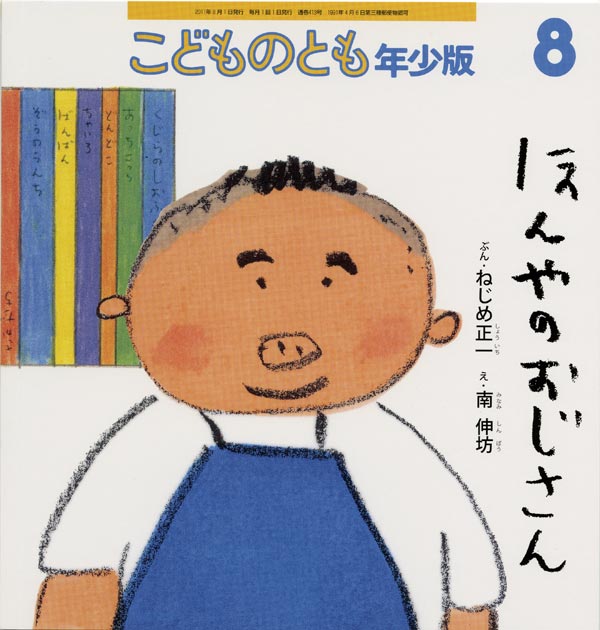

まずは、肩慣らし的な短いお話‥。ねじめ正一 文 南伸坊 絵

神田の古本屋さんで見つけました。(2011年8月号)

本屋さんで「ぼく」が絵本を読んでいると、本屋のおじさんは、

いつも にこにこしながら

「なにをよんでるの」って

やってきて

ゴリラの絵本を読んでいれば、胸を叩いたり、さがだちをしたりして

ゴリラをマネをし、さるの絵本を読んでいれば、お店の柱をするすると

のぼっていって、天井に頭をぶつけるし‥。

という具合に、ちょっかいを出したがるのです。

ぞうの絵本のときは、どんなことをするのかな?

じゃあ、くじらのときは?? と、1年生は予想しながら、楽しそうに

聞いてくれました。

今では、「ほんやのおじさん」というよりも、「ほんやさん」自体が珍しく

なってしまったのが、とっても残念です。魅力的な本屋の魅力的な店主さんを

大事にしなくてはいけないですよね。

2冊目は、きっとしずかーになってしまうのだろうなあと思いながら、こちらの本を。

表紙の男の子、ジルベルト君が、風とたわむれる様子が詩的な文章で

綴られています。

季節はいつごろ、ということは断定されていないけれど、

あき、りんごが みのると、ぼくは かぜと はしっていくんだよ、まきばに。

とか、

このはが ちると、ぼくはよく おちばをはいて やまにつむんだ。でも すぐに

かぜが やってくる。

という箇所で、今頃読むのにいいかなーと思って選んでみました。

ひとつのストーリーになっているわけではないので、ちょっと聞きづらいかな、と

感じましたが、こういう絵本もたまにはいいかなーと。

3冊目は、(教室で読むのは)やはり初めての絵本。

表紙のうさぎ?が「まよなかさん」。

「まよなかや」というコーヒー屋さんを、夕方からオープンします。

満月の夜、まんまる島で 夜空のかんそく会 が開かれるそうで、

大量の注文がはいりました。

準備をして、まんまる島まで、コーヒーの注文を届けるまでが、お話で

描かれています。

途中、オバケ森を通ったり、氷山に乗ったペンギンたちにコーヒーを

ごちそうしたりしているうちに、約束の時間に遅れそうになりましたが、

海のおじさんオバケの助けで、なんとか間に合わせることができました‥。

まよなかやの店内の様子や、存在そのものが、コーヒー好きにはたまりませんが、

1年生はどうだったでしょうね。どう思ったかな。

※読み聞かせとは別に、「ジルベルトとかぜ」★ 「まよなかさん」☆ の

過去ログがありました。(自分でも忘れていたので、リンク貼っておこーっと。)

10月20日(金)は、2年生のクラスでの、読み聞かせ当番でした。

1冊目にこちらの絵本。

先日ログを書いたので、内容紹介は割愛しますが‥。

やっぱり私的には、動物が他の動物のお面をつけて踊るというのは、とってもシュール!

(エッツの『もりのなか』が、中谷さんの気持ちのどこかにあったのかなーなんて

想像してしまいます。)

2冊目は、もうじきハロウィーンなので、久しぶりにこの絵本を読みました。

読み始める前に、以前だったら、「10月31日は何の日か知ってる?」と訊いて

いましたが、今は「ハロウィーンの日は、みんな何かになったり、パーティをやったり

するの?」と訊くようになりました。

たいていの子は、家族でハロウィーンのごはんを食べるとか、友だちの家に行って

お菓子パーティをするとか、仮装をする、と言ったりします‥すっかり季節行事ですね。

なので、お話の中の、ニューヨークに住むゆめちゃんのハロウィーンも、わりと

身近に思うのでは?と思いました。

が、仮装に関しては、2年生の中では驚きもあったようで、「潜水艦」や「サラダ」に

なった子を、読み終わったあとにページを繰って見せたら、みんな前の方へ出てきて

確認してました(笑)

高林さんの絵は、いつ読み返しても、ほんとに好きだなーと思います。

10月の、図書ボランティア(読み聞かせ)の記録です。

13日(金)は、ペアで、4年生のクラスへ行きました。

ペアさんが読んでくれたのは、こちらの本。 ちょっと季節がずれてしまったので、

ちょっと季節がずれてしまったので、

どうしようかと考えていたそうですが、長新太さんの絵の、かがく絵本、

なかなか面白かったです。

思わずやぶ蚊に同情してしまいます(笑)

続いて私が読んだのは、7日の新刊絵本講座で手に入れたばかりの

こちらの落語絵本。

人間国宝である 柳屋小三治の落語「猫の皿」を底本をしているので、

おはなしが面白いのはもちろんのこと、野村たかあきさんの版画の絵も

とてもよい感じです。

ところは、お江戸。登場するのは、掘り出し物を探して、ほうぼうを歩き回る

「道具屋さん」と、茶店の爺さん、そして表紙に描かれている猫。

田舎を捜し歩いても、よいものを見つけられなかった道具屋が、もう今回は

あきらめて、江戸へ戻ろうとして寄った茶店で、ふと、奥をのぞくと猫が

ごはんを食べていた‥

なにげに ねこのさらをみて おどろいた。

これが、<えこうらいの うめばちのちゃわん>という すごいしろもの。

えどじゅうを さがしても これだけのちゃわんをもっているのは、

ふたりとはいないだろうという すごいちゃわん。

「しらねえっては おそろしいね。

ほんものだよ。

こんなものを ねこのさらにしてやがる。

こりゃあ ありがてえ。しょうばいを なまけちゃいけないね。

こんなところで、うまいしょうばいに ありつけるとは おもわなかったね‥」

そして、この道具屋はその梅鉢の茶椀を手に入れるために、まず猫を手に入れると

いう作戦に出たのですが、茶店の爺さんの方が、さらに商売上手だったというお話です。

落語なので、オチがわからなければ、何も面白いことはなく‥そのオチがわかるのは

何年生くらいからかと考えて、まずは4年生でチャレンジしてみたのですが。

まあ、反応的には、拍手パラパラという感じで、わかったという子もいれば、??という

子もいたような感じでした。

機会があれば、5年生6年生のクラスでも、読んでみたいと思います。

先週の金曜日は、5年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

毎年9月は、5,6年生の家庭科のミシン学習をお手伝いする「ミシンボランティア」

というものに、参加しているのですが、今年も3回行ったうちの2回が5年1組さんで、

そして、その週のお当番のクラスも同じ1組さんでした。

こういう偶然は、初めてだったし、せっかくなので(笑)、お裁縫箱繋がりということで、

図書館へこの絵本を借りにいきました。

(今までに2度くらいは教室で読んだ気になっていましたが、過去ログを探しても

見当たらなかったので、もしかしたら、練習だけはして、読むのはやめていたのかも

しれません。)

表紙からもうっすら伝わってくる通り、韓国のお話で、扉からのぞいているのは、

あかてぬぐいのおくさんが大切にしているお針のなかま(を擬人化したもの)なのです。

ちなみに裏表紙はこうなってるんですよー。

ある日、あかてぬぐいのおくさんが、お針の最中に、ちょっとうたた寝をしてしまった時に、

せのたかい ものさしふじんが、みんなを みおろして いいました。

「うちの おくさんが おはりが じょうずなのは、なんといっても わたくしが

いるからですわ。わたくしがいなければ、すんぽうを きちんと はかれませんもの。

わたしたちのなかで いちばん だいじなのは、この わたくしですよ!」

と、唐突に言いだします。

それを聞いたはさみおじょうさんが、くちをとがらせて 「あら おねえさん、

ききずてならないことを おっしゃって。」 と言い返します。

そうして次々に、すましやのはりむすめ おしゃれないとねえさん ゆびぬきばあちゃん

のしごておとめ ひのしねえや も持論を展開し、われこそが一番大事と主張し始めます。

一方、うたた寝していたおくさんは、皆の言い争う声で目を覚まし、それぞれの自慢話に

こらえきれなくなり、ついに立ち上がり大きな声で「いちばんえらいのは この わたしだよ。」と

言っていまします。

パンドラの箱、あけてしまいましたね~。

些細なことのように思えることでも、いやいやそれを言ってはおしまいよ、ということ

日常生活の中で、ありますよね(笑)。

7にんのなかまは悲しくなり、泣きだしたり、出ていこうとしたり。

おくさんだって、悪い夢をみて取り乱して泣いてしまいます。

夢から目覚めたおくさんは、はずかしそうに いいました。

「おまえたち、すまなかったね。わたしが ひどいことを いっちまって。

おまえたち ひとり ひとりが、みんなたいせつだってことを わすれていたよ。

わたしたちのなかで だれか ひとりでもいなくなったら、おはりはできないのにね」

おくさんの言葉、いいですよね~それを聞いている7にんのなかまの嬉しそうな顔!!

お針道具だけではなく、いろんなことに応用できますよね。クラスとか、職場とか(笑)

教室の5年生は、とても真剣に聞いてくれました。手元でよく絵を見たり、何度か読んでいたり

すれば、面白いポイントとかわかって、笑いも出てくるかなーと思いますが、まずはお話の

成り行きを見守っていた、という感じがしました。

このあとペアさんがこちらの絵本を読んでくれました。

2学期の図書ボランティア(読み聞かせ)は、今日から始まりました。

私はひとりで3年生のクラスへ。2冊読んできました。

1冊目はこちら。

1学期に2年生のクラスでも読んだ、たしろちさとさんの絵本。

夏休みに、山登りやハイキング、キャンプをした人もいるかなーと思い

選んでみました。

題名についている「ポレポレ」という言葉はどういう意味なのか、

おはなしの中に出てくるので気を付けて聞いていてね、と言いそえてみました。

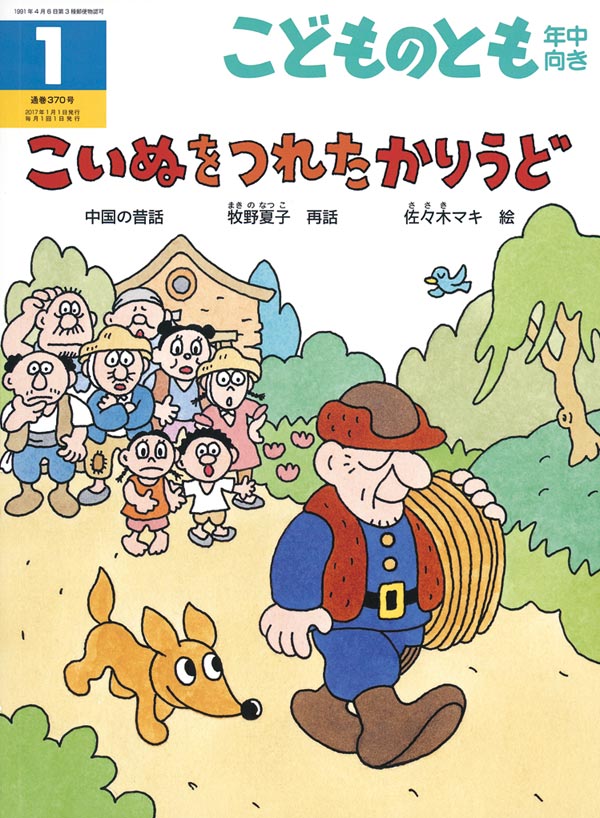

2冊目は先日見つけた、ことものとも年中向きのバックナンバー。

中国の昔話の再話ですが、佐々木マキさんが描くと、ちょっと東欧ぽい感じが

しますよね?

お話の出だしはこんなふうです。

あるところに、としおいた かりうどが いました。

ふしぎなことに この かりうどは、てっぽうを もたずに

かりに いくのです。

それなのに、かならず えものを もって かえってきます。

どうやって えものを とるのか、それは だれにも わかりません。

ある時、虎が出没して困っている村人から、虎退治の要請がきます。

かりうどは、縄を一束と、こいぬをつれて山の中へ入っていきます。

さて、どうやって、かりうどは虎を仕留めたのでしょう?

ヒントは、かりうどが連れているこいぬなのです。

かりうどは、まいにち ごまあぶらに ひたした パンを やり、

みずの かわりに こまあぶらをのませ、ごまあぶらで からだを

あらってやっているおかげで、こいぬは、はなの てっぺんから

しっぽの さきまで、つるつるの つやつや。

ごまあぶらの こうばしい においを ぷんぷんさせているのです。

こういう方法があったのか!!と、驚きながら笑う人と、でもこれはちょっと

どうかしら、と嫌悪する人がいるかもしれないなあと、思う退治法なのですが‥。

3年生は、ほとんどの子が笑っていましたが、ココロの底から大笑い、って

感じでもなかったような(笑)。

担任の女の先生は、苦笑い、といったところでしょうかー。

来週は、ペアさんと5年生のクラスへ行く予定です。