先週の金曜日は、1学期最後の図書ボランティア(読み聞かせ)当番でした。

初めてペアを組む方とふたりで、4年生のクラスへ行き、最初にペアさんが

2冊続けて科学絵本を読みました。

最初は、この季節にぴったりな感じの「ほたる」。

蛍は卵の時から光ってるって、わたし 初めて知りました。

次はこちらの『こっぷ』。

写真絵本ですが、ほとんど白黒写真。古い感じは否めませんが、それでも

なかなかよい絵本だなーと、思いました。

科学絵本の後なので、私はこの絵本を選んでみました。

べスコフの絵本‥ずっとずっと前から持っていました、小学校の教室で

読むのは初めてでした。

ブルーベリーも、今が旬かなーと思ったら、なんか急に読んでみたくなって(笑)

時間もだいたい7分くらいだったので、ちょうどよい感じでした。

赤い帽子に、水色のストライプのスモックを着たプッテ。

お母さんの誕生日にブルーベリーとこけももをプレゼントしたいと思い、森へ

行きますが、どこにも見当たらず途方にくれて泣いてしまいます。

そこへ現れたのは、ブルーベリーのとうさんで、ブルーベリーもりの おうさま。

プッテに魔法をかけて、ブルーベリーのくにへと連れて行ってくれることにー。

ブルーベリーのこどもたち、こけももかあさんのところの女の子たちの愛らしい姿。

どのページも、丁寧に描かれた動物や植物たち‥。

ブルーベリーとこけももで、持ってきた籠がいっぱいになると、おうさまはプッテに言います。

「おかえり プッテ。もう五じすぎだ。おかさんが しんぱいするよ」

元の場所へ戻ってきた プッテは はじめ ゆめをみていたのかとおもいました。

でも、あかいみとあおいみのはいった 二つのかごが、あしもとに ありました。

ゆめじゃなかったのです。

特別派手な「冒険」ではなかったけれど、じんわりと良い絵本だなーと、思いました。

6月23日(金)は、3年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

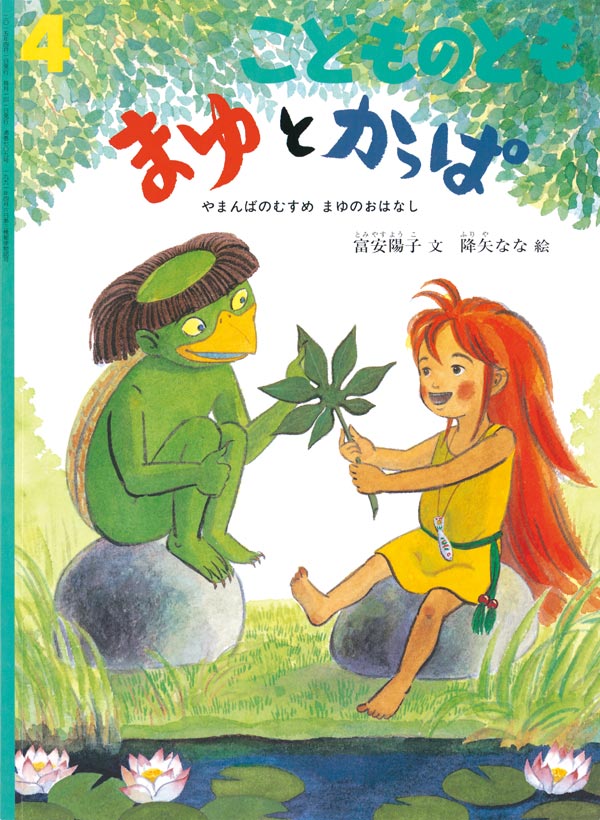

最初に読んだのは、この絵本。

2015年4月号の「こどものとも」ですが、なんか、かっぱって

6月っぽいかなーと思いまして笑。

やまんばのむすめ、まゆのシリーズはこれまでに5冊あって、かっぱが

出てくるこの話は、最新作の6冊目だったと思います。

(購入したとき、ブログに書いてました)

かっぱを見たこともなく、お相撲が何かも知らないまゆでしたが、

かっぱのチャンピオンと取り組むことになり‥土俵際まで追い詰められ

でも、ふんばる、見開きで描かれている場面はとても迫力があり見応えがあります。

そのあとの、かっぱたちとの友情や、裏表紙の絵までも含めて、お話が

続いているところなど、このシリーズはほんとうに見応え読み応えがあるなあと

思いました。

2冊目は、6月9日に5年生のクラスで読んだ『てがみをください』を

読んでみました。

2冊目は、昨年秋からあたためていたこの絵本をやっと読むことができました。

たしろちさとさんの講演会でお話を聴いた時に、この絵本の誕生秘話(?)も

聞くことができ、教室で読む機会を待っていましたが、冬よりも、夏に向かう

今頃がちょうどよいと思っていました。

ポレポレは、スワヒリ語で「ゆっくり」という意味の言葉。

表紙に描かれたたかいたかいやまに登ろうとしているのは、はりねずみくん、

ぞうくん、やぎくん の三人組です。

気持ちがはやり、競争しようと言いだしたはりねずみくんに、近くを歩いていた

さるおじさんが はなしかけてきました。

「おう、ぼうずたち、さきは ながいぜ ポレポレやまのぼりだぜ」

「ポレポレって なぁに?」と はりねずみくん。

「〝ゆっくり”ってことさ」

大荷物のやぎくんは、途中で根を上げてしまいそうになりますが、優しい

ぞうくんが励まし、荷物も全部持ってあげて‥なんとか断崖も登り切り

めでたく頂上に着くことができました。

料理が得意なやぎくんは夕食の準備にとりかかり、他のグループともスープを

分けあい、賑やかに夜はふけていきます。

三人だけのテントにもどり、はりねずみくんも眠ってしまったあと、やぎくんは

ぞうくんにこう話しかけます。

「ぼく ちょうじょうまで のぼれて よかった」

「うん やぎくん がんばったよね」

「ぞうくん ありがとう」

ちょっとほろりときそうなとっても良い場面です。

1冊目に比べてちょっと長いお話でしたが、2年生はよく聞いていて、やぎくんが

リュックの荷物を全部出すところにはその多さに驚き、荷物を持ってあげたぞうくんには、

「やさしいね」とささやいていました。

今日は2年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

ひとりで、絵本2冊を読んで、すこしだけ時間が余ったので「おまけ」を

付けました。

最初に読んだのは、先日の「はじめましての絵本たち」で購入した新しい絵本。

池の中ですいすい泳いでいたかえるが‥

いけから

ぴょん

はっぱに

ぴょん

おにわに

ぴょん

おやねに

ぴょーん

‥と、高い所へ飛び移っていく、ただそれだけのお話なので、

2年生にはちょっと物足りなかったなーと思いながら読み始めましたが、

おやねに ぴょーん あたりから、どんどん高い場所へ飛んでいく様が

2年生にはとても受けていました。

クレヨン?パステル?で描かれた、ささめやさんのかえるもとても

かわいらしく、雲の上からさらに高みを目指すチャレンジャーなところを

思わず応援したくなります(笑)

※2冊目を載せようとしたのですが、なぜかうまくいかなかったので、

次のログに分けました。

先週の金曜日は5年生のクラスでの、読み聞かせ当番でした。

ペアさんが最初にこの本を読みました。

当時9歳の男の子(表紙の子ですね)が、思ったことをそのまま書いた、

詩の本? と思っていたら、自己啓発本って、紹介されていますね。

(正直言って)ペアさんが選んだ時に、私の中で(・・? マークが点滅しました。

でも、一度別のクラスで読んだ時に、同じくらいの年頃の子が書いたと話したら

クラスの共感を得られた、というようなことを聞いていたので、どんな内容なのかの

興味も(私の中で)ありました。

あらかじめ、5年生に響きそうな箇所をピックアップしていて、時間も7分くらいに

おさめていたし、何より、自分たちと同じ小学生が書いた本ということで、5年生も、

よく聴いていたと思います。

次はわたしの番で‥この日のために用意していたのはこちらの絵本。

ことり文庫さんの紹介文をサイトでみかけ、私も読みたくなって借りてきました。

かえるのミドリと、いちじくの葉っぱのミドリがとてもきれいで、ほんとうに

今の季節にぴったりです。

ぼくの家の郵便箱の中に、ある日引っ越してきたかえる。

「どう すれば ぼくにも てがみが くるんだい」

と訊かれて、ぼくはかえるに教えます。

「そりゃ、じぶんからも てがみを かけばいいのさ。

てがみを くださいって」

けれど、待っても待っても、かえるの元に手紙は届かず、とうとうかえるは

「どうも ここの うちは、てがみに すかれていないらしい」と、

荷物をまとめて出ていってしまいます。

かえるがいなくなった後に、郵便箱を掃除しにいったぼくが

見つけたものは‥。

4分半くらいで読める、短いおはなしですが、手紙をめぐる「すれちがい」が

すこしせつなくて‥教室で読むのだったら、高学年の方がふさわしいかな

と思いました。

時間合わせに何かもう1冊、と考えていた時に、そうだ、ペアさんは

絵のない本を選んだので‥と思い、ほとんど文字のないこの絵本を持って

いきました。

読み終わって教室を出るときに、担任の先生が「この本おもしろいですね~」と

言いに来てくれて‥とても気に行ったようでした。

5年生はどうだったでしょうね、気に行ってくれたでしょうかー。

来週は、2年生のクラスで、(別の)かえるの絵本を読む予定です。

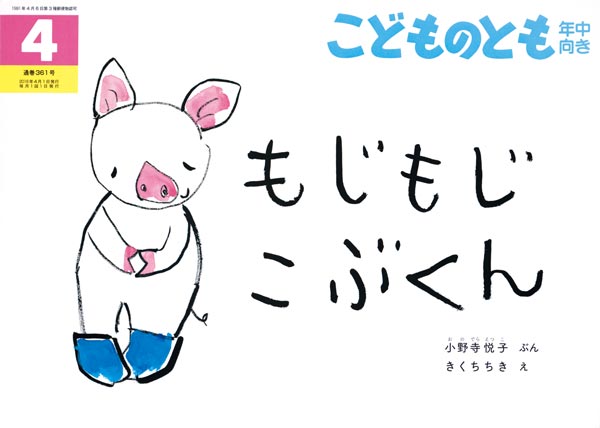

先週の金曜日は、1年生のクラスでのよみきかせ当番。

4月に入学して、やっと1ヵ月とすこしの、1年生のクラスへ行くのは

とても楽しみでした。

まだ小学校に馴染めない子や、新しい環境に戸惑っている子がいるかもしれないと

こちらの絵本を選びましたが、そんな心配は無用だったことが、廊下で待っている時

からわかる、とっても元気のよいクラスで‥わいわいがやがや賑やかでした(笑)

昨年の4月号ですが、きくちちきさんのサイン入りを見つけ、先月購入しました。

表紙絵からもわかる通り、こぶたのこぶくんはとっても恥ずかしがり屋。

アイスクリームを買いに行きましたが、注文するときに大きな声が出せません。

もじもじしているうちに、サイおくさんや、ワニにいさんにどんどん先を越され、

アイスクリームがなくなってしまったらどうしようと心配になりますが、でもでも、

最後のひとしぼりの勇気が出ないのです。

でも、こぶくんは もじもじ もじもじ。

まだ なんにも いえません。

うなだれて うなだれて

こぶくんの はなのさきは、

もう じめんに とどきそう。

地面に届きそうなほどうちひしがれたこぶくんの耳に届いたのは、

ちいさなこえを精一杯張り上げて

「いちごあじの くださーい」 と言っているありのありいちゃんの声でした。

頑張っているありいちゃんの姿に励まされ、

こぶくんは もう もじもじしていませんでした。

最後はふたり仲良くアイスクリームを食べている場面で終わり、1年生も

安心したようでした。

2冊目は、『そらまめくんのベッド』を読みました。

新学期は(1年生だったらなおさら)、敢えて知っている絵本を入れていったほうが

いいかなーと思い、たいていは『そらいろのたね』や『ぐりとぐら』などを読むのですが、

この日は、そらまめくんにしてみました。

自分のふかふかベッドが大のお気に入りで、たからものだと思っている

そらまめくんは、えだまめくんや、グリンピースのきょうだいや、さやえんどうさんや

ピーナッツくんが、眠ってみたいと言っても、色々理由を並べては決して貸そうとは

しませんでした。

そんなある日、ベッドが突然なくなってしまいます‥

何日も探したあげく、ベッドの中にはうずらのたまご。そしてどっしりとその上に座り

たまごをあたためているうずらのお母さん。

そらまめくんはベッドを取り戻すことができるのでしょうか‥。

丁寧に描かれた絵も、ちょっとわがままなそらまめくんも、ドキドキするストーリーも

とてもよくできている絵本だなーと、あらためて思いました。

大切なものを、最初は貸してあげられなくても、あとから、友だちと共有できるように

なって、そらまめくんえらいですよね(笑)。

まだすこし時間あったので、いつ読んでも、大人気のこの絵本も読みました。

「知ってるー」と言った子と、「知らなーい」と言った子と、半々くらいだったで

しょうか。

読み聞かせのある金曜日の朝を、これから楽しみにしてくれるといいなあと

思います。

先週の金曜日(12日)から、今年度の図書ボランティアが始まりました。

私は今年度も「読み聞かせ」での参加です。

ペアさんと二人で、6年生の教室へ行きましたが、見学者が来られると

いうことで、少々緊張してました。

最初に、ペアさんが「もうすぐ母の日なので、お母さんの気持ちにすこしだけ

寄り添ってみませんか」と言ってから、この絵本を読みました。

お母さんだったら、誰もが感じていることを、描いた絵本で‥(私は、発売後すぐ、

本屋さんで立ち読みしていたら、涙がどんどん出てきて、とても困った記憶があります。)

そのあとに、もう1冊こちらも。

2番手の私はこの絵本を読みました。

昨年も、最初のお当番が6年生だったので、買ったばかりのこの絵本を

読んだのですが、今年も。

ペアさんの選んだ絵本が、もうすぐ母の日で、お母さんの気持ち。

この絵本が、来月やってくる父の日にむけての、お父さんの気持ち。

のようにも受け取れて‥。

相談して選んだわけでもないのに、面白い組み合わせだったね、

とペアさんと終わったあとに話しました。

来週は、ひとりで1年生のクラスへ行く予定です。

あれとあれと、あの絵本も読もうかなーといろいろ思案中♪

※見学に来てくださった方は、この春1年生になったばかりの女の子の

お母さんで、もしも抽選で落ちたらどうしようと思っていたそう。

楽しい仲間がまたひとり増えてうれしいです。

今日は(私にとって)今年度最後の読み聞かせの当番日でした。

3月は今週と来週の2回で、最後の週が5,6年生のクラスというのが

定番だったので、てっきり今週は、3,4年生のどこかのクラスへ行くものだと

ばかり思っていました。

で、先週、図書館へ行った時に、「良さそうだなー」と思う絵本を2,3冊

借りておいたのですが、当番表ができあがってみたら、私が入る今週は

5.6年生のクラスになっていて‥そして私は、6年担当。

ペアさんの絵本を訊いてみたら、すこし長めで、どちらかと言うと感動系(?)

だったので、私は、借りてあったこの絵本に決めました。

前に読んだことがあったなーと思い出し調べてみたら、2010年の9月。

その時は5年生のクラスでした。

この絵本のおもしろいところは、まず出だし。家族みんなが体が弱いところ(笑)。

そして、生まれてきたあかちゃんも、じょうぶではなくて、ものを食べたがらない。

お母さんは、悲観して泣いてばかり。

フツー、絵本って、静かに始まったり、楽しい雰囲気を醸し出したりするのに、

のっけから、なんか低調なところがさすがバーニンガムだなあと思ってしまいます。

そして、テーブルのフルーツボウルの中にあったアボカドを、偶然食べさせてみたら

あかちゃんはとても気にいって‥そして みるみる、じょうぶになったのです。

いすのベルトはちぎっちゃうし、

こどもたちをのせたくるまは、

ひっぱっちゃうし、

といった具合に、とても力持ちになっていきます。

どろぼうをやっつけたり、いじめっ子を川へ放り投げたりもするのに、

最後のページは、ベビーベッドですやすや寝ているところ。

そういうギャップがほんとうにおもしろいです。

読み始める前に、まさか居ないだろうーとは思いながらも、

「みんな、アボカドって知ってるよね? アボカド 好き?」と訊いてみたところ、

「知ってるけど、食べたことなーい」

「知らなーい」という声が、ちらほら聞こえたのには驚きました。

でも、読み終わったあとに、「アボカド食べてみようかな」と、最前列の男子が

つぶやいているのが聞こえたので、「お醤油をすこしかけると、マグロみたいな

味がするので、試してみてね」と言いました(笑)。

次に、ペアさんが読んだ絵本はこちら。

耳が聞こえないのに、メジャーリーガーとして活躍し、殿堂入りもしている

ウィリアム・ホイ。

アウトやセーフといった、野球のジャスチャーは、初めから存在していた

わけではなくて、彼によって生み出されたものだったということが、

よくわかる絵本です。

最後に、観客から彼が祝福される場面では、静かに、胸が熱くなりました。

担任の女の先生も、2冊とも気にいってくれたようで、廊下まで出て

その気持ちを伝えてくれたことも、嬉しかったです。

絵本って、ほんとにいいなあ、と、またしても(今までに何回想ったことか!!)

思った年度末でした。

先週の金曜日は、5年生のクラスでの、読み聞かせ当番でした。

すこし迷ったすえ、こちらの絵本に初挑戦しました。

新刊絵本講座で紹介されて、お話も絵も、紙の質も、とっても好みな絵本でしたが、

すぐには購入せず(なんでだったかもう思いだせません笑)、去年の娘の誕生日に

贈る、という方法で、手に入れました。

私たちには馴染みのない「ブラックベリー・フール」というデザートを軸に、

1710年代、1810年代、1910年代、そして2010年の4つの時代の4つの家族の

物語が描かれています。

ブラックベリー・フールは、ブラックベリーと、砂糖と、生クリームさえあれば誰でも

簡単にできるデザートで、使う道具や、冷やす手段の違いはあるものの、300年前から

レシピがほぼ同じなのです。

泡立て器が進化したり、冷蔵庫がない時代はどうやって冷やしていたかとか、

そのあたりにも注意深く、絵を見ていくと楽しめると思います、と読み始める前に

すこし解説をしました。

もっと注意してみていくと、1710年代はイギリスのライムという町で暮らす家族が

描かれていますが、食卓についているのは、お父さんとお兄さんたちだけで、

お母さんと、女の子は、一緒には食べていないのです。

1810年代は、アメリカのサウスカロライナ州チャールストンの農場主の家なので、

主と肌の色が違う、べラックベリーフールを作ったお母さんと娘は、もちろん、

食卓に一緒につくなんてことは決してなかっただけではなく、あとかたづけのとき、

ボウルについていた ブラックベリー・フールをなめるのも、ものおきにかくれて、

でした。

1910年代、100年前のボストンになると、ブラックベリーは市場で買ってきて、

生クリームは配達されたもので、台所には冷蔵庫(木でできていますが)がある、という

私たちの今の暮らしにぐっと近づいてきます。食卓も家族みんなで囲んでいます。

2010年といえば、つい最近。サンディエゴに住むお父さんと息子が、スーパーマーケットで

買い物をして、お父さんは、インターネットでレシピを調べ、息子は、電動あわだてきで

いっきにホイップクリームを完成させます。

冷蔵庫に、出来上がったブラックベリー・フール入れたとき、友だち家族が、思い思いの

料理を持ってきてくれて、ばんごはんは、みんなでゆっくりたべました

ひとつのデザートをめぐる4つの物語。

5年生の気持ちのどこかにひっかかるものが、すこしでもあったらなあと思いました。

(読み終わった後に、なんで、このお母さんと女の子はものおきに隠れて

ボウルをなめていたのかわかったかな?と聞いてみました。

前の方に居た男の子が、奴隷だからでしょ、と答えてくれて、5年生くらいだと

いろんなこと知っているね、かなしい歴史だよね、と結びました)

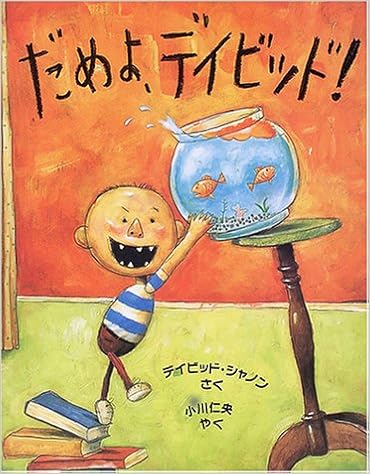

長い絵本だったので、1冊で終わりにすることも考えたのですが、あえて高学年で

この絵本を読んでみようと、思いました。

「もうこんなふうに、おこられている人いないよねえ?」と言ったあと。

どのページでも、笑いが起こり、ちょっとしんみりしたような気分が一掃されて、

楽しい気持ちで終わることができたので、読んでよかったと思いました。

最後のページで、よしよし、デイビッド‥ だいすきよ!

誰だって、いくつになったって、そんなふうにすべてを受け入れてもらいたい

ですものね。

先週の金曜日は読み聞かせの当番日。

4年生のクラスでひとりで2冊、読んできました。

最初に読んだのはこちら。

誰もが知っている話だけれど、ちゃんと読んだことはないのでは?

わたしも、実は教室でこの絵本を読むのは初めてでした。

2月なので、節分→豆まき→鬼→鬼が出てくる絵本、という連想‥です(笑)。

読んでみるとなかなか読み応えがあり(9分くらいかかります)、内容的にも

とてもしっかりしています。

ももたろうが、なぜ、おにがしまへおにたいじをしに行こうと思ったのか、

その経緯が場面でちゃんと説明されているし、何より、おじいさんおばあさんが

ももたろうを大切に育てたことがよくわかるので、家族のものがたりとして

いいなあと思ってしまいます。

ももたろうは、いぬ、さる、きじとのたった「4人」で、鬼の大軍に向かっていく

わけですが。

にっぽんいちのきびだんごを どっさり たべてるもので、なんびゃくにんりき。

ここでも、ももたろうたちが強い「わけ」が、ちゃんと(でもさりげなく)説明されて

いるので、物語が、すとんと胸に落ちていくのかなーと思いました。

4年生は、「最初の絵本はももたろうです、みんな知ってるかな?」と言った時には

なあんだ感が多少漂っていましたが、私の記憶と違っているところもあったので、

みなさんが知っているお話とも、違っているかもしれませんよ、と言ったら、素直に

聞き入り、読み終わったあとに、「最初に流れてきた桃じゃなかったね」とか、

「たからものは持ってこなかったー」とかいろんな感想言ってました。

2冊目は、この時期に機会があったらぜひとも読みたいこちらの絵本。

どんどん「家化」していくてぶくろがとても楽しいです。

知ってる子と知らない子が半々くらいのようでしたが、知っていると言っていた

男子が、ページをめくるたびに、おもしれえとつぶやいてくれる姿が

かわいかったです。

最後のさいごで、熊が入ってきますが、その絵は描かれてないんですよね。

だから、皆、自分の頭でその姿を想像するわけですが‥

最終ページの絵は、また元のてぶくろだけに戻っているので、簡単な文章の

繰り返しが面白い本ですが、想像力を駆使するという点では、中学年、高学年向き

かも?と思ったりしました。

すこし前にさかのぼりますが、1月20日金曜日は、今年になってはじめての

読み聞かせの当番日でした。

ペアで5年生のクラスへいきました。

私が最初に読むことになっていたのですが、その日の教室内は、男子と女子が

真ん中から不自然にきっちりと分かれていたので、いつものように、

「本のページが見にくいので、もっと真ん中に寄ってください」と声をかけました。

ところが、廊下側に陣取った男子に動く気配なし。

前列に居る女子のひとりが「今、男子とけんかしているとこなんです。だから

これでいいんです」と教えてくれました。

はいはい、そんなこともあるんですねーと心の中でつぶやきながら、

「では、絵が見たくなった人は寄ってきてくださいね」と言い、読み始めました。

選んだのはスズキコージさんの絵本。

なんとなく、コージさんの絵で、むかし話が読んでみたくなり、図書館へ借りに

いってきました。

けちんぼうな主人に嫌家がさしたジプシーが旅に出て、そこで出会った

ものたち‥ぎんいろのさかな、ワシのこども、アリの王さま‥を助けると、

うつくしい王女と結婚したいという望みを叶えるための手助けを、それらが

してくれるというお話なんですが。

王女と結婚できる条件は、「王女から隠れて見つからなかったもの」で、

王女は とてもかんがよくて、りこうで、しりたがりやだった し、しかも

世界じゅうのものを、なんでもうつしだす 鏡 を持っているのです。

1度目は見つかり、2度目のチャンスをもらうものの、次に見つかったら

おもい罰をうけるのよ と言われ、けれど見つかったにもかかわらず、

王女からの罰はありませんでした。

3かいめのこんどこそ、しあわせを つかめるかもしれない。

ジプシーはアリの王さまにたのみ、とてもうまく隠れます。

一方、王女は、鏡に自分の心が映し出されていることを知り、

「それじゃ、ジプシーは、わたしの心のなかに いるというのね」

王女は自分でも気づかぬうちに恋に落ちていたのですね。

このあたりが、高学年で読んだほうが面白いかなーと思って選んで

みたのですが、男子と女子のけんかの真っ最中(笑)だった5年生には

どう伝わったでしょうね。

2冊目と3冊目は、ペアさんが読んでくれました。

先週の金曜日は、2学期最後の読み聞かせ当番の日でした。

ペアさんとふたりで4年生のクラスへ行く予定でしたが、前日の朝になって

風邪をひいた方の代わりにひとりで3年生のクラスへ行くことになったので

選書も仕切り直しました。

初挑戦で『ちいさなもみのき』を読んでみようと決め、10分近くかかる絵本なので

1冊でもいいかなと思ったのですが、その前に、短いけれど、とてもあたたかで

この時期にぴったりのこちらも読みました。

うさぎさんの次に、ろばさんが雪の中でさつまいもを見つけて、

家に帰ってきてみたら、かぶが置いてあったのを見て、

「ゆきが こんなに ふって、

とても さむい。やぎさんは きっと

なんにも たべものが ないでしょう。

このかぶを もっていって あげましょう」

のところで、どうやらこれは繰り返しになるのでは?と気が付いたようで、

ふふふと笑っている子もいました。

1年生だとしばらく読むまでは、それに気が付かないので、学年があがると

やっぱり違うものだなーと思いながら読みました。

2冊目は、今日のメインのこの絵本。

とても好きな絵本ですが、教室で読むのは初めてでした。

ベッドから一度も出たことがない、足の悪い息子のために、森にもみの木を

探しに来るおとうさん。

ちいさすぎもせず おおきすぎもせず

かたすぎもせず やわらかすぎもせず

きれいな みどりの ちいさなもみのき

わたしのむすこに ぴったりだ

つよく いっしょに のびていくんだ

父の気持ちが、痛いほどに伝わってきます。

春になるとまた森へ返され、次の冬にはまたおとうさんが迎えに

来てくれて、

おとこのこも、もみのきも、まえより すこし おおきく

なっていました。

けれど3年目の冬は、雪の降り出しがいつもより早く、森は雪に包まれ、

待てども待てども、おとこのひとは きませんでした。

クリスマスなしでは、このよは、ただ おおきく、

つめたく、からっぽにみえました。

と、もみの木があきらめかけた頃、遠くからクリスマスキャロルが

聞こえてきて‥その子供たちの先頭に居るのは、

あの ちいさなおとこのこでは ありませんか。

おとこのこは、ゆきのうえを あるいてきたのです。

もりのはずれの、じぶんのきの ところまで、あるいて

やってきたのです。

男の子にとって、もみの木にとって、そしてもちろんおとうさんにとって、

こんなに嬉しいクリスマスがあるでしょうかー。

3年生は、しんと静かに最後までよく聞いてくれました。

担任の女の先生が、私が本を閉じたあと、

「みなさんのところにも、クリスマスがやってきますね」と言ったのが

印象的でした。

プレゼントをもらうだけがクリスマスではないですものね。

先週の金曜日は1年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

12月に入ったので、やはりクリスマスに関する絵本がいいなあと思い、

図書館でこちらを借りてみました。

(今回、図書館で目にするまで、まったく知らなかった絵本です)

表紙の真ん中に描かれているのが主人公のもみの木、女の子です。

ただひたすら、きれいな町へ行って、クリスマスツリーになることを

夢みています。

ちょっと えだを かしてちょうだい と赤い実をつけたつる草に言われても、

小鳥たちが巣を作ろうとしても、

だめよ、だめよ。わたしは クリスマスツリーに なるの、

きれいな町で。

と、ことわるのです。

そして、遠くを走る貨物列車の積み荷を、かけすに見に行ってもらい、

りんごや大麦の次は、いよいよ、もみの木で、自分の番だと楽しみにしています。

しかし、ある日、乗せてもらえないままに、貨物列車は行ってしまい、

それでも、夢を捨てきれないもみの木は、力まかせに 根っこを 土から ひきぬき、

森のみんながとめるのも聞かずに、 いちもくさんに かけだして しまうのです。

「わたしは クリスマスツリーに なるの。」

そう言いながら走り続けるもみの木の姿は、もう夢見る女の子というよりは、

もっと力強い‥執念?のようなものを、大人の私は感じたりするのでした。

あかりが消え、駅長さんも寝てしまった駅をあとにして、泣きながら戻りはじめた

もみの木の上にも雪が降り始め‥でも、森の仲間はもみの木をとても

あたたかく迎えてくれます。

おはなしの成り行きを、(きっと)心配しながら聞いていた1年生も、美しく飾って

もらえたもみの木をみて、最後は安心したようでした。

それにしても、このもみの木さん。

たくさんの どうぶつたちが あつまってきた。

「ぼくたちの クリスマスツリーだ。」

のあとに。

「わたし、クリスマスツリーに なるために うまれて きたの。」

と言うあたり、ただの夢見る女の子ではないな、と私は思うのです(笑)。

この日の2冊目は、ペアさんのこの絵本でした。

お話が始まる前に、歌い始める元気のよさでした♪

昨日も読み聞かせの当番日でした。

ひとりで、今度は3年生のクラスへ。

この季節に読むのならこの絵本だなーと思い、図書館へ行ったら、

ちょうどあったので、『どんぐりかいぎ』をまず選び、それに合わせて、

同じく「と」の棚にあった、こちらを借りました。

長さ的にも、内容的にもちょうどよく‥自分の直観力に拍手です・笑

谷川さんの散文詩に、和田誠さんが絵をつけたような感じです。

あるばん まことは ゆめを みた。

そらを とぶ ゆめだ。

翌日はあまりにもよい天気なので、まことはほんとうに飛べそうな

気がしてきて、夢の中でしたように‥

かるいきもちで はしってみた。

すると‥

ふわりと あしが じめんを はなれて、

まことは そらに うかんだ。

飛ぶコツを覚え、まことは自由に空を飛び回り、最後には

宙がえりまでやってのけるようになりますが、着陸はちょっと

難しくて、膝小僧をすりむいてしまいます。

ほんとうにすりむいているので、まことが空を飛んだのは

夢の中ではなかった!ってことですよね?

そして、最後は「どうやったら そらを とべるの?」と

目を丸くして聞いてきたあこちゃんに、飛ぶ方法を伝授して

お話は終わります。

教室の3年生は、ほんとかな、ほんとに空を飛んだのかな???って

思いながらも、熱心に聴いてくれていました。

2冊目はこの日のメイン本。

前にもどこかのクラスで読んだことがあったなあーと思っていましたが、

調べた結果2008年でした。8年も前だったなんてびっくりです。

その時も3年生のクラスでした。

どんぐりには、「なりどし」と「ふなりどし」があるのはなぜなのか、と

いうことを、片山健さんの絵をみながら、お話を追っていくうちに

理解できるようになっている、かがくのとも絵本です。

すこし長いお話で、教室で読むと10分ちかくかかりますが、咳をしたり

体をゆすったりし始める子もいなかったので、飽きずに聞いてくれて

いたのでしょう。

ページをめくるたびに笑いがおこる絵本も、読んでいてとても楽しい

ですが、こういう絵本もいいなあと思います。

先週の金曜日は読み聞かせの当番日でした。

ひとりで、2年生のクラスへ。

最初にこの絵本を読みました。

長新太さんの絵本なのですが、先日図書館で初めて手に取りました。

へえーこんな長さんの作品があったんだ、とすこし驚きました。

ボクの うちから、でんしゃに のって

3つめの えきで おりて、すこし あるくと、

かわが あるんだ。

そこに、トリが いっぱい

やってくるんだよ。

カモが おおいんだけどさ。

ボクが いいたいのは、トリが いっぱい

いると いうことでは なくて、ボクだけが

しっている ひみつの ことなんだ。

こんなふうな書き出しなのですが、ボクが知っている秘密というのは、

カモたちが集団で色々な形を見せてくれるということで、たとえば

それは大きなゾウやクジラのように見えたり、山や木の形に見えたり

します。

そしてボクのお気に入りは、オトウサンとオカアサンの形に、カモたち

なってくれるところ。

たしかに、遠くから見たら人間の男女のように見える絵に、教室で

見ている子供たちもゾウやクジラ同様、「見える、見える」と言っていました。

でも、カモたちがかたちどるオトウサンとオカアサンは、ケンカをはじめて

しまい、それをボクは トリたちは、ボクの うちを かんさつ

しているんだね、きっと。 と言うのです。

夕方に、ひとりで川のほとりにたたずみ、暗くなるまでの時間を

過ごすボクの胸のうちを思うと、すこしいたたまれないような気持ちが

してくるのは、深読みし過ぎかなーとも思うのですが。

全体的に緑や青や黒で彩られた画面からも、ボクの静かな願いが

伝わってくるように思います。

いつか オカアサンと オトウサンと

ボクが ならんでいるところも、

やってくれると おもうよ。

2冊目は、またまたこひつじ文庫さんのログで見かけ、

そういえば、うちにもあったなあと探してきたこの本を読みました。

隣の森から引っ越してきた、のねずみのもんには友達がいません。

でも、アナグマのおじさんがくれた木を削っているうちに、

りすくんやキツツキさんがやってきて‥最後はおじさんに、二人を

ぼくの あたらしい ともだちですよ! と紹介できるようになる

お話です。

どのページも木版画で刷られた絵と、さんにんが競いあって

木をかじるときの音‥カリコリカリ カリコリカリ や、ガリゴリガリ

ガリゴリガリ コンコンコンコーン がとても楽しいなあと私は思いますが、

(意外にも?)2年生は、さんにんが齧り過ぎて小さく小さくなって

しまった木がとても気になったようでした。

最後にすこしだけ時間が余ったので、前回と同じこの本を読みました。

あーおもしろかった、と最後につぶやきが聞こえ、嬉しかったです。