4月14日午後6時。

「子供歌舞伎」の役者行列が八幡宮(↑上写真奥の鳥居)を出発した。

これを「夕渡り」とよんでいる。

最初はお囃子隊。

※こちらに動画を載せました

赤い記章をつけた黒紋付袴の面々は誰?

↑「滋賀県知事と、長浜市長と、商工会の会頭ですよ」地元ガイドさんがおしえてくれた。

*

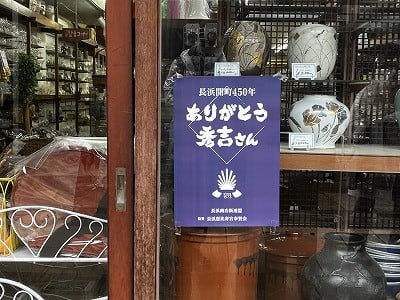

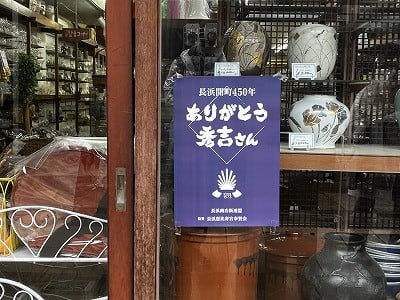

今年は長浜祭450周年。

秀吉が浅井家の小谷城を陥落させたのが天正元年1573年。

領地を拝領すると、主君信長の一字をもらって「今浜」を「長浜」と名前を変えた。

通商に便利な湖の岬に長浜城を建設し、三十代半ばではじめて城主となった。

楽市楽座政策をはじめると人口は五百から四千人にまで増えたそうな。

秀吉は本能寺の変の起きる天正10年までの十年間を長浜に住んだ。

苦労も多かっただろうけれど、若く活力に満ちていた頃に住んだ長浜は

生涯特別な街だったにちがいない。

長浜の人々は450年経っても秀吉さんに感謝している。

そんな起源をもつこの祭は4月15日の奉納子供歌舞伎をいちばんの見所として開催される。

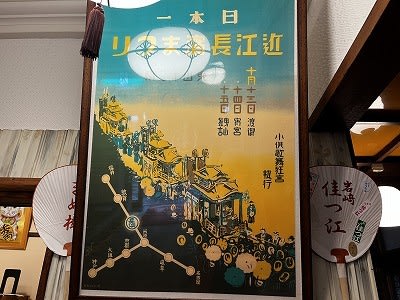

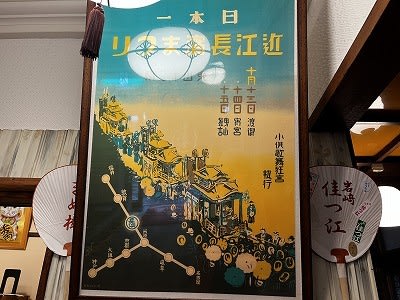

↑夕食の時にみかけた古いポスター、かつては10月だった?

**

奉納歌舞伎前日前夜の「夕渡り」を見学するために、17時には「千茂登」でウナギの夕食とした。

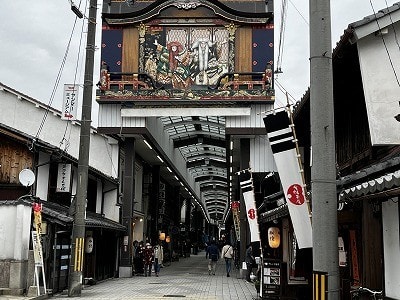

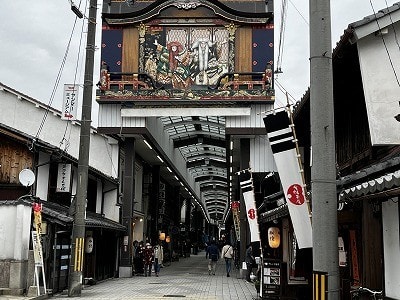

黒壁スクエア近くのアーケード商店街で時間調整

十三基全部の写真が飾ってあった

↑これは先導する山

↑「長浜城からの道と北國街道がここで交差していたんです」↓

秀吉が碁盤の目に四角く区切った街並みが「黒壁スクエア」

↑「黒壁スクエア」プロジェクトのはじまりとなったのが↑旧銀行のこの建物↑

水路と道が交差する埋め立て地の石積みが今も使われている

京都の祇園祭と同じような粽が掲げてある家も多い。

**

「夕渡り」とは、4/15の「子供歌舞伎」の役者たちが八幡宮からお披露目行列をすること。

18時に冒頭の写真の面々を先頭にはじまる。

「役者」たちは五歳から十三歳とパンフレットにはあったが↑この子は四歳。

↑女性は女形が演じる。子供であっても歌舞伎のしきたり通り全員男。

ところどころで止まって見得をきる↑

それぞれの山がのぼり?二本を持っているが立てていなかったり立てていたり。

↑二本立っていると背景がひきたつ↑

↑こちら皆鶴姫は↑明日午前中に我々が観覧する歌舞伎に登場する。

お披露目行列を見ると明日の奉納「子供歌舞伎」がさらにたのしみになる。

※翌日のブログにリンクします

「子供歌舞伎」の役者行列が八幡宮(↑上写真奥の鳥居)を出発した。

これを「夕渡り」とよんでいる。

最初はお囃子隊。

※こちらに動画を載せました

赤い記章をつけた黒紋付袴の面々は誰?

↑「滋賀県知事と、長浜市長と、商工会の会頭ですよ」地元ガイドさんがおしえてくれた。

*

今年は長浜祭450周年。

秀吉が浅井家の小谷城を陥落させたのが天正元年1573年。

領地を拝領すると、主君信長の一字をもらって「今浜」を「長浜」と名前を変えた。

通商に便利な湖の岬に長浜城を建設し、三十代半ばではじめて城主となった。

楽市楽座政策をはじめると人口は五百から四千人にまで増えたそうな。

秀吉は本能寺の変の起きる天正10年までの十年間を長浜に住んだ。

苦労も多かっただろうけれど、若く活力に満ちていた頃に住んだ長浜は

生涯特別な街だったにちがいない。

長浜の人々は450年経っても秀吉さんに感謝している。

そんな起源をもつこの祭は4月15日の奉納子供歌舞伎をいちばんの見所として開催される。

↑夕食の時にみかけた古いポスター、かつては10月だった?

**

奉納歌舞伎前日前夜の「夕渡り」を見学するために、17時には「千茂登」でウナギの夕食とした。

黒壁スクエア近くのアーケード商店街で時間調整

十三基全部の写真が飾ってあった

↑これは先導する山

↑「長浜城からの道と北國街道がここで交差していたんです」↓

秀吉が碁盤の目に四角く区切った街並みが「黒壁スクエア」

↑「黒壁スクエア」プロジェクトのはじまりとなったのが↑旧銀行のこの建物↑

水路と道が交差する埋め立て地の石積みが今も使われている

京都の祇園祭と同じような粽が掲げてある家も多い。

**

「夕渡り」とは、4/15の「子供歌舞伎」の役者たちが八幡宮からお披露目行列をすること。

18時に冒頭の写真の面々を先頭にはじまる。

「役者」たちは五歳から十三歳とパンフレットにはあったが↑この子は四歳。

↑女性は女形が演じる。子供であっても歌舞伎のしきたり通り全員男。

ところどころで止まって見得をきる↑

それぞれの山がのぼり?二本を持っているが立てていなかったり立てていたり。

↑二本立っていると背景がひきたつ↑

↑こちら皆鶴姫は↑明日午前中に我々が観覧する歌舞伎に登場する。

お披露目行列を見ると明日の奉納「子供歌舞伎」がさらにたのしみになる。

※翌日のブログにリンクします