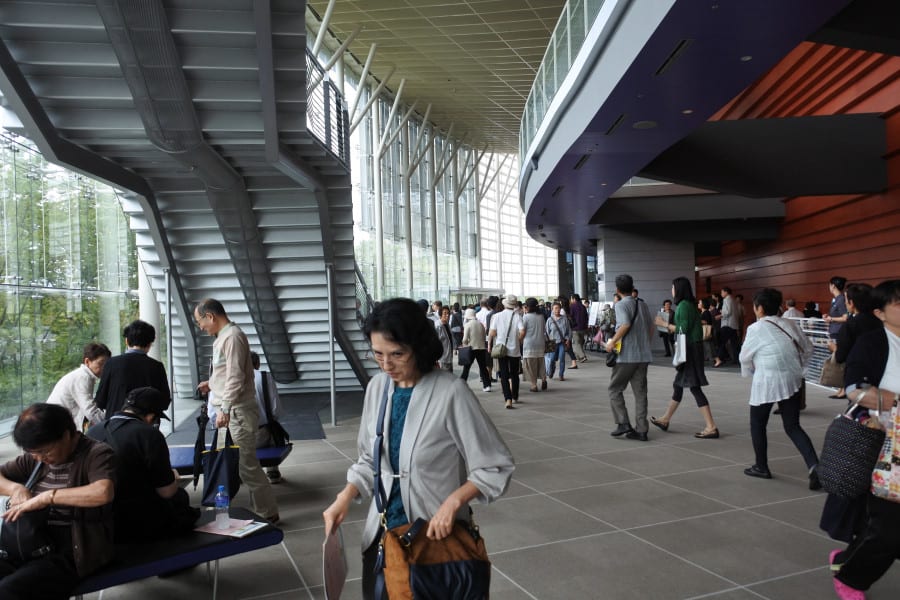

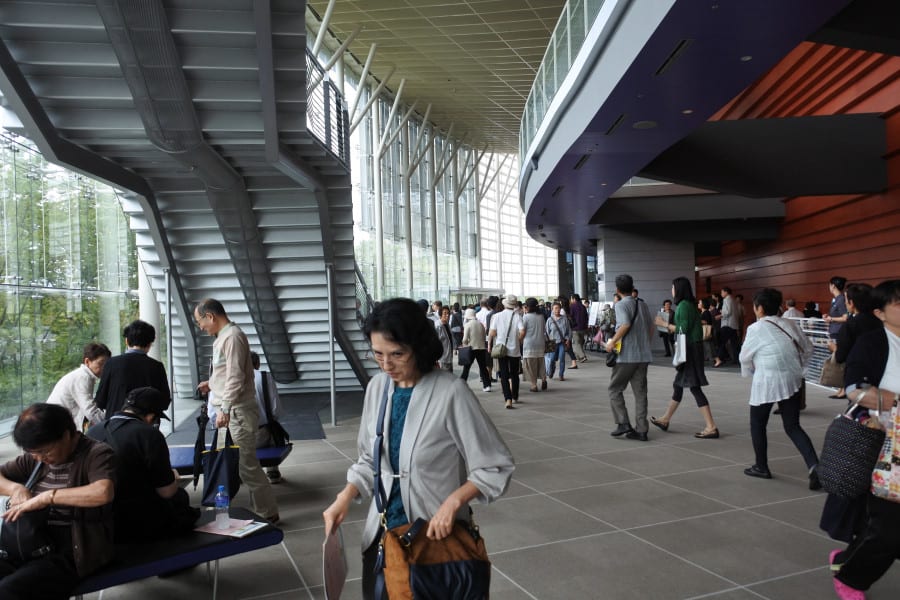

昨日(9日)、台風18号の強風、大雨を心配しながら「りゅーとぴあ」に急ぎました。

ランチタイムコンサート(1コインコンサート)は、どうしても聴きに行きたかった。

「美空ひばりメロディー”チェロ&ピアノ”」でした。

初めて知った「アラウ・ヴェーリス(春のそよ風)」のおふたり姉妹。

姉「林 はるか チェロ」、妹「林 そよか 編曲・ピアノ」で姉妹ならではの演奏、しびれました。

もともと私はピアノ演奏を聴くことは大好きでした。加えてチェロの豊かな音色に魅了されました。

プログラム前半は、「サン・サーンス/白鳥」にはじまり、クラシックの演奏がありました。

後半が「美空ひばりクラシックス」、ピアノとチェロでの演奏、程よい編曲。

私には、すべての演奏が素晴らしいものでしたが、特に美空ひばりの絶唱「みだれ髪」に涙が出ました。

私は、「いわき市塩屋岬」の灯台にも行っていました。岬の記念碑で「みだれ髪」を聴いていました。

震災後の塩屋岬をいつか訪れたいと思いながら、思いを果たしていませんでした。

帰りに、CD「愛燦燦 チェロとピアノで聴くひばりメロディー」を求めました。

じつは「ひばり」さんと私は同じ齢です。やはり、特別な思いがあるのですね。

そのCDを聴きながら、BLOGの打ち込みです。すべて最高、でも「悲しい酒」が泣かせますね。

今朝ほどは、「新津川」遊歩道をほんのちょっぴりの散策でした。18号は熱低になりましたが、雨災害が心配です。

ランチタイムコンサート(1コインコンサート)は、どうしても聴きに行きたかった。

「美空ひばりメロディー”チェロ&ピアノ”」でした。

初めて知った「アラウ・ヴェーリス(春のそよ風)」のおふたり姉妹。

姉「林 はるか チェロ」、妹「林 そよか 編曲・ピアノ」で姉妹ならではの演奏、しびれました。

もともと私はピアノ演奏を聴くことは大好きでした。加えてチェロの豊かな音色に魅了されました。

プログラム前半は、「サン・サーンス/白鳥」にはじまり、クラシックの演奏がありました。

後半が「美空ひばりクラシックス」、ピアノとチェロでの演奏、程よい編曲。

私には、すべての演奏が素晴らしいものでしたが、特に美空ひばりの絶唱「みだれ髪」に涙が出ました。

私は、「いわき市塩屋岬」の灯台にも行っていました。岬の記念碑で「みだれ髪」を聴いていました。

震災後の塩屋岬をいつか訪れたいと思いながら、思いを果たしていませんでした。

帰りに、CD「愛燦燦 チェロとピアノで聴くひばりメロディー」を求めました。

じつは「ひばり」さんと私は同じ齢です。やはり、特別な思いがあるのですね。

そのCDを聴きながら、BLOGの打ち込みです。すべて最高、でも「悲しい酒」が泣かせますね。

今朝ほどは、「新津川」遊歩道をほんのちょっぴりの散策でした。18号は熱低になりましたが、雨災害が心配です。