前回は、水道橋から飯田橋、四ツ谷、赤坂見附と外濠を反時計回りに廻りました。

今回は、その続き。

スタートは赤坂見附です。

赤坂見附

地震の度に液状化現象が騒がれます。。

「東京に大地震がきたら、溜池界隈のビルは横倒しになるだろう」、そんな言葉がテレビから流れていたのを覚えています。

古地図を見ながら、「そうだよな」と呟いてしまう。

思いがけない幅の広がりで、「溜池」が 赤坂見附から東へと台地の下に横たわっています。

埋めたとしても地盤は軟弱で、湿地帯だから液状化は免れないでしょう。。

溜池は、江戸初期、外濠兼用の上水源として造られたものでした。

東端の、溜池(現在の地名)で堰となって外濠に水が流れ落ちていました。

その流れ落ちる水音が大きくて、「赤坂のドンドン」と呼ばれていたということです。

上の緑色の地図を見てください。

溜池落とし口を流れ落ちた水は、すぐに左へ、そして右へとほぼ直角に流れを変えてゆきます。

この辺りは虎ノ門になりますが、ここには外濠遺跡が3か所残されています。

その1か所は、文化庁がある文部科学省の敷地。(地図では、赤丸の現在地)

文化財保護・保存の総本山の足元だけに、外濠遺跡の展示と説明には目を見張る素晴らしさがあります。

その説明に従って遺跡を見てゆきましょう。

まず、最初の曲がり角には、櫓(やぐら)台がありました。

現在は三井ビルの前の緑地帯にある石垣がその一部。

櫓の代わりに霞が関ビルがそそり立っています。

外濠の隅櫓は、筋違橋門と浅草橋門、それにここ虎ノ門の3か所にありました。

いずれも奥州街道、中山道、東海道に面していて、江戸城防備の要衝でした。

櫓台は外濠の内側にありました。

図では、左下の赤い点がその場所です。

櫓台の前の空き地が外濠を表現しているのですが、実際はもっと幅が広いものでした。

三井ビル全体がすっぽり入る位の幅があったのです。

もう一度、一つ前の復元図を見てください。

復元図では、一番下が櫓台、次が教育会館虎ノ門ホール前の石垣、三番目が地下鉄「虎の門駅」展示室前の石垣、四番目が文科省中庭の石垣と外濠に面して一直線に並んでいます。

上は、国立教育会館虎ノ門ホール前の石垣。

道路の向こうのビルは三井ビルで、歩道橋の端の下に櫓台があります。

ビルの前の茂みの下です。

櫓台が虎ノ門ホール前の石垣の延長線上にあることがよく分かります。

この石垣の前に外濠の水面があったことを想像してください。

で、その水面は、地面より高いですか、それとも、低いでしょうか。

その答えは、地下鉄「虎ノ門駅」の外堀跡地下展示室で確かめることができます。

展示室は、11番出口のエレベーター坑の背後にあって、左の階段を上ってゆきます。

展示室の外に石垣があるのがガラス越しに見えます。

面白いのは、ガラス面の下面が濠の水面になるように設定されていること。

しゃがんで水面から見上げれば、ミズスマシやゲンゴロウの目線で石垣を見ることになるのです。

発掘、復元された石垣の高さは7.4mですが、実際には9m程度はあったと思われています。

矢羽の刻印は、豊後佐伯藩毛利高直の印。

この個所が豊後佐伯藩の担当区域だったことを示しています。

展示室には大きなパネルが3枚。

外濠の歴史、石垣建設の技術、虎ノ門の石垣遺跡について、丁寧に説明しています。

石垣普請に先立っての、伊豆での石切りや石の運搬、船による輸送などの諸相も線画で見ることができます。

石持棒による運搬 石の加工

修羅による大石の運搬

展示室から地上に出て右へ、文科省の中庭に、また石垣があります。

中庭の一角を掘り下げて、長さ35m、高さ4.5mの石垣の観察スペースが設けられています。

この写真では石垣の右手がお濠だったことになりますが、そちら側には「江戸城外堀跡の発掘調査」の全容が提示され、遺跡の保護と展示の模範形を見る思いです。

文科省の中庭を横切って右折すると国道1号にぶつかります。

外濠は国道を渡り、右の日土地ビルの下を東に流れていました。

左、郵政ビル 右、日土地ビル

千代田区と港区の区境も外濠の跡に沿っています。

古地図では、途中でちょっと外濠が左に曲がり、また東へと伸びています。

この屈曲は、現在でも同じ。

右に大同ビルを見て進んで行くと、東京桜田ビルにぶつかります。

ぶつかって、左に少し曲がり、また東進することになるのですが、これは古地図そっくりの曲がりです。

当然、区の境界線も曲がっています。

こうした曲折はもちろん意図的に設けられました。

濠の向こうからの敵に対して、側面から砲撃できるからです。

この東京桜田ビルの隣は、場外馬券場があるJRA本部の建物ですが、このビルの建設中に出土した外濠の石垣が世田谷区の馬事公苑に復元されています。

ウインズ新橋 馬事公苑に移築された出土した石垣

ウインズ新橋の先の日比谷セントラルビルにも、小規模ながら石垣が保存されています。

日比谷セントラルビルの保存石垣

廃棄された石垣に比べれば、ほんのわずかですが、ビル街で「江戸時代」に遭遇するのは楽しいことです。

石垣保存に努力した関係者に拍手。

第一ホテルの地下を通って、外濠は、幸橋で二手に分かれていました。

ん。

ん。

一筋は直進して、浜離宮へ。

ここから先は、外濠ではありますが、汐留川と呼ばれていました。

もう一筋は、幸橋から左折、北方向の数寄屋橋門、呉服橋門へと向かってゆきます。

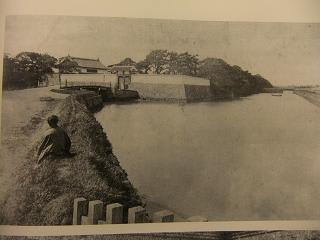

これは幸橋御門。

手前が幸橋です。

普請を命じられたのは、熊本藩細川忠利。

藩主は、寛永12年(1635)秋、普請衆を熊本から江戸に向かわせます。

約半月後には江戸についていますから信じられない徒歩力。

普請は翌寛永13年正月に開始され、40日で完成をみます。

土橋も同時並行で造られました。

今、幸橋の痕跡は皆無。

ただ、JR高架橋にその名を残すのみです。

では、直進して浜離宮方向へ進みましょう。

ガードをくぐると左手に、土橋。

信号や交番、高速入り口に「土橋」の名はありますが、土橋そのものはありません。

「土橋はどこらあたりか」と質問しても、交番のお巡りさんは困惑するばかり。

汐留川の跡をたどるのは簡単、高速道路の下を行けばよい。

まもなく新橋。

土橋より新しい橋だから「あたらし橋」。

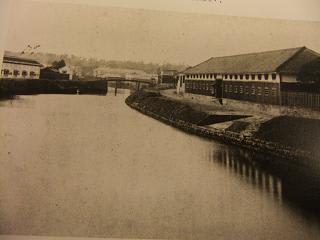

汐留川から新橋を望む(明治32年・1900)

ここには、芝口御門という門がありました。

幕府の威信を朝鮮特使に見せつけるために造られた枡形門でしたが、わずか15年で焼失、再建されませんでした。

享保年間のことです。

だから高速道路沿い北側の道は「御門通り」です。

高速道路沿いに行くと浜御殿(今の浜離宮)に着く。

写真の左が汐留川、正面が枡形門。

右の写真、橋の下東に伸びるのが築地川です。

36見附最大の枡形門は、今も健在。

現在、汐留川は暗渠となっていますが、ここ浜離宮の橋の前で流れ出ています。

写真右の開口個所がそれ。

そして、奥の方狭くなって、汐留川は流れてゆきます。

昔の姿はどこにもありません。

むしろ築地川の方が広々と往時を偲ばせています。

再び、第一ホテル前まで戻って、二手に分かれたもう一筋の外濠を数寄屋橋方向にたどって行きましょう。

右側の高架にはJR線とその横には高速道路が走っています。

その下は、かつては外濠でした。

線路の向こうの濠は、戦後まで残っていました。

都心の高速道路のほとんどは外濠跡にありますが、これは東京大空襲で出た残骸の捨て場所として外濠が利用され、その埋立地の上に高速道路が建設されたものです。

第一ホテル前を北へ、最初の高架をくぐると「新幸橋」の碑があります。

ここはコリドー街ですが、その通りの裏に車も通れる空間が沈んでいます。

その佇まいはまるで川底の様、外濠の底なのでしょう。

誰かに聞いて見たくてもすれ違う人は皆無。

銀座のど真ん中の怪しい異空間です。

その異空間通路が上りつめた所が山下橋ガード。

昔は山下門があった場所です。

左の幸橋からきた外濠は、この山下橋で左右に分かれます。

地図で上方に向かうと日比谷見附へ。

右下の北方角は数寄屋橋門へと向かっています。

写真は大正時代、泰明小学校から撮影したもの。

外濠にかかっているのが山下橋。

列車の後ろが帝国ホテル。

高架をくぐって直進すると、今の日比谷公園にぶつかります。

上の写真は、反対側の日比谷公園から見た山下橋方向の光景。

右が帝国ホテル、左が宝塚劇場です。

ここから90度レンズを振ったのが、下の写真。

横断歩道のラインあたりから濠は左折、日比谷公園の中へと入っていってました。

日比谷公園の心字池

日比谷公園の「心字池」とその東側の石垣は、昔の外濠そのまま。

石垣のはずれは、日比谷見附。

枡形門の石垣の上から皇居を望めば、内濠はすぐそこ、手の届きそうな感じです。

山下橋へ戻って、今度は数寄屋橋方向へ。

JR線と高速道路の間の狭い道を入って行きます。

有楽町ー新橋間の高架鉄道が開通したのは、明治43年。

この写真は、開通直後のもの。

左が帝国ホテル、右前方が山下橋です。

この赤レンガ高架橋脚は、なんと今でも残っているのです。

逆方向からのショット。

左が高速道路、正面が帝国ホテル。

右の赤レンガはJR線高架橋脚です。

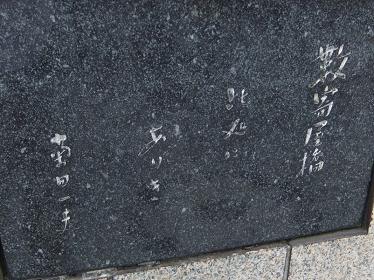

振り返れば、そこが数寄屋橋。

数寄屋橋といえば「君の名は」。

作者菊田一夫の「数寄屋橋ここにあり」の碑が数寄屋橋公園にあります。

「君の名は」は、私の中学生時代の放送です。

「忘却とは忘れ去ることなり。忘れえずして忘却を誓う心の悲しさよ」の冒頭ナレーションは、忘れえません。

放送中、女湯はガラガラになると言われ、まちこ巻が一躍、流行ファッションとなりました。

主人公の真知子と春樹が再会を約束した数寄屋橋は、帝劇と朝日新聞の前にありました。

朝日新聞社は今のマリオン。

外濠の形に高速道路が走っているのが、よく分かります。

東京はどこも激しく変貌してきました。

数寄屋橋界隈はその最たるものの一か所。

昔の面影は微塵もありませんが、晴海通りの立体交差道路の壁に昔の数寄屋橋の写真が嵌めこんであります。

毎日、何十万人と行き交う通行人で、この写真に気付いて、立ち止まって見る人は何人いるのでしょうか。

私がいた30分間では、ひとりも見かけませんでした。

写真は風雨にさらされ、ドロがついて汚れたまま。

洗う人もなく、放置されています。

なにか物悲しい風景です。

数寄屋橋公園から晴海通りを渡り、首都高速沿いに外堀通りを行くと鍛冶橋通りと交差します。

写真では手前に横切るのが外堀通り。

右の青と白のバスが走っているのが鍛冶橋通り。

中央向こうに横たわるのが東京国際フォーラムです。

国際フォーラムは、西新宿に移転する前の都庁舎跡地に建っています。

鍛冶橋で思い出しましたが、私が民放テレビの新人として配属されたのが、都庁の鍛冶橋クラブ。

東京オリンピック開催でてんやわんやの喧騒を、おろおろと眺めているばかりの無能記者でした。

鍛冶橋が歴史ある御門の跡地だとは知らず、変わったクラブ名だな、と思っていたものです。

今、鍛冶橋はある人たちに有名な遺跡のあった場所になっています。

ある人たちと云うのは、江戸城や外濠などに興味を抱く人たち。

鍛冶橋の北側パシフイックセンチュリープレイスの建設工事で、外濠の石垣が170メートルにわたって発掘されました。

古地図では、松平三河守上屋敷あたり。

写真は、「考古歴史紀行」http://homepage1.nifty.com/rekisi-iv/index.htmより借用

丸の内一丁目遺跡と名付けられ、出土した石垣は、現在、小石川後楽園の築地塀に再利用されています。

その模様は、このブログNO59「石で知る江戸城①外濠を歩く」で紹介しているので、ご覧ください。

この丸の内一丁目遺跡が注目されたのは、発掘史学と文献史学のコラボレーションが花咲いたこと。

文献の記録が発掘で確認されたことは、大きな成果でした。

鍛冶橋から外堀通りを北へ。

東京駅を左に見て行くと呉服橋交差点に差し掛かります。

呉服橋を渡った西詰には呉服橋御門があり、御門の左手に北町奉行がありました。

呉服橋と御門

右が呉服橋御門 左端の橋は道三堀にかかる銭瓶橋

現在の交差点に立って、往時を偲び、橋のある光景をイメージすることはできません。

交差点と高速道路インターの「呉服橋」の名が、昔を思い出させてくれるだけです。

高速道路といえば、この呉服橋から土橋経由汐留までの首都高速道路は、戦災瓦礫の埋立地として利用された外濠の跡地の上を走っています。

舟運から自動車輸送に変わった、時代のターニングポイントの象徴でもあります。

呉服橋を過ぎるとすぐ水路の十字路になります。

上(西)には道三堀の銭瓶橋が、右(東)には日本橋川の一石橋が、そしてこの地図ではカットされていますが、北には日本橋川の常磐橋がかかっています。

道三堀は、家康の江戸開府の最初の土木工事として極めて重要な水路です。

家康が江戸開府した頃、江戸城の前は遠浅の葦が茂る入江でした。

神田山を削ってこの入江を埋め立てると同時に、この日比谷入江に流入していた平川の流れを堰き止める必要がありました。

平川の流路を変えるために掘られたのが、今の日本橋川(A’ーB)です。

江戸城建設のためには、大量の建築資材と生活物資が必要でした。

その物資を大手門まで運びいれる舟が往来できる堀がまず掘られます。

それが道三堀でした。

天正18年(1590)のことです。

道三堀両側には、材木町や舟町が出来、江戸最初の町並みとなって行きます。

江戸城建設資材搬入の為の道三堀は内堀に直結していました。

和田倉門橋から、今の銀行協会の下を通って一石橋前まで、道三堀はカーブをしながら伸びています。

和田倉橋の左の赤レンガビルが銀行協会

今回のブログのため3回も現地を歩いて見ましたが、堀跡は特定できませんでした。

ただ、新大手町ビルの脇に堀跡を示す立て看板があるだけ。

この地点が、カーブのどのあたりなのかは分かりません。

一石橋の反対側のどこかに道三堀は開口していたはずですが、今となっては見当もつきません。

一石橋から道三堀を見る 右は常磐橋

上の写真と同じ地点(?)から撮ったもの

どこに道三堀が流れ込んでいたのか、説明がほしいものです。

ここで外濠は日本橋川と合流することに。

日本橋川については、後日、ブログにまとめることにして、今回はこれでジ・エンド。

参考図書・サイト

○北原糸子『江戸の城づくり』 筑摩書房 2012

○鈴木理生『幻の江戸百年』 筑摩書房 1991

○内藤昌『江戸の町(上下)』 草思社 1982

○黒田涼『江戸城を歩く』 詳伝社2009

○北原糸子『江戸城外堀物語』 筑摩書房 1999

○芳賀ひらく『江戸東京地形の謎』 二見書房 2013

○石黒敬章『よみがえる明治の東京』 角川書店 1992

○石黒敬章『大日本名所一覧』 平凡社 2001

○石黒敬章『明治の東京写真』 角川学芸出版 2011

▽大江戸歴史散歩を楽しむ会 http://wako226.exblog.jp/

▽江戸城/史跡めぐり http://homepage3.nifty.com/oohasi/

(古い写真は、全部、無断借用です。著作権侵害のご指摘あれば、すぐ削除します)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます