◇日本寺(千葉県鋸南町)

「日本寺とは、大仰な」と思うが、そう自称してもおかしくない古刹で、約1300年前、行基により開基された関東最古の勅願寺。

日本寺本尊薬師如来

かつて、良弁、円仁、空海もこの地で修業したという道場でもある。

ロープウエイで一気に山頂へ。

見上げるばかりの摩崖仏が出迎えてくれる。

観光地でもあるから、地獄のぞきもあって、女性客の甲高い声が岩にこだましている。

標高329メートルの鋸山の南斜面が、寺の境内だから、東京湾が一望できる。

境内は、いくつかのエリアに分かれているが、頂上下は「羅漢エリア」。

五百羅漢どころか、1500躰もの羅漢さんがおわすといわれている。

喜多院や少林寺の羅漢が、高僧というよりは俗人風で、奔放な姿態であったのに比べて、ここ日本寺の羅漢さんは、真面目そのもの、ジョークも通じない堅物爺ばかり。

面白みにかけることはなはだしい。

造仏を請け負ったのは、木更津の名工大野甚五郎。

あの「左甚五郎」とは、別人だが、材料が木と石の違いはあれど、双方とも「甚五郎」とは愉快。

弟子27人とこの山に籠り、安永8年(1779)から寛政10年(1798)まで、20年をかけて、刻んだという。

石材は伊豆から船で運び、仕上がりごとに、天然の奇岩、洞窟に並べていった。

羅漢エリアには、弘法大師の護摩窟だ、聖徳太子の維摩窟だと名称の違うコーナーがあり、無数の羅漢がおわすが、コーナーによる像容の差異はないように思える。

首のない石仏群。

廃仏毀釈の傷跡のようだが、まったく無事なところも多く、なぜ、ここだけがこんなに被害が多いのか、その理由は不明です。

ムンクの「叫び」を彷彿とさせる貌。

右の,切り離された体躯がなければ、仏の顔だとは思えない。

何を叫んでいるのだろうか。

◇大円寺(東京都目黒区)

東京23区にも五百羅漢はある。

目黒駅横の行人坂にある大円寺。

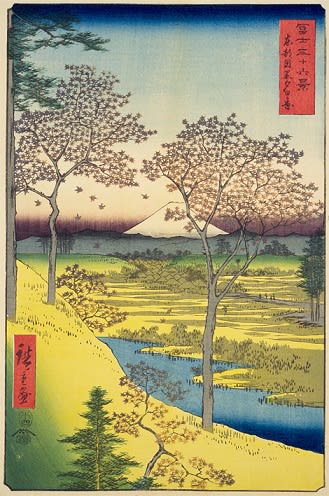

天保年間(1830-1844)刊行の『江戸名所図会』には、

「寛永の頃、湯殿山の行者某、大日如来の堂を建立し、大円寺と号す。此寺今は滅びたり」

とある。

滅んだ原因は、火事。

しかも、江戸三大火事の一つ「行人坂大火」の火元だった。

時は「明和9年」、「めいわく」だとして、年号が安永に改号されたほどの大火だった。

火元の責任を重く見て、幕府は寺の再建を中々認めない。

やっとお許しが出たのは、78年後の嘉永元年(1848)だった。

しかし、『江戸名所図会』の「行人坂夕日丘」には、大円寺の五百羅漢が描かれている。

本文でも五百羅漢に触れている。

「五百羅漢石像

明和九年三月二十八日、二十九日両日の大火に焼死せし者の迷〇を弔う志ある人此れを建立すといへり」

中央に座すのは、釈迦如来だろう。

行人坂大火の犠牲者の霊を弔うため五百羅漢の造立が始まったのは、大火から10年後。

完成したのが、50年後の文政年間と思われるから、天保年間刊行の『江戸名所図会』に載っているのは、ごく自然のことといえる。

大円寺の境内に入る。

本堂左手に、半肉彫りの石仏がひな壇状にズラリと並んでいる。

壮観だが、あいにく、日差しと日陰のコントラストが激しくて、像容がはっきりしない。

柵がしてあって、中に入れない。

石仏はそんなに大きくはないから、肉眼では、一つ一つの識別は、まず、無理。

望遠レンズでもあればいいのだけれど、あんなクソ重いものは持ち歩かないので、ワンショットのアップどころか2-3体のグループショットですら撮れない。

前面に釈迦如来。

その周囲に十大弟子と十六羅漢がござる。

釈尊の長男で十大弟子、かつ十六羅漢の「らごら」の胸開き像もある。

五百羅漢全部に羅漢名と施主名が彫られているというので、一番近い羅漢名を読んでみる。

辛うじて「摩訶南尊者」と読めるが、施主名はわからない。

十六羅漢には名前はあるが、五百羅漢には個々の名前はないのかと思っていたので、ちゃんと名前があることが分かったのは、収穫。

で、その名前一覧は、どこで見ることが出来るのだろうか。

おまけを一つ。

境内にある庚申塔の三猿の性別が分かる。

都内に、しかも目黒区に、五百羅漢が、もう一か所、別にある。

寺の名前は、その名もスバリ「五百羅漢寺」。

像高80-90cmの羅漢群が、釈尊の説法に耳を傾けている構図の本堂は素晴らしい。

本堂に入れなかった羅漢たちは、羅漢堂に並んでいる。

寺の開基者・松雲元慶が、300年前の元禄期、独力で完成させたといわれている。

国の重文でもあり、取り上げる価値は十分にあるのだが、いかんせん、寄木の木彫像。

石像をターゲットとする本ブログの趣旨には合わないので、これ以上、触れない。

≪参考図書≫

◇森山隆平『羅漢の世界』柏書房 1984年

◇松山徹『石仏の旅』大陸書房 昭和54年

◇山本敏雄『写真集 羅漢』木耳者 昭和55年

◇庚申懇話会『全国、石仏を歩く』雄山閣 1990年

◇森山隆平『石仏巡礼』大陸書房 昭和54年

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます