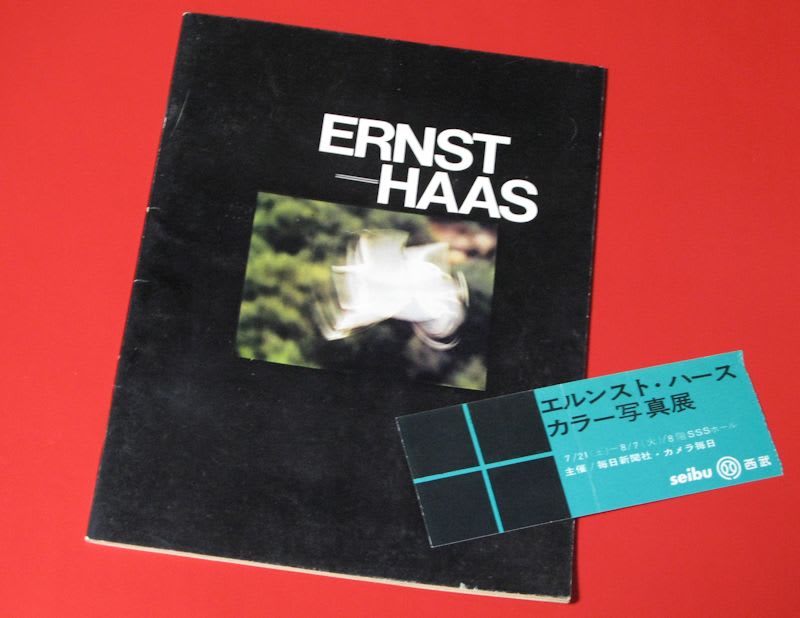

先日、ロバートキャパの昔の写真展の事を書いたが、キャパが所属したマグナム写真家集団で報道写真家として活躍していた"ELNST HAAS"の写真展を思い出した。

この人は、カラー写真の分野に開眼し、1961年にマグナムを離れて独自の道を歩んだ人だ。

1962と言うと、日本では、まだカラー写真が珍しかった時代だ。

富士フイルムがネガカラーのフィルムを発売したのが1958年の秋だった。その時、テスト撮影のモニターに応募して何ヶ月かに亘って何本かの撮影に協力した記憶が有る。

世の中は、殆どがモノクローム・フィルムが当然の事として使われていたのだった。

エルンスト・ハースの写真展は、西武デパート8階のSSSホールで、モノクロームも含めて80枚の作品が展示された。

躍動感ある独特の表現のカラー写真は、目を見張る驚きであったと記憶している。

私自身、風景などをカラーで撮る様になったのは、この少し後の東京オリンピックの少し前だったと記憶して居る。

この人は、カラー写真の分野に開眼し、1961年にマグナムを離れて独自の道を歩んだ人だ。

1962と言うと、日本では、まだカラー写真が珍しかった時代だ。

富士フイルムがネガカラーのフィルムを発売したのが1958年の秋だった。その時、テスト撮影のモニターに応募して何ヶ月かに亘って何本かの撮影に協力した記憶が有る。

世の中は、殆どがモノクローム・フィルムが当然の事として使われていたのだった。

エルンスト・ハースの写真展は、西武デパート8階のSSSホールで、モノクロームも含めて80枚の作品が展示された。

躍動感ある独特の表現のカラー写真は、目を見張る驚きであったと記憶している。

私自身、風景などをカラーで撮る様になったのは、この少し後の東京オリンピックの少し前だったと記憶して居る。