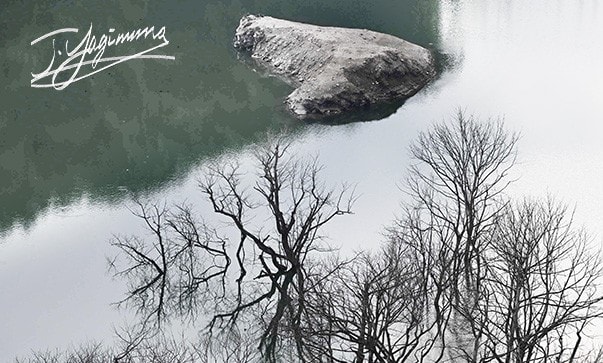

秋田駒ヶ岳

秋田駒ヶ岳に行ってきた。

実は、秋田駒ヶ岳に挑戦するのは今回で3度目なのだが、1回目は酷いガスで一寸先が何も見えないと言う状態で諦めて帰った。

2度目は、予報では曇りだったのに、朝起きたら雨降りでまたもや諦めて帰る事になってしまった。

そして、今回3度目の挑戦となった。

天気予報は「晴れ」8合目の駐車場で車中泊の夜明けを迎えたのだが、この朝も辺り一面霧の霧だった。

しかし、初回の時程の酷い状態では無く、約20メートル程先まで見通せる状況と、予報の「晴れ」に天候回復に期待してスタートした。

途中、少し遠くが見えるほどに回復したり、期待しながら先へ進んだのだ。

何しろ風が強くて、うっかりすると身体が飛ばされそうになる様な状態だ。

沢山の高山植物の花が咲いていて、晴れていれば随分と楽しめたと思うのだが、風が強くて思う様に写真が撮れない。

阿弥陀池の避難小屋で3時間ほど掛けて晴れるのを待ったのだが、何時まで経っても回復の見通しが付かず、断念して下山となった。

それにしても難しい気象に悩まされる山だ。

綺麗なお花畑に魅力があるので、何時の日かもう一度トライして見たいと思いながら下山した。

山頂左端の尖った山が槍ヶ岳 3180m

山頂左端の尖った山が槍ヶ岳 3180m

画面中央のやや右側、青い屋根が須川ビジターセンター、右の赤い屋根はの温泉ホテル

画面中央のやや右側、青い屋根が須川ビジターセンター、右の赤い屋根はの温泉ホテル