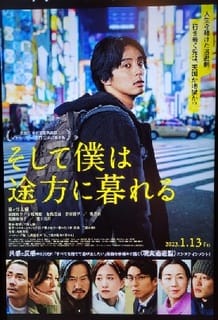

かなりの怪作だ。ハリウッドの「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」(通称:エブエブ)に匹敵する、カルト映画の最右翼として位置付けられるだろう、もちろん「エブエブ」同様、好き嫌いがハッキリと分かれる作品であり、特に一般的な善男善女の皆さんにとっては生理的に受け付けないシロモノなのかもしれない。だが個人的には気に入った。本年度の日本映画の中では見逃せない一本である。

高校生の志門ハナは小さい頃に事故で両親を亡くし、つい先ごろ唯一の肉親である祖母もこの世を去り、独りぼっちになってしまった。そんな時、彼女の前に政府の特別機関の構成員と名乗る者たちが現れ、最近見た夢の内容を聞かせろと言う。他人に話すほどのインパクトの強い夢など近頃見たことはないハナは戸惑うばかりだったが、その夜から彼女は奇妙な夢を見るようになる。何でも、ハナはこの世界の去就を決するほどの“力”を持っているらしく、夢の中の出来事こそがそのトリガーになるというのだ。

監督の紀里谷和明の作品は過去に「CASSHERN」(2004年)を観ただけだが、これが苦笑するしかない出来で、それ以来彼の映画は敬遠していた。しかしこの作品は意外と評判が良く、また彼自身が“これが最終作”と銘打っているほど気合いが入っていることも窺われたので鑑賞した次第だ。結果、本当に観て良かったと思う。

ヒロインが見る夢は自分が戦国時代と思しき過去の人間になり、そこで謎の男・無限から狙われるというものだが、やがて無限は現実世界にも出没するようになる。同時に自らの野心のためにハナを利用しようとする内閣官房長官や、予言者である老婆、さらには遠い未来に日本列島に降り立つソラといった正体の掴めぬ人物たちが跳梁跋扈し、八方破れ的な展開を見せる。

個々の描写には苦笑してしまうようなチープな部分もあるのだが、全体的な方向性や求心力は揺るがない。それは、終末論と主人公が抱く苦悩との絶妙なコラボレーションだ。ハナは家族を失う前から学校では居場所がなく、それどころか性悪なクラスメイトたちから手酷いイジメを受けていた。彼女にとっての“世界の終わり”とは、自らの存在の消失による逃避であり、すべてをリセットしてしまうことは即ちリアルな次元での“世界の終わり”にも繋がる。その危うい関係がドラマに緊張感を与える。

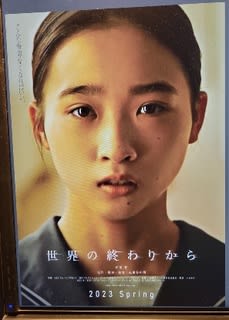

この容赦ない描写は岩井俊二監督の「リリイ・シュシュのすべて」(2001年)に通じるものがあると思っていると、実際に岩井が教師役で出てくるのだから呆気にとられてしまった。主役の伊東蒼の存在感は素晴らしく、文字通り世界中の悲劇を一身に背負うような眼差しと、しなやかな身のこなしには圧倒される。毎熊克哉に朝比奈彩、若林時英、市川由衣、冨永愛といった面子も申し分なく、高橋克典が珍しく悪役に回っているのは妙にウケた。北村一輝と夏木マリもいつも通りのアクの強さを発揮している。

「エブエブ」もそうだが、いわゆる“マルチバース”をネタにしたシャシンは今後増えると思う。もちろんクォリティは作者の力量次第だが、昨今のアメコミ作品のような単なる小手先のギミックでは観る者を納得させられない。本作のように、真に切迫した製作動機が必須である。

高校生の志門ハナは小さい頃に事故で両親を亡くし、つい先ごろ唯一の肉親である祖母もこの世を去り、独りぼっちになってしまった。そんな時、彼女の前に政府の特別機関の構成員と名乗る者たちが現れ、最近見た夢の内容を聞かせろと言う。他人に話すほどのインパクトの強い夢など近頃見たことはないハナは戸惑うばかりだったが、その夜から彼女は奇妙な夢を見るようになる。何でも、ハナはこの世界の去就を決するほどの“力”を持っているらしく、夢の中の出来事こそがそのトリガーになるというのだ。

監督の紀里谷和明の作品は過去に「CASSHERN」(2004年)を観ただけだが、これが苦笑するしかない出来で、それ以来彼の映画は敬遠していた。しかしこの作品は意外と評判が良く、また彼自身が“これが最終作”と銘打っているほど気合いが入っていることも窺われたので鑑賞した次第だ。結果、本当に観て良かったと思う。

ヒロインが見る夢は自分が戦国時代と思しき過去の人間になり、そこで謎の男・無限から狙われるというものだが、やがて無限は現実世界にも出没するようになる。同時に自らの野心のためにハナを利用しようとする内閣官房長官や、予言者である老婆、さらには遠い未来に日本列島に降り立つソラといった正体の掴めぬ人物たちが跳梁跋扈し、八方破れ的な展開を見せる。

個々の描写には苦笑してしまうようなチープな部分もあるのだが、全体的な方向性や求心力は揺るがない。それは、終末論と主人公が抱く苦悩との絶妙なコラボレーションだ。ハナは家族を失う前から学校では居場所がなく、それどころか性悪なクラスメイトたちから手酷いイジメを受けていた。彼女にとっての“世界の終わり”とは、自らの存在の消失による逃避であり、すべてをリセットしてしまうことは即ちリアルな次元での“世界の終わり”にも繋がる。その危うい関係がドラマに緊張感を与える。

この容赦ない描写は岩井俊二監督の「リリイ・シュシュのすべて」(2001年)に通じるものがあると思っていると、実際に岩井が教師役で出てくるのだから呆気にとられてしまった。主役の伊東蒼の存在感は素晴らしく、文字通り世界中の悲劇を一身に背負うような眼差しと、しなやかな身のこなしには圧倒される。毎熊克哉に朝比奈彩、若林時英、市川由衣、冨永愛といった面子も申し分なく、高橋克典が珍しく悪役に回っているのは妙にウケた。北村一輝と夏木マリもいつも通りのアクの強さを発揮している。

「エブエブ」もそうだが、いわゆる“マルチバース”をネタにしたシャシンは今後増えると思う。もちろんクォリティは作者の力量次第だが、昨今のアメコミ作品のような単なる小手先のギミックでは観る者を納得させられない。本作のように、真に切迫した製作動機が必須である。