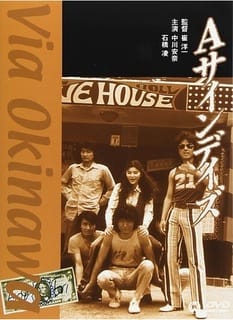

89年作品。内容はそれほど上出来ではないが、時代背景の描出と題材になった音楽の扱い方は悪くないので、評価はそれほど低くない。監督は崔洋一で、出来映えにはムラがある彼のフィルモグラフィの中では水準には達していると思う。

アメリカの統治下にあった1968年の沖縄。定時制高校に通う16歳のエリは日米のハーフで、コザ市のレストランで働いている。ある日、彼女はAサインバーでロックを演奏する連中と知り合う。Aサインバーとは米軍から風俗営業の許可をもらった飲み屋のことだ。エリは彼らの一人であるサチオに惹かれ、一年後には二人は結婚して男の子をもうける。

ところがサチオは浮気者で、しかもエリに生活費も渡さない。包丁を持ち出して子供と一緒に死ぬというエリを何とかなだめるため、サチオは彼女をバンドのヴォーカルとして入れることにした。意外にもエリはロックに適性を示し、次第に人気も出てきたが、メンバー間の不仲が生じてサチオは孤立。グループは解散に追い込まれ、さらに悪いことにサチオは交通事故に遭い、楽器が弾けなくなってしまう。利根川裕原作の実録小説「喜屋武マリーの青春」を原案としたドラマだ。

この時期の沖縄の風俗描写は上手くいっていると思う(まあ、リアルタイムで知るはずもないのだが、それらしい雰囲気は出ている)。無国籍風の猥雑さが画面の隅々にまで行き渡り、独特の熱気を孕んでいる。サチオに扮する石橋凌はさすが“本職”だけあって、演奏シーンは手慣れたものだ。今聴くと垢抜けないサウンドだが、当時の沖縄はこのような荒削りの音が受け入れられたのだろう。

ドラマ自体は可もなく不可もなしだ。俺様主義のロックンローラーと結婚した若い女の苦労話というのは珍しくもない題材だし、展開も凡庸。だが、エリ役の中川安奈の大柄な身体を持て余したような不敵な存在感は、観る者の視線を引き付けるものがある。広田レオナや余貴美子、大地康雄といった脇の面子もいい。なお、中川は2014年に若くして世を去っているが、惜しいことをした。

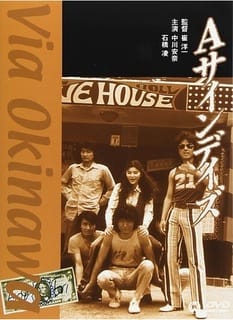

アメリカの統治下にあった1968年の沖縄。定時制高校に通う16歳のエリは日米のハーフで、コザ市のレストランで働いている。ある日、彼女はAサインバーでロックを演奏する連中と知り合う。Aサインバーとは米軍から風俗営業の許可をもらった飲み屋のことだ。エリは彼らの一人であるサチオに惹かれ、一年後には二人は結婚して男の子をもうける。

ところがサチオは浮気者で、しかもエリに生活費も渡さない。包丁を持ち出して子供と一緒に死ぬというエリを何とかなだめるため、サチオは彼女をバンドのヴォーカルとして入れることにした。意外にもエリはロックに適性を示し、次第に人気も出てきたが、メンバー間の不仲が生じてサチオは孤立。グループは解散に追い込まれ、さらに悪いことにサチオは交通事故に遭い、楽器が弾けなくなってしまう。利根川裕原作の実録小説「喜屋武マリーの青春」を原案としたドラマだ。

この時期の沖縄の風俗描写は上手くいっていると思う(まあ、リアルタイムで知るはずもないのだが、それらしい雰囲気は出ている)。無国籍風の猥雑さが画面の隅々にまで行き渡り、独特の熱気を孕んでいる。サチオに扮する石橋凌はさすが“本職”だけあって、演奏シーンは手慣れたものだ。今聴くと垢抜けないサウンドだが、当時の沖縄はこのような荒削りの音が受け入れられたのだろう。

ドラマ自体は可もなく不可もなしだ。俺様主義のロックンローラーと結婚した若い女の苦労話というのは珍しくもない題材だし、展開も凡庸。だが、エリ役の中川安奈の大柄な身体を持て余したような不敵な存在感は、観る者の視線を引き付けるものがある。広田レオナや余貴美子、大地康雄といった脇の面子もいい。なお、中川は2014年に若くして世を去っているが、惜しいことをした。