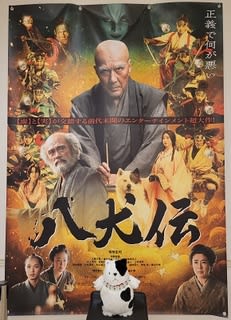

(英題:I, THE EXECUTIONER)韓国内で大ヒットした2015年製作の「ベテラン」の続編で、何と9年ぶりのパート2の公開だ。ここまで長いインターバルが生じた事情に関してはよく分からないが、この映画も本国ではかなり客の入りが良かったらしいので、興行側としては満足出来る結果になっただろう。出来の方は、正直言って前作には少し及ばない。しかし、韓国製娯楽編の全体的レベルは高いので、本作も退屈せずに最後までスクリーンに向き合える。

ソウルの街で、法の目を掻い潜って悪事をはたらく者たちが次々と血祭りに上げられる事件が発生。司法が十分機能せずに悪党が野放しになっている状況にフラストレーションが溜まっていた市民は、この“必殺仕事人”みたいな犯人を正義のヒーローとしてもてはやすようになる。ソウル地方警察庁の広域捜査隊のソ・ドチョル刑事とそのチームは、ドチョルを師と仰ぐ新人刑事パク・ソヌを加えて捜査に当たる。だが事件は後を絶たず、さらにネット上に次のターゲットが公開されてしまう。

意外なことに、犯人は観客に向けて早々に明かされる。しかし、それは作劇の瑕疵にはなっていない。犯人捜しが映画の焦点ではないのだ。本作の重要モチーフは、ネットをはじめとするあらゆる媒体で増殖する、過激かつ無責任な“正義感”の糾弾である。

SNSの発達で、誰でも情報の発信者に成り得る現在、反響が大きければまるで自身が世界の中心になったような錯覚に陥り、実社会で常軌を逸した行動を取ることに忌避感が無くなってくる者が出てくる。もちろん、そんな構図を取り上げているのはこの映画が最初ではなく、これまでも少なからず実例は存在している。その意味では、前作で描かれた財界がらみの陰謀譚に比べると、ネタ自体は新鮮味は無いかもしれない。

ただし、本編が存在感を発揮しているのは、ネット上の悪意に呑まれた犯人と対峙する存在として、ドチョルと仲間たちの堅い信頼関係が提示されることだ。さらに、ドチョルの高校生の息子が窮地に陥るという、サブ・プロットを上手く機能させている。リュ・スンワンの演出はパワフルで、観る者を引きずり回す。アクション場面も手慣れたもので、特にラスト近くの修羅場の扱いには感心するばかり。

主演のファン・ジョンミンをはじめ、アン・ボヒョンにオ・ダルス、チャン・ユンジュらの面々は好調。パク・ソヌ役のチョン・へインも良い味を出している。エンドクレジット後にはちゃんと次作に続くような前振りも用意され、今後の展開が楽しみである。