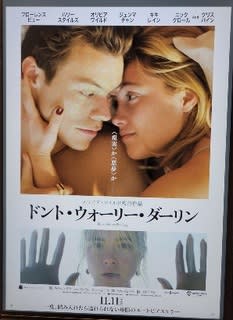

(原題:DON'T WORRY DARLING )設定としては過去に何度も使われたネタであり、新味は無い。そしてもちろん、驚きも無い。ただ御膳立てに若干の現代的なモチーフを挿入していることと、キャストの健闘によってそれほど気分を害さずには観ていられる。また舞台セットや大道具・小道具の品揃えも非凡なところがあり、映画の“外観”に限っては決して悪いものではない。

カリフォルニア州の近辺と思しき沙漠の真ん中にあるビクトリーの街に、アリス・チェンバーズは夫のジャックと暮らしていた。隣近所は彼らのような若夫婦で占められており、夫たちは毎朝車に乗って荒野の彼方にある“職場”に出勤してゆく。日中は妻たちは気ままに過ごし、経済面や健康面では何一つ不自由を感じることはない。

だが、この一見完璧な生活が保証された街のあり方に疑問を抱いていた隣人が、赤い服の男たちに連れ去られるところをアリスは目撃する。それから彼女の周囲では理屈では説明できない現象が続出。ある日、飛行機が墜落していくのを見た彼女は、現場を確認するために街外れの丘まで行ってみるが、そこで正体不明の施設を発見する。

登場人物の衣装・風俗は1950年代のそれで、夫たちは妻に“仕事”のことを話すことはない。しかも、子供がいる家庭は皆無だ。街の首長はフランクと名乗る男だが、いかにも胡散臭い風体だ。この現実感希薄な舞台を見せつけられると、少しでも映画を見慣れている者ならば“これはひょっとしてアレじゃないのか”と予想するはずだ。いや、映画ファンでなくても勘が良ければ想像は付くだろう。そして実際、アレなのだから世話は無い(苦笑)。

ただし、アリスをはじめとしてこの街に住む妻たちがどうしてこの地にたどり着いたのか、その背景にはアップ・トゥ・デートな味付けが施されている。そして何より、レトロなビクトリーの街の佇まいは捨てがたい。アリスの友人役として出演もしている監督のオリヴィア・ワイルドは、快作「ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー」に続く2回目の仕事だが、ドラマ運び自体は申し分ない。だが、ストーリーがあまりにも陳腐なので見せ場もなく終わっているような気がする。

アリス役のフローレンス・ピューは好調で、終盤のアクション場面も難なくこなす。ジャックに扮しているのはワン・ダイレクションのメンバーとして知られるハリー・スタイルズだが、俳優業もイケることを証明。クリス・パインにジェンマ・チャン、キキ・レインといった他のキャストも悪くない。

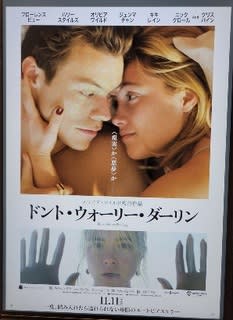

カリフォルニア州の近辺と思しき沙漠の真ん中にあるビクトリーの街に、アリス・チェンバーズは夫のジャックと暮らしていた。隣近所は彼らのような若夫婦で占められており、夫たちは毎朝車に乗って荒野の彼方にある“職場”に出勤してゆく。日中は妻たちは気ままに過ごし、経済面や健康面では何一つ不自由を感じることはない。

だが、この一見完璧な生活が保証された街のあり方に疑問を抱いていた隣人が、赤い服の男たちに連れ去られるところをアリスは目撃する。それから彼女の周囲では理屈では説明できない現象が続出。ある日、飛行機が墜落していくのを見た彼女は、現場を確認するために街外れの丘まで行ってみるが、そこで正体不明の施設を発見する。

登場人物の衣装・風俗は1950年代のそれで、夫たちは妻に“仕事”のことを話すことはない。しかも、子供がいる家庭は皆無だ。街の首長はフランクと名乗る男だが、いかにも胡散臭い風体だ。この現実感希薄な舞台を見せつけられると、少しでも映画を見慣れている者ならば“これはひょっとしてアレじゃないのか”と予想するはずだ。いや、映画ファンでなくても勘が良ければ想像は付くだろう。そして実際、アレなのだから世話は無い(苦笑)。

ただし、アリスをはじめとしてこの街に住む妻たちがどうしてこの地にたどり着いたのか、その背景にはアップ・トゥ・デートな味付けが施されている。そして何より、レトロなビクトリーの街の佇まいは捨てがたい。アリスの友人役として出演もしている監督のオリヴィア・ワイルドは、快作「ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー」に続く2回目の仕事だが、ドラマ運び自体は申し分ない。だが、ストーリーがあまりにも陳腐なので見せ場もなく終わっているような気がする。

アリス役のフローレンス・ピューは好調で、終盤のアクション場面も難なくこなす。ジャックに扮しているのはワン・ダイレクションのメンバーとして知られるハリー・スタイルズだが、俳優業もイケることを証明。クリス・パインにジェンマ・チャン、キキ・レインといった他のキャストも悪くない。