【現地訪問日:2014/7/19】

このエントリでは、国道157号線で福井・岐阜県境(温見峠)を越えてみるの

・その1(前編:横浜→越前大野)

・その2(越前大野→温見峠)

の続きとして、温見峠から岐阜県本巣市(樽見)に至るまでのツーリング状況をレポートします。

1. 今回の地図

今回の旅の目的は、国内最凶クラスの酷道とされる温見峠を走ってみることです。

その2で福井県側から温見峠まで登ってきましたが、このエントリでは温見峠を下って岐阜県の樽見に至るまでの区間について記載しています。

国道157号線 温見峠越えルートの地図(越前大野⇔本巣市・樽見)

温見峠から樽見までの地図(国道157号線)

今回のマップデータ(google mapへ)

2. 走行記録

40 温見峠・岐阜県側から

福井県側から温見峠にやって来たブログ主は、暗くなる前に樽見に抜けるべく道を急ぎます。(この時点で17:00頃。日暮れは19時過ぎ。)

42 温見峠・下りスタート

温見峠より岐阜県側の道は1~1.5車線の幅員で、「舗装路」という意味での路面状況は悪くはありませんでした。

43 洗い越し キタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━ !!!!!

峠を下り始めてからまもなくして、最初の洗い越しに遭遇します。

洗い越しとは山肌から流れてくる小さな川(沢)をそのまま路面に通してある個所のことで、国道で洗い越しがあるケースは少ないです。昨年秋に走った国道352号線(樹海ライン)以来の洗い越し遭遇です。

44 洗い越しの水の発生源

洗い越しの水が流れてくる方向を見ると、コンクリートの壁から滝のような水が流れ出していました。

45 ひたすらカーブの連続

温見峠より岐阜県側は、ひたすらカーブの連続となります。

地図で見るとこんな感じ

46 酷道の風景

少し前に「舗装路としての路面は悪くない」と書きましたが、道幅は狭く、ガードレールもなく、落石・枯葉がある状況なので、酷道であることに疑いの余地はありません。

47 洗い越しさん再登場 (10分ぶり2回目)

またもや洗い越しが出てきました。しかもここの洗い越しは、水の流量が普通ではない(異様に多い)です。

ゆっくり確実に通り抜けた方がよいのか、勢いを付けて走り抜けた方がよいのか迷ったので、その中間の速さで洗い越しを抜けたのですが、タイヤ幅の半分ぐらい押し流されそうな感じがありました。徒歩や自転車、小型二輪で通り抜ける場合は、マジで注意が必要です。

48 洗い越しの警告看板

反対側からは、洗い越し注意の看板が出ていました。

流量のある洗い越しは、水を通すために意図的にU字型の路面になっているので、速く突っ切るにしても注意が必要です。

49 洗い越し3回目

今度はこちら側にも洗い越しの警告看板が出ていました。

50 洗い越し3回目(近く)

今度の洗い越しは、薄く広くみたいな感じで余裕でした。

51 おにぎり(大河原地区)

大河原という地区に到達しました。

52 大河原第一砂防堰堤

53 林道猫峠線終点との接続点

林道猫峠線は最終的に国道418号に繋がるルートで、この先の区間が災害で通行止めになった場合は、迂回ルートとなる道とのこと。

詳細は猫峠(峠と旅さん)を参照ください。判りやすい写真があります。また、猫峠林道の走行動画があったのでリンクさせてもらいます。

【国道157号線 温見峠】その5 猫峠林道交点→折越林道・市道交点

54 杉並木

温見峠より岐阜県側は、森の中を通る区間が多くなります。

55 熊出没注意の看板

この辺だと、クマとか普通にいるんだろうなぁ…と思います。

56 久々に離合可能な広さの道路に出ます

57 網タイツ

落石が発生しそうな個所では、網タイツ(←本当はタイツではない)が被せされています。

58 元・洗い越し

洗い越しの警告看板が出ていますが、この個所は改良されたようで、小川が道路下の用水路を通り抜けています。

…ってゆーか、これまでこの流量の水の流れを洗い越しとして路面上に通していたことの方が恐ろしいです。

59 山の中腹まで降りてきた感

越前大野を出て50km以上。ひと山越えて、半分降りてきた感じです。ゴールまであと一息です。

60 ミニダム

61 民家らしき建物

温見峠の急峻な峠道に入る前に見かけた民家以来、数十km振りに人の営みを感じられる建物に出会います。だからといって「これで人里まで降りてきた。これで安心だ」などと思うのはまだ早いです。

温見峠越えの最凶区間はここから始まるのです。

62 根尾黒津~根尾能郷間の危険地帯1

ついにやって来ました。例の「落ちたら死ぬ!!」の警告区間です。

この辺りの道路は、

・道幅は普通車がようやく通れる程度の狭さ

・山側はそそり立った絶壁で落石の危険あり

・川側は断崖絶壁の谷

・それでいてガードレールは無し

という、聞きしに勝るかなりヤバイ状況です。

なお、山側の色の違う(茶色の)網タイツのところが、長年に渡り通行止めの原因になっていた崩落個所のようです。

63 危険地帯2

川の方に目をやるとこんな感じ。

後に宿泊する旅館(住吉屋)のご主人様によると、地元の方はこの辺りの渓谷のことを「目が眩むような谷」という意味で、「くらみ」と呼んでいるとのこと。ブログ主は道路から川面の方を覗いてみたのですが、高度差があり過ぎるせいか、逆に恐怖は感じませんでした。

ただし、「ほんのちょっと運転を誤っただけで、ガードレールのない谷底に滑り落ちて死亡」という状況に置かれてあることに強い恐怖感と危機感を覚えました。

64 危険地帯3

反対側から見るとこんな感じ。

谷底(崖)の部分が見えないので、ぱっと見はマイルドな田舎道ですが、逆にこの点が運転者の危機感を奪う感じがしてなりません(後述)。

65 黒津地区

この辺りは離合可能でガードレールもあります。

66 危険地帯4

「落ちたら死ぬ」の区間は、先程の区間だけではなく、断続的に数kmも続きます。

ちょっと道を踏み外しただけで死亡事故に至るような凶悪な道路(オオカミ)が、普通の田舎道っぽい外見(ヒツジ)を装った状態で存在しています。

67 お地蔵様

私は詳細を確認していないのですが、よそのブログさんによると、過去に転落死亡事故に遭われた方のお地蔵様のようです。

68 待機場所

前にも書きましたが「落ちたら死ぬ」のヤバイ区間は、普通自動車1台がようやく通れるぐらいの狭い幅員のため、車とバイクの離合すらできません。

ヤバイ道の途中で対向車が来ると詰むので、待機場所で対向車が来ないかしっかり確認する必要があります。

69 危険地帯5

ブログ主が一番ヤバイと感じたのはこの辺りです。逃げ場が無くて落ちたら死亡の状況に変わりはありませんが、この辺りはそれに加えて見通しも路面も悪いという悪条件も加わっています。

バイク乗りの人は良く判ると思うのですが、山間部の路面の傷んだ1車線酷道は、自動車の轍(わだち)の部分が比較的走りやすく、道路の中央はひび割れで荒れていたり、苔が生えて滑りやすくなっています。ここがまさにその状況でした。

こうした場合、通常は左側の轍の上を走るのですが、今回は1m左は谷底なので、リスクを避けるために右側の轍の上を走っていきました。

70 落ちたら死ぬ看板 (これを見に来た)

これがかの有名な「落ちたら死ぬ」看板です。

現在は他の交通規制の看板と一緒にあるために、インパクトは薄めな状況でした。

71 能郷地区ゲート(落ちたら死ぬ看板の近く)

落ちたら死ぬ看板や冬期閉鎖のゲートは、ヤバイ区間の能郷地区側の始まりにあるため、ここまで来るともう安心です。

72 道路情報(能郷地区)

73 ここまで来ると民家も多くなって普通の道です

74 長島地区

ここから先は快速道でした。

75 道の駅うすずみ桜の里ねお入口

その後ブログ主は温泉施設のある道の駅に立ち寄って、一日の疲れを癒します。

このときの時刻は18:15頃で、無事に陽があるうちに樽見まで辿り着きました。温見峠を出たのが17:00過ぎだったので、途中写真を撮りながらでも1時間少々でここまで来れたことになります。しかしながら体感的には、えらく長く感じました。

3. 宿に着いてから、その後 (後日談)

76 住吉屋 (翌朝撮影)

その後ブログ主はうすずみ温泉に浸かってまったりした後、20時頃に宿泊予定地の樽見に到着します。今回の宿泊先は樽見駅の近くにある住吉屋(公式サイト)という旅館です。

77 お向かいの新聞店

この辺りは静かな山村における、こじんまりした市街地といった感じでした。

お向かいの新聞店のホーロー看板がいい味を出しています。

78 この日の夕食

お風呂にはすでに入っていたので、この日は地元のお蕎麦や川魚等の料理を美味しく頂いた後、22時頃には床に就いて爆睡します(前夜は深夜2時起きで、数時間しか寝ていませんでした)。

そして真夜中にふと目が覚めると、ばちばちとした雨音が聞こえてきました。どうも、かなりまとまった雨が降り注いでいるようです。でも、そのまままた床に就きます。

78 翌朝の風景

翌朝は7時頃に起床します。

この日は再び温見峠を越えて、福井県道230号(大谷秋生大野線)を通ってみようと思っていました。しかし問題は昨夜降ったまとまった雨で、温見峠が越えられるかが心配になりました。

ただしネットで交通情報を調べる限りでは、国道157号線は通行止めにはなっていないようでした。

79 住吉屋での朝食

予定通り温見峠に進もうか、それとも郡上八幡経由でのんびり帰ろうか迷いながら朝食を食べて出発準備をしていたところ、旅館の女将さんから面白い話を聞くことが出来ました。

ブログ主が昨日温見峠を通ってここまで来たこと、そして今日も温見峠を通ろうかどうか迷っていることを伝えたところ、「まぁ…わざわざそんなところを…」と驚かれた上で、下記のようなお話しを聞かせてもらいました。

・以前、トラックが無理して温見峠を通ろうとして転落事故を起こしたこと(その後、大型車は通行禁止)。

・谷底に転落したトラックの積み荷がこの付近まで流れてきて、それを拾いに行ったことがあること。

・温見峠の洗い越しは、晴天時はちょろちょろだが、大雨の後は滝のようになって危ないこと。

・過去には、自動車どころかバイクですらも転落事故を起こしていること。

・温見峠は随分改良が進んだ上でも、アレな状況であること。

そして

「今日に限っては、温見峠に行くのは止めておいた方が良い」

との助言をいただきました。地元民のこうした助言は絶対に守った方がよいので、その後ブログ主は何の未練もなく郡上八幡経由で帰宅の途に就くのでありました。(帰路のツーリング状況は、その4のエントリを参照)

:

:

そして住吉屋を後にするのですが、この際にバイクナビの音声を聞くためのBluetoothレシーバーを忘れてしまうという失態をやらかしてしまいます。

後日、住吉屋のご主人様から連絡があってレシーバーは自宅まで送り届けて頂いたのですが(ありがとうございました)、その連絡の際にご主人様から国道157号線及び温見峠越えルートについて、エピソード等を聞かせて頂くことができました。

お伺いした内容を掻い摘んで説明すると次の通りです。

・国道157号線は一昨年(2012年)まで8年間も通行止であったこと。

・昨年(2013年)秋にやっと開通したものの、わずかその一週間後に崖崩れが発生して再び不通になり、今年のゴールデンウィーク明けにやっと開通したこと。

・途中の谷は、目が眩む「くらみ」と呼ばれていること。

・谷への転落死亡事故は、旅行者も地元民も含めて毎年発生していたこと。

・この道は、地元民でも敢えて通りたいとは思わない道であること。

・難所のくらみ谷を避けた迂回路が設置され、遠回りでもやや安心できるルートができたこと。

・逆にこの迂回路ができたことで、(復旧の優先度が下げられて)国道157号線の通行止が長期間になってしまったこと。

・くらみ谷の区間にガードレール等が設置されていないのは、大雪を除雪するためであること。(温見峠は1年の約半分が冬期閉鎖になるような豪雪地帯)

・安全性の確保とほぼ半年間の冬季通行止を回避するべく、トンネル等の改良工事を国や県に要望を続けているが、未だに実現の目処は立っていないこと。

とても参考にさせていただきました。

4. 温見峠を走ってみた全体的な感想

まず、温見峠を走ってみた率直な感想は、

「あかん。」(←エセ関西弁)

の一言です。

ブログ主はこれまでに、国道299号(十石峠)や国道152号(兵越峠・地蔵峠)、国道352号線(樹海ライン)などの著名な酷道を走ってきましたが、温見峠ほどの緊張感や危機感を感じることはありませんでした。

逆に言うと、温見峠については、上記の著名3酷道が稚戯に感じるくらいの別格の酷道と考えています。

温見峠越えのルートにおいて、ブログ主が「これはイカンやろ」と戦慄を覚えたのは次のようなところでした。

(1) 温見峠より福井県側の山岳区間

クランクのようなところ

残念ながらどんぴしゃの写真は無いのですが、温見峠の福井県側区間には、狭い1車線の道を直角に曲がる個所がいくつかあります。その中にガードレールが無く、もし脱輪しようものなら転落しかねない個所があります。

バイクだとなんともない個所ですが、車の場合だと内輪差を考えて、気をつけて通らないと後輪を脱輪させかねません。

おっちょこちょいで車はペーパードライバーなブログ主は、うっかり脱輪させてしまう光景が容易に想像でき、「俺だったら、絶対車で来れないわ」と思いました。

(2) 落ちたら死ぬヤバイ区間

上の方にも書きましたが、落ちたら死ぬヤバイ区間は明らかに崖の上だと判る箇所のほか、ぱっと見は普通の田舎道に見えるところがあります。

路肩が植物のヤバイ崖道

普通のこのような感じの道は、植物が生えている路肩の部分は土になっているので、タイヤが路肩の植物のところに多少はみ出しても問題はありません。

ところがこの崖道区間における路肩は、植物は崖から空中に向かって生えています。

崖の下を覗いてみたところの写真(ロープ下の植物は下から伸びていて、遙か遠く先に川面が見える点に注目)

そのため普通の道と混同して「ちょっとぐらいはみ出してもいいや!」と思って植物付近にはみ出すと、そこに道はなく谷底に転落します。路肩ギリギリも危ないです。

そのため「路肩の白い線が絶対最終ラインで、路肩の植物には触れたら死亡」というぐらいの考えを持ち、バイク乗りの人はひたすら中央より山側を通るようにした方がよいでしょう。

また多少頑張ればバイクと軽自動車と離合できそうなケースでも、無理せず広いところまでUターンした方がよいでしょう。

最後に. 温見峠を通ってみたいと思われる方への助言

・あなたが酷道マニア(温見峠を通ることが目的の人)でない場合は、別のルート(国道158号線)を検討しましょう。普通の人は走って快適な道ではありませんし、リスクのある道路のため、軽いドライブ感覚で通ると泣きをみること間違いありません。

・車で通行される場合は、1車線の崖道をバックできる技量と、左右後輪タイヤの位置感覚(車両感覚)を持った人のみ通るようにしましょう。逆にこのスキルを持たない人は、この峠に来ることは勧められません(強い勧告)。

・バイクの場合は、遠慮無く崖側から離れた(山側)の方でコース取りしましょう。どっちにしても狭い1車線のどこを走ったところで対向車が来たらアウトなので、キープレフトとか気にせずに安全優先で行った方がよいでしょう。

・この道は初見の人であればビビって安全運転するし、地元民はその危険性を熟知しているところです。それでもこの道は自動車もバイクも旅行者も地元民も毎年のように転落死亡事故が起きている個所です。温見峠を通ることが目的の人については、「ここが本当にヤバイ道だと理解した上で(覚悟した上で)」気をすり減らすぐらいの安全運転で走りましょう。

・旧根尾村はいいところでした。もし温見峠を越える場合は、福井県側から来た場合はうすずみ温泉で体を休め、岐阜県側から進む場合は住吉屋さんでランチメニューでも食べて休養を取った上、登頂を開始することをお勧めします! (住吉屋さんでは、ご主人や女将さんにいろいろと話を聞いてみるのも、よいかもしれません)

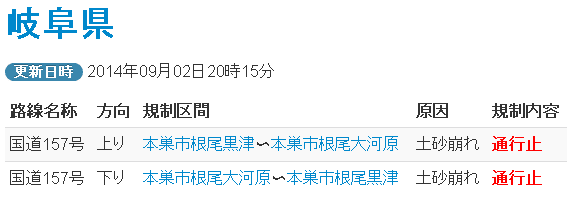

【2014/9/2 追記】

国道157号線の根尾黒津~根尾大河原間は、2014年8月の台風11号で土砂崩れが発生して再び長期の通行止めモードに入ったようです。(ただし迂回ルート経由で旧根尾村から温見峠を通って福井県側に抜けることは可能なようです)

2014/9/2に取得したJARTICの交通規制情報より

この話を聞いて「通れるうちに通れてよかったなぁ」という酷道マニア的気持ちと、「ちょうど自分が走っている時に土砂崩れが起きなくてよかったなぁ」という気持ちで複雑な感じです。

最新の交通規制は上の画像にある国道157号線のJARTICの交通規制情報で分かりますので、温見峠を通られたい方は事前に確認しておきましょう。

※ 2015/8/15追記

岐阜県内の国道157号線は通られるようになったみたいです。走ってみたい方はお気を付けて!

【2014/10/12 追記】

残念なことに、2014/10/10に温見峠でバイクの転落死亡事故が発生したようです。事故現場は「落ちたら死ぬ」の岐阜県側の区間ではなくて峠より福井県側の方ですが、このエリアも狭隘でガードレールが無い道路なので、通行される方は十分にご注意ください。

・福井テレビのニュース(今後のリンク切れはごめんなさい)

・新聞記事の写真のTwitter(うちのブログにリンクを張っていただいたようです)

転落事故発生現場付近のgoogleストリートビューより転載 (該当データへのリンク)

このエントリでは、国道157号線で福井・岐阜県境(温見峠)を越えてみるの

・その1(前編:横浜→越前大野)

・その2(越前大野→温見峠)

の続きとして、温見峠から岐阜県本巣市(樽見)に至るまでのツーリング状況をレポートします。

1. 今回の地図

今回の旅の目的は、国内最凶クラスの酷道とされる温見峠を走ってみることです。

その2で福井県側から温見峠まで登ってきましたが、このエントリでは温見峠を下って岐阜県の樽見に至るまでの区間について記載しています。

国道157号線 温見峠越えルートの地図(越前大野⇔本巣市・樽見)

温見峠から樽見までの地図(国道157号線)

今回のマップデータ(google mapへ)

2. 走行記録

40 温見峠・岐阜県側から

福井県側から温見峠にやって来たブログ主は、暗くなる前に樽見に抜けるべく道を急ぎます。(この時点で17:00頃。日暮れは19時過ぎ。)

42 温見峠・下りスタート

温見峠より岐阜県側の道は1~1.5車線の幅員で、「舗装路」という意味での路面状況は悪くはありませんでした。

43 洗い越し キタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━ !!!!!

峠を下り始めてからまもなくして、最初の洗い越しに遭遇します。

洗い越しとは山肌から流れてくる小さな川(沢)をそのまま路面に通してある個所のことで、国道で洗い越しがあるケースは少ないです。昨年秋に走った国道352号線(樹海ライン)以来の洗い越し遭遇です。

44 洗い越しの水の発生源

洗い越しの水が流れてくる方向を見ると、コンクリートの壁から滝のような水が流れ出していました。

45 ひたすらカーブの連続

温見峠より岐阜県側は、ひたすらカーブの連続となります。

地図で見るとこんな感じ

46 酷道の風景

少し前に「舗装路としての路面は悪くない」と書きましたが、道幅は狭く、ガードレールもなく、落石・枯葉がある状況なので、酷道であることに疑いの余地はありません。

47 洗い越しさん再登場 (10分ぶり2回目)

またもや洗い越しが出てきました。しかもここの洗い越しは、水の流量が普通ではない(異様に多い)です。

ゆっくり確実に通り抜けた方がよいのか、勢いを付けて走り抜けた方がよいのか迷ったので、その中間の速さで洗い越しを抜けたのですが、タイヤ幅の半分ぐらい押し流されそうな感じがありました。徒歩や自転車、小型二輪で通り抜ける場合は、マジで注意が必要です。

48 洗い越しの警告看板

反対側からは、洗い越し注意の看板が出ていました。

流量のある洗い越しは、水を通すために意図的にU字型の路面になっているので、速く突っ切るにしても注意が必要です。

49 洗い越し3回目

今度はこちら側にも洗い越しの警告看板が出ていました。

50 洗い越し3回目(近く)

今度の洗い越しは、薄く広くみたいな感じで余裕でした。

51 おにぎり(大河原地区)

大河原という地区に到達しました。

52 大河原第一砂防堰堤

53 林道猫峠線終点との接続点

林道猫峠線は最終的に国道418号に繋がるルートで、この先の区間が災害で通行止めになった場合は、迂回ルートとなる道とのこと。

詳細は猫峠(峠と旅さん)を参照ください。判りやすい写真があります。また、猫峠林道の走行動画があったのでリンクさせてもらいます。

【国道157号線 温見峠】その5 猫峠林道交点→折越林道・市道交点

54 杉並木

温見峠より岐阜県側は、森の中を通る区間が多くなります。

55 熊出没注意の看板

この辺だと、クマとか普通にいるんだろうなぁ…と思います。

56 久々に離合可能な広さの道路に出ます

57 網タイツ

落石が発生しそうな個所では、網タイツ(←本当はタイツではない)が被せされています。

58 元・洗い越し

洗い越しの警告看板が出ていますが、この個所は改良されたようで、小川が道路下の用水路を通り抜けています。

…ってゆーか、これまでこの流量の水の流れを洗い越しとして路面上に通していたことの方が恐ろしいです。

59 山の中腹まで降りてきた感

越前大野を出て50km以上。ひと山越えて、半分降りてきた感じです。ゴールまであと一息です。

60 ミニダム

61 民家らしき建物

温見峠の急峻な峠道に入る前に見かけた民家以来、数十km振りに人の営みを感じられる建物に出会います。だからといって「これで人里まで降りてきた。これで安心だ」などと思うのはまだ早いです。

温見峠越えの最凶区間はここから始まるのです。

62 根尾黒津~根尾能郷間の危険地帯1

ついにやって来ました。例の「落ちたら死ぬ!!」の警告区間です。

この辺りの道路は、

・道幅は普通車がようやく通れる程度の狭さ

・山側はそそり立った絶壁で落石の危険あり

・川側は断崖絶壁の谷

・それでいてガードレールは無し

という、聞きしに勝るかなりヤバイ状況です。

なお、山側の色の違う(茶色の)網タイツのところが、長年に渡り通行止めの原因になっていた崩落個所のようです。

63 危険地帯2

川の方に目をやるとこんな感じ。

後に宿泊する旅館(住吉屋)のご主人様によると、地元の方はこの辺りの渓谷のことを「目が眩むような谷」という意味で、「くらみ」と呼んでいるとのこと。ブログ主は道路から川面の方を覗いてみたのですが、高度差があり過ぎるせいか、逆に恐怖は感じませんでした。

ただし、「ほんのちょっと運転を誤っただけで、ガードレールのない谷底に滑り落ちて死亡」という状況に置かれてあることに強い恐怖感と危機感を覚えました。

64 危険地帯3

反対側から見るとこんな感じ。

谷底(崖)の部分が見えないので、ぱっと見はマイルドな田舎道ですが、逆にこの点が運転者の危機感を奪う感じがしてなりません(後述)。

65 黒津地区

この辺りは離合可能でガードレールもあります。

66 危険地帯4

「落ちたら死ぬ」の区間は、先程の区間だけではなく、断続的に数kmも続きます。

ちょっと道を踏み外しただけで死亡事故に至るような凶悪な道路(オオカミ)が、普通の田舎道っぽい外見(ヒツジ)を装った状態で存在しています。

67 お地蔵様

私は詳細を確認していないのですが、よそのブログさんによると、過去に転落死亡事故に遭われた方のお地蔵様のようです。

68 待機場所

前にも書きましたが「落ちたら死ぬ」のヤバイ区間は、普通自動車1台がようやく通れるぐらいの狭い幅員のため、車とバイクの離合すらできません。

ヤバイ道の途中で対向車が来ると詰むので、待機場所で対向車が来ないかしっかり確認する必要があります。

69 危険地帯5

ブログ主が一番ヤバイと感じたのはこの辺りです。逃げ場が無くて落ちたら死亡の状況に変わりはありませんが、この辺りはそれに加えて見通しも路面も悪いという悪条件も加わっています。

バイク乗りの人は良く判ると思うのですが、山間部の路面の傷んだ1車線酷道は、自動車の轍(わだち)の部分が比較的走りやすく、道路の中央はひび割れで荒れていたり、苔が生えて滑りやすくなっています。ここがまさにその状況でした。

こうした場合、通常は左側の轍の上を走るのですが、今回は1m左は谷底なので、リスクを避けるために右側の轍の上を走っていきました。

70 落ちたら死ぬ看板 (これを見に来た)

これがかの有名な「落ちたら死ぬ」看板です。

現在は他の交通規制の看板と一緒にあるために、インパクトは薄めな状況でした。

71 能郷地区ゲート(落ちたら死ぬ看板の近く)

落ちたら死ぬ看板や冬期閉鎖のゲートは、ヤバイ区間の能郷地区側の始まりにあるため、ここまで来るともう安心です。

72 道路情報(能郷地区)

73 ここまで来ると民家も多くなって普通の道です

74 長島地区

ここから先は快速道でした。

75 道の駅うすずみ桜の里ねお入口

その後ブログ主は温泉施設のある道の駅に立ち寄って、一日の疲れを癒します。

このときの時刻は18:15頃で、無事に陽があるうちに樽見まで辿り着きました。温見峠を出たのが17:00過ぎだったので、途中写真を撮りながらでも1時間少々でここまで来れたことになります。しかしながら体感的には、えらく長く感じました。

3. 宿に着いてから、その後 (後日談)

76 住吉屋 (翌朝撮影)

その後ブログ主はうすずみ温泉に浸かってまったりした後、20時頃に宿泊予定地の樽見に到着します。今回の宿泊先は樽見駅の近くにある住吉屋(公式サイト)という旅館です。

77 お向かいの新聞店

この辺りは静かな山村における、こじんまりした市街地といった感じでした。

お向かいの新聞店のホーロー看板がいい味を出しています。

78 この日の夕食

お風呂にはすでに入っていたので、この日は地元のお蕎麦や川魚等の料理を美味しく頂いた後、22時頃には床に就いて爆睡します(前夜は深夜2時起きで、数時間しか寝ていませんでした)。

そして真夜中にふと目が覚めると、ばちばちとした雨音が聞こえてきました。どうも、かなりまとまった雨が降り注いでいるようです。でも、そのまままた床に就きます。

78 翌朝の風景

翌朝は7時頃に起床します。

この日は再び温見峠を越えて、福井県道230号(大谷秋生大野線)を通ってみようと思っていました。しかし問題は昨夜降ったまとまった雨で、温見峠が越えられるかが心配になりました。

ただしネットで交通情報を調べる限りでは、国道157号線は通行止めにはなっていないようでした。

79 住吉屋での朝食

予定通り温見峠に進もうか、それとも郡上八幡経由でのんびり帰ろうか迷いながら朝食を食べて出発準備をしていたところ、旅館の女将さんから面白い話を聞くことが出来ました。

ブログ主が昨日温見峠を通ってここまで来たこと、そして今日も温見峠を通ろうかどうか迷っていることを伝えたところ、「まぁ…わざわざそんなところを…」と驚かれた上で、下記のようなお話しを聞かせてもらいました。

・以前、トラックが無理して温見峠を通ろうとして転落事故を起こしたこと(その後、大型車は通行禁止)。

・谷底に転落したトラックの積み荷がこの付近まで流れてきて、それを拾いに行ったことがあること。

・温見峠の洗い越しは、晴天時はちょろちょろだが、大雨の後は滝のようになって危ないこと。

・過去には、自動車どころかバイクですらも転落事故を起こしていること。

・温見峠は随分改良が進んだ上でも、アレな状況であること。

そして

「今日に限っては、温見峠に行くのは止めておいた方が良い」

との助言をいただきました。地元民のこうした助言は絶対に守った方がよいので、その後ブログ主は何の未練もなく郡上八幡経由で帰宅の途に就くのでありました。(帰路のツーリング状況は、その4のエントリを参照)

:

:

そして住吉屋を後にするのですが、この際にバイクナビの音声を聞くためのBluetoothレシーバーを忘れてしまうという失態をやらかしてしまいます。

後日、住吉屋のご主人様から連絡があってレシーバーは自宅まで送り届けて頂いたのですが(ありがとうございました)、その連絡の際にご主人様から国道157号線及び温見峠越えルートについて、エピソード等を聞かせて頂くことができました。

お伺いした内容を掻い摘んで説明すると次の通りです。

・国道157号線は一昨年(2012年)まで8年間も通行止であったこと。

・昨年(2013年)秋にやっと開通したものの、わずかその一週間後に崖崩れが発生して再び不通になり、今年のゴールデンウィーク明けにやっと開通したこと。

・途中の谷は、目が眩む「くらみ」と呼ばれていること。

・谷への転落死亡事故は、旅行者も地元民も含めて毎年発生していたこと。

・この道は、地元民でも敢えて通りたいとは思わない道であること。

・難所のくらみ谷を避けた迂回路が設置され、遠回りでもやや安心できるルートができたこと。

・逆にこの迂回路ができたことで、(復旧の優先度が下げられて)国道157号線の通行止が長期間になってしまったこと。

・くらみ谷の区間にガードレール等が設置されていないのは、大雪を除雪するためであること。(温見峠は1年の約半分が冬期閉鎖になるような豪雪地帯)

・安全性の確保とほぼ半年間の冬季通行止を回避するべく、トンネル等の改良工事を国や県に要望を続けているが、未だに実現の目処は立っていないこと。

とても参考にさせていただきました。

4. 温見峠を走ってみた全体的な感想

まず、温見峠を走ってみた率直な感想は、

「あかん。」(←エセ関西弁)

の一言です。

ブログ主はこれまでに、国道299号(十石峠)や国道152号(兵越峠・地蔵峠)、国道352号線(樹海ライン)などの著名な酷道を走ってきましたが、温見峠ほどの緊張感や危機感を感じることはありませんでした。

逆に言うと、温見峠については、上記の著名3酷道が稚戯に感じるくらいの別格の酷道と考えています。

温見峠越えのルートにおいて、ブログ主が「これはイカンやろ」と戦慄を覚えたのは次のようなところでした。

(1) 温見峠より福井県側の山岳区間

クランクのようなところ

残念ながらどんぴしゃの写真は無いのですが、温見峠の福井県側区間には、狭い1車線の道を直角に曲がる個所がいくつかあります。その中にガードレールが無く、もし脱輪しようものなら転落しかねない個所があります。

バイクだとなんともない個所ですが、車の場合だと内輪差を考えて、気をつけて通らないと後輪を脱輪させかねません。

おっちょこちょいで車はペーパードライバーなブログ主は、うっかり脱輪させてしまう光景が容易に想像でき、「俺だったら、絶対車で来れないわ」と思いました。

(2) 落ちたら死ぬヤバイ区間

上の方にも書きましたが、落ちたら死ぬヤバイ区間は明らかに崖の上だと判る箇所のほか、ぱっと見は普通の田舎道に見えるところがあります。

路肩が植物のヤバイ崖道

普通のこのような感じの道は、植物が生えている路肩の部分は土になっているので、タイヤが路肩の植物のところに多少はみ出しても問題はありません。

ところがこの崖道区間における路肩は、植物は崖から空中に向かって生えています。

崖の下を覗いてみたところの写真(ロープ下の植物は下から伸びていて、遙か遠く先に川面が見える点に注目)

そのため普通の道と混同して「ちょっとぐらいはみ出してもいいや!」と思って植物付近にはみ出すと、そこに道はなく谷底に転落します。路肩ギリギリも危ないです。

そのため「路肩の白い線が絶対最終ラインで、路肩の植物には触れたら死亡」というぐらいの考えを持ち、バイク乗りの人はひたすら中央より山側を通るようにした方がよいでしょう。

また多少頑張ればバイクと軽自動車と離合できそうなケースでも、無理せず広いところまでUターンした方がよいでしょう。

最後に. 温見峠を通ってみたいと思われる方への助言

・あなたが酷道マニア(温見峠を通ることが目的の人)でない場合は、別のルート(国道158号線)を検討しましょう。普通の人は走って快適な道ではありませんし、リスクのある道路のため、軽いドライブ感覚で通ると泣きをみること間違いありません。

・車で通行される場合は、1車線の崖道をバックできる技量と、左右後輪タイヤの位置感覚(車両感覚)を持った人のみ通るようにしましょう。逆にこのスキルを持たない人は、この峠に来ることは勧められません(強い勧告)。

・バイクの場合は、遠慮無く崖側から離れた(山側)の方でコース取りしましょう。どっちにしても狭い1車線のどこを走ったところで対向車が来たらアウトなので、キープレフトとか気にせずに安全優先で行った方がよいでしょう。

・この道は初見の人であればビビって安全運転するし、地元民はその危険性を熟知しているところです。それでもこの道は自動車もバイクも旅行者も地元民も毎年のように転落死亡事故が起きている個所です。温見峠を通ることが目的の人については、「ここが本当にヤバイ道だと理解した上で(覚悟した上で)」気をすり減らすぐらいの安全運転で走りましょう。

・旧根尾村はいいところでした。もし温見峠を越える場合は、福井県側から来た場合はうすずみ温泉で体を休め、岐阜県側から進む場合は住吉屋さんでランチメニューでも食べて休養を取った上、登頂を開始することをお勧めします! (住吉屋さんでは、ご主人や女将さんにいろいろと話を聞いてみるのも、よいかもしれません)

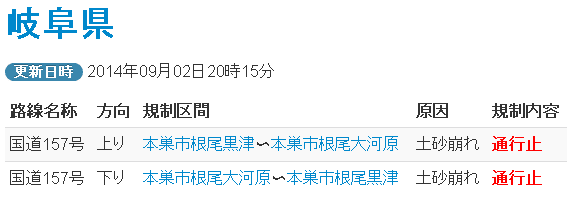

【2014/9/2 追記】

国道157号線の根尾黒津~根尾大河原間は、2014年8月の台風11号で土砂崩れが発生して再び長期の通行止めモードに入ったようです。(ただし迂回ルート経由で旧根尾村から温見峠を通って福井県側に抜けることは可能なようです)

2014/9/2に取得したJARTICの交通規制情報より

この話を聞いて「通れるうちに通れてよかったなぁ」という酷道マニア的気持ちと、「ちょうど自分が走っている時に土砂崩れが起きなくてよかったなぁ」という気持ちで複雑な感じです。

最新の交通規制は上の画像にある国道157号線のJARTICの交通規制情報で分かりますので、温見峠を通られたい方は事前に確認しておきましょう。

※ 2015/8/15追記

岐阜県内の国道157号線は通られるようになったみたいです。走ってみたい方はお気を付けて!

【2014/10/12 追記】

残念なことに、2014/10/10に温見峠でバイクの転落死亡事故が発生したようです。事故現場は「落ちたら死ぬ」の岐阜県側の区間ではなくて峠より福井県側の方ですが、このエリアも狭隘でガードレールが無い道路なので、通行される方は十分にご注意ください。

・福井テレビのニュース(今後のリンク切れはごめんなさい)

・新聞記事の写真のTwitter(うちのブログにリンクを張っていただいたようです)

転落事故発生現場付近のgoogleストリートビューより転載 (該当データへのリンク)

| 酷道をゆく 日本全国の「酷い国道」を走る!! (イカロス・ムック) |

| クリエーター情報なし | |

| イカロス出版 |

| 酷道をゆく2 (イカロスMOOK) |

| クリエーター情報なし | |

| イカロス出版 |

| 酷道 全日本横断編 [DVD] |

| クリエーター情報なし | |

| ビデオメーカー |

| 酷道を走る |

| クリエーター情報なし | |

| 彩図社 |

| 酷道 東日本編 [DVD] |

| クリエーター情報なし | |

| video maker(VC/DAS)(D) |

| 酷道vs秘境駅 |

| クリエーター情報なし | |

| イカロス出版 |

いいもの見せてもらいました。

ちょっとした サスペンスドラマを見た気分です。

福井県出身で 20年ほど前に 真名姫湖までは 行ったことがありますが この先が こうなっていたとは・・・

大野には 友人もいますので 今度 聞いてみたいと思いました。

ちなみに 158号線で 岐阜県へは行ったことがあります。

こちらは 快適ですね。

昔は温見峠より大野市側も、たいがいな状況だったみたいですね。

158号線の九頭竜湖沿いは快速道なので、似たような区間の国道でも全然違うものですね。

実家に帰ったので 父に聞いたところ 数年前に 父母弟の3人で ノアに乗って 通ったとのこと。

弟(運転歴10年弱)は 怖くて運転できなかったそう。

興味はありますが 我が家の車は デリカ・・・

コワイです。

親父さん、よくやりましたね。。。

谷に転落したり、崖で車体をこするリスクがあるので、

運転に自信がなければ止めておいた方が無難ですよ~。

予備知識なしであのルートを普通車で通られたのですか!

無事に通ることが出来てなによりでしたね。(^^;)

地元住民は山菜取りに157号線を利用しますが、行っても俗に言う温見ストレートまでです。

岐阜へ行くために利用する人はほぼいません。

ぶっちゃけ温見~根尾間は地元では「ケモノ道」と言われています。

険路・悪路だけでなく、ケモノの温床(特にクマ。熊河の地名は「川向こうは熊の地」からきてます。)なので、転落の前に襲われる危険があることを熟知しているからです。

実際、毎年春・秋は熊河周辺から上庄地区まで熊が降りてきて、際々マキガリ(猟銃での熊退治です。)が行われてますし。

一度、主人の仕事の関係で157号線の視察に同行したことがありますが、なぜケモノ道と命名されたかを思い知りました。

見事に熊に遭遇しました。

たまたまヤツは森の奥深くへ帰って行くところだったので助かりましたが。

確かに岐阜まで、国道157号線経路は国道158号線より一時間は時短になります。

でもそれも、あの道が158号線並みのクオリティなら、の話です。

市外県外の方には、時間面でも安全面でも精神面でも結局は158号線の方がお得です!と強く勧めています。

運転に絶対の自信がある、もしくは空を飛べる人でなければ、興味本意で157号線を行かれることは止めるべきだと地元住民は言い切れます。

ちなみに何十年かかるかはわかりませんが、本巣市・大野市の両市間で、新157号線(バイパスやったかな?)を造る協議は少しずつ進められているようです。

大野市民として、温見に近い地元住民として、いつか「酷道157号線」ではなく、「岐阜へは国道157号線!」と胸を張って言いたいです(笑)

熊河地区って、そういう由来の土地柄だったんですね。

当時は何も知らずに走り抜けましたが、そのことを知っていたら、きっとビクビクしながら走っていたと思います…。

私が温見峠を走行したときも、山間部ではいろんな動物を見かけたのですが(蛇を含む…)、熊に出くわさなくてよかったです。

上庄もですが、根尾の集落も民家近くまでケモノが徘徊してますからねぇ。

山間部に住む運命でしょうか(笑)

昨日のコメに書き忘れたんですが、転落事故の原因の1つがそのケモノらしいです。

突然に崖を駆け降りてくる鹿&猿&猪。

道を横切る熊。

これらに驚いてつい急ハンドルを切ってしまう。

崖を削っただけの、幅員もガードレールもない道でハンドル切ったら、そりゃ真っ逆さまですよね。

この先もしかしたら、ブログ主様が山間部の酷道や険道を通らざるを得ないときがあるかもと思い(ウザがられるの覚悟でf(^^;)、コメントさせて頂きました。

バイクのお仲間さんにもお伝え頂けたら嬉しいです。

安全に、気をつけて、楽しいバイクライフを過ごしてくださいね~♪

今度、通行注意の記事の拡充に使わせていただきます。とても参考にさせていただきました。

是非とも、またのお越し(コメント)をお待ちしております!