【記事作成日:2015/11/24、最終改版日:2016/9/1】

このエントリではレトロフリークを購入してみる・その1 (開封の儀+初期稼働編)の続きとして、別のコントローラーを使ったり、吸い出したデータの管理などについて触れたいと思います。

3. 別のコントローラーを使ってみる

レトロフリークには標準添付のゲームパッドが付いていますが、こうしたゲームコントローラは本体とUSB接続されており、他のUSBタイプのコントローラを使用することも可能です。ということで、手持ちのPS3用のゲームスティックであるリアルアーケードプロ(RAP)を使ってみることにします。

このコントローラーはスト2を遊ぶためのゲームスティックで、ヨドバシで1万円ぐらいで購入したものです。メガドライブのスプラッターハウス2をこのコントローラーで遊んでみます。

ショートカットが設定されていません

新コントローラーを使うには、[操作設定] → [ショートカット設定] でボタンの割当を行う必要があります。

ボタンの割り当て

どのボタンがメガドライブでいうA,B,C,X,Y,Z等のボタンに対応するのかを設定します。この時に、ゲームの途中で(ゲームを起動する前の)システム画面に戻ることができるボタン(標準添付のゲームパッドでいうHOMEボタン)を設定することが重要になります。

プロファイルの登録

メジャーなコントローラーはプリセットされているのですが、RAPはその中に含まれていないので、新規にプロファイルを作って登録します。

スプラッターハウス2で遊んでみる

スティック型コントローラーで無事に遊ぶことができました。

4. データを管理してみる

レトロフリークで吸い出したROMデータ等はmicroSDカードに保存できます。実はブログ主はレトロフリークが届いた段階では手持ちのmicroSDカードが無く、急遽かつておかんが使っていた携帯に刺さっていた古い2GBのmicroSDカードを引っ張り出して使っていました。

その後、新しい8GBのmicroSDカードを購入したので、PCを使ってカードのデータの移し替えを行ってみます。

新しく買ったSDカード

まずレトロフリークの電源を切ってmicroSDカードを取り出し、それをPCのカードリーダに接続します。

RetroFreakフォルダ内の構成

カードの中身を見ると、トップディレクトリに「RetroFreak」というフォルダができており、データはその中に保管されているようです。その中に「Games」と「Saves」というフォルダが存在しています。名前からすると、前者がROMデータ、後者がセーブデータ用のフォルダのようです。

結果を言いますと、RetroFreakフォルダを丸ごと新しいmicroSDカードのトップディレクトリにコピーするだけで、正常に動作しました。

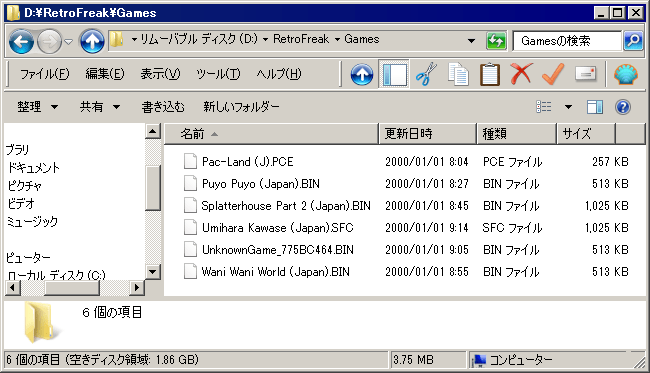

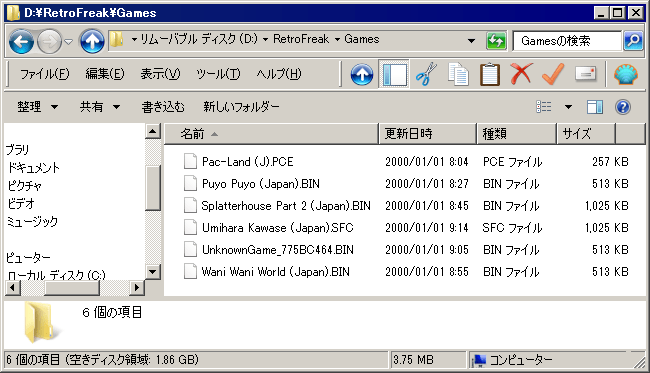

RetroFreak/Gamesフォルダ内の構成

Gamesフォルダの中を見ると、先程吸い出しを行ったROMのデータが入っていました。データサイズは1MBとか512KBとかで、パックランドに至ってはなんと256KBです。こんなサイズなら、余り物の2GBのmicroSDカードで十分でした。

あと細かいところですが、作成されたファイルのタイムスタンプが全て2000年1月1日でした。確かにレトロフリークをネットに繋ぐような設定は無かった(=NTPで時刻同期するようなことはなかった)し、システムメニューでも本体の時計を設定するような項目は見当たらなかったので、ずっと初期状態の時計で動いているようです。

吸い出したMDソフトデータをエミュレータに食わせたところ

また、レトロフリークで吸い出したROMデータは、吸い出した本体でしか使用できないように紐付けられているとのことです。試しにメガドライブのエミュレータに吸い出したROMを読み込ませて見たのですが、チェックサムエラーで使用できませんでした。

このことはハード障害等でレトロフリーク本体を入れ替えることになった場合、一度吸い出したデータは使えないため、再度ROMを挿して吸い出しを行う必要があることを意味します。このことは説明書にも記載されているし、しゃーないといえばしゃーないです。(;´Д`)

あと噂によると、(違法に)世の中に出回っているROMデータをGamesフォルダに入れれば使えてしまうとのこと。これは吸い出したROMデータでしか起動できないようにしておかないと、いろいろとマズイんじゃないかなぁ…と思います。

5. その他、感想・気になったこと

(1) 映像フィルター

レトロゲームはアナログテレビの時代のゲームなので解像度が低く、今時のFul-HDの液晶テレビに映すとドットのかくかくさが気になります。

映像フィルターなしの標準状態

この右側のキャラのかくかく度合いが標準状態ですが、フィルター設定を追加することでなめらかに表示させることが可能です。

Super 2xSaiフィルター適用時(右キャラに注目)

本体には何種類かの平滑フィルタが用意されているのですが、個人的にはSuper 2xSaiフィルターを使っています。これを使うとかなり違和感なく遊ぶことができます。

(2) 自動再開について

レトロフリークならではの機能として、稼働途中のゲームを中断して電源を切り、後からゲームを再開させる機能があります。しかしブログ主の環境ではこの機能がまともに動かないことがあります。

警告:前回のご利用時に、正しく電源が切られませんでした。

ブログ主の環境では、前回の停止時にシステムメニューからシャットダウンする方法で正常終了させても、次回のゲーム起動時に上の写真のようなエラーが発生してしまう事象に見舞われています。

ゲーム終了時の状態から自動再開(ON/OFF)

この事象はシステムメニューの「ゲーム終了時の状態から自動再開」をOFFにしていても発生します。この状態から復帰するには、上記の自動再開オプションを現在の設定と反対に設定してゲームを起動することです。

つまり、自動再開設定がONの場合はOFFに、OFFになっている場合はONに変更します。これはさすがにウザイので、なんとかならないかな~と思っています。(;´Д`)

今のところ、レトロフリークで不満に思っているのはラグと自動再開の2点になりますが、それ以外についてはそこそこ満足しています。

ヤフオクとかみていると、ファミコンのカセットが数十本単位でまとめて出品されているのをよく見かけるので、今度それに手を出して、いろいろと昔のゲームを楽しんでみようかなぁと思っています。(´∀`)

(3) システムのアップデートについて(2016/1/1追記)

レトロフリークでは、サイバーガジェット社のホームページ(下記URL)にて、システム(ファームウェア)の修正モジュールが公開されています。

http://www.cybergadget.co.jp/support/retrofreak/update/

アップデート方法はリンク先のURLに細かく記載されているので、詳細はそちらを参照して欲しいのですが、大まかな手順としては

1. microSDにアップデート用データを書き出す。(いつも使っているmicroSDで可)

2. microSDをPCに差し替える。

3. PCのブラウザからアップデートデータのダウンロードサイトにアクセスする。この際に1で生成したファイルの登録が必要。

4. ダウンロードしたファイルをmicroSDのドライブ直下に置く。

5. 再度microSDをレトロフリーク本体に戻して、電源ON。

6. 「アップデートしろ」という画面が出てくるので、指示通りに操作する。(作業後再起動あり)

という感じで、ネットワーク未接続のためか結構面倒臭いです。ただし作業内容は簡単です。

ブログ主は2015.12.02リリースのバージョン1.4に更新してみましたが、あまり変わりはありませんでした。(ゲーム情報のデータベースを更新されたとのことですが、ROM情報がUnknownになっていたMDのマーブルマッドネスは変化無しでした)

ただしこういう感じでシステムの修正手段を提供してもらえるのは、とてもありがたいことです。これからもサポートが続くことを祈るばかりです。

<2016.9.1 追記>

8/31に新しいメージャーバージョンとなるVer2.0がリリースされたようです。ただし「ver2.0へのアップデートはver1.5または1.6からのみ可能」とのとこで、Ver1.4のままのブログ主は、2回アップデート作業をしなければならず面倒いです。(;´Д`)

このエントリではレトロフリークを購入してみる・その1 (開封の儀+初期稼働編)の続きとして、別のコントローラーを使ったり、吸い出したデータの管理などについて触れたいと思います。

3. 別のコントローラーを使ってみる

レトロフリークには標準添付のゲームパッドが付いていますが、こうしたゲームコントローラは本体とUSB接続されており、他のUSBタイプのコントローラを使用することも可能です。ということで、手持ちのPS3用のゲームスティックであるリアルアーケードプロ(RAP)を使ってみることにします。

| リアルアーケードPro.V3 SA(PS3用) |

| クリエーター情報なし | |

| ホリ |

このコントローラーはスト2を遊ぶためのゲームスティックで、ヨドバシで1万円ぐらいで購入したものです。メガドライブのスプラッターハウス2をこのコントローラーで遊んでみます。

ショートカットが設定されていません

新コントローラーを使うには、[操作設定] → [ショートカット設定] でボタンの割当を行う必要があります。

ボタンの割り当て

どのボタンがメガドライブでいうA,B,C,X,Y,Z等のボタンに対応するのかを設定します。この時に、ゲームの途中で(ゲームを起動する前の)システム画面に戻ることができるボタン(標準添付のゲームパッドでいうHOMEボタン)を設定することが重要になります。

プロファイルの登録

メジャーなコントローラーはプリセットされているのですが、RAPはその中に含まれていないので、新規にプロファイルを作って登録します。

スプラッターハウス2で遊んでみる

スティック型コントローラーで無事に遊ぶことができました。

4. データを管理してみる

レトロフリークで吸い出したROMデータ等はmicroSDカードに保存できます。実はブログ主はレトロフリークが届いた段階では手持ちのmicroSDカードが無く、急遽かつておかんが使っていた携帯に刺さっていた古い2GBのmicroSDカードを引っ張り出して使っていました。

その後、新しい8GBのmicroSDカードを購入したので、PCを使ってカードのデータの移し替えを行ってみます。

| サンディスク Sandisk microSDHC 8GB Class4 UHS-1対応30MB/S バルク品 |

| クリエーター情報なし | |

| SanDisk |

新しく買ったSDカード

まずレトロフリークの電源を切ってmicroSDカードを取り出し、それをPCのカードリーダに接続します。

RetroFreakフォルダ内の構成

カードの中身を見ると、トップディレクトリに「RetroFreak」というフォルダができており、データはその中に保管されているようです。その中に「Games」と「Saves」というフォルダが存在しています。名前からすると、前者がROMデータ、後者がセーブデータ用のフォルダのようです。

結果を言いますと、RetroFreakフォルダを丸ごと新しいmicroSDカードのトップディレクトリにコピーするだけで、正常に動作しました。

RetroFreak/Gamesフォルダ内の構成

Gamesフォルダの中を見ると、先程吸い出しを行ったROMのデータが入っていました。データサイズは1MBとか512KBとかで、パックランドに至ってはなんと256KBです。こんなサイズなら、余り物の2GBのmicroSDカードで十分でした。

あと細かいところですが、作成されたファイルのタイムスタンプが全て2000年1月1日でした。確かにレトロフリークをネットに繋ぐような設定は無かった(=NTPで時刻同期するようなことはなかった)し、システムメニューでも本体の時計を設定するような項目は見当たらなかったので、ずっと初期状態の時計で動いているようです。

吸い出したMDソフトデータをエミュレータに食わせたところ

また、レトロフリークで吸い出したROMデータは、吸い出した本体でしか使用できないように紐付けられているとのことです。試しにメガドライブのエミュレータに吸い出したROMを読み込ませて見たのですが、チェックサムエラーで使用できませんでした。

このことはハード障害等でレトロフリーク本体を入れ替えることになった場合、一度吸い出したデータは使えないため、再度ROMを挿して吸い出しを行う必要があることを意味します。このことは説明書にも記載されているし、しゃーないといえばしゃーないです。(;´Д`)

あと噂によると、(違法に)世の中に出回っているROMデータをGamesフォルダに入れれば使えてしまうとのこと。これは吸い出したROMデータでしか起動できないようにしておかないと、いろいろとマズイんじゃないかなぁ…と思います。

5. その他、感想・気になったこと

(1) 映像フィルター

レトロゲームはアナログテレビの時代のゲームなので解像度が低く、今時のFul-HDの液晶テレビに映すとドットのかくかくさが気になります。

映像フィルターなしの標準状態

この右側のキャラのかくかく度合いが標準状態ですが、フィルター設定を追加することでなめらかに表示させることが可能です。

Super 2xSaiフィルター適用時(右キャラに注目)

本体には何種類かの平滑フィルタが用意されているのですが、個人的にはSuper 2xSaiフィルターを使っています。これを使うとかなり違和感なく遊ぶことができます。

(2) 自動再開について

レトロフリークならではの機能として、稼働途中のゲームを中断して電源を切り、後からゲームを再開させる機能があります。しかしブログ主の環境ではこの機能がまともに動かないことがあります。

警告:前回のご利用時に、正しく電源が切られませんでした。

ブログ主の環境では、前回の停止時にシステムメニューからシャットダウンする方法で正常終了させても、次回のゲーム起動時に上の写真のようなエラーが発生してしまう事象に見舞われています。

ゲーム終了時の状態から自動再開(ON/OFF)

この事象はシステムメニューの「ゲーム終了時の状態から自動再開」をOFFにしていても発生します。この状態から復帰するには、上記の自動再開オプションを現在の設定と反対に設定してゲームを起動することです。

つまり、自動再開設定がONの場合はOFFに、OFFになっている場合はONに変更します。これはさすがにウザイので、なんとかならないかな~と思っています。(;´Д`)

今のところ、レトロフリークで不満に思っているのはラグと自動再開の2点になりますが、それ以外についてはそこそこ満足しています。

ヤフオクとかみていると、ファミコンのカセットが数十本単位でまとめて出品されているのをよく見かけるので、今度それに手を出して、いろいろと昔のゲームを楽しんでみようかなぁと思っています。(´∀`)

(3) システムのアップデートについて(2016/1/1追記)

レトロフリークでは、サイバーガジェット社のホームページ(下記URL)にて、システム(ファームウェア)の修正モジュールが公開されています。

http://www.cybergadget.co.jp/support/retrofreak/update/

アップデート方法はリンク先のURLに細かく記載されているので、詳細はそちらを参照して欲しいのですが、大まかな手順としては

1. microSDにアップデート用データを書き出す。(いつも使っているmicroSDで可)

2. microSDをPCに差し替える。

3. PCのブラウザからアップデートデータのダウンロードサイトにアクセスする。この際に1で生成したファイルの登録が必要。

4. ダウンロードしたファイルをmicroSDのドライブ直下に置く。

5. 再度microSDをレトロフリーク本体に戻して、電源ON。

6. 「アップデートしろ」という画面が出てくるので、指示通りに操作する。(作業後再起動あり)

という感じで、ネットワーク未接続のためか結構面倒臭いです。ただし作業内容は簡単です。

ブログ主は2015.12.02リリースのバージョン1.4に更新してみましたが、あまり変わりはありませんでした。(ゲーム情報のデータベースを更新されたとのことですが、ROM情報がUnknownになっていたMDのマーブルマッドネスは変化無しでした)

ただしこういう感じでシステムの修正手段を提供してもらえるのは、とてもありがたいことです。これからもサポートが続くことを祈るばかりです。

<2016.9.1 追記>

8/31に新しいメージャーバージョンとなるVer2.0がリリースされたようです。ただし「ver2.0へのアップデートはver1.5または1.6からのみ可能」とのとこで、Ver1.4のままのブログ主は、2回アップデート作業をしなければならず面倒いです。(;´Д`)

| レトロフリーク (レトロゲーム互換機) (コントローラーアダプターセット) 【Amazon.co.jp限定 コントローラー +1個、オリジナルカラー仕様】 |

| クリエーター情報なし | |

| サイバーガジェット |

| レトロフリーク (レトロゲーム互換機) (コントローラーアダプターセット) |

| クリエーター情報なし | |

| サイバーガジェット |

| レトロフリーク (レトロゲーム互換機) (コントローラーアダプターセット)限定カラー《ブラック》 |

| クリエーター情報なし | |

| サイバーガジェット |

| レトロゲーム復活剤 (ゲームカセット用) |

| クリエーター情報なし | |

| コロンバスサークル |

参照

↓

http://www.cybergadget.co.jp/support/retrofreak/trouble/7107/8170.html

ブログ主は先日ファームを1.5→2.0に更新したのですが、

ROM情報がUnknownになっていたMDのマーブルマッドネスは、

1.5に更新した時点でROM情報が表示されるようになりました。

きっとどなたかが、改善依頼を出していたのかもしれませんね!

ここら辺はユーザーの良心に期待するところですね。

確かにゲームを自作される方にとっては、吸い出さなくても動かせる環境が必要ですね(ごもっとも)。

同人ゲームとかで遊べると嬉しいですね!