(以下はwikiより抜粋、加筆したものです。)

鳳来寺は大宝2年(702年)に利修仙人が開山したと伝えられる。利修仙人は、山の木のほこらの中に住みながら修行を続けていたが、そのかたわら、霊木の杉から本尊・薬師如来、日光・月光菩薩、十二神将、四天王を彫刻したとも伝わる。

655年(85歳の時)に百済へ渡り修業をして鳳凰に乗って帰国する。

帰国後は文武天皇の病気平癒祈願を再三命じられて拒みきれず、鳳凰に乗って参内したという伝承があり、鳳来寺という寺名及び山名の由来となっている。

利修の17日間の加持祈祷により、天皇は快癒。この功によって伽藍が建立されたという。

大正3年(1914年)に本堂を焼失したが、昭和49年(1974年)に現在の建物が再建された。

(引用終了)

このブログでたびたび名前の出る利修仙人は、570年4月7日、山城の国に生まれたと言われます。

修験道の開祖である役行者の血縁だったという説もあります。

文武天皇の御代の後は、聖武天皇の病気を治し、光明皇后より額を授けられています。

この額は仁王門の扁額

となっているそうです。

仙人は地元で悪さを働いていた三匹の鬼を改心させ、従者として従えていたそうですが、878年に308歳(凄すぎっ!!)で亡くなる際、この三匹の鬼たちも仙人を慕って一緒に死んだと言われています。

鳳凰に乗って見たり、鬼を従えて居たり、308歳まで生きて居たりと眉に唾する話ですが、信仰とはこういう世界感から始まりやすいですね。

そういえば空中遊泳した方も居ましたね。

鳳来寺山のレポートに入ります。

石段登り ↓

このあたりで石段の8割方をこなした様です。

ちょっと寄り道します。

胎内くぐり ↓

這いつくばらないと通り抜けられないようでしたので、これはパスしました。

岩窟の中には石仏が祀られていました。

ジャノヒゲ ↓

この付近でだけ見たように記憶しています。

石段登りの終局 ↓

あの天頂が1450段の最後の部分となります。

本堂の横 ↓

参詣道は本堂の横に出てきます。奥の平屋建ては田楽堂となっていて、平常時は訪問者の休憩舎となっています。

本堂の正面 ↓

午前7時53分ということで、まだ本堂が開いていませんし、参詣客も居ない、静かな空間です。

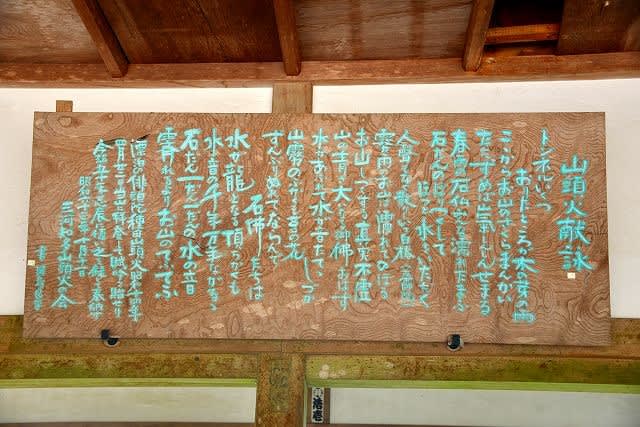

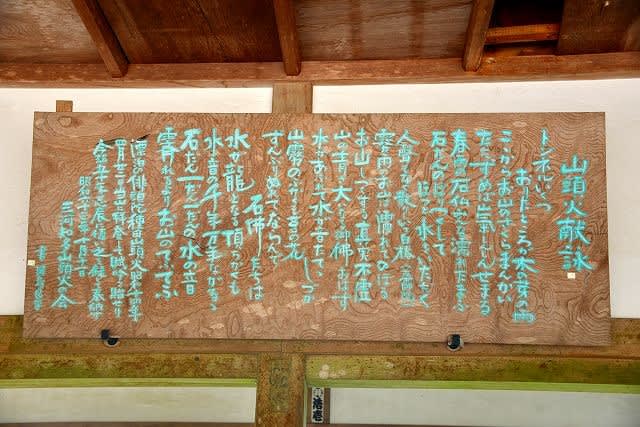

山頭火の句 ↓

田楽堂の欄干には種田山頭火の句が掲げられています。山頭火は昭和十四年四月廿二日にここに来ているのですね。しかし、その時は本堂が消失していたはずで、彼の目の前にはどんな景色があったのでしょうか。

本堂を後にして山頂を目指します。まず始めに鏡岩の下に行って見ます。

ドクダミ ↓

鏡岩(屏風岩)の一部分 ↓

鏡岩(屏風岩)は本堂の背後に聳え立つ岩壁で山頂部は、日本三大分布の松脂岩(ガラス質火山岩)で構成されています。その昔より信仰の対象となっていました。善人も悪人も分け隔てなく映し出す鏡は“平等”の象徴とされ、屏風岩(鏡岩)の信仰もあって、昔は祈願の際に鏡を持参する人が多かったそうです。

コノハズク(声のブッポウソウ)の石像 ↓

昔は宵の頃から「ブッポーソー・ブッポーソー・・・・・」と鳴くコノハズクの声がこの鏡岩に響き、こだましたと言われていました。昭和10年6月にはNHKの実況放送がされたこともあるとか言うことでした。

しかし、この場所で「ブッポーソー・・・」の声が聞かれなくなって、もう30年以上経つようになってしまいました。

小生は昭和58年の6月に、田楽堂の前にテントを張って、家族とともに「ブッポーソー・ブッポーソー・・・」と繰り返して鳴くこの鳥の声を、生で聞いています。

でもその声は「キョッ・キョッ・キョー」という三音節の繰り返しで聞こえたものです。

あの鳴き声をもう一度聞きたいものと思い、いろいろ頑張っていますが、なかなか実現しません。

テイカカズラ ↓

山に来て標高が上がっていますので、平地では花期の済んだ花が未だ残っています。

古いお堂二棟 ↓

利修仙人の石像 ↓

ここでも窟の洞に利修仙人が出てきました。

イワタバコ ↓

その岩にはイワタバコが着いています。

山道三様 ↓

ユズリハ ↓

三河の岩山ではユズリハをよく見ます。

勝岳不動 ↓

この手前の岩壁から水の滴りがあって、そこにはお不動様が祀られています。

イワガラミ ↓

その岩上にイワガラミが見えました。

ササユリ ↓

もう花には充分に遅かったのですが、ピンクの花が可憐な姿を見せてくれました。

鳳来寺は大宝2年(702年)に利修仙人が開山したと伝えられる。利修仙人は、山の木のほこらの中に住みながら修行を続けていたが、そのかたわら、霊木の杉から本尊・薬師如来、日光・月光菩薩、十二神将、四天王を彫刻したとも伝わる。

655年(85歳の時)に百済へ渡り修業をして鳳凰に乗って帰国する。

帰国後は文武天皇の病気平癒祈願を再三命じられて拒みきれず、鳳凰に乗って参内したという伝承があり、鳳来寺という寺名及び山名の由来となっている。

利修の17日間の加持祈祷により、天皇は快癒。この功によって伽藍が建立されたという。

大正3年(1914年)に本堂を焼失したが、昭和49年(1974年)に現在の建物が再建された。

(引用終了)

このブログでたびたび名前の出る利修仙人は、570年4月7日、山城の国に生まれたと言われます。

修験道の開祖である役行者の血縁だったという説もあります。

文武天皇の御代の後は、聖武天皇の病気を治し、光明皇后より額を授けられています。

この額は仁王門の扁額

となっているそうです。

仙人は地元で悪さを働いていた三匹の鬼を改心させ、従者として従えていたそうですが、878年に308歳(凄すぎっ!!)で亡くなる際、この三匹の鬼たちも仙人を慕って一緒に死んだと言われています。

鳳凰に乗って見たり、鬼を従えて居たり、308歳まで生きて居たりと眉に唾する話ですが、信仰とはこういう世界感から始まりやすいですね。

そういえば空中遊泳した方も居ましたね。

鳳来寺山のレポートに入ります。

石段登り ↓

このあたりで石段の8割方をこなした様です。

ちょっと寄り道します。

胎内くぐり ↓

這いつくばらないと通り抜けられないようでしたので、これはパスしました。

岩窟の中には石仏が祀られていました。

ジャノヒゲ ↓

この付近でだけ見たように記憶しています。

石段登りの終局 ↓

あの天頂が1450段の最後の部分となります。

本堂の横 ↓

参詣道は本堂の横に出てきます。奥の平屋建ては田楽堂となっていて、平常時は訪問者の休憩舎となっています。

本堂の正面 ↓

午前7時53分ということで、まだ本堂が開いていませんし、参詣客も居ない、静かな空間です。

山頭火の句 ↓

田楽堂の欄干には種田山頭火の句が掲げられています。山頭火は昭和十四年四月廿二日にここに来ているのですね。しかし、その時は本堂が消失していたはずで、彼の目の前にはどんな景色があったのでしょうか。

本堂を後にして山頂を目指します。まず始めに鏡岩の下に行って見ます。

ドクダミ ↓

鏡岩(屏風岩)の一部分 ↓

鏡岩(屏風岩)は本堂の背後に聳え立つ岩壁で山頂部は、日本三大分布の松脂岩(ガラス質火山岩)で構成されています。その昔より信仰の対象となっていました。善人も悪人も分け隔てなく映し出す鏡は“平等”の象徴とされ、屏風岩(鏡岩)の信仰もあって、昔は祈願の際に鏡を持参する人が多かったそうです。

コノハズク(声のブッポウソウ)の石像 ↓

昔は宵の頃から「ブッポーソー・ブッポーソー・・・・・」と鳴くコノハズクの声がこの鏡岩に響き、こだましたと言われていました。昭和10年6月にはNHKの実況放送がされたこともあるとか言うことでした。

しかし、この場所で「ブッポーソー・・・」の声が聞かれなくなって、もう30年以上経つようになってしまいました。

小生は昭和58年の6月に、田楽堂の前にテントを張って、家族とともに「ブッポーソー・ブッポーソー・・・」と繰り返して鳴くこの鳥の声を、生で聞いています。

でもその声は「キョッ・キョッ・キョー」という三音節の繰り返しで聞こえたものです。

あの鳴き声をもう一度聞きたいものと思い、いろいろ頑張っていますが、なかなか実現しません。

テイカカズラ ↓

山に来て標高が上がっていますので、平地では花期の済んだ花が未だ残っています。

古いお堂二棟 ↓

利修仙人の石像 ↓

ここでも窟の洞に利修仙人が出てきました。

イワタバコ ↓

その岩にはイワタバコが着いています。

山道三様 ↓

ユズリハ ↓

三河の岩山ではユズリハをよく見ます。

勝岳不動 ↓

この手前の岩壁から水の滴りがあって、そこにはお不動様が祀られています。

イワガラミ ↓

その岩上にイワガラミが見えました。

ササユリ ↓

もう花には充分に遅かったのですが、ピンクの花が可憐な姿を見せてくれました。