ネット上(デジタ空間)上のSNS利用により引き起こされる現象とされています。X(旧ツイッター)などのSNS上で自分と同じような意見を見聞きし続けることによって自分の意見が増幅・強化され、あたかも自分に対する異論が存在しないかのようになっている状況を指しているようです。自分と同じような意見があらゆる方向から返ってくることを「人工的に反響(エコー)を作り出す残響室(チェンバー)」に例えて、このように呼んでいます※1。

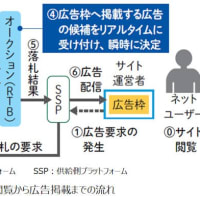

SNSの利用形態は、自分と同じような意見を持つ人をフォローしたり、その人の意見に共感(”いいね”)したりしながら、情報発信や検索・閲覧を繰り返していくといった形が基本です。さらに、SNSのサービス提供側は、収集した情報の分析結果に基づき利用者自身の興味・関心に沿った情報を届けるような戦略を取るのが普通です。SNS利用に関するこうした特徴から起こりやすい現象と考えられています。

類似の用語として、"サイバーカスケード(Cyber cascade)※2"や”フィルターバブル(Filter bubble)※3”と呼ばれるものが知られています。前者は、ネット上で特定の意見を持つ人たちが強力に結びついて先鋭化し他を排除していく様子を階段状に連続している滝に例えたもので、一方後者は、自分の見たい情報(自分と似た意見の情報)ばかりが集まり見たくない情報から隔離されて目に入らなくなる状況を孤立した泡に例えたものです。

これらの用語が意味する状況に陥ると、誤情報でも正しいと信じてしまったり、異なる考え方や価値観に触れにくくなって視野が狭まったり考えが偏ったりといった問題が生じ得ます。SNSの進展にAIの登場も相まって、これらが社会問題化する傾向にあります。情報化社会の健全化に向け、こうした問題の軽減・回避が望まれます。

※1 米国の法学者でハーバード大学教授の”キャス・サンスティーン(Cass R. Sunstein)"の2001年の著書『インターネットは民主主義の敵か』(石川幸憲訳、毎日新聞社、2003年)の中で、インターネット時代におけるエコーチェンバー現象に関して言及しているとのことです。

※2 米国の法学者でハーバード大学教授の”キャス・サンスティーン(Cass R. Sunstein)"の2001年の著書『インターネットは民主主義の敵か』(石川幸憲訳、毎日新聞社、2003年)の中で提唱されたとのことです。

※3 米国のインターネット活動家"イーライ・パリサー(Eli Pariser)"の2011年の著書『The Filter Bubble(邦題:閉じこもるインターネット、井口耕二訳、早川書房、2012年 )』で提唱されています。