私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

昨日のブログで、2006年2月に上梓した「スウェーデンに学ぶ『持続可能な社会』 安心と安全な国づくりとは何か」(朝日新聞社 朝日選書792)の「第5章 経済成長はいつまで持続可能なのか」を「今年2008のメイン・テーマ」として考えていくことにします、と書きました。今日はもう一つ、 「今年2008のメイン・テーマ」に加えることにしました。それは私の本の「第6章 予防志向の国」という視点です。第6章の要約で次のように書きました。

xxxxx

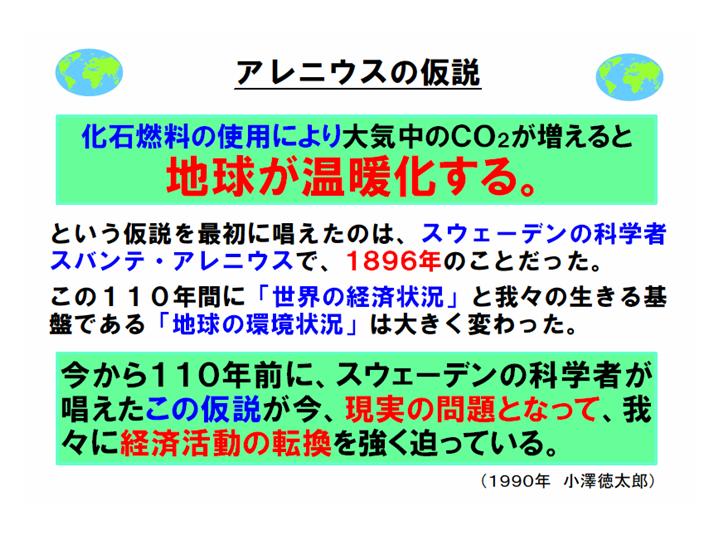

スウェーデンと日本の違いは、 「予防志向の国」と「治療志向の国」、言い換えれば、「政策の国」と「対策の国」といえるだろう。スウェーデンは公的な力で「福祉国家」をつくりあげた国だから、社会全体のコストをいかに低く抑えるかが、つねに政治の重要課題であった。そこで、政策の力点は「予防」に重点が置かれ、「教育」に力が入ることになる。

一方、これまでの日本は、目先のコストはたいへん気にするが、社会全体のコストにはあまり関心がなかったようである。90年代後半になって既存の社会制度からつぎつぎに発生する膨大な社会コストの「治療」に、日本はいま、追い立てられている。

xxxxx

まず、次の図をご覧ください。

私のこの認識を具体的に検証してみましょう。昨日、1月15日に第168臨時国会が128日間の会期を終え、閉会しました。この国会で政府提出の14本の法案と議員提出の12本の法案が可決成立しました。上の図の私の主張を支持する絶好の資料が、今日の読売新聞に掲載されています。次の2つの記事をご覧ください。

なんと成立した26本の法律のうち、20本が改正法ではありませんか。新法の6法のどれをとっても20世紀の日本を21世紀の新しい日本に導いていく目的の法はありません。

大変な時間を費やした「新テロ対策特別措置法」はまさに現状維持のための法律ですし、「薬害C型肝炎被害者救済法」は典型的な治療的志向な法律です。その他の4本の法律も現状維持の法律の域をでません。

20世紀の社会と21世紀の社会は質的に異なることを政策担当者や政治家は意識し、行動に移さなければなりません。ちなみに、スウェーデンは21世紀を迎えるにあたって10年かけて環境関連法の見直しを行い、21世紀の新しい社会の構築のために「環境法典(Environmentl Code)」(1998年成立、99年1月1日施行)を成立させたのです。

関連記事

21世紀前半にめざすべき「持続可能な社会」の構築への法体系未整備な日本(07-12-19)

それぞれのマークをクリックすると、リアルタイムのランキングが表示されます。お楽しみください。

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

昨日のブログで、2006年2月に上梓した「スウェーデンに学ぶ『持続可能な社会』 安心と安全な国づくりとは何か」(朝日新聞社 朝日選書792)の「第5章 経済成長はいつまで持続可能なのか」を「今年2008のメイン・テーマ」として考えていくことにします、と書きました。今日はもう一つ、 「今年2008のメイン・テーマ」に加えることにしました。それは私の本の「第6章 予防志向の国」という視点です。第6章の要約で次のように書きました。

xxxxx

スウェーデンと日本の違いは、 「予防志向の国」と「治療志向の国」、言い換えれば、「政策の国」と「対策の国」といえるだろう。スウェーデンは公的な力で「福祉国家」をつくりあげた国だから、社会全体のコストをいかに低く抑えるかが、つねに政治の重要課題であった。そこで、政策の力点は「予防」に重点が置かれ、「教育」に力が入ることになる。

一方、これまでの日本は、目先のコストはたいへん気にするが、社会全体のコストにはあまり関心がなかったようである。90年代後半になって既存の社会制度からつぎつぎに発生する膨大な社会コストの「治療」に、日本はいま、追い立てられている。

xxxxx

まず、次の図をご覧ください。

私のこの認識を具体的に検証してみましょう。昨日、1月15日に第168臨時国会が128日間の会期を終え、閉会しました。この国会で政府提出の14本の法案と議員提出の12本の法案が可決成立しました。上の図の私の主張を支持する絶好の資料が、今日の読売新聞に掲載されています。次の2つの記事をご覧ください。

なんと成立した26本の法律のうち、20本が改正法ではありませんか。新法の6法のどれをとっても20世紀の日本を21世紀の新しい日本に導いていく目的の法はありません。

大変な時間を費やした「新テロ対策特別措置法」はまさに現状維持のための法律ですし、「薬害C型肝炎被害者救済法」は典型的な治療的志向な法律です。その他の4本の法律も現状維持の法律の域をでません。

20世紀の社会と21世紀の社会は質的に異なることを政策担当者や政治家は意識し、行動に移さなければなりません。ちなみに、スウェーデンは21世紀を迎えるにあたって10年かけて環境関連法の見直しを行い、21世紀の新しい社会の構築のために「環境法典(Environmentl Code)」(1998年成立、99年1月1日施行)を成立させたのです。

関連記事

21世紀前半にめざすべき「持続可能な社会」の構築への法体系未整備な日本(07-12-19)

それぞれのマークをクリックすると、リアルタイムのランキングが表示されます。お楽しみください。