こうだった。

こうだった。 「啓明」は明けの明星。

「啓明」は明けの明星。

香合は、青交趾の荒磯。

香合は、青交趾の荒磯。

お稽古が終わってから、残った人と先生とで珍しく記念写真。私は赤い袱紗をしています。w

お稽古が終わってから、残った人と先生とで珍しく記念写真。私は赤い袱紗をしています。w

棚手前でしたので、茶杓とそれを入れる筒が棚に飾られました。

棚手前でしたので、茶杓とそれを入れる筒が棚に飾られました。 相応に大事に拝見します。

相応に大事に拝見します。

11月3日に参加したフットパスにて撮影。

11月3日に参加したフットパスにて撮影。 鹿の足跡がありました。

鹿の足跡がありました。 wikiからお借りした写真。

wikiからお借りした写真。

お茶のおけいこで所属する支部の初釜に行きました。

お炭点前は省略で濃い茶と薄茶の後お昼の会食。今年は当番ではないのでお客様。楽でした。

濃い茶席は薄暗くてあまり床飾りを覚えていない。薄茶席は掛け物が当代宗匠の横物で「寿栄」(旧字の寿が出せないわ、、、^^;

お花は山茱萸(さんしゅゆ)と寒芍薬。和名の寒芍薬は園芸ではクリスマスローズの名で親しまれていますね。学名はへレボルスで、キンポウゲ科。

お花は山茱萸(さんしゅゆ)と寒芍薬。和名の寒芍薬は園芸ではクリスマスローズの名で親しまれていますね。学名はへレボルスで、キンポウゲ科。

「クリスマスローズ」という呼称は、クリスマスのころに開開花するヘレボルス・ニゲル (Helleborus niger) だけを指した呼称である、、、と、ウィキ先生の処に書いてありましたが、日本ではそのほかの種類もクリスマスローズとして販売しているそうな。

花生は 竹の一重切り。山茱萸の季語は春ですね。。

香合は勅題の「本」にちなんだもののようです。

香合は勅題の「本」にちなんだもののようです。

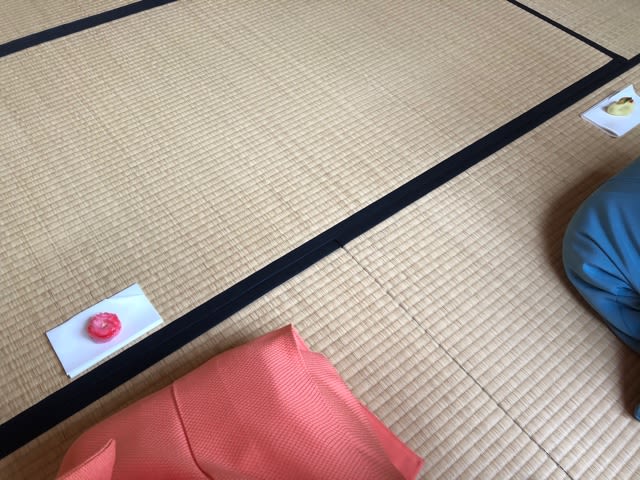

濃い茶のお席の主菓子はごく淡い紅と白の2色のきんとんでした。お濃い茶は厳粛なので写真は遠慮。^^;でも薄茶席では自由に撮りました。りらっくす。www

薄茶席は和三盆の打ち物で、うぐいす、、、干金玉(ほしきんぎょく・中がゼリー状になっています。の、、、、、お隣の方が「なんのお花でしょ?」とおっしゃるので。「たぶん椿でしょうね、、、、。」と私。でもどう見ても牡丹にしか見えないんですよねー(笑)季節が違うのでそれはまさかないんですが。

薄茶席は和三盆の打ち物で、うぐいす、、、干金玉(ほしきんぎょく・中がゼリー状になっています。の、、、、、お隣の方が「なんのお花でしょ?」とおっしゃるので。「たぶん椿でしょうね、、、、。」と私。でもどう見ても牡丹にしか見えないんですよねー(笑)季節が違うのでそれはまさかないんですが。

なごやかに時間が過ぎました。

先月はお稽古場の初釜で、炭点前(初炭)を担当したのでとても疲れました。今日は楽チンでした。来年は当番に当たりますが、お点前はしないで裏方に回ろうと思います。

古田織部の400回忌にちなみ、藪の内流のTV放映があります。 (Eテレ8月4日午後9:30~9:55毎月前4回/再:総合毎水午前10:15~10:40Eテレ翌週午前11:30~11:55)

藪の家の開祖「剣仲」(けんちゅう)に、織部の妹が嫁いでいることからその関係は親密なものでした。

さて剣仲は、千利休とともに堺の武野 紹鴎(たけの じょうおう)の弟子として茶の道を学んでいました。

のちに利休は秀吉の茶頭(茶道のアドバイザーですね)として出仕します。秀吉の怒りに触れて切腹させられてしまったことは有名ですね。そして利休の死後、秀吉側からその後継として剣仲をという誘いがありました。しかし、剣仲は断ります。兄弟子利休の姿を観て権力者に仕える者の窮屈さ理不尽さを感じたのかもしれません。

一方、織部は武人であること以上に茶の魅力に心を奪われたような人物で、利休の高弟でもありました。「へうげもの」と言う漫画にもなっていますね。関ヶ原戦いに東軍にて参戦した織部も、また後に大阪夏の陣に絡む嫌疑をかけられ切腹。

兄弟子、義兄が、ともに自害させられるという壮絶な最期。剣仲は深い悲しみと憤りを、2度経験した事になります。(利休と剣仲は兄弟弟子でしたが年は親子ほど離れており、武野 紹鴎亡きあと剣仲は利休の弟子になりました。尊敬の情は深いものであったでしょう。また、織部は剣仲より年下ではありますが妻の兄。そして当時の型にはまらない、武人らしからぬひょうきんでダイナミックな芸術性を持つ、剣仲にとり魅力的な義兄であったと思われます。)

織部亡きあと400年を経ていまも剣仲の茶道は生きています。

剣仲の茶は頑固な茶。けれども自由な茶です。あまり改良を加えなかったのか、数ある茶道流派の中でも古い形を残していますが、型の厳格さとはうらはらに許容のひろさを感じます。織部との交流のの影響もあるのかな?などとも思ってお稽古しています。(今は台茶碗仕込み相伴付きのお稽古。)

TV放送は簡単な客作法らしいですが、織部にちなんだ趣向があると思いますし、以前講義を受けた事のある建築家の中村昌生先生のご出演も楽しみです。

お時間ございましたら一度ごらんくださいね。

2・16

2・16