10月14日(月):

最近、本が読み通せない。視力、体力、気力の減退による。年齢的に過去の同年配の人々の死を意識することが多くなった。未来を見つめながら、「何時死が訪れても不思議ではない。そろそろ(死に対して)文句を言えない歳が来ている」「でももうちょっとだけ。12年くらいは元気に活動できれば」などと考えることが多くなった。

以前に録ってあったTBSドラマ「流星ワゴン」(2015)DVDを一昨夜から少しずつ観始めて、昨夜は夜通し今朝6:30まで、一気に8話を観て最終回までコンプリートした。二度目なのか、初めてなのかはわからない。最終回まで見通したのは初めてのような気がする。以下、コメント。

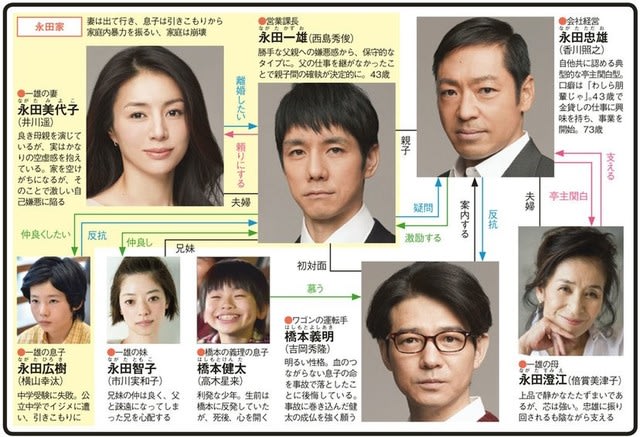

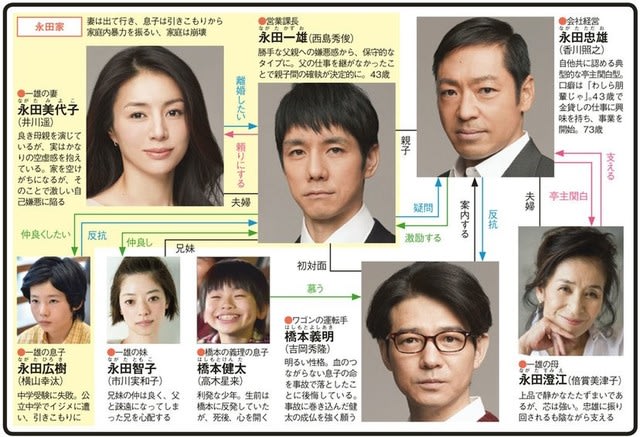

妻は浮気?で連絡が取れない。中学受験に失敗した息子は引きこもり、金属バットを振り回す暴力。夫・父親を失格の上、会社をリストラされた主人公が誰もいない寒い夜の広場で独り「もう死んでもいいか・・・」とつぶやいた。その時、ワゴン車が「待たせてごめん!」と現れる。乗っているのは、5年前の自動車事故で不慮の死を遂げ成仏できない父子。二人は血がつながっていない。

このワゴン車は、死を念じた人を乗せて彼を過去の大切な“その日”に運んでくれる。主人公の永田一雄は、家族を心から大切にしてきた“よくできた父”、“よくできた夫”だったはずだ。しかし、現実は正反対の絶望の淵にあった。永田さんは結局、大切な家族について何もわかっていなかったのだ。

ワゴン車で、過去の大切な“その日”に戻る旅が始まろうとしたその時、子どもの時から乱暴で無神経、頑固さに反発して大嫌いで、彼が故郷を飛び出す原因となった父親の永田忠雄が、43歳の永田さんと同じ歳の精悍な姿で同乗してきた。地元の金融業で大をなした父親は、今故郷の病院で人工呼吸器で余命をつないでいた。自分を「チュウさん」と呼べというこの若い父は、その死の床にある73歳の父の“強い後悔”が生み出した生き霊であった。

4人の「流星ワゴン」での旅が始まる。行き先は誰もわからない。ただ、絶望的な現在から「いつだったらやり直せたのか」という思いだけが指針となる。過去の“その日”に戻った永田さんは、懸命に未来を変えるために努力する。そこに若き父のチュウさんが乱暴で無神経に介入してくるが、なんとかうまくいく。何度も、過去の“その時”に戻っていくうちに、二つのことが明らかになっていく。

ひとつは過去の“その時”を、どんなにうまく修復し、やり直しても現実の現在を変えることには全くならない。最後は「死んでもいいか」と思わせる絶望的な現在が全く変わることなく待ち受けていること。もう一つは、子どもの時から、あれほど乱暴で無神経、頑固だと軽蔑していたチュウさんが、実は不器用だが人間的で息子の自分に対して強い愛情を持ってくれていたこと。表面でしか永田さんは父を見られていなかったこと。そして何より、同い年の父チュウさんとはすごく気が通じ合えること。

5年前の事故で「血のつながらない息子を死なせてしまった」強い後悔を持つ父橋本義明と、生きている母にもう一度会いたい思いにつかれた息子橋本健太の二人は成仏できないでいる。幽霊の橋本さん父子は、希死念慮の人々に“思い残しを作らない旅”をワゴン車で手伝い続けていた。

永田さんとチュウさんは、幽霊の橋本さん父子のために、健太を生きている母に会わせてやるが、再婚した母には既に幼い子供がいた。違う男性の血を引く男の子だ。母に声をかけられずに身を引く健太。原作では、この残酷なシーンだけで終わっていたような気がするが、ドラマではもう一度健太を母親に会わせてくれる。そして、母と存分に語らせ、「(健太を)絶対に忘れない」という言葉を聞かせる。最後に、それは母の良い夢だったとされるが、この優しい終わり方に異論があろうはずがない。

過去の大切な“その日々”に何度も戻って、どうすれば良かったのかを懸命に実践し努力しても、結局「死にたくなる」“現在”を変えることはできなかったという絶望的な事実を前に、ドラマの途中で、この物語の行方を見失いそうになった時があった。しかし、終盤になると気付かされるのだ。

過去を変えることはできなくても、ある意味過去を通して自分の見方や考え方を変えることで今の自分を変えることができる。今の自分を変えることができれば、絶望的現実に見えていたことに対しても覚悟を持って取り組むことができる。幸いにもこのストーリーでは周りの人間を変えられないが、永田さんには記憶が残っている。現状に対して物理的有利さは皆無だが、判断する際の精神的有利さは計り知れない。

結局、永田さんは死なない。家族の置かれた厳しい現実は変わらないが、永田さんが変わることで最悪の危機は回避され、家族を立て直すことができた。何度も暴走して永田さんを困惑させながら、多くの気づきを与え続けたた朋輩の生き霊チュウさんの旅は、死の床にある父永田忠雄にとっても“思い残しをなくす旅”だった。ドラマではその旅も報われた。

観るために、それなりの根気と想像力を必要とするドラマだったが、良い作品だった。特にチュウさんを演じた香川照之の演技力と存在感は群を抜いていた。彼でなければ、この作品は成立しなかったと言っても過言ではないだろう。また、子役二人も良かった。西島秀俊には、途中何度もイライラさせられた。役柄によるのか、演技によるのか、わからない。吉岡秀隆はやはり上手い。いじめを見るのは、たとえドラマであっても、心が痛み、消耗する。いじめは、殺人に匹敵する気がする。

重松清の作品に共通する深い人間観察、真実の悪人を作らない作風はやはり良い。

※よければ下の記事も読んでみてください。

「

82冊目 重松清「流星ワゴン」(講談社文庫;2002) 評価5

2011年11月26日 07時27分42秒 | 一日一冊読書開始」