12月23日(月) 天気:晴れ 室温:17.1℃

きょうは 飾磨街道を歩いてきました。 姫路市教育委員会 文化財課 平成30年9月

1日 発行の文化財見学シリーズ81 ”『飾磨街道』 ” を たずねて” を参考にしました。

姫路駅西で 姫ちゃりを借りて 飾磨門から 南へ下り バイパスを潜り 本徳寺を経て

山電飾磨駅手前の薬師寺まで 歩きました。 薬師寺から南は 以前(2015年12月に

”飾磨津散策 その2” で 歩いたことがあります。 きょうは いい天気で 風もなく 穏や

かなウォーキング?日和でした。

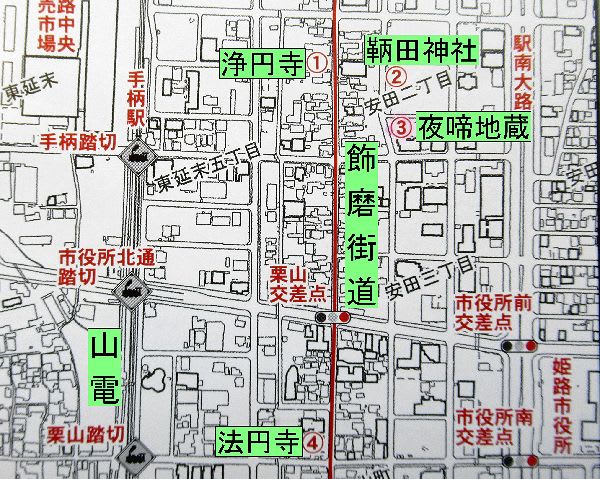

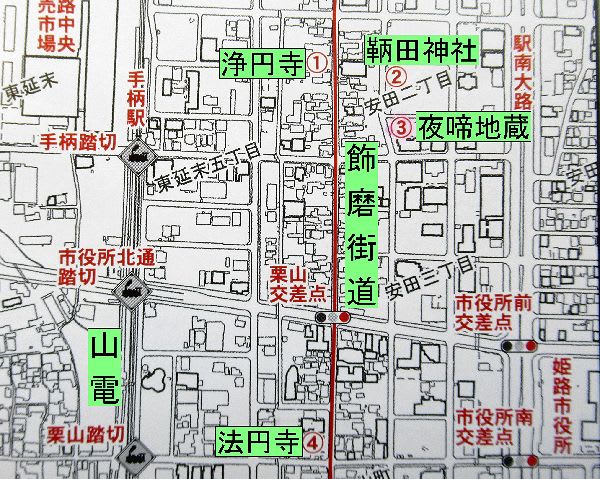

下の地図は 国土地理院 H11年発行 1/2.5万 「姫路南部」のコピーです。

飾磨街道(「飾万道」、「飾万津道」)は、姫路城飾磨門では 姫路町と 飾磨津まで

ほぼ直線に施設された 約4kmの計画道路。 「慶長播磨国絵図」 では 姫路町と飾磨津

を結ぶ道が見え、東堀で 西に折れ 知寶前で 南下、御幸橋を西に渡り 姫路藩御蔵の東を

南下し 浜付近に至るとみられ 終点は 姫路藩御蔵だったとみるのが 妥当でしょう。

飾磨門外から 飾磨街道沿いの町場9町(方豆腐町・南畝町・延末町・安田町・栗山町・

三宅町・飯田町)は 飾磨津11町(須加町・大町・宮町・御幸町・東堀町・田町の裏手6

町、細江町・上町・下英加町・上英加町・都倉町の岡手5町) と 合わせて 飾磨20町と

いい 姫路藩町奉行所の管轄下で 飾磨津町会所で 4人の大年寄が 支配しました。

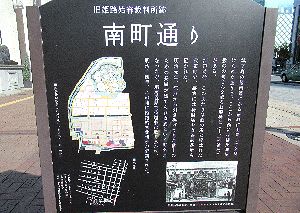

なお 飾磨津物揚場から 生野銀山までの馬車道は 東堀南端から 現南畝町交差点付近ま

で 江戸時代の飾万道を転用し 明治9年(1876)の竣工です。

●姫路城飾磨門:北向きの脇門付き櫓門で 瓦葺き、門の北に多門と番所、櫓門を北に出て

西に進み 飾磨街道を南へ。

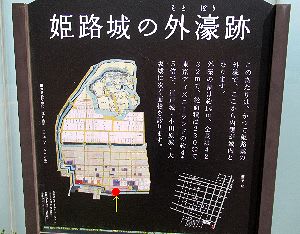

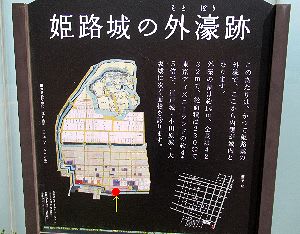

●姫路城外堀跡:痕跡を見つけることはできませんでした。 下の写真は 備前門の南です。

●船場川跡

●姫路城大手筋

●姫路市役所発祥地:明治22年 現中国銀行の地に開庁。 昭和55年 現庁舎に移転。

中国銀行周辺に 姫路市役所発祥地の表示は 見当たりませんでした。

●十二所神社(お菊神社):延長6年南畝の字代将軍に創建。 安元元年 現在地に遷座。

境内に 「播州皿屋敷」伝説で知られるお菊神社がある。

●姫路藩家老 本多家下屋敷跡:痕跡を見つけることはできませんでした。

≪追記≫

2021.1.21 街道近くを歩いていると 南畝公園に お地蔵さんがありました。

「ふりむき地蔵尊」 だそうで、このお地蔵さんに お参りして 帰りに フト立ち止まって

「ふりむく」 と いつも お地蔵さんが 微笑みながら 慈愛に満ちた眼差しで 「気をつけ

ておかえりなさいョ」 と言って 見送ってくれる。 やさしかった母の面影に見えたりする

思いがありました。・・・また 自分自身の喜怒哀楽の人生を 「ふりかえり」、これから先

の願いごとを 授かりたい、そんな気持ちにも通じる思いから この呼称を付けさせて頂ました。

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・

・ ・

●大年神社:飾西郡延末村の氏神、境内に 慶応3年の石灯籠。

●日切地蔵

●法専坊:真宗大谷派、明応年間(1492~1501)の創建。 本願寺 実如上人の命で

播磨に下向した空善の開基、播磨六坊の一つ

※播磨六坊とは 蓮如上人が播州(播磨国)に浄土真宗を広めるために派遣した6人の高弟(浄覚、順念、

空善<善准>、祐全、善祐、誓元)が 英賀に派遣され、本格的な活動を始めて、それぞれ一寺を建立

しました。 これらの寺は 播磨六坊と呼ばれ 6人の高弟が開いたお寺は 下のとおりです。

浄覚 ... 光源寺(姫路市)、順念 ... 光善寺(龍野市)、空善 ... 法専坊(姫路市)、

祐全 ... 円光寺(龍野市)、善祐 ... 永応寺(赤穂市)、誓元 ... 万福寺(赤穂市)

●延末地蔵堂

●浄円寺:(浄園寺) 真宗大谷派

●鞆田神社:飾西郡安田村の氏神、約4km北の桑原村から漂着した御神体を 現東延末付近に

鞆田大明神として祀り、さらに現東延末三丁目付近に 遷座。 境内に 文久元年の手洗石。

ご祭神は 市杵島姫命

●夜啼地蔵:天正古図に記され、15世紀の逸話を伝える。 宝暦10年(1760)に成立した

「播州万宝知恵袋」所集の「国衙巡行考証」に 応仁二年(1468) 敵討ちの武士に 父を

殺され 母を奪われた乳飲み子が 母の尊崇していた地蔵に 夜な夜な乳を飲ませられ 泣いて

いたことから 夜啼き地蔵といわれたとある。

●法円寺:浄土真宗本願寺派、天正8年(1580)建立。 開基は 休意。

●三宅地蔵堂:伝児島高徳供養塔。

●金剛宝地蔵堂

・・・・・ ページが長くなったので 本徳寺以降は 下のページへ ・・・・・

きょうは 飾磨街道を歩いてきました。 姫路市教育委員会 文化財課 平成30年9月

1日 発行の文化財見学シリーズ81 ”『飾磨街道』 ” を たずねて” を参考にしました。

姫路駅西で 姫ちゃりを借りて 飾磨門から 南へ下り バイパスを潜り 本徳寺を経て

山電飾磨駅手前の薬師寺まで 歩きました。 薬師寺から南は 以前(2015年12月に

”飾磨津散策 その2” で 歩いたことがあります。 きょうは いい天気で 風もなく 穏や

かなウォーキング?日和でした。

下の地図は 国土地理院 H11年発行 1/2.5万 「姫路南部」のコピーです。

飾磨街道(「飾万道」、「飾万津道」)は、姫路城飾磨門では 姫路町と 飾磨津まで

ほぼ直線に施設された 約4kmの計画道路。 「慶長播磨国絵図」 では 姫路町と飾磨津

を結ぶ道が見え、東堀で 西に折れ 知寶前で 南下、御幸橋を西に渡り 姫路藩御蔵の東を

南下し 浜付近に至るとみられ 終点は 姫路藩御蔵だったとみるのが 妥当でしょう。

飾磨門外から 飾磨街道沿いの町場9町(方豆腐町・南畝町・延末町・安田町・栗山町・

三宅町・飯田町)は 飾磨津11町(須加町・大町・宮町・御幸町・東堀町・田町の裏手6

町、細江町・上町・下英加町・上英加町・都倉町の岡手5町) と 合わせて 飾磨20町と

いい 姫路藩町奉行所の管轄下で 飾磨津町会所で 4人の大年寄が 支配しました。

なお 飾磨津物揚場から 生野銀山までの馬車道は 東堀南端から 現南畝町交差点付近ま

で 江戸時代の飾万道を転用し 明治9年(1876)の竣工です。

●姫路城飾磨門:北向きの脇門付き櫓門で 瓦葺き、門の北に多門と番所、櫓門を北に出て

西に進み 飾磨街道を南へ。

●姫路城外堀跡:痕跡を見つけることはできませんでした。 下の写真は 備前門の南です。

●船場川跡

●姫路城大手筋

●姫路市役所発祥地:明治22年 現中国銀行の地に開庁。 昭和55年 現庁舎に移転。

中国銀行周辺に 姫路市役所発祥地の表示は 見当たりませんでした。

●十二所神社(お菊神社):延長6年南畝の字代将軍に創建。 安元元年 現在地に遷座。

境内に 「播州皿屋敷」伝説で知られるお菊神社がある。

●姫路藩家老 本多家下屋敷跡:痕跡を見つけることはできませんでした。

≪追記≫

2021.1.21 街道近くを歩いていると 南畝公園に お地蔵さんがありました。

「ふりむき地蔵尊」 だそうで、このお地蔵さんに お参りして 帰りに フト立ち止まって

「ふりむく」 と いつも お地蔵さんが 微笑みながら 慈愛に満ちた眼差しで 「気をつけ

ておかえりなさいョ」 と言って 見送ってくれる。 やさしかった母の面影に見えたりする

思いがありました。・・・また 自分自身の喜怒哀楽の人生を 「ふりかえり」、これから先

の願いごとを 授かりたい、そんな気持ちにも通じる思いから この呼称を付けさせて頂ました。

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・

・ ・

●大年神社:飾西郡延末村の氏神、境内に 慶応3年の石灯籠。

●日切地蔵

●法専坊:真宗大谷派、明応年間(1492~1501)の創建。 本願寺 実如上人の命で

播磨に下向した空善の開基、播磨六坊の一つ

※播磨六坊とは 蓮如上人が播州(播磨国)に浄土真宗を広めるために派遣した6人の高弟(浄覚、順念、

空善<善准>、祐全、善祐、誓元)が 英賀に派遣され、本格的な活動を始めて、それぞれ一寺を建立

しました。 これらの寺は 播磨六坊と呼ばれ 6人の高弟が開いたお寺は 下のとおりです。

浄覚 ... 光源寺(姫路市)、順念 ... 光善寺(龍野市)、空善 ... 法専坊(姫路市)、

祐全 ... 円光寺(龍野市)、善祐 ... 永応寺(赤穂市)、誓元 ... 万福寺(赤穂市)

●延末地蔵堂

●浄円寺:(浄園寺) 真宗大谷派

●鞆田神社:飾西郡安田村の氏神、約4km北の桑原村から漂着した御神体を 現東延末付近に

鞆田大明神として祀り、さらに現東延末三丁目付近に 遷座。 境内に 文久元年の手洗石。

ご祭神は 市杵島姫命

●夜啼地蔵:天正古図に記され、15世紀の逸話を伝える。 宝暦10年(1760)に成立した

「播州万宝知恵袋」所集の「国衙巡行考証」に 応仁二年(1468) 敵討ちの武士に 父を

殺され 母を奪われた乳飲み子が 母の尊崇していた地蔵に 夜な夜な乳を飲ませられ 泣いて

いたことから 夜啼き地蔵といわれたとある。

●法円寺:浄土真宗本願寺派、天正8年(1580)建立。 開基は 休意。

●三宅地蔵堂:伝児島高徳供養塔。

●金剛宝地蔵堂

・・・・・ ページが長くなったので 本徳寺以降は 下のページへ ・・・・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます