4月13日(土) 天気:晴れ 室温:20.5℃

このページは 「牛窓 クラフト 散歩」 の後編で 前編からの ”つづき” です。

後編は 14番からです。

14番は 姫路の三輪周太郎さんの金属(メタル)です。 金や銀を使い 心の赴くまま制作してます。

掌に乗る小さなカタチに 私の心があるのです。 三輪さんの作品は 体に似合わず 繊細で 細工

が 非常に細かい。 小さい作品は ピントが合いにくく 撮り難い・・・。 ブレスレットに 刻印してある

ツバメは 肉眼では 見えるのですが 写真では・・・。

三輪さんは 6月に 東京で 森岡希世子さんの磁器とのコラボで 「磁器×金属展」 をされるようです。

ここにおられた オヤジさんが お茶を勧めてくれ 一献?頂いたのですが お茶(静岡茶) を淹れる

のに お湯を冷ますので 時間がかかり 盃ほどの備前焼の茶碗に ごく少量しか 注いでくれない・・・。

味は? 甘いじゃろう? 僅かに 甘みもありますが 渋み? ニガ味? 船大工?のオヤジさんは

気に入らなかったようで どこかへ行ってしまいました。 時間を潰してしまいました・・・。

15番は 山口の吉田次郎さんの陶磁。 土とハリガネで 器やオブジェなどを作っています。

16番は 岡山の堀 仁憲さんの磁器と 岡山の坂野 友紀さんの金属です。 生命を頂く場として

の器を 愛・感謝・祈りを込めて 作っています。 カトラリー・器・アクセサリーなど カナモノを 制作

しています。

17番の手前に レンガ造りの建物があり これは 大正4年に建てられた 旧牛窓銀行本店で 赤レ

ンガは ドイツ製。 今は 有形重要文化財で 街角ミュゼ。 ここでは 中川 正子写真展が 行われて

います。 まるで 物語のように 綴られる一人の木工の便りから ものづくりの精神性に ファインダーを

向けるカメラマンの眼差し。

山本 美文と 中川 正子によるコラボレーション。 展示してある写真は 全然 面白くなかった・・・。

17番は 石川の大迫 友紀さんのガラスです。 北陸のお天気や 空気感を どこかに感じてもら

えるような 器を作っています。

18番は 石川の艸田(くさだ) 正樹さんのガラスです。 透明だけど 確かに在る 水や 空気、

万有引力。 自然を写す光の器で ありたい。

19番は 和歌山の中本 純也さんの陶磁です。 あたたか味のある やさしい器を目指しています。

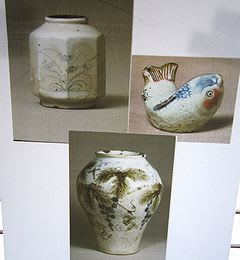

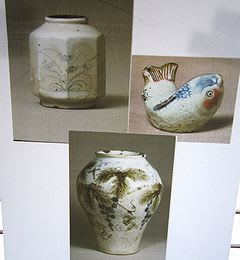

20番は 少し離れたところにあり 路地を抜け 丘に上がった高台にあります。 企画展 李朝を

思う暮らしの美 古唐津研究会 ということで 福岡の伊藤 明美さんと 佐賀の梶原 靖元さんと

大分の菊池 克さんの陶磁です。 伊藤さんは 古陶が大好きで 使うことを一番に 考えています。

以前 ギャラリ-集で お会いした梶原さんは 古唐津、李朝陶器を 研究。 再現を始めて 15年

目。 やっと 気に入った物が出来始めたかなと 思っています。 菊池さんは 古朝鮮陶磁が 持つ

素朴さに魅かれ 地元の原料を ベースに 作品づくりをしています。

古民家屋敷の2階の和室に 3人の作品が 展示してありますが どなたの作品か 区別できません。

李朝の白磁の線香立ては きっと 梶原さんの作品でしょう。

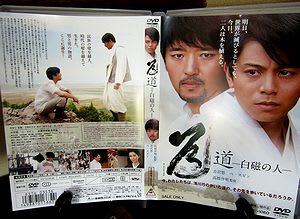

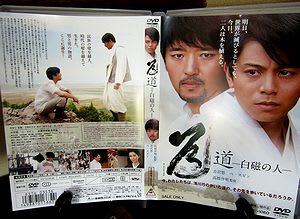

別室で dの企画展 浅川巧パネル展があり 写真、本などが 展示されていました。

戦前 農林技師として 朝鮮に渡り 植林の傍ら 白磁をはじめとする 朝鮮の美に開眼し 「朝鮮の

土となった男」 の生涯に触れる。

これで ”しおまち唐琴どおり会場” の20ヵ所 すべて回りました。 来た道を歩いて 駐車場へ

戻ります。 が ただでは 戻れません。 帰りは 神社仏閣巡りです。 まず 20番の近くにある

妙福寺へ。 ここは 高台で 桜は 散り始めていますが 絶好の展望台です。 眼下の 前島との間、

牛窓瀬戸は 流れが 速いようで 小さな渦が 出来ています。 目立つ建物は 燈籠堂です。

牛窓天神社(天満宮) へは 長ーい石段を上がります。 200段くらいあったかも・・。 高台にある

ので 見晴らし最高。 ここは 夕陽百選に 選ばれているそうです。 ここには 菅原道真公が 祀られ

ている。 道真が 大宰府へ流刑される途次 牛窓へ立ち寄り 岩に腰を掛け 島山を眺め 昔を偲

んだ・・・。 磯山の 峯の松風 通い来て 浪や引くらん 唐琴の迫戸

最後に 牛窓 本蓮寺へ。 牛窓へ来たら 本蓮寺を訪れないと・・。 本堂と中門、番神堂が 国の

重要文化財です。 ここも 石段。 山門を潜り 左の石段を上がり 中門を潜ると 左が 本堂、正面

が 祖師堂。 どちらも立派な建物です。 三重塔、鐘楼も立派です。 来た甲斐があります。

階段を降りるとき 下に見える客殿? 庫裡?も 屋根が大きく 立派な建物です。 ここに 標柱

があり ここ本蓮寺境内付近は 国指定の史跡で 朝鮮通信使遺跡。 江戸時代 朝鮮から 三使

(正使、副使、従事官) が来たとき 宿舎だったそうです。

途中で カレーを食べようと お店に入ったら ちょうど 売り切れ。 仕方なく お好み焼き屋に寄り

お好み焼きを頼むと 鉄板が温まっていなかったのか 時間のかかること・・・。

15:00 駐車場に戻り 帰路につきます。 まだ帰るわけにはいきません・・。 県道226号線を

北へ登り オリーブ園会場へ行きます。 第2駐車場から 1.9km、広場に 駐車。

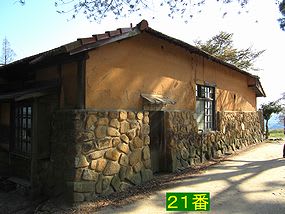

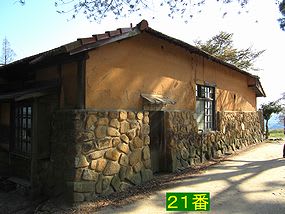

駐車場の直ぐ 上が 21番です。 21番は 愛知県の小野寺 友子さんの陶磁と 岡山の山本 美

文さんの木・漆です。 小野寺さんは 盛ってみたら 思いがけず おいしそうだ! と思って頂ける器が

いいな と思っています。 小野寺さんは 長久手だそうです。 むかし 何かの戦いがあった?

山本さんは オリーブ園内 「赤屋根」 の住空間と 写真会場から 手仕事の音色を お届けします。

22番へは 21番脇の道を北へ進み 左の山道を 5、60mほど。 22番は 東京のマロバヤさんの

衣服と 岡山の伊藤 環さんの陶磁です。 マロバヤさんは シャツや ふろしきや ハンカチなど 日常の

衣服や 布製品をつくっています。 伊藤さんは ご飯を食べる器は 決めてはいない。 気分と胃袋の

具合で 手が伸びる。 毎日 選べることの小さな幸せを お届けしたい。

23番の愛知の栢野 紀文さんの陶磁と 岡山のマキマロさんの染織は 歩き疲れ 時間も かなり

遅くなったので 寄らずに帰ることにしました。 15:45 駐車場に戻り 帰路につきます。

ブルーラインの一本松ICの方が 近いようですが 道が分からないので 邑久ICへ戻りました。

16:00 邑久ICから ブルーラインに入り 国道2号線に出て 16:25 備前ICから 山陽道に入り

16:43 龍野西ICを 降りました。 山陽道は 帰りは 400円でした。

高田の古民家で ”夏のキリム展” をやっているので ちょっと 偵察に寄って 17:13 家に

帰りました。

本日の走行距離は 往路:70.4km オリーブ園駐車場まで 1.9km 復路:72.3kmで

計:144.6kmでした。

。。。。。。。 。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。  。。。。。。。。

。。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。

このページは 「牛窓 クラフト 散歩」 の後編で 前編からの ”つづき” です。

後編は 14番からです。

14番は 姫路の三輪周太郎さんの金属(メタル)です。 金や銀を使い 心の赴くまま制作してます。

掌に乗る小さなカタチに 私の心があるのです。 三輪さんの作品は 体に似合わず 繊細で 細工

が 非常に細かい。 小さい作品は ピントが合いにくく 撮り難い・・・。 ブレスレットに 刻印してある

ツバメは 肉眼では 見えるのですが 写真では・・・。

三輪さんは 6月に 東京で 森岡希世子さんの磁器とのコラボで 「磁器×金属展」 をされるようです。

ここにおられた オヤジさんが お茶を勧めてくれ 一献?頂いたのですが お茶(静岡茶) を淹れる

のに お湯を冷ますので 時間がかかり 盃ほどの備前焼の茶碗に ごく少量しか 注いでくれない・・・。

味は? 甘いじゃろう? 僅かに 甘みもありますが 渋み? ニガ味? 船大工?のオヤジさんは

気に入らなかったようで どこかへ行ってしまいました。 時間を潰してしまいました・・・。

15番は 山口の吉田次郎さんの陶磁。 土とハリガネで 器やオブジェなどを作っています。

16番は 岡山の堀 仁憲さんの磁器と 岡山の坂野 友紀さんの金属です。 生命を頂く場として

の器を 愛・感謝・祈りを込めて 作っています。 カトラリー・器・アクセサリーなど カナモノを 制作

しています。

17番の手前に レンガ造りの建物があり これは 大正4年に建てられた 旧牛窓銀行本店で 赤レ

ンガは ドイツ製。 今は 有形重要文化財で 街角ミュゼ。 ここでは 中川 正子写真展が 行われて

います。 まるで 物語のように 綴られる一人の木工の便りから ものづくりの精神性に ファインダーを

向けるカメラマンの眼差し。

山本 美文と 中川 正子によるコラボレーション。 展示してある写真は 全然 面白くなかった・・・。

17番は 石川の大迫 友紀さんのガラスです。 北陸のお天気や 空気感を どこかに感じてもら

えるような 器を作っています。

18番は 石川の艸田(くさだ) 正樹さんのガラスです。 透明だけど 確かに在る 水や 空気、

万有引力。 自然を写す光の器で ありたい。

19番は 和歌山の中本 純也さんの陶磁です。 あたたか味のある やさしい器を目指しています。

20番は 少し離れたところにあり 路地を抜け 丘に上がった高台にあります。 企画展 李朝を

思う暮らしの美 古唐津研究会 ということで 福岡の伊藤 明美さんと 佐賀の梶原 靖元さんと

大分の菊池 克さんの陶磁です。 伊藤さんは 古陶が大好きで 使うことを一番に 考えています。

以前 ギャラリ-集で お会いした梶原さんは 古唐津、李朝陶器を 研究。 再現を始めて 15年

目。 やっと 気に入った物が出来始めたかなと 思っています。 菊池さんは 古朝鮮陶磁が 持つ

素朴さに魅かれ 地元の原料を ベースに 作品づくりをしています。

古民家屋敷の2階の和室に 3人の作品が 展示してありますが どなたの作品か 区別できません。

李朝の白磁の線香立ては きっと 梶原さんの作品でしょう。

別室で dの企画展 浅川巧パネル展があり 写真、本などが 展示されていました。

戦前 農林技師として 朝鮮に渡り 植林の傍ら 白磁をはじめとする 朝鮮の美に開眼し 「朝鮮の

土となった男」 の生涯に触れる。

これで ”しおまち唐琴どおり会場” の20ヵ所 すべて回りました。 来た道を歩いて 駐車場へ

戻ります。 が ただでは 戻れません。 帰りは 神社仏閣巡りです。 まず 20番の近くにある

妙福寺へ。 ここは 高台で 桜は 散り始めていますが 絶好の展望台です。 眼下の 前島との間、

牛窓瀬戸は 流れが 速いようで 小さな渦が 出来ています。 目立つ建物は 燈籠堂です。

牛窓天神社(天満宮) へは 長ーい石段を上がります。 200段くらいあったかも・・。 高台にある

ので 見晴らし最高。 ここは 夕陽百選に 選ばれているそうです。 ここには 菅原道真公が 祀られ

ている。 道真が 大宰府へ流刑される途次 牛窓へ立ち寄り 岩に腰を掛け 島山を眺め 昔を偲

んだ・・・。 磯山の 峯の松風 通い来て 浪や引くらん 唐琴の迫戸

最後に 牛窓 本蓮寺へ。 牛窓へ来たら 本蓮寺を訪れないと・・。 本堂と中門、番神堂が 国の

重要文化財です。 ここも 石段。 山門を潜り 左の石段を上がり 中門を潜ると 左が 本堂、正面

が 祖師堂。 どちらも立派な建物です。 三重塔、鐘楼も立派です。 来た甲斐があります。

階段を降りるとき 下に見える客殿? 庫裡?も 屋根が大きく 立派な建物です。 ここに 標柱

があり ここ本蓮寺境内付近は 国指定の史跡で 朝鮮通信使遺跡。 江戸時代 朝鮮から 三使

(正使、副使、従事官) が来たとき 宿舎だったそうです。

途中で カレーを食べようと お店に入ったら ちょうど 売り切れ。 仕方なく お好み焼き屋に寄り

お好み焼きを頼むと 鉄板が温まっていなかったのか 時間のかかること・・・。

15:00 駐車場に戻り 帰路につきます。 まだ帰るわけにはいきません・・。 県道226号線を

北へ登り オリーブ園会場へ行きます。 第2駐車場から 1.9km、広場に 駐車。

駐車場の直ぐ 上が 21番です。 21番は 愛知県の小野寺 友子さんの陶磁と 岡山の山本 美

文さんの木・漆です。 小野寺さんは 盛ってみたら 思いがけず おいしそうだ! と思って頂ける器が

いいな と思っています。 小野寺さんは 長久手だそうです。 むかし 何かの戦いがあった?

山本さんは オリーブ園内 「赤屋根」 の住空間と 写真会場から 手仕事の音色を お届けします。

22番へは 21番脇の道を北へ進み 左の山道を 5、60mほど。 22番は 東京のマロバヤさんの

衣服と 岡山の伊藤 環さんの陶磁です。 マロバヤさんは シャツや ふろしきや ハンカチなど 日常の

衣服や 布製品をつくっています。 伊藤さんは ご飯を食べる器は 決めてはいない。 気分と胃袋の

具合で 手が伸びる。 毎日 選べることの小さな幸せを お届けしたい。

23番の愛知の栢野 紀文さんの陶磁と 岡山のマキマロさんの染織は 歩き疲れ 時間も かなり

遅くなったので 寄らずに帰ることにしました。 15:45 駐車場に戻り 帰路につきます。

ブルーラインの一本松ICの方が 近いようですが 道が分からないので 邑久ICへ戻りました。

16:00 邑久ICから ブルーラインに入り 国道2号線に出て 16:25 備前ICから 山陽道に入り

16:43 龍野西ICを 降りました。 山陽道は 帰りは 400円でした。

高田の古民家で ”夏のキリム展” をやっているので ちょっと 偵察に寄って 17:13 家に

帰りました。

本日の走行距離は 往路:70.4km オリーブ園駐車場まで 1.9km 復路:72.3kmで

計:144.6kmでした。

。。。。。。。

。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。  。。。。。。。。

。。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。

知り合いの人は25番のオリーブ園の2階和室でしたので、こちらには掲載されていなくて残念でした。

でもおかげさまで美しい風景を見て、ジェラートを食べて、久々に開放的な気分に浸ることが出来ました。

オリーブ園展望台の2階和室の展示室からは日本のエーゲ海と呼ばれている牛窓の風景がそれは見事で、角部屋の焼き物の展示ケースの向こうには燃えるような新緑の木が背景にあって、息をのむような美しさでした。

2013年のことなので はっきりとは 覚えていませんが

かなり長い距離を歩き 写真も多く撮ったので

疲れて 終盤は 少しスルーしました。

牛窓へ行ったのは 唐津焼の梶原さんと 金工の三輪さんに

会うという目的があったので 目的は果たせたので・・。

ご高覧 ありがとうございます。