今回の話は呉音神に昇格する前の呉音霊の話となる。

中身については現在のところ構想出来ていないが (-_-;)

この文章に手を付けることにより「前述の「王子晋信仰から見えてきたもの」も

平行して完成するものと感じている。

大阪の四天王寺は奈良の三輪山や石上神宮と同じくなかなか縁を得ることが出来なくて

未参拝(未参詣)であった寺だ。

筆者の場合は神霊背景的なつながりを得ていない神社や寺には簡単に足を運ぶことが出来ない。

観光で行くならともかく私の場合は神域を汚すというか

土足で踏み込むことになるので

ある程度の縁を得て御神霊の許可が出ないと行くことが出来ない。

四天王寺に参拝したのは確か石上神宮に初参拝した年か次の年だったように思う。

亀井堂の下側の亀石(水盤)が異様な霊気を放っていたのが印象的だった。

酒船石遺跡の小判形石造物と亀形石造物と同様目的の水盤だと思われる。

何回目かの参拝では秘蔵の三面大黒天像を拝観出来たことを覚えている。

最初出向いたころは聖徳太子の調査に熱心だった頃だった。

蘇我氏に絡む妙見信仰や北辰や北斗七星の信仰を感じ取ろうとしていた。

四天王寺には聖徳太子佩刀の国宝七星剣が所蔵されているが

正倉院の呉竹鞘杖刀といいこの七星剣といい

七星・三星・雲形の金象嵌が施されており中国伝来とされている。

呉系姫氏が日本への渡来の折に持ち運ばれた可能性も高い。

春秋の呉王に仕えた伍子胥も楚王から七星剣を授けられたという伝承がある。

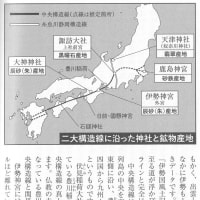

四天王寺は鎮守として同時に創建したとされる七つの神社があるが

この七宮も北斗七星に繋がるという。

中国では神格化された北辰の北極星を天皇大帝と呼称するが

この天皇大帝により四天王寺と名付けられたという説がある。

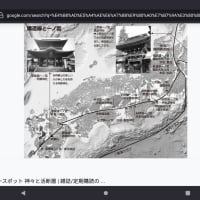

四天王寺の北に向かって一直線に並ぶ伽藍配置も北辰信仰のためであろう。

上宮聖徳法王帝説には四天皇寺と表記されているらしい。

四天王寺にはかつて引声堂があり後戸もあったらしい。

これが何時出来たのかは確認することが出来なかったが

慈覚大師円仁以前のものである可能性もある。

音霊の摩多十二音祭祀の可能性を感じさせる。

古い時代の四天王寺には十二の門があったとも言われているが

それも音霊の摩多十二音祭祀の跡であったのではなかろうか。

広島の厳島神社で蘭陵王などの雅楽が演舞されニュースなどで

報道されているがその由来は四天王寺に起因する。

12世紀後期に平清盛が大阪四天王寺から楽所を宮島に移して

盛んに奉奏したのが始まりである。

日本書紀によれば 推古天皇の御世612年に

百済人味摩之(みまし)によって

中国南部の江南の呉の呉学-伎楽がわが国に伝えられたとある。

聖徳太子は伎楽を宗教行事の舞踊、音楽として保護したという。

しかし実際はこの呉学は呉系渡来人によって

直接江南から日本にもたらされたものである。

なぜ百済人味摩之が持ち込んだと日本書紀が記載したのかというと

百済系の藤原不比等による百済王族の持ち上げということになる。

藤原氏が百済を偽装し円仁が新羅に偽装してしまい

呉学-伎楽-呉音の音霊は継承を失い彷徨うことになる。

ちなみに円仁の入唐のスポンサーは藤原良房で

良房の血を引く娘の明子の子の惟仁親王=清和天皇を

擁立しようとする陰謀に加担したという風評もある。

三井寺に残る円仁の記載した国宝の感夢記では

夢のことといいながら

延暦寺戒壇院北殿に叡均禅師と一緒にいた円仁の前に

勿然と右大臣の藤原良房が現われて、

円仁阿闍梨の座主就任のことや良房造立の普賢延命像のこと等について

問答したということを記している。

呉音霊祭祀についてのこのブログ記載上は

姫氏に繋がる紀氏を排除した藤原良房や

摩多十二音を彷徨える神霊にした円仁については

厳しい書き方となるが、

別の側面では全く別の評価となるので了承いただきたい。

そういえば嫁が、かまたきみこ作の「王の庭」という漫画を買ってきた。

放置してあったので何気なく先週読んで驚いた。

雅楽(伎楽)をテーマにした物語だが、

古い時代のこと、雅楽の演舞・演奏の神懸かる主人公の蘇芳に

宮廷陰陽師が恐怖し総力をあげ封印を掛けてしまう。

その音霊の宿る蘇芳の龍笛は、

封印を解き演奏する力あるものが現れずに

現代に持ち越され日向加陵という迦陵頻伽の化身たる少年がタイムスリップして

蘇芳の半身の蘇王に出会うことにより

やっと龍笛に掛けられた封印が解かれるというストーリーである。

主人公を助ける中国渡来の霊能者の名が呉葉といったり

日向だったりと呉国を強く暗示させていて、

呉音霊の感応を受けたような出来の作品となっている。

呉音霊の封印理由に興味がある方は少しは参考になるのかもしれない。

さて四天王寺の鬼門に位置するところに比売許曽神社がある。

下照比売命を祀り高津天神と称したなどともいわれているし

聖徳太子の時代は難波惣社古宇豆宮社といわれていたとある。

四天王寺の七宮の内の一つの鬼門を守る五條宮までは500m程度で

比売許曽神社までは2km程度の距離だ。

五條宮に関しては『逢坂の五條天神 少彦名神 No355』に記載している。

どうもこの五條宮はもとは呉系姫氏祭祀の呉上宮のような

意味合いがあったのではないかという気がしている。

少彦名神の封印が為された神社だ。

比売許曽神社は未参拝なので断言できないが

『続続 香春の呉音霊の足跡 岡山における姫氏調査 No458』の流れに

繋がるものだと思われる。

従って姫呉楚神(姫姑蘇神)の祭祀がされていた可能性が高い。

岡山では西大寺牛玉所大権現で牛の祭祀が為されていたが

四天王寺ではどうかというとやはり石神堂 (牛王尊) が存在する。

作家の中山市朗氏は聖徳太子の未来記の調査の著書の中で

石神堂 (牛王尊)は“四天王寺で最も重要な神様”と何度も記載している。

そしてそれを朝鮮系である牛頭天王=素戔嗚尊と結論付けている。

しかしながら私には姫呉楚神(姫姑蘇神)呉音霊を探訪して繋がった経緯により

この四天王寺の石神堂 (牛王尊)は、

音霊の摩多十二音と都怒我阿羅斯等に関係するもののように思える。

この石神堂 (牛王尊)と亀井堂もまた四天王寺伽藍の鬼門に位置する。

記載途中

雅楽の中に蘇莫者という演目がある。

舞は一人舞で猿面をつける。笛役が一人侍立して竜笛を吹く。

これは聖徳太子が笛を吹き、山神が舞った姿とされる。

この舞は四天王寺の薗家の一子相伝の曲であったと云われている。

薗家は今から約1400年前京都の帰化人系氏族の秦河勝の次男の家系と云われ、

聖徳太子の舎人長を務めていた。

蘇我氏に滅ぼされた物部氏の屋敷跡に四天王寺が建立されると、

薗、東儀、林、岡等の一族と共に移り、楽師となったという伝承が残っている。

蘇莫者という意味が図りかねるが

なぜか李陵が蘇武に与える詩というものを思い出した。

この李陵というのは司馬遷が武帝に対して彼を援護したために腐刑となる話で有名である。

『王の庭』の最終は「世界を壊し 世界を創るほどの力を見せろ」という蘇王の

メッセージで締めくくられていたが、

まさにそれは昇格した呉音神の神力の表現に他ならない。

中身については現在のところ構想出来ていないが (-_-;)

この文章に手を付けることにより「前述の「王子晋信仰から見えてきたもの」も

平行して完成するものと感じている。

大阪の四天王寺は奈良の三輪山や石上神宮と同じくなかなか縁を得ることが出来なくて

未参拝(未参詣)であった寺だ。

筆者の場合は神霊背景的なつながりを得ていない神社や寺には簡単に足を運ぶことが出来ない。

観光で行くならともかく私の場合は神域を汚すというか

土足で踏み込むことになるので

ある程度の縁を得て御神霊の許可が出ないと行くことが出来ない。

四天王寺に参拝したのは確か石上神宮に初参拝した年か次の年だったように思う。

亀井堂の下側の亀石(水盤)が異様な霊気を放っていたのが印象的だった。

酒船石遺跡の小判形石造物と亀形石造物と同様目的の水盤だと思われる。

何回目かの参拝では秘蔵の三面大黒天像を拝観出来たことを覚えている。

最初出向いたころは聖徳太子の調査に熱心だった頃だった。

蘇我氏に絡む妙見信仰や北辰や北斗七星の信仰を感じ取ろうとしていた。

四天王寺には聖徳太子佩刀の国宝七星剣が所蔵されているが

正倉院の呉竹鞘杖刀といいこの七星剣といい

七星・三星・雲形の金象嵌が施されており中国伝来とされている。

呉系姫氏が日本への渡来の折に持ち運ばれた可能性も高い。

春秋の呉王に仕えた伍子胥も楚王から七星剣を授けられたという伝承がある。

四天王寺は鎮守として同時に創建したとされる七つの神社があるが

この七宮も北斗七星に繋がるという。

中国では神格化された北辰の北極星を天皇大帝と呼称するが

この天皇大帝により四天王寺と名付けられたという説がある。

四天王寺の北に向かって一直線に並ぶ伽藍配置も北辰信仰のためであろう。

上宮聖徳法王帝説には四天皇寺と表記されているらしい。

四天王寺にはかつて引声堂があり後戸もあったらしい。

これが何時出来たのかは確認することが出来なかったが

慈覚大師円仁以前のものである可能性もある。

音霊の摩多十二音祭祀の可能性を感じさせる。

古い時代の四天王寺には十二の門があったとも言われているが

それも音霊の摩多十二音祭祀の跡であったのではなかろうか。

広島の厳島神社で蘭陵王などの雅楽が演舞されニュースなどで

報道されているがその由来は四天王寺に起因する。

12世紀後期に平清盛が大阪四天王寺から楽所を宮島に移して

盛んに奉奏したのが始まりである。

日本書紀によれば 推古天皇の御世612年に

百済人味摩之(みまし)によって

中国南部の江南の呉の呉学-伎楽がわが国に伝えられたとある。

聖徳太子は伎楽を宗教行事の舞踊、音楽として保護したという。

しかし実際はこの呉学は呉系渡来人によって

直接江南から日本にもたらされたものである。

なぜ百済人味摩之が持ち込んだと日本書紀が記載したのかというと

百済系の藤原不比等による百済王族の持ち上げということになる。

藤原氏が百済を偽装し円仁が新羅に偽装してしまい

呉学-伎楽-呉音の音霊は継承を失い彷徨うことになる。

ちなみに円仁の入唐のスポンサーは藤原良房で

良房の血を引く娘の明子の子の惟仁親王=清和天皇を

擁立しようとする陰謀に加担したという風評もある。

三井寺に残る円仁の記載した国宝の感夢記では

夢のことといいながら

延暦寺戒壇院北殿に叡均禅師と一緒にいた円仁の前に

勿然と右大臣の藤原良房が現われて、

円仁阿闍梨の座主就任のことや良房造立の普賢延命像のこと等について

問答したということを記している。

呉音霊祭祀についてのこのブログ記載上は

姫氏に繋がる紀氏を排除した藤原良房や

摩多十二音を彷徨える神霊にした円仁については

厳しい書き方となるが、

別の側面では全く別の評価となるので了承いただきたい。

そういえば嫁が、かまたきみこ作の「王の庭」という漫画を買ってきた。

放置してあったので何気なく先週読んで驚いた。

雅楽(伎楽)をテーマにした物語だが、

古い時代のこと、雅楽の演舞・演奏の神懸かる主人公の蘇芳に

宮廷陰陽師が恐怖し総力をあげ封印を掛けてしまう。

その音霊の宿る蘇芳の龍笛は、

封印を解き演奏する力あるものが現れずに

現代に持ち越され日向加陵という迦陵頻伽の化身たる少年がタイムスリップして

蘇芳の半身の蘇王に出会うことにより

やっと龍笛に掛けられた封印が解かれるというストーリーである。

主人公を助ける中国渡来の霊能者の名が呉葉といったり

日向だったりと呉国を強く暗示させていて、

呉音霊の感応を受けたような出来の作品となっている。

呉音霊の封印理由に興味がある方は少しは参考になるのかもしれない。

さて四天王寺の鬼門に位置するところに比売許曽神社がある。

下照比売命を祀り高津天神と称したなどともいわれているし

聖徳太子の時代は難波惣社古宇豆宮社といわれていたとある。

四天王寺の七宮の内の一つの鬼門を守る五條宮までは500m程度で

比売許曽神社までは2km程度の距離だ。

五條宮に関しては『逢坂の五條天神 少彦名神 No355』に記載している。

どうもこの五條宮はもとは呉系姫氏祭祀の呉上宮のような

意味合いがあったのではないかという気がしている。

少彦名神の封印が為された神社だ。

比売許曽神社は未参拝なので断言できないが

『続続 香春の呉音霊の足跡 岡山における姫氏調査 No458』の流れに

繋がるものだと思われる。

従って姫呉楚神(姫姑蘇神)の祭祀がされていた可能性が高い。

岡山では西大寺牛玉所大権現で牛の祭祀が為されていたが

四天王寺ではどうかというとやはり石神堂 (牛王尊) が存在する。

作家の中山市朗氏は聖徳太子の未来記の調査の著書の中で

石神堂 (牛王尊)は“四天王寺で最も重要な神様”と何度も記載している。

そしてそれを朝鮮系である牛頭天王=素戔嗚尊と結論付けている。

しかしながら私には姫呉楚神(姫姑蘇神)呉音霊を探訪して繋がった経緯により

この四天王寺の石神堂 (牛王尊)は、

音霊の摩多十二音と都怒我阿羅斯等に関係するもののように思える。

この石神堂 (牛王尊)と亀井堂もまた四天王寺伽藍の鬼門に位置する。

記載途中

雅楽の中に蘇莫者という演目がある。

舞は一人舞で猿面をつける。笛役が一人侍立して竜笛を吹く。

これは聖徳太子が笛を吹き、山神が舞った姿とされる。

この舞は四天王寺の薗家の一子相伝の曲であったと云われている。

薗家は今から約1400年前京都の帰化人系氏族の秦河勝の次男の家系と云われ、

聖徳太子の舎人長を務めていた。

蘇我氏に滅ぼされた物部氏の屋敷跡に四天王寺が建立されると、

薗、東儀、林、岡等の一族と共に移り、楽師となったという伝承が残っている。

蘇莫者という意味が図りかねるが

なぜか李陵が蘇武に与える詩というものを思い出した。

この李陵というのは司馬遷が武帝に対して彼を援護したために腐刑となる話で有名である。

『王の庭』の最終は「世界を壊し 世界を創るほどの力を見せろ」という蘇王の

メッセージで締めくくられていたが、

まさにそれは昇格した呉音神の神力の表現に他ならない。

そんなん知らなくてよかったのですけど、、

近くには、大阪天満宮とかあります。

坐摩神社もあります。

この記事が出てくるという事は、、

苦笑

何かありましたら、またコメント欄に書かせていただきます。

春になったらと言う暗示。

心当たりが多すぎて、、、

可能性が高いように思えます。

今後の展開がどうなるのか自分自身も

手探りですが、興味深い秘密がありそうです。

その前に大阪七福神として、四天王寺の布袋さんと三光神社の寿老神が気になりました。

あの一つ前の記事「王子晋信仰」、鶴に乗る仙人は巻物を持っていますので、寿老神ではないかと思っていました。巻物は智慧であり、蛇であり、クンダリであり、水瓶であります。地図として、「姑蘇繁華図」なのですね。水都を指しているような絵ですね。

この三光神社は姫山神社と言われていてこの一帯を「姫の松原」と言われていたようです。武内宿禰公と野見宿禰公を祀っていますが、この武内宿禰公が寿老神として七福神にされています。

大阪市内には鶴見区とか、鶴橋とか、鶴の地名があります。

この鶴橋は、「姫姑蘇神社」になります。

三光神社のウィキにはhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%85%89%E7%A5%9E%E7%A4%BE

青麻神社が載っています。

青麻というのが、今回の私の重要な言葉になります。

中風封じということでして、風の神様が隠れているようです。

三光は日月星なんですが、ここの三光は日月山なんですね。

これも、興味深いと思います。

あと、「牛王尊」ですが、清荒神にも似た名前の「護牛神堂」http://www.kiyoshikojin.or.jp/keidai/gogyushindo/

があります。

四天王寺七宮はどれも、未参拝ですので、感覚は分かりませんが、堀越神社と大江神社の摂社「羽呉社」これが非常に気になりました。呉羽ですので。

青麻から、青木神社に行きつき、余呉湖と「姑蘇寒山寺」が導かれましたので、滋賀(近江)にも波紋が広がりました。

荒陵(あらはか)に、思わず荒吐(あらはき)を思い浮かべてしまいましたが、古い歴史の層のある土地なのでしょうか?

何も知らないのですこし調べてみると、

〇大阪城~難波宮から、この四天王寺を通って南の住吉大社に至る「上町台地」には、古来から地下水が豊富

〇「亀石」の吹く水は、「金堂本尊基壇下に流れる青龍池から流れ出た水

〇青龍池は、天竺(インド)の無熱池に通じており、この地を守護する青龍が棲むと伝えられる

青龍とか無熱池とかって、京都の神泉苑、善女龍王ですね。京都にも地下水脈があり。

家に昔買った谷川健一著「四天王寺の鷹」があってろくに読んでなかったのでぱらぱら見はじめていますが、四天王寺のありかたに、個人的には備前西大寺に通じるものを感じています。

牛王尊は“四天王寺で最も重要な神様”だそうですね。

しかし備前西大寺との関連は牛祭祀だけではありませんでした。

それはハンセン病者に対する扱いです。乞食や業病者を受けいれ保護していた時期があり、四天王寺には聖徳太子が悲田院を初めて置いたという伝えもあるそうですが、備前西大寺付近にもハンセン病者を保護した施設の跡が残っています。

能の「弱法師(よろぼし)」。

主人公、長者の息子しんとく丸は、継母の讒言と呪詛を受けてライ病者と成り果て、四天王寺にやっと辿り着く。そこへ彼と夫婦の約束をした乙姫が、四天王寺に夫を探しに来て、いせん堂(引声堂、引声念仏堂)の鰐口を鳴らし夫に逢わせたまえと祈る。しんとく丸は引声堂の縁の下に住む「弱法師」一団の1人となって今にも干死せんとするありさまであったが、鰐口の音に、引声堂の後ろ戸のあたりから施しを求めて弱い声を発する。乙姫は後ろ戸に回り夫を発見する・・・

南都西大寺の中興の祖といわれる名僧・叡尊およびその弟子忍性は、聖徳太子信仰をもち、四天王寺における悲田院や施薬院の思想を受け継いで、ハンセン病患者受け入れに力を注ぎます。忍性は、四天王寺の別当にも任じられていました。

備前西大寺は、南都西大寺の指令を受けてその思想を実践していきます。

四天王寺について、記事のテーマとは別の話になったかもしれませんが、とりあえず反応した部分を書きました。

引声堂、摩多12音・・・何か繋がっていきそうでどきどきします。

2582

谷川氏は、弱者の溜まり場と化した寺で彼らに食を施し、夜も門戸を開放して、現在も誰がたむろしようと住みつこうと意に介しない、そんな寺に、「底なしのやさしさ」を感じると書いています。

ところで能の弱法師はどうも不思議な話の気がしてきたのです。

引声堂の後ろ戸ですよ?その縁の下で消え入りそうになっている者を、乙姫(音秘メ?)が発見して救うのですよ?

どうも非常に象徴的な話に思えてきました。

そしてこの寺の西側には石鳥居があり、引声堂は鳥居とその内側の西大門の間にあったそうですが、今にも消え入りそうな法師は、見えない目で鳥居の向こうに「沈む夕陽(沈輪)」を見て歌を詠むのです。

普通出てこないでしょう。

すずたまさまが感じたことはこのブログ読者だからこそ得られた蜘蛛の糸です。

ここから呉系姫氏や呉音神との縁を紡いでいくのは

至難の業です。

牛王尊=呉王尊だという直感に従います。

ちなみに9割の牛玉というのは

やはり釈迦の暗喩だと感じています。

釈迦=ゴータマ=牛玉ですね。

その中の1割かくらいに呉王が牛玉になったものがあると思います。

自宅に植えた山桜桃梅も花がほぼ散りました。

近々にUPしようと思いながらまだ出来ていません。

呉系姫氏に被さっていったもののほうに縁があるからでしょうか。

四天王寺の画像見ていて最初に注目したのは、亀だらけの池の中の、須弥山を表すかのような平らな階段状の四角い石造物です。亀がうじゃうじゃ甲羅干ししていますが、これに「山に登った亀」のヴァン遺跡を思い出すのが、自分の血なのでしょう。

岡山の熊山遺跡の麓には秦氏の拠点がありました。

四天王寺で楽人を務めたのも秦人で、雅楽はもちろん他の神楽などとは格下の庶民的な舞楽であり、「楽人」とも呼ばれた被差別的に扱われる人々だったようで、私など親近感もちます。そこで舞われる伎楽は西域色強い庶民的なもの。

法隆寺の最大行事である聖霊会で舞われる「蘇莫者」も、四天王寺の伎楽のひとつとか。

伎楽の楽人の地位が低かったのは彼らが民であったとともに、四天王寺自体が政治的勢力から独立し、太子の遺跡として社会事業に重点を置きかつ浄土信仰の中心となったことが他の寺とは異種であることによる(以上四天王寺の鷹より)

このように私は、中核ではなく周辺から四天王寺のなりたちに迫ろうとしてしまいますが、ブログ読者としては直球の中核・本質そのものの方に目を転じていくべきでしょうね。

しかしその中核には「音の秘密、音秘メ」があるのだろうと思っています。

それは日本語の言霊には呉音の母音(摩多12音)が、簡略化はされど、しっかり入ったと想像されることにも繋がります。

12は麻の葉の12の方向とも無縁ではなかろうと思っています。

9111 5704

鬼門にあるの意味は、四天王寺の鬼門を護るの意味なのでしょうか?

五条宮のスクナヒコナ祭祀は、四天王寺建立の折(593年頃)、四天王寺内の施薬院および療病院の鎮護として医道の祖神である五条大神、少彦名命(スクナヒコナ)を祀ったことに始まる、とあります。

裏鬼門にあたる荒陵山そばの堀越神社にも「かえる石」がありますね。

五条宮を検索して、

五条とは聖武天皇が短い間遷都した難波京の条制に関係するらしく、この時代(後期難波京)では正確な東西南北を基軸としたようです。(前期は難波を海洋交易の門とした倭国王~倭の呉王にはじまり、飛鳥時代には孝徳が宮を置く)

堀越神社の祭神は崇峻天皇。

五条宮の祭神は敏達天皇となっていて、敏達天皇が皇太子時代に居住した邸宅跡であったということになっています。橘氏の祖神を祀る全国唯一の神社だそうで、あとで敏達天皇が祭神となったようですが?(深い仔細感じますが、橘氏を追及するのは私には今のところ荷が勝ちすぎます)

禮月様情報によれば、なんと30代敏達天皇は上宮家の王で、29代欽明(=上宮王)の父だそうです。そして崇峻とは欽明のことだと!幼少だったので蘇我馬子が摂政をしたと。

孝徳、斉明も上宮家の王。

孝徳がなぜ難波に宮を置いたか。

蘇我と物部云々や秦氏だけではなく、上宮王家のことがわからないと、四天王寺にまつわる諸々も解明できないように思われます。

佃収説によれば、上宮王家は九州にあった阿毎王権から独立した王権です。

阿毎王権は隋書「俀国」伝にアマノタリシホコが日出づる国云々とある俀(タイ)国。阿蘇山あり、時に火を吹くとあります。難波はそのころから北九州にあった玄関口。

佃氏は上宮王権は蘇我氏の後ろ盾で独立、法興年号を以て始まったとし、上宮法王と上宮太子(=厩戸皇子)を親子としますから、禮月様情報の敏達と欽明に対応します。

難波の名は、北九州にあった諸王権や諸氏が、中国の襲来を避けて大阪や大和方面に東遷するとともに、大阪の難波となったと思います。

その前に、かつて海運の王者であった呉の姫氏が、玉野や牛窓あたりに居たのならば、大阪湾にまで進出しないわけがないと思います。なにしろフェニキアのキを由来とする海洋交易民ですからね。

姑蘇繁華図にも船があふれかえらんばかりでした。帆船もありましたね。

阿毎王権の前は倭の「呉王」の時代でした。

姫コソ神社が難波にあって当然ということになります。

四天王寺創建の時代には海岸線はすぐ西側にありました。

その地は、かつて倭の呉王から上宮家に繋がる系統が宮を置いたところ。

阿毎王権と何人かの上宮家の王が聖徳太子モデルとなっている。

五条宮に戻りますと、難波京の五條筋も呉も上宮も、五条宮の名にこめられているかもしれない?ということになります。

荒陵に荒吐を連想する私は、聖武が難波京に遷都しようとした遺志が、荒吐王国、元正日高見国に繋がる要素として、はるか呉王から続く流れを感じています。

ところで禮月様に異変が生じて以来消息がわからず心配ですが、そのことでコメント欄が一時フリーズしかけた?ことに思うところあり、こんな程度の拙文書くにも今の私にはキツいですが、あえて連投しています。

なお、橘氏と敏達天皇の関わりについては、禮月様p7、p8でとくこさまとの会話で言及されていますね。

8933

書紀の伝える四天王寺建立のいきさつは、崇仏派の蘇我馬子側だった少年の厩戸皇子が排仏派の物部守屋打倒のために、自ら四天王像を彫り、「この戦さに勝利するなら四天王を安置する寺院を建立し云々…」ということになっています。

しかし四天王寺には元・四天王寺とされる前身「玉造稲荷神社」があり、その伝承では「太子は玉造稲荷に詣で境内の栗の木の枝を折り、『この戦さに勝つならばこの枝に芽を生じさせたまえ』と社の前の土に枝を差し込むと、瞬く間に芽が生じ花が咲いた」と。これが旧約聖書の民数記に書かれるアロンの杖の話に似ているという説はかなり定着しているようです。

イスラエルの話はここでは追及しません。

ただ、アーモンドの木から芽が出て枝が伸びたアロンの杖と、太子の栗の木の枝で気になることは、「七支刀」の形状との関係なのです。これもまたよく言われるメノラーがどうのこうのという話はあえて遠ざけておきます。

異様な話になりますが、ルーズベルトは熱田神宮の草薙神剣で呪殺された(少なくともそれが試みられた)という話があります。

大戦末期に機密勅令によって全国の主な寺社でルーズベルト米大統領調伏のための儀式修法が同時一斉に行われたそうです。

高野山や東寺でも禁断の大元帥明王法が修されたし、熱田神宮では政府からの強硬な圧力により、天皇や大宮司でも見ることの出来ない草薙神剣が開封され、大宮司により密儀が執り行われたたそうです。

社伝ではかつて一度、新羅僧に盗まれ再び封印されたというが、勅儀のために封印が解かれたとき、御神剣は純金製で異様な形状、しいて言えば国宝・石上神宮七支刀にやや近いといえるものだったらしい。七つに別れたその枝先が左右に羽根をひろげるが如く拡がり、そもそも〈剣〉として造られたものでないことはあきらかという。

この話は儀式中にこの〈剣〉が這って動き出し、触ろうとした神職者の口から青い炎が出て骨も残さず灰になってしまったとかいうオカルト話になるのですが、それはさておき。

通説では草薙剣=天叢雲剣と同一視され、スサノオがヤマタノオロチの尾から取り出したことになっていますが、別物だろうという説に同感です。

天叢雲剣もいろいろある可能性がありますが、基本は天皇位継承の神璽らしいですが(一説には正統周王朝のシルシということでした)、それをヤマタノオロチが持っているのも変だし、呪殺に効力発するような危険で封印されたようなモノが、神璽であるのもおかしいです。

そのような呪力のあるモノを太子が木を削って作り、それが芽をふき枝が伸びた(そうしたらこれも七支刀に似ているであろう)、というのも何か思わせぶりな話に思えます。どこか全体にモノノベ色が強いような?玉造という地は蘇我っぽいのですが。

書紀によれば筑紫君磐井を倒したのは物部アラカヒであり、佃氏によればアラカヒによって物部王朝が樹立される。それを物部尾輿が倒して阿毎王権を樹立し、上宮王家もそこから独立して出る。いわば枝分かれした物部氏の系統の中での王権交替のようなのです。

そして守屋は佃氏の復元系図によれば、物部尾輿の系統です。守屋の討伐は阿毎王権の健在中587年に起きたことで、守屋は阿毎王権内部での皇位(王位)継承に個人的に異を唱えて反乱をおこしたらしく、守屋討伐は「天皇を護るため」馬子が「群臣を率いて」守屋討伐隊ができますが、馬子は自分も属していたその阿毎王権の群臣の1人にすぎません(あくまで佃氏によれば)。

討伐隊メンバーは泊瀬部皇子(のちの崇峻)、竹田皇子、厩戸皇子、難波皇子(敏達の子)、春日皇子〈同〉、馬子、紀某、巨勢某、膳某、葛城某、大伴某、となっています。

どうもこれをみると、上宮王家が独立(591年)していく過程が見えるような??

佃氏は、自分をさしおいて甥が王位継承することになったため守屋は異をとなえたと言います。

そして佃氏によれば守屋が異を唱えた皇位継承者である甥とは「忍坂彦人大兄皇子」なのですが・・・????

どうも、佃氏の意に反して、実は蘇我大王家の成立過程を見るような??

押坂彦人大兄皇子にかんするQ&Aでこんなのがありました。

禮月伯母様情報と同じく、忍坂彦人大兄皇子=馬子と言っています。かなり特異な情報提供者のようですが。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1096169955

あと気になるのは元・四天王寺が玉造の地だったということで、これも蘇我氏の匂いが強いということでしょうか。

早い話が上宮王家は廃絶させられた。しかし物部は滅亡したわけではない。守屋もねんごろに祀られる。

しかしその後上宮家も蘇我もみんな封印されていった。

四天王寺にまつわる上宮家も含めての物部色の強さ(そこには七支刀が関わる?)の話がしたくて長々しい文になりました。

七支刀を持つ像のあるこうやの宮(福岡県みやま市瀬高町太神)は正式には「磯上物部神社」といいます。

これでしばらく静かにします。

7679