大阪の四天王寺は『日本書紀』によれば

推古天皇元年(593年)に造立が開始されたという。

蘇我氏と物部氏の神・仏戦争の後に物部氏から没収した土地に建てられたという。

この四天王寺の西1kmのところに今宮戎神社がある。

聖徳太子の四天王寺建立の際に西方の守護神として

建てられたと伝えられている。

20年以上以前の話になるが、

この今宮戎神社に参拝した際にここにて事代主命が祭った神は

元は逢坂の神なりという啓示を受けた。

それで逢坂の神について奈良近郊を探し回ったことがある。

『日本書紀』に崇神天皇9年春3月、天皇の夢枕に現れた神人が

「墨坂の神と逢坂の神を祭れ」と言われ、

そのようにしたところ悪疫は平癒したという。

祭祀は東の墨坂の神に赤の楯矛を祀り西の逢坂の神に黒の楯矛を祀ったそうだ。

墨坂の墨は黒色の旗頭で逢坂は赤としてそれを交換する和合の神事だったように思う。

一般には東の墨坂の地が現在の墨坂神社の旧社地に比定され

西の逢坂の神社が穴虫あるいは逢阪の大坂山口神社と考えられている。

結構時間をかけて調査してきたが、今宮戎神社に繋がるような感応が無くて

逢坂の神はこの地域の豪族が祀る土地神だということから進展が無かった。

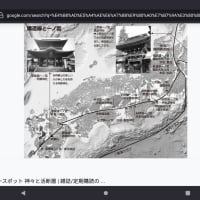

ところが四天王寺のある地域にも逢坂という坂があることが分かった。

そしてそこには安井神社があった。 (天王寺区逢阪1-3-2)

今宮戎神社とは安井神社と四天王寺は距離が近いので断言は出来ないが

地図で見る限り直線状に並んでいる。

そしてこの神社の祭神は少彦名神であった。

菅原道真が祭られるようになったのは天慶5年(942年)からだそうだ。

ここには七名水として名を馳せた安居の清水が湧いていたそうで

水の女神の少彦名神として祭られていたようだ。

これで今宮戎神社と少彦名神が結びついたが

事代主命と繋がるとすれば創建は四天王寺よりもっと古いことになる。

そして事代主命が少彦名神を祭ったとすれば

この地域の何かを封印したものと思われる。

ところで本日『橘 禅譲の可能性 No341』の橘氏の継続調査をしていて

上記の大阪の五條宮という神社が、橘氏の祖神を祀る全国唯一の神社であることを知った。

そしてこの五條宮は四天王寺のすぐ隣で東北方向の鬼門に位置することが分かった。

しかも祭神は少彦名神であった。

京都の五條天神社は延暦十三年(794)の平安遷都の折り、

空海が少彦名神を勧請したという伝承があるが

この五條天神社から大阪道修町の少彦名神社が勧請されている。

しかしこの大阪四天王寺の五條宮は難波京の五条という事であるから

奈良時代前期の聖武天皇神亀三年 (726)頃ということで京都の五條天神社より古いことになる。

ちなみに奈良平城京の最古社である奈良市高畑町の「天神社」も少彦名神を祭祀している。

難波京の五条に少彦名神を祭ったというのは

都の災禍の予防・防御・防衛を目的としたと考えられる。

四天王寺の鎮守である四天王寺七宮のひとつである大江神社にも少彦名神は祭られている。

ここには聖徳太子時代に施薬院が置かれ薬草を調合していたらしく

それで少彦名神が祭祀されているものと思われる。

確か大江神社の隣の勝鬘院に伝承が残っている。

四天王寺の創建は推古天皇元年(593)とされるが

それ以前より少彦名神は祭られていて

四天王寺創建で再度祭られたものとさらに難波京建設で祭られたものと混在するようである。

橘氏がなぜこの地で少彦名神を祀ったのか?

この謎が解けれれば進展があるかもしれない。

もともと崇仏派VS排仏派で語られる飛鳥の宗教戦争であるが

中身は蘇我氏・忌部氏連合と物部氏・中臣氏連合との勢力争いであり

根本的に神道対仏教の戦いではなく

御神体という偶像崇拝を持ち込むかどうかの戦いだったと思われる。

仏教の教義云々以前にまず仏像を初めて見た人々は

人間の像を彫ってそれを祭るというテクニックの効能に

思いを馳せたであろう。

このあたりは時代は下るが京都 等持院にでも

参拝すればなるほどと思っていただけるかもしれない。

たぶんそれまでの祭祀においては縄文神との決別という意味でも

御神体を排除してきた筈であり

仏像というまさに顔かたちの分かる彫像を見て驚いたはずである。

ちなみに神道でいう神籬は御神体というよりも

常盤木や磐座などで加工品ではなく

自然神が降臨し一時的に寄り付くものである。

決して蘇我氏は自分が政治権力を握るためだけに

神道から仏教に寝返った訳ではなかろう。

解脱した人である釈迦が説く教義と仏像という偶像崇拝を

天皇の権威化の為に用いようとしたものと考えている。

聖徳太子はそのことを十分にわきまえていたはずだ。

それは仏教が日本に興っても

神道が邪視されて禁止されていないことから推察される。

明治以降の天皇崇拝を見ると蘇我氏が行おうとしていた

神道儀式というものが理解できる。

現人神というのは仏教的概念を取り込んだものだ。

しかし本来の神道とは森羅万象に神が宿ることを知り

日常生活と神霊が密接に関わり合い、

五穀豊穣は神の御業であることを感じ取り

そこに神恩感謝する姿勢にある。

自然界の中で人間の営みはどうしても破壊的である。

神の摂理に反することも多々ある。

それ故に祟りが生じる。

道教では防御策として無為自然であることを良しとするが

神道では神に許しを希う。

それが祭祀の基本姿勢である。

この基本的祭祀の概念に加えて

例えば先住民との戦いでの戦利地への祟りを防ぐために

その先住民の神を祭るというようなテクニックが

加えられていったという訳だ。

あるいは先住民の神ではなく封印を司る神を祭る例もある。

許しを請う姿勢の原点には

寛恕と和と思いやりの日本神霊界の精神が横たわる。

このことを理解して祭祀する必要がある。

ところが日本各地には封印され貶められた例が無数に存在する。

これは糺されていくべきであろう。

四天王寺はその最初の封印が為されている。

荒陵の封印 物部の封印 橘氏の封印 蘇我の封印 etc

それらは聖徳太子の思いや蘇我氏の思いとは別のところから

発生しているようだ。

四天王寺が何度でも倒され燃えゆくのはその象徴であろうか?

推古天皇元年(593年)に造立が開始されたという。

蘇我氏と物部氏の神・仏戦争の後に物部氏から没収した土地に建てられたという。

この四天王寺の西1kmのところに今宮戎神社がある。

聖徳太子の四天王寺建立の際に西方の守護神として

建てられたと伝えられている。

20年以上以前の話になるが、

この今宮戎神社に参拝した際にここにて事代主命が祭った神は

元は逢坂の神なりという啓示を受けた。

それで逢坂の神について奈良近郊を探し回ったことがある。

『日本書紀』に崇神天皇9年春3月、天皇の夢枕に現れた神人が

「墨坂の神と逢坂の神を祭れ」と言われ、

そのようにしたところ悪疫は平癒したという。

祭祀は東の墨坂の神に赤の楯矛を祀り西の逢坂の神に黒の楯矛を祀ったそうだ。

墨坂の墨は黒色の旗頭で逢坂は赤としてそれを交換する和合の神事だったように思う。

一般には東の墨坂の地が現在の墨坂神社の旧社地に比定され

西の逢坂の神社が穴虫あるいは逢阪の大坂山口神社と考えられている。

結構時間をかけて調査してきたが、今宮戎神社に繋がるような感応が無くて

逢坂の神はこの地域の豪族が祀る土地神だということから進展が無かった。

ところが四天王寺のある地域にも逢坂という坂があることが分かった。

そしてそこには安井神社があった。 (天王寺区逢阪1-3-2)

今宮戎神社とは安井神社と四天王寺は距離が近いので断言は出来ないが

地図で見る限り直線状に並んでいる。

そしてこの神社の祭神は少彦名神であった。

菅原道真が祭られるようになったのは天慶5年(942年)からだそうだ。

ここには七名水として名を馳せた安居の清水が湧いていたそうで

水の女神の少彦名神として祭られていたようだ。

これで今宮戎神社と少彦名神が結びついたが

事代主命と繋がるとすれば創建は四天王寺よりもっと古いことになる。

そして事代主命が少彦名神を祭ったとすれば

この地域の何かを封印したものと思われる。

ところで本日『橘 禅譲の可能性 No341』の橘氏の継続調査をしていて

上記の大阪の五條宮という神社が、橘氏の祖神を祀る全国唯一の神社であることを知った。

そしてこの五條宮は四天王寺のすぐ隣で東北方向の鬼門に位置することが分かった。

しかも祭神は少彦名神であった。

京都の五條天神社は延暦十三年(794)の平安遷都の折り、

空海が少彦名神を勧請したという伝承があるが

この五條天神社から大阪道修町の少彦名神社が勧請されている。

しかしこの大阪四天王寺の五條宮は難波京の五条という事であるから

奈良時代前期の聖武天皇神亀三年 (726)頃ということで京都の五條天神社より古いことになる。

ちなみに奈良平城京の最古社である奈良市高畑町の「天神社」も少彦名神を祭祀している。

難波京の五条に少彦名神を祭ったというのは

都の災禍の予防・防御・防衛を目的としたと考えられる。

四天王寺の鎮守である四天王寺七宮のひとつである大江神社にも少彦名神は祭られている。

ここには聖徳太子時代に施薬院が置かれ薬草を調合していたらしく

それで少彦名神が祭祀されているものと思われる。

確か大江神社の隣の勝鬘院に伝承が残っている。

四天王寺の創建は推古天皇元年(593)とされるが

それ以前より少彦名神は祭られていて

四天王寺創建で再度祭られたものとさらに難波京建設で祭られたものと混在するようである。

橘氏がなぜこの地で少彦名神を祀ったのか?

この謎が解けれれば進展があるかもしれない。

もともと崇仏派VS排仏派で語られる飛鳥の宗教戦争であるが

中身は蘇我氏・忌部氏連合と物部氏・中臣氏連合との勢力争いであり

根本的に神道対仏教の戦いではなく

御神体という偶像崇拝を持ち込むかどうかの戦いだったと思われる。

仏教の教義云々以前にまず仏像を初めて見た人々は

人間の像を彫ってそれを祭るというテクニックの効能に

思いを馳せたであろう。

このあたりは時代は下るが京都 等持院にでも

参拝すればなるほどと思っていただけるかもしれない。

たぶんそれまでの祭祀においては縄文神との決別という意味でも

御神体を排除してきた筈であり

仏像というまさに顔かたちの分かる彫像を見て驚いたはずである。

ちなみに神道でいう神籬は御神体というよりも

常盤木や磐座などで加工品ではなく

自然神が降臨し一時的に寄り付くものである。

決して蘇我氏は自分が政治権力を握るためだけに

神道から仏教に寝返った訳ではなかろう。

解脱した人である釈迦が説く教義と仏像という偶像崇拝を

天皇の権威化の為に用いようとしたものと考えている。

聖徳太子はそのことを十分にわきまえていたはずだ。

それは仏教が日本に興っても

神道が邪視されて禁止されていないことから推察される。

明治以降の天皇崇拝を見ると蘇我氏が行おうとしていた

神道儀式というものが理解できる。

現人神というのは仏教的概念を取り込んだものだ。

しかし本来の神道とは森羅万象に神が宿ることを知り

日常生活と神霊が密接に関わり合い、

五穀豊穣は神の御業であることを感じ取り

そこに神恩感謝する姿勢にある。

自然界の中で人間の営みはどうしても破壊的である。

神の摂理に反することも多々ある。

それ故に祟りが生じる。

道教では防御策として無為自然であることを良しとするが

神道では神に許しを希う。

それが祭祀の基本姿勢である。

この基本的祭祀の概念に加えて

例えば先住民との戦いでの戦利地への祟りを防ぐために

その先住民の神を祭るというようなテクニックが

加えられていったという訳だ。

あるいは先住民の神ではなく封印を司る神を祭る例もある。

許しを請う姿勢の原点には

寛恕と和と思いやりの日本神霊界の精神が横たわる。

このことを理解して祭祀する必要がある。

ところが日本各地には封印され貶められた例が無数に存在する。

これは糺されていくべきであろう。

四天王寺はその最初の封印が為されている。

荒陵の封印 物部の封印 橘氏の封印 蘇我の封印 etc

それらは聖徳太子の思いや蘇我氏の思いとは別のところから

発生しているようだ。

四天王寺が何度でも倒され燃えゆくのはその象徴であろうか?

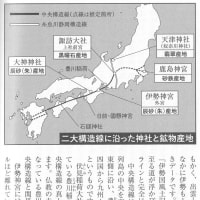

ちょうど交差するあたりに墨坂神社ありました。

少し手前に境外摂社、恵比須神社ありましたが、

祭神が事代主命で不思議に思ってたところです。

竜宮社では波動水とやらをいただきましたが

ミズハメノカミが祀られてました。

少彦名神と書いたつもりがなぜか、違ってたのに今頃気づきました。

まぎらわしいコメント残して申し訳ありません。

墨坂 逢坂 忍坂のうち少彦名神を明確な形で祭祀しているのは忍坂坐生根神社ですから

その影響があったのではないかと思います。

江戸時代に神田明神がゑびす=少彦名神という伝承を広めたようです。

恵比寿大黒というように恵比寿の方が格上だった存在が

逆転してしまったのは問題ですが

いずれにせよゑびす信仰単体は鎌倉時代頃で

ゑびす大黒信仰のセットでの信仰は出雲の千家が言い出したとしてもそれほど古い時代の話ではないでしょう。