昨日(1/9)は、永昌宿に到着後、予約していた島原温泉のホテルに行った。

足が凝っていたため温泉で足を揉み今日の街道歩きに備えた。

今日の予定は、永昌宿から行ければ嬉野まで歩きたいのだが、生憎の空模様。

家内の妹からのメールでは、福岡は雪で高速道も通行止め区間があるとのこと。

とにかく、行ける所までいってみよう。

ホテルを8時半出発。

島原のホテルを出た頃は、薄日が差していたのに諫早に近づくにつれ空模様が怪しくなってきた。

諫早駅に9:50着。車を置き、前日のゴール地点まで歩いていく。

10:00今日のスタートです。

岩茶屋を抜けると凄くりっぱな建物が見えてきます。

見ると「御館山小学校」と書いてある。その横には「鎮西学園」もっと先には、「ウエスレヤン大学」・・・・

このあたりは、文教地区になっています。

国道34号線を渡り、破籠井(わりごい)という地区に到着。

さあ、ここから鈴田峠だ。

この峠は、日野見岳の麓を経て大村市との市境に至るまで長さ1,5km、標高差120mを長崎街道の

一部、「大村街道」と呼んでいる。この区間は、文化庁の「歴史の道百選」にも選ばれている。

落ち葉を踏みながら一歩一歩歩いていく。サクサクサク・・・・・

何にも手が付けられていないからまるで昔の人になったみたいに歩いている。

歩いているのは私たち夫婦だけ。誰も見ていないから手をつないで歩いていった。

しばらく歩くと大きな岩が見えてくる。これが「陰陽石」だろうか?

そういえば、地図ではこの先に「弁慶の足形石」というのがある。

大渡野番所跡に着いた。

右側に石碑が立っている。

更に進むと弁慶の足形石が見えてきた。

この辺りが、佐嘉領諫早と大村藩の境だろうか?

峠を登ってきたから私たちもここでちょっと休憩することにしよう。

空から、小さい雨が降り始めてきた。今日は、嬉野までは無理だな・・・・

足形石からは下りになっている。

街道の側面には、この近くの鈴田小学校の6年生が植えたのであろうか、松が植えられている。

植えた松には、それぞれ植えた生徒のメッセージが書いてある。

その一部を紹介すると、「桜さく、長崎街道歩こうよ」「旅立つ日思い出いっぱい鈴田小」

「松の木よ 大きく育てギネスのれ」「松の木を鈴田に植えてさらに自然豊かに」

「10年後松の木見ると思い出す6年間の想い出を」・・・・・・

ちょうど一年前の平成22年に植えたらしい。この子達も今年中学2年生になるんだ。

私も一時地域の町づくりの会に所属して21世紀記念として校区の小学生に桜を植えさせたことがあった。

あれから10年、彼らも20代になっていて桜を植えたこと覚えているかな?

坂道を下っていくと渡辺伝弥九の墓があります。

渡辺伝弥九は、キリシタン大名大村純忠とその子大村善前に仕えた。ここは渡辺伝弥九の亡くなった場所。

天草の志岐孫次郎が謀反を興した時、伝弥九は善前の命を受け志岐氏を諌めに行ったが聞き入られず

失意の内に帰路についたが、この地で深い雪に埋もれ家臣、馬とともに亡くなった。

子孫の渡辺清は、維新の立役者として活躍しました。

鈴田峠を降りて地図を広げ確認していると私たちと同年代のご夫婦が峠を降りてきた。

いかにも私たちと同じ長崎街道を歩いている。少しお話をすると諫早から来られたそうです。

このご夫婦と一緒に大神宮まで同行する。

この大神宮付近は長崎街道の休憩所があった場所で往来の人が足を休めた。現在大神宮が建っている場所には

江戸時代古松権現という神社があり、藩主大村純信に再興された。明治に入り他の神社とあわせて

大神宮となった。

大神宮を後に長崎自動車道をくぐり白鳥橋を渡る。

途中、広い道から右側の山道に入る。このあたりが岩松町。昔、岩松城があった所です。

ここから、大きな建物が見える。地図を開くと国立大村病院となっている。

ここから下り、又登り、また下る。アップダウンの連続だ。

国道であろうか、大きな道に出てくる。

時間をみると1時を過ぎている。どこかで昼飯でもと思うが、なかなか食堂が見つからない。

野田神社に着く。

私たちこの長崎街道歩きでは、神社には必ずお参りしていくことにしている。

この野田神社でもお参りをする。

野田神社からまた国道に出る。

長崎街道の表示もある。

歩いていると大きな橋がある。最近出来た橋みたいだ。

次は、松林飯山のお墓に行くんだが、その墓がなかなか見つからない。

地図を見てもこの新しい橋は載っていない。どうも道を間違えたようだ。

この私たちの街道歩き、よく道を間違える。

橋の中ほどに下に下りる階段があったのでそれを降りていく。団地の中を通り、自転車で通る人に

街道を聞いてみるが、あまりご存知ないみたいでそのまま歩く。

雨も相変わらず降り続けている。

大村護国神社という所に出てきた。その神社の前に配達中の車があったのでその方に聞いてみるが

この方もあまりご存知でない。すると家の奥からこの家のご主人が出てこられた。

そのご主人、我が家の家の前が長崎街道だとあたりの場所を詳しく教えてくれた。

このような親切は街道歩きをしている者にとって実にありがたい。丁重にお礼を言って街道を戻ってみる。

松林飯山の墓は、すぐ近くにあった。この辺りが武家屋敷のあった所だろうか?

松林飯山は、江戸の昌平黌でその才能を開花し後の大村藩勤皇派三十七士の首領となって大村藩を

勤皇派に転ずる働きをした。福岡市西区の生まれだそうです。

この近くには、天然痘の治療をした長与俊達の墓もある。

このお墓を超えると先ほど来た護国神社に出てくる。

この護国神社にある旧円融寺の庭園が有名ということで長い階段を登っていく。

この旧円融寺は、承応元年(1652)大村藩主大村純長が創建し、明治元年廃寺になった。

この庭園は、東西50m、高さ8mの斜面を利用した枯山水です。

400個の自然石を使い、三尊方式の石組みを基本とした立石が配置されている。

中央部及び左側には数段の水落石を用いておりいかにも自然の滝の水が落ちているようだ。

川の流れは、白い玉砂利で表している。規模の雄大さと傑出した石組みは江戸初期の庭園様式を

伝えるものとして国の名勝に指定されている。

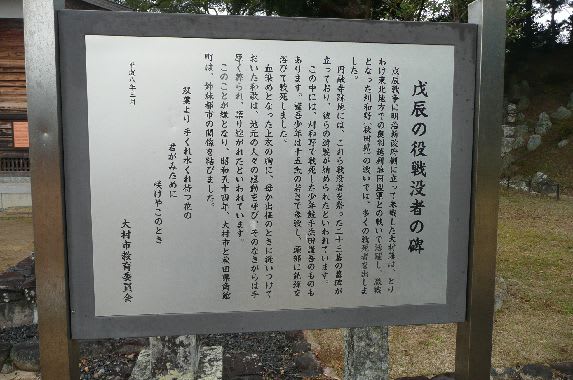

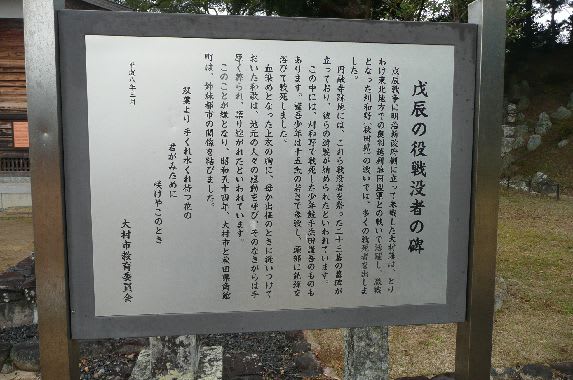

この庭園には、戊辰戦争の時の戦没者の碑や幕末活躍した大村藩37士の碑もある。

旧円融寺を後に歩いていくと大村宿に入っていく。

アーケードの中に入っていくと商店の前に「大村宿」の看板。

本陣は、大村浜屋デパートの前にあった。

雨も小降りだが、一向に止みそうもない。

時間を見ると午後2時半。

もう少し歩きたかったが今日はここまでにしよう。

昼食を済ませ、大村線15:15分の電車で諫早まで帰る。

※今回の旅費:諫早~長崎 @450 、長崎駅~蛍茶屋路面電車@120

大村~諫早 @270

足が凝っていたため温泉で足を揉み今日の街道歩きに備えた。

今日の予定は、永昌宿から行ければ嬉野まで歩きたいのだが、生憎の空模様。

家内の妹からのメールでは、福岡は雪で高速道も通行止め区間があるとのこと。

とにかく、行ける所までいってみよう。

ホテルを8時半出発。

島原のホテルを出た頃は、薄日が差していたのに諫早に近づくにつれ空模様が怪しくなってきた。

諫早駅に9:50着。車を置き、前日のゴール地点まで歩いていく。

10:00今日のスタートです。

岩茶屋を抜けると凄くりっぱな建物が見えてきます。

見ると「御館山小学校」と書いてある。その横には「鎮西学園」もっと先には、「ウエスレヤン大学」・・・・

このあたりは、文教地区になっています。

国道34号線を渡り、破籠井(わりごい)という地区に到着。

さあ、ここから鈴田峠だ。

この峠は、日野見岳の麓を経て大村市との市境に至るまで長さ1,5km、標高差120mを長崎街道の

一部、「大村街道」と呼んでいる。この区間は、文化庁の「歴史の道百選」にも選ばれている。

落ち葉を踏みながら一歩一歩歩いていく。サクサクサク・・・・・

何にも手が付けられていないからまるで昔の人になったみたいに歩いている。

歩いているのは私たち夫婦だけ。誰も見ていないから手をつないで歩いていった。

しばらく歩くと大きな岩が見えてくる。これが「陰陽石」だろうか?

そういえば、地図ではこの先に「弁慶の足形石」というのがある。

大渡野番所跡に着いた。

右側に石碑が立っている。

更に進むと弁慶の足形石が見えてきた。

この辺りが、佐嘉領諫早と大村藩の境だろうか?

峠を登ってきたから私たちもここでちょっと休憩することにしよう。

空から、小さい雨が降り始めてきた。今日は、嬉野までは無理だな・・・・

足形石からは下りになっている。

街道の側面には、この近くの鈴田小学校の6年生が植えたのであろうか、松が植えられている。

植えた松には、それぞれ植えた生徒のメッセージが書いてある。

その一部を紹介すると、「桜さく、長崎街道歩こうよ」「旅立つ日思い出いっぱい鈴田小」

「松の木よ 大きく育てギネスのれ」「松の木を鈴田に植えてさらに自然豊かに」

「10年後松の木見ると思い出す6年間の想い出を」・・・・・・

ちょうど一年前の平成22年に植えたらしい。この子達も今年中学2年生になるんだ。

私も一時地域の町づくりの会に所属して21世紀記念として校区の小学生に桜を植えさせたことがあった。

あれから10年、彼らも20代になっていて桜を植えたこと覚えているかな?

坂道を下っていくと渡辺伝弥九の墓があります。

渡辺伝弥九は、キリシタン大名大村純忠とその子大村善前に仕えた。ここは渡辺伝弥九の亡くなった場所。

天草の志岐孫次郎が謀反を興した時、伝弥九は善前の命を受け志岐氏を諌めに行ったが聞き入られず

失意の内に帰路についたが、この地で深い雪に埋もれ家臣、馬とともに亡くなった。

子孫の渡辺清は、維新の立役者として活躍しました。

鈴田峠を降りて地図を広げ確認していると私たちと同年代のご夫婦が峠を降りてきた。

いかにも私たちと同じ長崎街道を歩いている。少しお話をすると諫早から来られたそうです。

このご夫婦と一緒に大神宮まで同行する。

この大神宮付近は長崎街道の休憩所があった場所で往来の人が足を休めた。現在大神宮が建っている場所には

江戸時代古松権現という神社があり、藩主大村純信に再興された。明治に入り他の神社とあわせて

大神宮となった。

大神宮を後に長崎自動車道をくぐり白鳥橋を渡る。

途中、広い道から右側の山道に入る。このあたりが岩松町。昔、岩松城があった所です。

ここから、大きな建物が見える。地図を開くと国立大村病院となっている。

ここから下り、又登り、また下る。アップダウンの連続だ。

国道であろうか、大きな道に出てくる。

時間をみると1時を過ぎている。どこかで昼飯でもと思うが、なかなか食堂が見つからない。

野田神社に着く。

私たちこの長崎街道歩きでは、神社には必ずお参りしていくことにしている。

この野田神社でもお参りをする。

野田神社からまた国道に出る。

長崎街道の表示もある。

歩いていると大きな橋がある。最近出来た橋みたいだ。

次は、松林飯山のお墓に行くんだが、その墓がなかなか見つからない。

地図を見てもこの新しい橋は載っていない。どうも道を間違えたようだ。

この私たちの街道歩き、よく道を間違える。

橋の中ほどに下に下りる階段があったのでそれを降りていく。団地の中を通り、自転車で通る人に

街道を聞いてみるが、あまりご存知ないみたいでそのまま歩く。

雨も相変わらず降り続けている。

大村護国神社という所に出てきた。その神社の前に配達中の車があったのでその方に聞いてみるが

この方もあまりご存知でない。すると家の奥からこの家のご主人が出てこられた。

そのご主人、我が家の家の前が長崎街道だとあたりの場所を詳しく教えてくれた。

このような親切は街道歩きをしている者にとって実にありがたい。丁重にお礼を言って街道を戻ってみる。

松林飯山の墓は、すぐ近くにあった。この辺りが武家屋敷のあった所だろうか?

松林飯山は、江戸の昌平黌でその才能を開花し後の大村藩勤皇派三十七士の首領となって大村藩を

勤皇派に転ずる働きをした。福岡市西区の生まれだそうです。

この近くには、天然痘の治療をした長与俊達の墓もある。

このお墓を超えると先ほど来た護国神社に出てくる。

この護国神社にある旧円融寺の庭園が有名ということで長い階段を登っていく。

この旧円融寺は、承応元年(1652)大村藩主大村純長が創建し、明治元年廃寺になった。

この庭園は、東西50m、高さ8mの斜面を利用した枯山水です。

400個の自然石を使い、三尊方式の石組みを基本とした立石が配置されている。

中央部及び左側には数段の水落石を用いておりいかにも自然の滝の水が落ちているようだ。

川の流れは、白い玉砂利で表している。規模の雄大さと傑出した石組みは江戸初期の庭園様式を

伝えるものとして国の名勝に指定されている。

この庭園には、戊辰戦争の時の戦没者の碑や幕末活躍した大村藩37士の碑もある。

旧円融寺を後に歩いていくと大村宿に入っていく。

アーケードの中に入っていくと商店の前に「大村宿」の看板。

本陣は、大村浜屋デパートの前にあった。

雨も小降りだが、一向に止みそうもない。

時間を見ると午後2時半。

もう少し歩きたかったが今日はここまでにしよう。

昼食を済ませ、大村線15:15分の電車で諫早まで帰る。

※今回の旅費:諫早~長崎 @450 、長崎駅~蛍茶屋路面電車@120

大村~諫早 @270