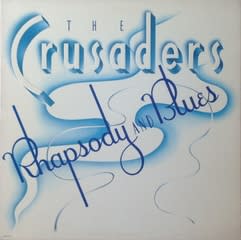

Exective Suite / The L.A.4

ジャズは色々な起源を持つ音楽がミックスされてニューオリンズで生まれたといわれる。純血種ではなく雑種の強みだろう、時代と共にどんどん進化を遂げ、さらに色々な雑種を作ってハイブリッドな新種を生んできた。

しかし、現在の新種はと聞かれると答えに窮する。

過去にはその時代の本流(流行)となるジャズというものが存在した。それに対して、さらに新しい物や傍流となるものも。

最近の新しいジャズを聴いていないので、新種を知らないのは自分が無知なだけか、果たして進化を止めてしまっているのかは???

ハードバップ全盛期に。モダンジャズカルテットというグループが生まれた。ジョンルイスが音楽監督となってからは、バンドカラーは世の中の本流であるハードバップとは違ったクラシック的な要素が色濃くなった。好き嫌いは別にして、特異な一つのジャンルを創ったのは間違いないが、あまり追従するグループも無かったように思う。

コンコルドレーベルが生まれた時、タイミングを同じくして生まれたグループにThe LA.4というグループがあった。基本はジャズだが、MJQ同様クラシック的な要素も持ち合わせ、更にはラテン的な要素も持ち合わせるといった、まさにハイブリットな新種のグループであった。

グループの性格付けを明確にしたのは、やはりギターのローリンドアルメイダの存在が大きかったと思う。ピアノレスのカルテットに、ギターがリズム楽器として、そしてソロ楽器としても活躍し、それもアコースティックでクラッシクでもボサノバでも自在に弾けるというアルメイダの技がグループサウンドを決めたように思う。このアルメイダとMJQの共演アルバムもあるが、世の中のアランフェスブームの先駆けとなった。

さらにアルメイダに纏わりつくベースのレイブラウンとドラムのシェリーマンのリズムコンビネーションが最高だった。3人ともどんなリズムでもこなすと同時に、リズム楽器をメロディアスに操れる名手の集まりであった。グループの立ち上げ時のドラムはチャックフローレスだったというがレコードは残ってない。シェリーマンも短命で、途中でドラムはジェフハミルトンに替わったが、シェリーマンの代役以上の活躍であったのもグループにとっては幸いした。いつのまにかコンコルドに8枚もアルバムを残していた。

聴いた印象がクールなサウンドのリズム隊に対して、唯一の管であるバドシャンクのアルトがクールではなくホットなのがまたいいバランスだ。そして、シャンクのフルートがまた素晴らしい。ルータバキンのフルート同様単なるサックス奏者の持ち替え以上の名手だと思う。

このように各人がソロの名手であるが、グループとしてはきっちりアレンジを施したグループサウンドを作り上げており、LA4は新MJQといっても過言ではないと思う。

バドシャンクはまだボサノバが一般的になる前の50年代にローリンドアルメイダと一緒にグループ作っている。これがこのグループの起源ともいえるので2人にはその時からこのサウンドのイメージができていたのかもしれない。しかし、このグループが解散した後は、二人が一番向かう方向が違ったから皮肉なものだ。アルメイダはギターとのデュオが多くなった、そしてシャンクはよりストレートに熱いアルトに。

結局、このグループが結成されて8年目に作られたこのアルバムが最後のアルバムとなってしまった。エグゼクティブスーツとタイトルされ、いつもより多少選曲や演奏、そしてアレンジにも普段以上の「おめかし」をしたかもしれない。

メンバー達のその後の演奏を聴くと、それぞれが何か開放感を感じる。このLA4での演奏が、たまに集まっての演奏だったら良かったのだが・・・。人気が出てツアーも多くなるとやはり枠組が決まる演奏が続き、ある種の閉塞感を感じてしまうのだろう。兼ね合いが難しいものだ。

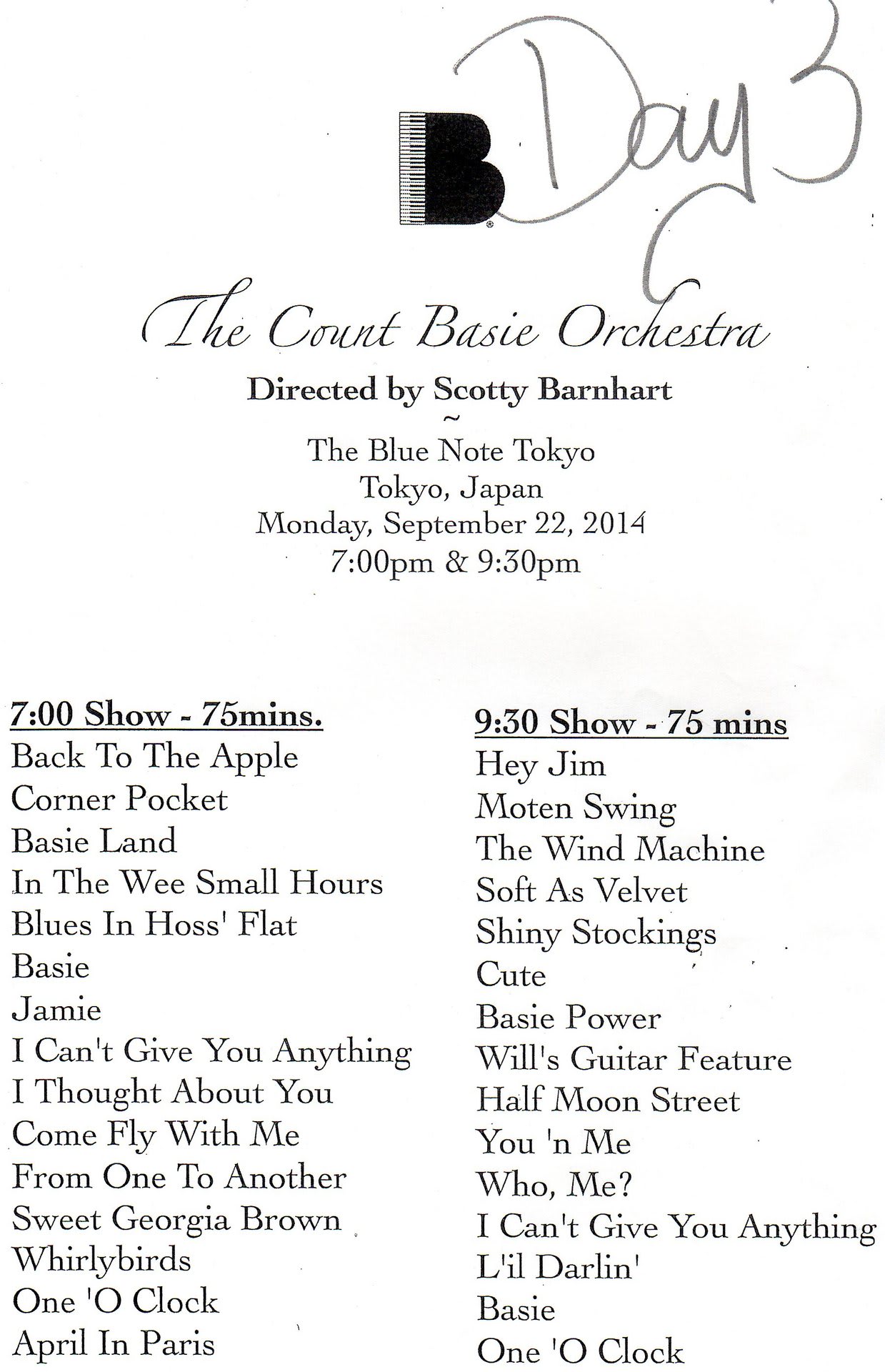

普段のジャズのライブではプレーヤーの服装も自由で、ジャズの自由な雰囲気にはそれが似合うことが多い。しかし、多少演奏に規律が必要な場合は服装もきちんとすると演奏も引き締まる。先週もベイシーオーケストラは、日本のベイシーも本家ベイシーもスーツ姿だったが、やはりベイシーサウンドはスーツ姿で聴くとより締まって聴こえるから不思議なものだ。そういえば、MJQはタキシードであった。

TheLA4は、フォーマルなエグゼクティブスーツと言っても写真の様に紺ブレとストライブタイ位が丁度よいかもしれない。しかし、南米生まれ、カルフォルニア育ちというグループだと、きっと適度な解放感が演奏にももっと必要だったかも。

でも、残念ながらこのグループがその後続くことは無かったが、このグループの持つある種の緊張感がこのグループの特徴で良かったと思う。

1. Blues Wellington Jeff Hamilton 5:42

2. Amazonia Laurindo Almeida 4:38

3. Você e Eu (You and I) Norman Gimbel / Carlos Lyra / Vinícius de Moraes 4:21

4. Simple Invention Johann Sebastian Bach 6:27

5. Entr'acte B.Bigard / G. Gershwin / J. Ibert / J. Kander / P. Il'yich Tchaikovsky 6:55

6. My Funny Valentine Lorenz Hart / Richard Rodgers 7:35

7. Chega de Saudade (No More Blues) Antonio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes 5:41

Bud Shank (as,fl)

Laurindo Almeida (g)

Ray Brown (b)

Jeff Hamilton (ds)

Produced by Carl Jefferson

Engineer : Phil Edwars

Recorded at Coast Recorders, San Francisco, California, June 1982

Originally released on Concord CJ-215 ( 所有盤は東芝EMIの国内盤)

ジャズは色々な起源を持つ音楽がミックスされてニューオリンズで生まれたといわれる。純血種ではなく雑種の強みだろう、時代と共にどんどん進化を遂げ、さらに色々な雑種を作ってハイブリッドな新種を生んできた。

しかし、現在の新種はと聞かれると答えに窮する。

過去にはその時代の本流(流行)となるジャズというものが存在した。それに対して、さらに新しい物や傍流となるものも。

最近の新しいジャズを聴いていないので、新種を知らないのは自分が無知なだけか、果たして進化を止めてしまっているのかは???

ハードバップ全盛期に。モダンジャズカルテットというグループが生まれた。ジョンルイスが音楽監督となってからは、バンドカラーは世の中の本流であるハードバップとは違ったクラシック的な要素が色濃くなった。好き嫌いは別にして、特異な一つのジャンルを創ったのは間違いないが、あまり追従するグループも無かったように思う。

コンコルドレーベルが生まれた時、タイミングを同じくして生まれたグループにThe LA.4というグループがあった。基本はジャズだが、MJQ同様クラシック的な要素も持ち合わせ、更にはラテン的な要素も持ち合わせるといった、まさにハイブリットな新種のグループであった。

グループの性格付けを明確にしたのは、やはりギターのローリンドアルメイダの存在が大きかったと思う。ピアノレスのカルテットに、ギターがリズム楽器として、そしてソロ楽器としても活躍し、それもアコースティックでクラッシクでもボサノバでも自在に弾けるというアルメイダの技がグループサウンドを決めたように思う。このアルメイダとMJQの共演アルバムもあるが、世の中のアランフェスブームの先駆けとなった。

さらにアルメイダに纏わりつくベースのレイブラウンとドラムのシェリーマンのリズムコンビネーションが最高だった。3人ともどんなリズムでもこなすと同時に、リズム楽器をメロディアスに操れる名手の集まりであった。グループの立ち上げ時のドラムはチャックフローレスだったというがレコードは残ってない。シェリーマンも短命で、途中でドラムはジェフハミルトンに替わったが、シェリーマンの代役以上の活躍であったのもグループにとっては幸いした。いつのまにかコンコルドに8枚もアルバムを残していた。

聴いた印象がクールなサウンドのリズム隊に対して、唯一の管であるバドシャンクのアルトがクールではなくホットなのがまたいいバランスだ。そして、シャンクのフルートがまた素晴らしい。ルータバキンのフルート同様単なるサックス奏者の持ち替え以上の名手だと思う。

このように各人がソロの名手であるが、グループとしてはきっちりアレンジを施したグループサウンドを作り上げており、LA4は新MJQといっても過言ではないと思う。

バドシャンクはまだボサノバが一般的になる前の50年代にローリンドアルメイダと一緒にグループ作っている。これがこのグループの起源ともいえるので2人にはその時からこのサウンドのイメージができていたのかもしれない。しかし、このグループが解散した後は、二人が一番向かう方向が違ったから皮肉なものだ。アルメイダはギターとのデュオが多くなった、そしてシャンクはよりストレートに熱いアルトに。

結局、このグループが結成されて8年目に作られたこのアルバムが最後のアルバムとなってしまった。エグゼクティブスーツとタイトルされ、いつもより多少選曲や演奏、そしてアレンジにも普段以上の「おめかし」をしたかもしれない。

メンバー達のその後の演奏を聴くと、それぞれが何か開放感を感じる。このLA4での演奏が、たまに集まっての演奏だったら良かったのだが・・・。人気が出てツアーも多くなるとやはり枠組が決まる演奏が続き、ある種の閉塞感を感じてしまうのだろう。兼ね合いが難しいものだ。

普段のジャズのライブではプレーヤーの服装も自由で、ジャズの自由な雰囲気にはそれが似合うことが多い。しかし、多少演奏に規律が必要な場合は服装もきちんとすると演奏も引き締まる。先週もベイシーオーケストラは、日本のベイシーも本家ベイシーもスーツ姿だったが、やはりベイシーサウンドはスーツ姿で聴くとより締まって聴こえるから不思議なものだ。そういえば、MJQはタキシードであった。

TheLA4は、フォーマルなエグゼクティブスーツと言っても写真の様に紺ブレとストライブタイ位が丁度よいかもしれない。しかし、南米生まれ、カルフォルニア育ちというグループだと、きっと適度な解放感が演奏にももっと必要だったかも。

でも、残念ながらこのグループがその後続くことは無かったが、このグループの持つある種の緊張感がこのグループの特徴で良かったと思う。

1. Blues Wellington Jeff Hamilton 5:42

2. Amazonia Laurindo Almeida 4:38

3. Você e Eu (You and I) Norman Gimbel / Carlos Lyra / Vinícius de Moraes 4:21

4. Simple Invention Johann Sebastian Bach 6:27

5. Entr'acte B.Bigard / G. Gershwin / J. Ibert / J. Kander / P. Il'yich Tchaikovsky 6:55

6. My Funny Valentine Lorenz Hart / Richard Rodgers 7:35

7. Chega de Saudade (No More Blues) Antonio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes 5:41

Bud Shank (as,fl)

Laurindo Almeida (g)

Ray Brown (b)

Jeff Hamilton (ds)

Produced by Carl Jefferson

Engineer : Phil Edwars

Recorded at Coast Recorders, San Francisco, California, June 1982

Originally released on Concord CJ-215 ( 所有盤は東芝EMIの国内盤)

| Executive Suite |

| The L,A,4/td> | |

| Concord Jazz |