American Eyes / Rare Silk

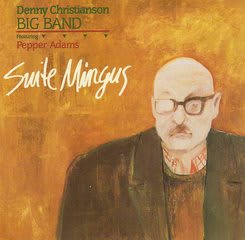

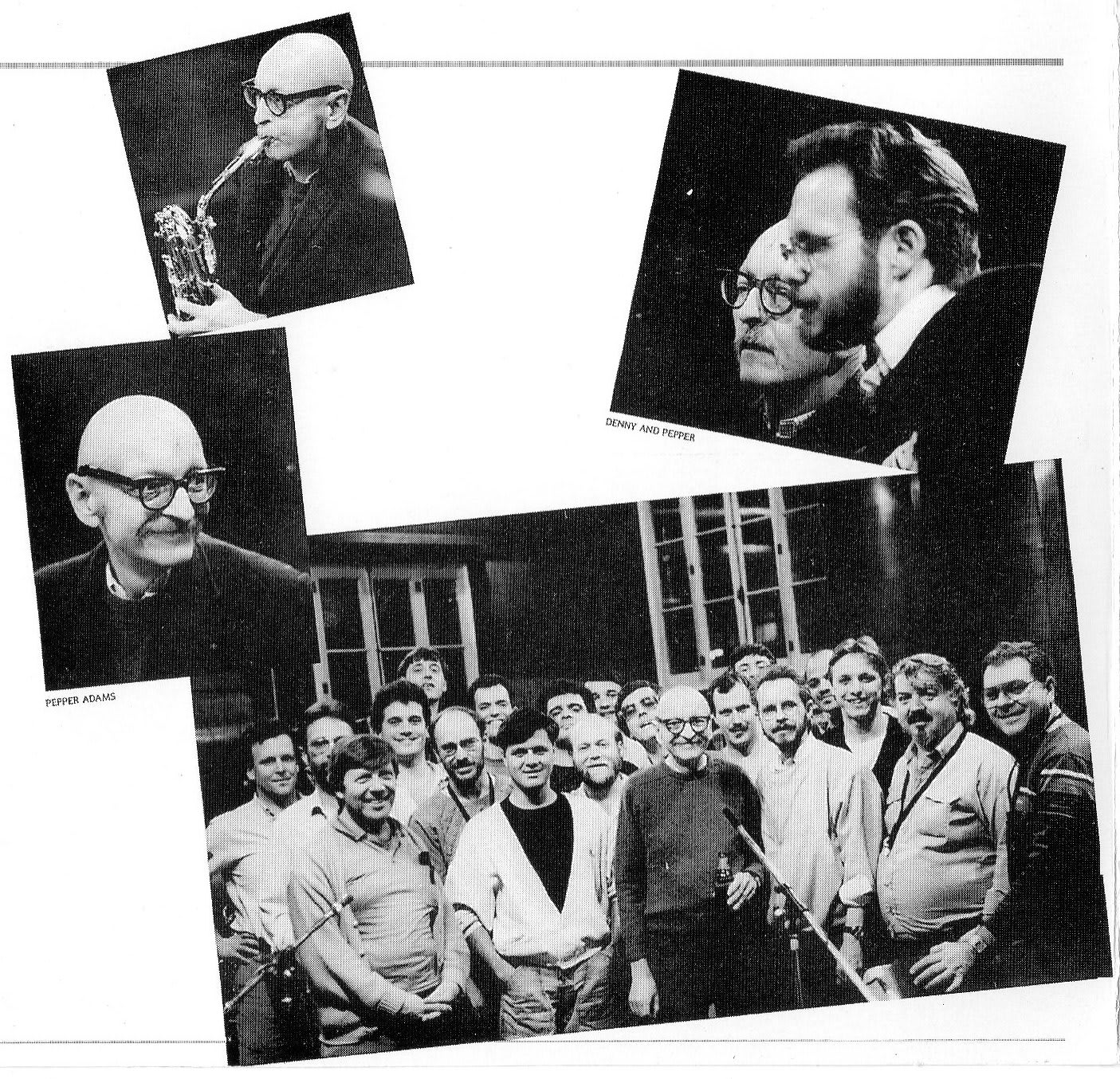

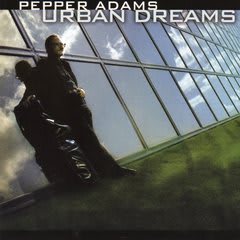

先日、ペッパーアダムスのアルバムを紹介している中にPalo Altoからリリースされたアルバム“California Dream”があった。自分が持っているのはCDの再発物だが、Palo Alltoのオリジナルのレコードは何枚か持っている。

何か自分の好みと相通じるものがあるのかと思い、もう一度カタログリストを眺めてみた。当時人気のリッチ―コールがあったり、かと思ったらメイナードファーガソンがあったりと、色々バラエティーに富んでいる。

何か拘りがあるような、無い様な・・・・。オーナーのHerb Wongの好みといえばそれまでだが。

そして、リストの最後にあったのが、このアルバムだった。カタログナンバー8086、これがPalo Altoのラストアルバムという事になる。

このレアシルクは、ベニーグッドマンの専属コーラスグループとしてデビューした。オーレックスジャズフェスティバルで来日した時も同行していた。

その時の武道館での演奏は↓

そして、男性ボーカルを加えて独立して、New Weavesというアルバムを作った。

当時。ジャズコーラスといえばマンハッタントランスファー。1984年のグラミー賞は、マントラのWhy Not。先日紹介した、Body and Soulというアルバムに収められている。

実は、この時ノミネートされた他の4枚に、このレアシルクのニューウィーブスも選ばれていた。少なからず注目されたグループであったということである。確かに、グッドマン時代のレトロな感じを残すコーラスから、モダンなコーラスに変身して新天地を切り開いたいいアルバムだったと思う。

そして、その成功を経て、このアルバムへとつながってくる。バックは一部ソプラノサックスが入るが基本は管楽器を使わずキーボードのトリオ。しかし、シンセサイザーやエレピを使って思い切りモダンなサウンドに。

そして、ラウンドミッドナイトではベースだけをバックにアカペラを聴かせてくれる

手作り感が漂うこのアルバムもグラミーの候補に選ばれる。しかし、結果はマントラのボーカリーズに敗れる。この時代、(というよりその後もだが)コーラスグループはマントラの時代が続いたので当然の結果かもしれないが、少なくとも2枚のアルバムが注目され、これからと思われたのだが・・・・。その後、活動の様子が聞かれなくなった。

今回改めて確認したら、このアルバムのすぐ後1986年には解散したとあった。

人気が出かかったのに何故? と気になるが。

世の中には運気というものがある。もし、このレアシルクがこのアルバムを機にブレークしていたらパロアルトも続いていたかもしれないし、パロアルトがその後も続いていたら、このレアシルクの活動も続いていたかも。

どちらも悪い運気を持っていた同士の出会いだったということだろう。

いずれにしても、せっかくグラミー候補になるアルバムを作るまで上り詰めたのだが、レアシルクもパロアルトもこれが最後のアルバムとなってしまった。

ジャズ好きのオーナーと、有能なミュージシャンの組み合わせだけでは残念ながら活動を続けるだけのお金が回らないということかもしれない。

昨今のジャズ界もそのような気がする。

1. Oops!

2. Watch What Happens

3. 'Round Midnight

4. Hello

5. American Eyes

6. Storm

7. Up from the Skies

8. Burn It

Rare Silk

Todd Buffa (vol)

Gaile Gillaspie (vol)

Mary Lynn Gillaspie (vol)

Barbarann Reeves (vol)

Rrae Silk Trio

Eric Cunninson (keyboard)

Kip Kuepper (b)

Michael Berry (ds)

Produced by Rare Silk

Engineer : Tim Greene

先日、ペッパーアダムスのアルバムを紹介している中にPalo Altoからリリースされたアルバム“California Dream”があった。自分が持っているのはCDの再発物だが、Palo Alltoのオリジナルのレコードは何枚か持っている。

何か自分の好みと相通じるものがあるのかと思い、もう一度カタログリストを眺めてみた。当時人気のリッチ―コールがあったり、かと思ったらメイナードファーガソンがあったりと、色々バラエティーに富んでいる。

何か拘りがあるような、無い様な・・・・。オーナーのHerb Wongの好みといえばそれまでだが。

そして、リストの最後にあったのが、このアルバムだった。カタログナンバー8086、これがPalo Altoのラストアルバムという事になる。

このレアシルクは、ベニーグッドマンの専属コーラスグループとしてデビューした。オーレックスジャズフェスティバルで来日した時も同行していた。

その時の武道館での演奏は↓

そして、男性ボーカルを加えて独立して、New Weavesというアルバムを作った。

当時。ジャズコーラスといえばマンハッタントランスファー。1984年のグラミー賞は、マントラのWhy Not。先日紹介した、Body and Soulというアルバムに収められている。

実は、この時ノミネートされた他の4枚に、このレアシルクのニューウィーブスも選ばれていた。少なからず注目されたグループであったということである。確かに、グッドマン時代のレトロな感じを残すコーラスから、モダンなコーラスに変身して新天地を切り開いたいいアルバムだったと思う。

そして、その成功を経て、このアルバムへとつながってくる。バックは一部ソプラノサックスが入るが基本は管楽器を使わずキーボードのトリオ。しかし、シンセサイザーやエレピを使って思い切りモダンなサウンドに。

そして、ラウンドミッドナイトではベースだけをバックにアカペラを聴かせてくれる

手作り感が漂うこのアルバムもグラミーの候補に選ばれる。しかし、結果はマントラのボーカリーズに敗れる。この時代、(というよりその後もだが)コーラスグループはマントラの時代が続いたので当然の結果かもしれないが、少なくとも2枚のアルバムが注目され、これからと思われたのだが・・・・。その後、活動の様子が聞かれなくなった。

今回改めて確認したら、このアルバムのすぐ後1986年には解散したとあった。

人気が出かかったのに何故? と気になるが。

世の中には運気というものがある。もし、このレアシルクがこのアルバムを機にブレークしていたらパロアルトも続いていたかもしれないし、パロアルトがその後も続いていたら、このレアシルクの活動も続いていたかも。

どちらも悪い運気を持っていた同士の出会いだったということだろう。

いずれにしても、せっかくグラミー候補になるアルバムを作るまで上り詰めたのだが、レアシルクもパロアルトもこれが最後のアルバムとなってしまった。

ジャズ好きのオーナーと、有能なミュージシャンの組み合わせだけでは残念ながら活動を続けるだけのお金が回らないということかもしれない。

昨今のジャズ界もそのような気がする。

1. Oops!

2. Watch What Happens

3. 'Round Midnight

4. Hello

5. American Eyes

6. Storm

7. Up from the Skies

8. Burn It

Rare Silk

Todd Buffa (vol)

Gaile Gillaspie (vol)

Mary Lynn Gillaspie (vol)

Barbarann Reeves (vol)

Rrae Silk Trio

Eric Cunninson (keyboard)

Kip Kuepper (b)

Michael Berry (ds)

Produced by Rare Silk

Engineer : Tim Greene

| American Eyes |

| クリエーター情報なし | |

| Hardware |