Signals / Nick Brignola Quartet

先日フォードが日本から撤退するというニュースが流れた。実は、自分は以前フォードの車に長く乗っていたファンの一人だった。といっても車は頻繁に乗り換えずに乗り潰す主義なので、ステーションワゴンタイプで一時人気のあったフォードトーラス、そしてSUVのエクスプローラーの2台だったが。

アメ車は故障しやすいという評判であったが、運よくどちらも故障知らず。特にエクスプローラーは16年間、走行距離は25万キロ、故障は全くない当たり車であった。まだまだ乗れたが、流石に時代が省エネ車全盛になった中で燃費の悪さだけは如何ともし難く、買い替えようと思って新しいエクスプローラーを試乗した。2000CCのエコブーストに興味はあったが、車幅が2メートルを超える図体の大きさだけは受け入れられなかった。これではコインパーキングには停められない。流石に街乗りはできないと諦めて今のCX5にした。

今回のニュースを聞いて、日本ではアメリカ車が売れないというが、やはり日本で売れる車を作らない方が悪いのは明らか。以前トーラスワゴンが日本でも人気が出た時に、どうしようもない形にモデルチェンジしたのはビックリした。一気にファンを失った。

売れずに撤退と聞いても、それは自業自得だと思う。TPPが批准されると日本に合わない物を無理矢理押し付けられそうで今後が思いやられる。グローバル主義は色々な意味で今や落目なのは明白なのだが。

ジャズの世界も、アメリカで人気があるミュージシャンやアルバムにちっとも良さを感じなかったことは良くあった。反対に日本で先に人気を得て、認められたものが着実に世に広まったことは多い。古い名盤の発掘もそうであったし、日本のレーベルが元気な時は新しいアルバムもジャズ界を牽引していた時代もあった。

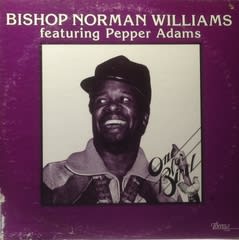

ニックブリグノラは、ペッパーアダムスとのバリトンマッドネスで本格的にソリストとしてアルバムデビューした。そして、それに続くリーダーアルバムは日本人プロデューサーの妙中氏が主宰するレーベルInterplayで作られた。

その中の一枚LA Bounceは1981年のグラミー賞のBest Jazz Groupにノミネートされる出来であったが、続くアルバムが作られるまでにはしばらく時間が掛かった。そして、アルバムが数多く作られるようになったのはそれから10年近く時を経て、90年代になってからだった。

バリトンサックスのプレーヤーとしてペッパーアダムス亡き後を引き継いだ一人だが、実はその時決して若手ではなかった。人気が出て活躍した90年代はすでに50歳を過ぎた遅咲きのプレーヤーであった。

ペッパーアダムスがバリトン1本で勝負してきたのに対して、このブリグノラはマルチリードプレーヤーだ。何でもリード楽器を17種類吹くことができるという。リード楽器にそんなに種類があることさえ自分は想像できないが。それ故ソロアルバムでも、バリトンだけでなくソプラノをはじめとして色々な楽器を吹き分ける。

さらに、ブリグノラはハードバップスタイルの伝統を引き継ぐプレーヤーで有名だが、実はどんなスタイルでもこなすマルチジャンルをこなすプレーヤーでもあったようだ。ライブでもディキシーから、バップスタイル、そしてフュージョンまで何でもこなしていたという。ダブルマルチのオールラウンドプレーヤーだったということになる。

ブリグノラは、学生時代ダウンビート誌でベストカレッジグループに選ばれたこともある。

グラミー賞にもノミネートされ、実力は常に評価されていたがなかなか人気の方は一気にはブレークしなかったようだ。そんな時を過ごしていた83年に作られたリーダーアルバムがDiscoverレーベルにある。

レコードの時代は、A面、B面で多少中の趣を変えることがあるが、このアルバムもそんな感じがする一枚だ。

A面は、アダムス譲りのバップオリエンテッドな曲、そしてバリトン中心の演奏が続く。B面になると、一転ソプラノがメイン。いきなりモーダルな演奏だ。一緒にプレーしているのは皆、無名の若手。この頃になると基本をきちんと学んだ若手が増えてきた時代だ。日本からも多くの若手が、留学、武者修行にアメリカに渡った頃だ。このような若手はどんなスタイルでもプレーできるという。バップスタイル同様モーダルなプレーも普通にこなす。続いて、オリエンタルムードの調。アップテンポのサンバ調と曲のイメージも多様になる。そして最後はバリトンとドラムとのデュオで〆る。

どんなスタイルでも、ブリグノラはバリトン、そしてソプラノを駆使しワンホーンで自在にソロを繰り広げる。大きく飛躍する前ではあるが、若手達と一緒に自分達の曲を気負いもなく、得意なマルチスタイルのプレーを存分に披露しているアルバムだ。

1. In From Somewhere Nick Brignola 3:45

2. Brother John Nick Brignola 4:57

3. Night Song Bill Dobbins 6:08

4. Tadd’s Delight Todd Dameron 5:09

5. Signals Bill Dobbins 5:22

6. The Frame John Lockwood 5:27

7. Once Upon A Samba David Colarco 5:19

8. Fun Nick Brignola 4:11

Nick Brignola (bs,ss)

Bill Dobbins (p)

Joh Lockwood (b)

David Calarco (ds)

Produced by Nick Brignola & Albert L.Morx

Engineer : Bob Youger

Recorded at U.C.A. Recording Studios, Urico, N.Y. on June 21, 1983

先日フォードが日本から撤退するというニュースが流れた。実は、自分は以前フォードの車に長く乗っていたファンの一人だった。といっても車は頻繁に乗り換えずに乗り潰す主義なので、ステーションワゴンタイプで一時人気のあったフォードトーラス、そしてSUVのエクスプローラーの2台だったが。

アメ車は故障しやすいという評判であったが、運よくどちらも故障知らず。特にエクスプローラーは16年間、走行距離は25万キロ、故障は全くない当たり車であった。まだまだ乗れたが、流石に時代が省エネ車全盛になった中で燃費の悪さだけは如何ともし難く、買い替えようと思って新しいエクスプローラーを試乗した。2000CCのエコブーストに興味はあったが、車幅が2メートルを超える図体の大きさだけは受け入れられなかった。これではコインパーキングには停められない。流石に街乗りはできないと諦めて今のCX5にした。

今回のニュースを聞いて、日本ではアメリカ車が売れないというが、やはり日本で売れる車を作らない方が悪いのは明らか。以前トーラスワゴンが日本でも人気が出た時に、どうしようもない形にモデルチェンジしたのはビックリした。一気にファンを失った。

売れずに撤退と聞いても、それは自業自得だと思う。TPPが批准されると日本に合わない物を無理矢理押し付けられそうで今後が思いやられる。グローバル主義は色々な意味で今や落目なのは明白なのだが。

ジャズの世界も、アメリカで人気があるミュージシャンやアルバムにちっとも良さを感じなかったことは良くあった。反対に日本で先に人気を得て、認められたものが着実に世に広まったことは多い。古い名盤の発掘もそうであったし、日本のレーベルが元気な時は新しいアルバムもジャズ界を牽引していた時代もあった。

ニックブリグノラは、ペッパーアダムスとのバリトンマッドネスで本格的にソリストとしてアルバムデビューした。そして、それに続くリーダーアルバムは日本人プロデューサーの妙中氏が主宰するレーベルInterplayで作られた。

その中の一枚LA Bounceは1981年のグラミー賞のBest Jazz Groupにノミネートされる出来であったが、続くアルバムが作られるまでにはしばらく時間が掛かった。そして、アルバムが数多く作られるようになったのはそれから10年近く時を経て、90年代になってからだった。

バリトンサックスのプレーヤーとしてペッパーアダムス亡き後を引き継いだ一人だが、実はその時決して若手ではなかった。人気が出て活躍した90年代はすでに50歳を過ぎた遅咲きのプレーヤーであった。

ペッパーアダムスがバリトン1本で勝負してきたのに対して、このブリグノラはマルチリードプレーヤーだ。何でもリード楽器を17種類吹くことができるという。リード楽器にそんなに種類があることさえ自分は想像できないが。それ故ソロアルバムでも、バリトンだけでなくソプラノをはじめとして色々な楽器を吹き分ける。

さらに、ブリグノラはハードバップスタイルの伝統を引き継ぐプレーヤーで有名だが、実はどんなスタイルでもこなすマルチジャンルをこなすプレーヤーでもあったようだ。ライブでもディキシーから、バップスタイル、そしてフュージョンまで何でもこなしていたという。ダブルマルチのオールラウンドプレーヤーだったということになる。

ブリグノラは、学生時代ダウンビート誌でベストカレッジグループに選ばれたこともある。

グラミー賞にもノミネートされ、実力は常に評価されていたがなかなか人気の方は一気にはブレークしなかったようだ。そんな時を過ごしていた83年に作られたリーダーアルバムがDiscoverレーベルにある。

レコードの時代は、A面、B面で多少中の趣を変えることがあるが、このアルバムもそんな感じがする一枚だ。

A面は、アダムス譲りのバップオリエンテッドな曲、そしてバリトン中心の演奏が続く。B面になると、一転ソプラノがメイン。いきなりモーダルな演奏だ。一緒にプレーしているのは皆、無名の若手。この頃になると基本をきちんと学んだ若手が増えてきた時代だ。日本からも多くの若手が、留学、武者修行にアメリカに渡った頃だ。このような若手はどんなスタイルでもプレーできるという。バップスタイル同様モーダルなプレーも普通にこなす。続いて、オリエンタルムードの調。アップテンポのサンバ調と曲のイメージも多様になる。そして最後はバリトンとドラムとのデュオで〆る。

どんなスタイルでも、ブリグノラはバリトン、そしてソプラノを駆使しワンホーンで自在にソロを繰り広げる。大きく飛躍する前ではあるが、若手達と一緒に自分達の曲を気負いもなく、得意なマルチスタイルのプレーを存分に披露しているアルバムだ。

1. In From Somewhere Nick Brignola 3:45

2. Brother John Nick Brignola 4:57

3. Night Song Bill Dobbins 6:08

4. Tadd’s Delight Todd Dameron 5:09

5. Signals Bill Dobbins 5:22

6. The Frame John Lockwood 5:27

7. Once Upon A Samba David Colarco 5:19

8. Fun Nick Brignola 4:11

Nick Brignola (bs,ss)

Bill Dobbins (p)

Joh Lockwood (b)

David Calarco (ds)

Produced by Nick Brignola & Albert L.Morx

Engineer : Bob Youger

Recorded at U.C.A. Recording Studios, Urico, N.Y. on June 21, 1983