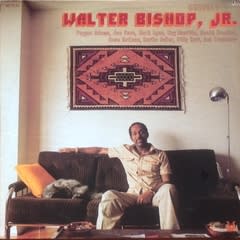

Rosemary Clooney Sings The Music of Irving Berlin

先日の忘年ゴルフコンペでたまたまゴルフ好きの仲間が同じ組になった。「今年は何回行った?」、「平均スコアは90を切れそうだ」、「今年は暖かくていいね」といった、いつもの会話が交わされた。

ところが、自分は会話に加われない。というのも、最近は記録をきちんとつけていなかったので。以前はラウンドの記録は細かくつけていた。コースや回数はもちろん、平均スコア、パット数、さらにはフェアウェイキープ率やバンカーセーブ率まで。記憶は年と共に曖昧になっても、数字や記録は正直だ。数字を見返すとその結果が生まれた情景が思い返せる。それも楽しみの一つなのだが。

昔はライブの記録や買ったレコードの記録も残していた事がある。一番凝っていた時はコメント付きで。最近では、記録はおろかその記憶もあいまい。同じアルバムを買わないように気を付けるのがやっとだ。記録を付ける時は何の為とも思うが、記録が残るとそれなりに楽しめるものだ。来年は復活することにしようと思う。色々ツールも発達し、簡単に残せるようになっていることだし。

最近は記録を付ける事が何もないかと思ったら、自動的に記録が残っているものがあった。3年前に実家に戻ったのをきっかけに、太陽光発電を自宅に設置した。最近は電力の購入金額よりも売却金額が多いのを確認する位だが、当然のことながら電力の総発電量、総販売量、総購入量、そして総消費量の記録が残されている。

さて今年はどうなっているかと見てみると今年の発電量は6718kwと昨年の7140kwを6%も下回っている。確かに8月のお盆休み以降天気が悪い日が続き、11月の連日の日照不足が大きく影響を受けている。天候が不順であった今年一年が数字で検証できるということだ。

当然の事ながら販売量も13%と大幅にダウン。販売金額もそれ相応に下がっている。一方で消費量は8071kwから8383kwへ4%増加している。購入量も2%増えている。本来発電量と消費量は関係がない。日頃、節電を心掛けていないということだ。確かに、設置してすぐは数字が気になっていたので、自然と目標消費量に抑えるべく節電に心掛けていたように思う。

最終的には総消費量を総発電量以内にすれば、今後蓄電技術が発達で電力の完全自給が可能という事になる。新たな目標ができそうだ。

会社勤めをしていた時は日々数字と睨めっこしていたが、何事でも数字や記録は正直に現実を語ってくれるものだ。

さて、コンコルドのアルバム紹介の続きだが、今回はローズマリークルーニー。コンコルドではすっかりお馴染みとなり、そしてこの頃は作曲家シリーズが続いていた。新しいアルバムといっても大体内容は想像がつく。ファンにとっては嬉しいシリーズ物になっていたが、ワンパターン化してしまうと何故か同じ印象を持ってしまい、細かい違いが気付かなくなる。

ということで、このアルバムは前作Harold Arlenと何が違うのかという視点で聴き直してみた。

メンバーを見渡すと、前作同様スコットハミルトン、ウォーレンバッシェといった看板の2人がフロントを占める。そしてこのアルバムの特徴はギターが二人加わっている事。ハミルトンのグループのクリスフローリーに加えて、コンコルドレーベルでこの頃売り出し中のエドビケットが加わっている。曲によってソロとリズムギターを交代で務めているが、リズムギターが常に加わると当然のようにバンド全体でスインギーなリズムが明確になる。ビケットはDuoで伴奏を務めた曲も2曲ありギターの使い方が多様だ。

ドラムにはコンコルドには珍しく(初めての登場かも)ガスジョンソンが加わっているが、元々モダンスイング派のベテランなのでコンビネーションはピッタリ。

そして、ピアノにはウディーハーマンオーケストラにいたジョンオッドが加わっている。前作のウディーハーマンオーケストラとクルーニーの共演アルバムMy Buddyではアレンジも提供していたので、このアルバムがきっかけでクルーニーに気に入られたのだろう。その後、クルーニーのバックを、アレンジ提供を含めて長く務めることになる。クレジットは無いが、一曲目のホーンのアレンジもオッドの手によるものかもしれない。

という訳で、この頃はまだ絶好調であったローズマリークルーニーのいつものクルーニー節が聴けるが、シリーズを支えるバックの編成は一作ごとに微妙に変化し、そして一曲毎に色々配慮をしているのが分かる。やはり、印象を裏付けるには記録は大事だ。クルーニーは、この後もConcordレーベルに亡くなるまでに毎年のようにアルバムを残しているが、どう変化していくか後を追ってみよう。

1. It's a Lovely Day Today

2. Be Careful, It's My Heart

3. Cheek to Cheek

4. How About Me?

5. The Best Thing for You

6. I Got Lost in His Arms

7. There's No Business Like Show Business

8. Better Luck Next Time

9. What'll I Do?

10. Let's Face the Music and Dance

Rosemary Clooney (vocals)

Warren Vaché (cor,flh)

Scott Hamilton (ts)

John Oddo (p)

Phil Flanigan (b)

Chris Flory (g)

Ed Bickert (g)

Gus Johnson (ds)

Produced by Carl Jefferson

Engineer : Ed Trabanco

Recorded at Mastermind Sound Studios, New York City, June 1984

Originally released on Concord CJ-255

先日の忘年ゴルフコンペでたまたまゴルフ好きの仲間が同じ組になった。「今年は何回行った?」、「平均スコアは90を切れそうだ」、「今年は暖かくていいね」といった、いつもの会話が交わされた。

ところが、自分は会話に加われない。というのも、最近は記録をきちんとつけていなかったので。以前はラウンドの記録は細かくつけていた。コースや回数はもちろん、平均スコア、パット数、さらにはフェアウェイキープ率やバンカーセーブ率まで。記憶は年と共に曖昧になっても、数字や記録は正直だ。数字を見返すとその結果が生まれた情景が思い返せる。それも楽しみの一つなのだが。

昔はライブの記録や買ったレコードの記録も残していた事がある。一番凝っていた時はコメント付きで。最近では、記録はおろかその記憶もあいまい。同じアルバムを買わないように気を付けるのがやっとだ。記録を付ける時は何の為とも思うが、記録が残るとそれなりに楽しめるものだ。来年は復活することにしようと思う。色々ツールも発達し、簡単に残せるようになっていることだし。

最近は記録を付ける事が何もないかと思ったら、自動的に記録が残っているものがあった。3年前に実家に戻ったのをきっかけに、太陽光発電を自宅に設置した。最近は電力の購入金額よりも売却金額が多いのを確認する位だが、当然のことながら電力の総発電量、総販売量、総購入量、そして総消費量の記録が残されている。

さて今年はどうなっているかと見てみると今年の発電量は6718kwと昨年の7140kwを6%も下回っている。確かに8月のお盆休み以降天気が悪い日が続き、11月の連日の日照不足が大きく影響を受けている。天候が不順であった今年一年が数字で検証できるということだ。

当然の事ながら販売量も13%と大幅にダウン。販売金額もそれ相応に下がっている。一方で消費量は8071kwから8383kwへ4%増加している。購入量も2%増えている。本来発電量と消費量は関係がない。日頃、節電を心掛けていないということだ。確かに、設置してすぐは数字が気になっていたので、自然と目標消費量に抑えるべく節電に心掛けていたように思う。

最終的には総消費量を総発電量以内にすれば、今後蓄電技術が発達で電力の完全自給が可能という事になる。新たな目標ができそうだ。

会社勤めをしていた時は日々数字と睨めっこしていたが、何事でも数字や記録は正直に現実を語ってくれるものだ。

さて、コンコルドのアルバム紹介の続きだが、今回はローズマリークルーニー。コンコルドではすっかりお馴染みとなり、そしてこの頃は作曲家シリーズが続いていた。新しいアルバムといっても大体内容は想像がつく。ファンにとっては嬉しいシリーズ物になっていたが、ワンパターン化してしまうと何故か同じ印象を持ってしまい、細かい違いが気付かなくなる。

ということで、このアルバムは前作Harold Arlenと何が違うのかという視点で聴き直してみた。

メンバーを見渡すと、前作同様スコットハミルトン、ウォーレンバッシェといった看板の2人がフロントを占める。そしてこのアルバムの特徴はギターが二人加わっている事。ハミルトンのグループのクリスフローリーに加えて、コンコルドレーベルでこの頃売り出し中のエドビケットが加わっている。曲によってソロとリズムギターを交代で務めているが、リズムギターが常に加わると当然のようにバンド全体でスインギーなリズムが明確になる。ビケットはDuoで伴奏を務めた曲も2曲ありギターの使い方が多様だ。

ドラムにはコンコルドには珍しく(初めての登場かも)ガスジョンソンが加わっているが、元々モダンスイング派のベテランなのでコンビネーションはピッタリ。

そして、ピアノにはウディーハーマンオーケストラにいたジョンオッドが加わっている。前作のウディーハーマンオーケストラとクルーニーの共演アルバムMy Buddyではアレンジも提供していたので、このアルバムがきっかけでクルーニーに気に入られたのだろう。その後、クルーニーのバックを、アレンジ提供を含めて長く務めることになる。クレジットは無いが、一曲目のホーンのアレンジもオッドの手によるものかもしれない。

という訳で、この頃はまだ絶好調であったローズマリークルーニーのいつものクルーニー節が聴けるが、シリーズを支えるバックの編成は一作ごとに微妙に変化し、そして一曲毎に色々配慮をしているのが分かる。やはり、印象を裏付けるには記録は大事だ。クルーニーは、この後もConcordレーベルに亡くなるまでに毎年のようにアルバムを残しているが、どう変化していくか後を追ってみよう。

1. It's a Lovely Day Today

2. Be Careful, It's My Heart

3. Cheek to Cheek

4. How About Me?

5. The Best Thing for You

6. I Got Lost in His Arms

7. There's No Business Like Show Business

8. Better Luck Next Time

9. What'll I Do?

10. Let's Face the Music and Dance

Rosemary Clooney (vocals)

Warren Vaché (cor,flh)

Scott Hamilton (ts)

John Oddo (p)

Phil Flanigan (b)

Chris Flory (g)

Ed Bickert (g)

Gus Johnson (ds)

Produced by Carl Jefferson

Engineer : Ed Trabanco

Recorded at Mastermind Sound Studios, New York City, June 1984

Originally released on Concord CJ-255

| Irving Berlin |

| クリエーター情報なし | |

| Concord Records |