Cloud Patterns / Ray Alexander Quintet Recorded Live At Eddie Condon’s

同じステージで一緒に演奏していても、メンバーによってその位置付けは様々・・・、

ジャズの場合ライブの演奏と言っても色々ある。皆で集まってのセッションもあれば、レギュラーグループの馴染みのメンバーでの演奏も。レギュラーといっても演目は十八番の曲があり、時には新曲も。同じメンバーでもその日によってどんな演奏が聴けるか分からないのがジャズの楽しみだ。

どんな演奏をするのかを知っているメンバーのライブを聴きに行ってもそんな状態なので、全く知らないメンバーとなると果たしてどんな演奏が聴けるか?本当は楽しみなはずだが・・・。知らないメンバーのアルバムを聴く時と同じだが、なかなかライブとなると余程の事がないと足を運ぶことがない。今度、場当たりでチャレンジしてみようと思うが、やはり勝手知ったメンバーになってしまう。

先日、鈴木直樹のライブに行った。良く聴きに行く一人だ。スイングスタイルのスイングエースが元々レギュラーグループであるが、最近ではバンジョーの青木研やピアノの阿部篤志とのデュオも好評だ。自分のビッグバンドもあるし、角田健一など他のビッグバンドにもよく参加している。自分のバンドだけでも多方面で活動しているので、自然と聴く機会も増える。

その鈴木直樹が、今回New Projectとまた新しい試みを始めた。

メンバーは、いつも一緒にやっている、青木研、阿部篤志、そしてドラムの堀越彰の4人。果たしてどんな演奏かと思ったら、ジャズというジャンルを超えて、クラシックや民族音楽など前衛までをもバックボーンに自由な演奏をするとか。今回はいつものスタイルに加えてこのNew Projectの演奏も数曲披露された。

いつもと違ったスタイルが新鮮であったが、一緒にやるメンバーは皆いつもジャンルを超えて演奏している面々ばかり。彼らがリーダーの鈴木直樹にも影響を与えたのかも?

昨年病気で一時休養していたが、元気に新たなジャンルにチャレンジするまでに復活したのはファンにとっては嬉しい限りだ。

もう一つがテナーの菊地康正のライブ。自分はこれまで三木敏悟のインナーギャラクシーオーケストラのメンバーとしてしか聴く機会が無かったが、今回はコンボでの演奏。ベースの安カ川大樹、ピアノが八木隆幸というメンバーということで出掛けてみた。

「メロディーが綺麗な曲が好き」という正統派松本英彦直系のテナーをタップリ聴くことができたが、このライブは想像通りの演奏であった。今度は最近CDを作ったメンバーでのライブもあるとか・・・。バックのメンバーの違いで少し雰囲気が違った演奏が聴けるかも。

さて、本題のアルバム紹介だが、これはヴァイブのレイ・アレキサンダーのライブ演奏のアルバム。レイ・アレキサンダーといっても、これまで聴いた事が無かった。経歴を見ると過去一緒に演奏したプレーヤーは、ジョージシアリング、スタンゲッツ、アニタオデイ、ビルエバンス、コールマンホーキンズ・・・名だたるメンバーが並ぶ。生まれは1925年なので大ベテラン、世代的に有名な大物達と一緒にプレーしたと言っても不思議ではないが。ヴァイブ奏者はそれほど多くは居ないはずだが名前すら知らなかった。

リーダーアルバムはこれ以外に数枚。メンバーとして参加したアルバムも少ない。活発に活動していた割には、レコーディングには恵まれなかったようだ。

このアルバムの演奏が行われた場所、ニューヨークのクラブ「エディーコンドンズ」。

ギターのエディコンドンの作ったクラブだが、本人が亡くなった後も存続していたとは知らなかった。

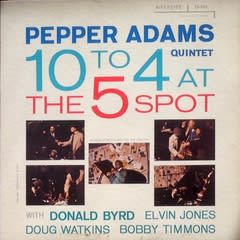

アレキサンダーにとってリーダーアルバムは、これが初めてだったようだ。そして、この日のメンバーも初顔合わせが多かったとか。そんな演奏がアルバムになったのだが、実はこのメンバーの中にペッパーアダムスがいた。83年というとガンを宣告される前のソリストとして活動していた時だ。自分のグループでは8月にファッツチューズデイでのライブ録音がある。しかし、自分のグループでレギュラー活動するよりも他のミュージシャンの演奏に加わったギグが多かった時期だ。エルビンジョーンズのグループに加わってビレッジバンガードにも何度か出演してようだが、この演奏などは聴いてみたい。

そのような中で10月23日にこのレイ・アレキサンダーのグループにゲスト参加した演奏がこのアルバムに残された。ゲストということで、このアルバムでは2曲で登場しているだけ。それもリーダーの引き立て役であまり前面には出ていない。テーマ部分もオブリガード役、いつものゴリゴリサウンドも少しトーンを落とし気味だ。

アダムスにとっては、このライブは気楽に演奏した日頃のプレーの一コマだった。

しかし、リーダーのレイアレキサンダーにとっては、初のリーダーアルバム、それも初めてのメンバーと一緒に、アレンジも自ら行い、オリジナル曲を含めて気合の入ったステージであったことだろう。アルバム作りにはベースのハービースチュアートの協力があったようだ。

レコーディンは済んだが、アルバムはすぐにリリースされなかった。世に出たのは5年度の1988年になってから。リリースされた時にはアダムスだけでなく、ピアノのアルバートデイリーもすでにこの世を去り、さらに演奏した「エディーコンドンズ」も閉店されてしまった。目出度い初アルバムは、結局2人+1か所の追悼アルバムとなってしまった。

実際には色々活躍していたらしいアレキサンダーも、今となってはそのプレーを聴けるアルバムは数枚しかない、アンダーレイテッドなミュージシャンの一人であったようだ。

これは別のメンバーでの演奏。

1. Cloud Patters

2. I Can’t Get Started With You

3. Softly As In A Morning Sunrise

4. My Foolish Heart

5. Green Dolphin Street

6. Reflections

7. Ray’s Blues

Ray Alexander (vibes)

Pepper Adams (bs)

Albert Dailey (p)

Harvie Swartz (b)

Ray Mosca (ds)

Produced by Harvie Swartz

Engineer : David L.Barnes

Recorded live at Eddie Condon’s, New York in October 1983

同じステージで一緒に演奏していても、メンバーによってその位置付けは様々・・・、

ジャズの場合ライブの演奏と言っても色々ある。皆で集まってのセッションもあれば、レギュラーグループの馴染みのメンバーでの演奏も。レギュラーといっても演目は十八番の曲があり、時には新曲も。同じメンバーでもその日によってどんな演奏が聴けるか分からないのがジャズの楽しみだ。

どんな演奏をするのかを知っているメンバーのライブを聴きに行ってもそんな状態なので、全く知らないメンバーとなると果たしてどんな演奏が聴けるか?本当は楽しみなはずだが・・・。知らないメンバーのアルバムを聴く時と同じだが、なかなかライブとなると余程の事がないと足を運ぶことがない。今度、場当たりでチャレンジしてみようと思うが、やはり勝手知ったメンバーになってしまう。

先日、鈴木直樹のライブに行った。良く聴きに行く一人だ。スイングスタイルのスイングエースが元々レギュラーグループであるが、最近ではバンジョーの青木研やピアノの阿部篤志とのデュオも好評だ。自分のビッグバンドもあるし、角田健一など他のビッグバンドにもよく参加している。自分のバンドだけでも多方面で活動しているので、自然と聴く機会も増える。

その鈴木直樹が、今回New Projectとまた新しい試みを始めた。

メンバーは、いつも一緒にやっている、青木研、阿部篤志、そしてドラムの堀越彰の4人。果たしてどんな演奏かと思ったら、ジャズというジャンルを超えて、クラシックや民族音楽など前衛までをもバックボーンに自由な演奏をするとか。今回はいつものスタイルに加えてこのNew Projectの演奏も数曲披露された。

いつもと違ったスタイルが新鮮であったが、一緒にやるメンバーは皆いつもジャンルを超えて演奏している面々ばかり。彼らがリーダーの鈴木直樹にも影響を与えたのかも?

昨年病気で一時休養していたが、元気に新たなジャンルにチャレンジするまでに復活したのはファンにとっては嬉しい限りだ。

もう一つがテナーの菊地康正のライブ。自分はこれまで三木敏悟のインナーギャラクシーオーケストラのメンバーとしてしか聴く機会が無かったが、今回はコンボでの演奏。ベースの安カ川大樹、ピアノが八木隆幸というメンバーということで出掛けてみた。

「メロディーが綺麗な曲が好き」という正統派松本英彦直系のテナーをタップリ聴くことができたが、このライブは想像通りの演奏であった。今度は最近CDを作ったメンバーでのライブもあるとか・・・。バックのメンバーの違いで少し雰囲気が違った演奏が聴けるかも。

さて、本題のアルバム紹介だが、これはヴァイブのレイ・アレキサンダーのライブ演奏のアルバム。レイ・アレキサンダーといっても、これまで聴いた事が無かった。経歴を見ると過去一緒に演奏したプレーヤーは、ジョージシアリング、スタンゲッツ、アニタオデイ、ビルエバンス、コールマンホーキンズ・・・名だたるメンバーが並ぶ。生まれは1925年なので大ベテラン、世代的に有名な大物達と一緒にプレーしたと言っても不思議ではないが。ヴァイブ奏者はそれほど多くは居ないはずだが名前すら知らなかった。

リーダーアルバムはこれ以外に数枚。メンバーとして参加したアルバムも少ない。活発に活動していた割には、レコーディングには恵まれなかったようだ。

このアルバムの演奏が行われた場所、ニューヨークのクラブ「エディーコンドンズ」。

ギターのエディコンドンの作ったクラブだが、本人が亡くなった後も存続していたとは知らなかった。

アレキサンダーにとってリーダーアルバムは、これが初めてだったようだ。そして、この日のメンバーも初顔合わせが多かったとか。そんな演奏がアルバムになったのだが、実はこのメンバーの中にペッパーアダムスがいた。83年というとガンを宣告される前のソリストとして活動していた時だ。自分のグループでは8月にファッツチューズデイでのライブ録音がある。しかし、自分のグループでレギュラー活動するよりも他のミュージシャンの演奏に加わったギグが多かった時期だ。エルビンジョーンズのグループに加わってビレッジバンガードにも何度か出演してようだが、この演奏などは聴いてみたい。

そのような中で10月23日にこのレイ・アレキサンダーのグループにゲスト参加した演奏がこのアルバムに残された。ゲストということで、このアルバムでは2曲で登場しているだけ。それもリーダーの引き立て役であまり前面には出ていない。テーマ部分もオブリガード役、いつものゴリゴリサウンドも少しトーンを落とし気味だ。

アダムスにとっては、このライブは気楽に演奏した日頃のプレーの一コマだった。

しかし、リーダーのレイアレキサンダーにとっては、初のリーダーアルバム、それも初めてのメンバーと一緒に、アレンジも自ら行い、オリジナル曲を含めて気合の入ったステージであったことだろう。アルバム作りにはベースのハービースチュアートの協力があったようだ。

レコーディンは済んだが、アルバムはすぐにリリースされなかった。世に出たのは5年度の1988年になってから。リリースされた時にはアダムスだけでなく、ピアノのアルバートデイリーもすでにこの世を去り、さらに演奏した「エディーコンドンズ」も閉店されてしまった。目出度い初アルバムは、結局2人+1か所の追悼アルバムとなってしまった。

実際には色々活躍していたらしいアレキサンダーも、今となってはそのプレーを聴けるアルバムは数枚しかない、アンダーレイテッドなミュージシャンの一人であったようだ。

これは別のメンバーでの演奏。

1. Cloud Patters

2. I Can’t Get Started With You

3. Softly As In A Morning Sunrise

4. My Foolish Heart

5. Green Dolphin Street

6. Reflections

7. Ray’s Blues

Ray Alexander (vibes)

Pepper Adams (bs)

Albert Dailey (p)

Harvie Swartz (b)

Ray Mosca (ds)

Produced by Harvie Swartz

Engineer : David L.Barnes

Recorded live at Eddie Condon’s, New York in October 1983

| Cloud Patterns |

| クリエーター情報なし | |

| CD Baby |