ここ1〜2年、パソコンソフトの購入方法に大きな変化が訪れている。

昔はパソコンソフトは電気製品やCDと同じようにパッケージで「もの」として購入していた。

ところがここんところネットが発達したからどうかは分からないが、月極もしくは年度払いで料金を徴収する、あるいはしようとするソフトウェアが増えてきたのだ。

とりわけ「業務用」に分類されるソフトにはその傾向が強い。

しかしMS-Officeのように個人利用者が多いソフトウェアでもOffice360とかなんとか言って毎年料金を徴収しようとする試みがスタートしている。

さすが時代に取り残されつつあるマイクロソフト商売というところか。

昨年は会社で使っていたAutocadがライセンス契約の月極払いとなってしまい「固定費が余計にかかる」と社内の評判は芳しくない。

代理店のなんじゃら商会の担当者の言葉も奥歯にものが挟まったような案配だ。

それでAutocadは仕事だけなので私個人が負担するものではない。

問題はAdobeのPhotoshopやIllustratorなのである。

こちらも業務系に近いソフトであるけれどもMS-Offceと同様に私のような個人ユーザーが多いこともあり、月極ライセンス支払い制は正直言ってかなりの負担でありがたくない。

プロのデザインナーならいざ知らず月に数度しか使わないソフトウェアに毎月5千円ちかくも払えるか!ちゅうものなのであった。

プロのデザインナーでも関西に多い個人で何もかもやっているフリーの人には思いっきり負担になっているのではないだろうか。

「印刷業界は俺さまのものだい!」

というAdobe社の露骨な想いがそのまんま現れているということも言えるだろう。

ユーザーや印刷業者は文句も言えない。

で、私はこのAdobeのCS5という結構古いバージョンの製品を昨年末まで使ってきた。

仕事で使う提案書や簡単なチラシ、報告書など、さまざまな分野に駆使してきたのだ。

そもそもCS5を購入する時は清水の舞台を飛び降りるくらいの決断が必要だった。

それは個人で買い求めるには非常に高額なソフトウェアだったからだ。

当時私はクラリスワークスから転じたiWorkや名作日本語ワープロソフトEG-Wordで十分仕事をこなせていた。

正直言って画像補正はcolor it! ベクトル描画はiWorkで、で十分なのであった。

ところが職種が企画職になって自分のプライベートな時間も仕事に割くようになって、あれもやりたいこれもやりたいといっているうちに、カミさんも情報誌の編集みたいなことを始めてしまったので、

「CS5が要るな」

ということになったのだった。

購入価格は20万円強。

カミさんも使うのに、なぜか私の出費と相成ったのであった。

そのCS5も使い続けること8年ほどが経過し、いよいよ最新のMac OS Sierraでは使えないという事態に発展した。

正直、現在使っている一つ前のOS EL Capitanでのエラー出まくりでなんとか使っているという状況なのであった。

長年使っているためか、使いにくいという感覚は無かったのだが、時々出るエラーには少々参っていた。

で、新しいものを買おうかと悩んだのだが、とんでもないことになることがわかった。

かなりの費用がかかる。

それも半端ではなく、自動車が買えそうなほどの費用がかかることがわかったのだ。

ソフトはパッケージ版はなくなっていた。

ライセンス料を払わなければならない。

その額、毎月約5000円。

たとえばこれでCS5のように8年間使い続けると固定経費は48万円にもなるのだ。

まったくもってアホな価格だ。

しかもこれまでは2台のMacにインストールして同時に使用することもしていたが、今後はできないのだという。

そういうことになればカミさんと同時に使用するために2ライセンスを買い求めなければならず、8年間の固定経費は96万円。

なんと100万円の負担になってしまう。

Adobeよ、アホなのか賢いのか。

個人でそんな金額負担できるわけなかろう!

そんなこんなしているうちに娘が大学生になりそうなので、娘のためにMacを買わねばならない。あるいは娘が貯めた小遣いで買わねばならない。

今時の大学生はレポートやプレゼンはMacで作成するものだ。

だからといってソフトを3ライセンスも買うことはできない。

で、どうしたもんかと悩んでいたら、今月号の雑誌「Mac Fan」の小さな記事に、

「Affinity Design」

というソフトウェアが紹介されていたのを見つけた。

まさに運命の出会いなのであった。

Affinity DesignはIllustratorのようなベクトル描画のソフトウェアでイラレの機能のほとんどを網羅していることに加えてユーザーインターフェース、つまり操作性に優れているというのだ。

こういうソフトの紹介は度々目にする。

しかし実際に使ってみると、

「こりゃあかんわ」

というものが少なくないのも現実だ。

しかし短いながらも結構褒めている記事なので早速ネットでAffinity Designのサイトをチェックしてみた。

結果、ビックリしたのであった。

デモのビデオ画像を見る限り、しっかりとイラレの代わりが務まりそうなのであった。

個人的な範疇では。

Affinity Designはイギリスのソフトメーカーの製作のようで最近の中国製の怪しげなソフトではないようだ。

それも期待できそうで嬉しい。

サイトをチェックしていると、Affinity Photoというソフトがあることも知った。

こちらはPhotoshopの代用になるものらしい。

これは凄いではないか。

PhotoshopもIllustratorも代用できるとなると有望である。

CS5を買った時は他にもDreamWeberだとかFlashだとか色々ついていたものの、結局2つ以外に使えるソフトはAcrobat Proぐらいであった。

抱きわせすんなと思ったものだった。

しかもPhotoshopの代用になるというAffinity Photoは期間限定特価のわずか¥4800。

しかもしかもApp Storeで購入すると家族の間では最大6台のMacにインストールすることができる。

これは試してみる価値がある、と私は即断。

即断した割には口コミをチェックしたのだったが、ソフトそのものが誕生して2年ほどしか経過しておらず、最新の口コミが見当たらない。

そこで「β版を試しました」なんていう口コミもチェックして納得した上でApp Storeで買い求めたのであった。

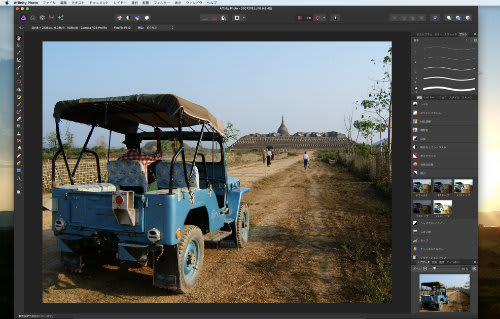

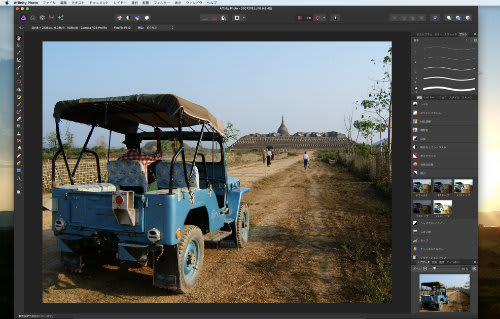

今年はじめての買い物であったAffinity Photoはズバリ、当たりだった。

最初は操作画面が当然のことながらAdobe製品とは異なるので使い勝手に戸惑ったものの、30分間も遊んでいるとPhotoshopで操作していた各種レタッチ、歪曲修正、コントラスト調整、色調整、切り取り、合成、文字入れ、その他諸々は難なくできることが判明。

しかも早い!

快適だ。

それにCS5と違って私のiMacのRetinaディスプレイを存分に活かせる。

これも有りがたい。

さっそくカミさんのiMacにもインストールしてみたところで申し分なく動いていた。

しかし、

「私、Photoshopのほうがええわ」

とカミさん。

使い勝手が変わることに抵抗があるらしい。

それでもしかし、

「4800円やで」

と私が言った瞬間、

「めっちゃええソフトやん。新しいPhotoshopいらんわ」

となったのであった。

今、慣れるためにゴチャゴチャ遊んでいる。

そしてもともと使えるかもと思っていた「Affinity Design」も体験版をダウンロードして試しているが、これもイラレよりも遥かに使いやすい。

難があるとすれば素直な縦書き機能が無いことか。

ということで、

さらばPhotoshop!

これからはAffinity Photoで十分なのだ。